移情、 聚焦與對話

——熊亮《小石獅》的三重“召喚結(jié)構(gòu)”

◎謝高莎

(贛南師范大學(xué)美術(shù)與設(shè)計學(xué)院 江西 贛州 341000)

面對外國繪本長期統(tǒng)領(lǐng)中國兒童圖書市場,中國創(chuàng)作者對本民族文化的身份認同產(chǎn)生焦慮,開始探索未來中國繪本的有效發(fā)展路徑。熊亮作為中國本土原創(chuàng)兒童繪本的先鋒,明確提出“繪本中國”的創(chuàng)作理念,試圖“給予我們的孩子一個‘可記憶的中國’”,并且一直致力于“民族風(fēng)”繪本道路的探索與開拓。2007年“繪本中國”系列圖書面世,此系列憑借意象的民間題材、新穎的敘述方式且獨特的編繪風(fēng)格受到讀者的廣泛好評,成為中國大陸原創(chuàng)兒童繪本發(fā)展中的里程碑。由成人繪本作家轉(zhuǎn)型的熊亮,為該系列的開山之作《小石獅》編繪了一個溫情的小鎮(zhèn)故事,同時也預(yù)留較大的闡釋空間,吸引了諸多讀者的關(guān)注。“召喚結(jié)構(gòu)”提出者伊瑟爾認為:“文本和讀者的相會使文學(xué)作品真正進入存在,但這種相會絕不可能被準確地定位,當(dāng)它既不等于文本的實現(xiàn),又不等于讀者的個別意向時,它總會留下有待填補的空白部分”。這樣擅長成人繪本的熊亮,在《小石獅》中為隱含的讀者發(fā)起“邀請”,另預(yù)先設(shè)置讓讀者發(fā)揮自我主動性填充的“空白”。文本的解讀方式,也已預(yù)先編入繪本之內(nèi),形成某種嵌入的“召喚結(jié)構(gòu)”。移情、聚焦和對話是文本內(nèi)設(shè)的三重闡釋路徑,亦是繪本家熊亮提前對文本意義生成提出的規(guī)約。

一、移情:角色形象召喚

兒童因文字量小而閱讀基礎(chǔ)薄弱,趣味的圖像的重復(fù)出現(xiàn)成為引導(dǎo)兒童閱讀且獲取情感體驗的初步路徑。當(dāng)“兒童面對文本,給畫面形象灌注自己的生命,腦中呈現(xiàn)出這些生動活潑的審美意象,在與其交往中獲得審美愉悅。這種愉悅是他們把自己的情感、意志、思想等投射到文本的結(jié)果,這就是移情”。即審美客體的情感與主體創(chuàng)造的內(nèi)容產(chǎn)生共鳴為移情。兒童繪本作為一類介于作者與讀者交互的特殊載體,兒童審美移情成為實現(xiàn)繪本意義的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

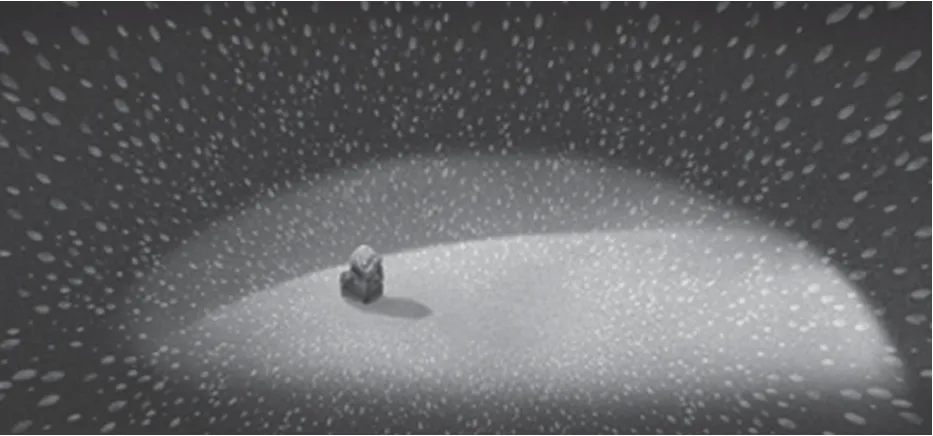

在繪本中“搭建移情的門路,最基本的就是要創(chuàng)造一個讀者認同的角色”。就《小石獅》而言,熊亮立足中國兒童熟悉的文化環(huán)境,創(chuàng)建了一個具體信息留有模糊與空白點的石獅角色,以便讀者與其交流。然兒童審美心理不同于成年人,閱讀繪本需要依靠視覺形象進行。加之“視覺形象不是對于感性材料的機械復(fù)制,而是對現(xiàn)實的一種創(chuàng)造性把握,它把握到的形象是含有豐富的想象性、創(chuàng)造性、敏銳性的美的形象”。由此,兒童繪本通過現(xiàn)實形象的創(chuàng)新及其多重樂趣的設(shè)置吸引兒童關(guān)注,熊亮《小石獅》中的主角形象亦就此進行童趣化設(shè)計。首先,為凸顯小石獅的中國民間傳統(tǒng)的特征,作者采用統(tǒng)一而又豐富的灰色調(diào)表現(xiàn)形象的青石質(zhì)感特征。張素椿評論說:“《小石獅》雖然不是以毛筆繪制的水墨畫,也不留白,但畫中蒼茫的感覺以及空間布局安排近似國畫風(fēng)格,故事極為簡單且留下回味的余韻,又抓住了西方圖畫書的明快精神。”其次,依據(jù)兒童泛靈性這一心理,作者對小石獅進行擬人化處理。民間傳統(tǒng)石獅具有威嚴、高大等物化特點,而在熊亮筆下,這一形象轉(zhuǎn)為和藹、恬靜的人物特點(圖1)。擬人化的表達具有親和力,拉近了作者與兒童的心理距離,以此進行互動形成情感連接。最后,為加深兒童對小石獅的角色印象,作者在繪本中巧妙運用不同的鏡頭語言。開篇借用推鏡頭方式交代故事的主角小石獅,取景由大至小,增強兒童在繪本閱讀中的流暢感,也牽引讀者對主角的重新認知。后段(圖2)使用俯視廣角鏡頭烘托小石獅無私守護的心理。全文鏡頭語言的適時運用為兒童設(shè)置多重的體驗,也將反復(fù)出現(xiàn)的小石獅角色形象烙印在兒童心中。

圖1 《小石獅》第2頁

通過繪本角色形象組織的圖像召喚結(jié)構(gòu),以其模糊、空白的屬性為兒童提供獨特的嵌入意象。熊亮借由民間傳統(tǒng)石獅形象,以豐富的角色特征,擬人的角色表達及多重的角色鏡頭的趣味性視覺呈現(xiàn)方法召喚讀者的審美心理,當(dāng)兒童將其想象創(chuàng)造加入其間產(chǎn)生移情,《小石獅》與兒童構(gòu)成“立體交叉”并一道重新塑造了“小石獅”這個民間守護神形象。

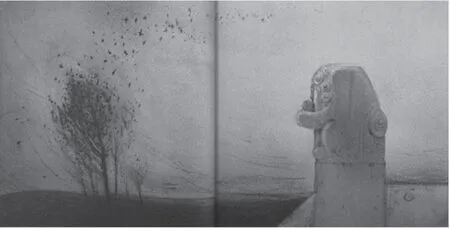

圖2 《小石獅》第22-23頁

二、聚焦:故事情節(jié)召喚

除了在角色形象上召喚兒童,繪本內(nèi)設(shè)的故事情節(jié)也尤為重要。考慮兒童閱讀繪本還需要借助家長的口傳進行聽覺體驗,作者創(chuàng)作繪本時不僅鋪設(shè)符合其心理的情節(jié)纜索以便讀者更好理解作品,還需提前安排情節(jié)空白點以此積極發(fā)揮和調(diào)動讀者的想象力。通過預(yù)設(shè)情節(jié)空白點再次召喚兒童的心理活動,從而使繪本的文本指向得到最大程度的聚焦。

《小石獅》以第一人稱內(nèi)聚焦敘述方式鋪展情節(jié)且設(shè)置諸多“空白”渲染抒情氛圍,以此筑構(gòu)萬物皆有情的故事內(nèi)部環(huán)境。此文不是宏大的母題敘述,而是運用第一人稱“我”的敘事視角平淡的講述了回不去的故鄉(xiāng)小鎮(zhèn)。作為繪本內(nèi)的“我”者敘述者,小石獅不僅被賦予人的情感與意識,故事也以其固定式與變換式兩種內(nèi)聚焦模式綜合展開。在《小石獅》中,敘事視角始終恪守“我”的內(nèi)心獨白,雖在敘述中文本插入了“走夜路的孩子”“老人家”“孩子們”等多重人物,但故事視角一直以“我”為中心,描述在場人物行為投射到“我”內(nèi)心時的感受,嚴格遵守著敘事者=人物這一固定內(nèi)聚焦的模式。除此,故事還隱含一個“經(jīng)驗自我”與“敘事自我”之間變換的雙重聚焦模式結(jié)構(gòu),從“我”敘事視角滑脫轉(zhuǎn)移至“我”的經(jīng)驗視角。開篇表明“我是小鎮(zhèn)的守護神”,接著指出“我”認為“走夜路的孩子們看到我就會安心”“老人家摸我的頭會想起童年時光”以及“大家都很愛我”這些主觀的情感。對于敘事與經(jīng)驗視角的混合運用,以“我”的視角關(guān)照“我”自己,更為凸顯“我”眼中的小鎮(zhèn)的萬物有情。第一人稱內(nèi)聚焦敘事方式由于視角的限制,它“在贏得人們信任的同時也留下了很多空白和懸念,而這些空白和懸念從某種意義上講是對讀者的一種解放”,如故事中“我”的年紀,“我”如何守護小鎮(zhèn)以及大家對“我”的真實情感等空白都有待讀者的參加與填充,以此彌合“敘事者”與“我”的縫隙以及加深讀者對“我”的認同。

基于第一人稱內(nèi)聚焦敘事方式形成的文本召喚結(jié)構(gòu),具有親和與對話的交互優(yōu)勢。熊亮借此為《小石獅》塑造出萬物有情的故事環(huán)境,同時囿于這一視角范圍令情節(jié)陷入諸多空白,這些情節(jié)空白點打破了順暢與嚴謹?shù)那楣?jié)性鉤連,從而以其缺漏召喚兒童將其情感匯入,最終與作者共同推動繪本故事情節(jié)的發(fā)展。

三、對話:圖文互動召喚

繪本是由文字與圖畫兩大元素組成的特殊藝術(shù)媒介,此處“‘文’是專指繪本中,文本所設(shè)定的內(nèi)容和創(chuàng)意,‘圖’則專指繪本中,靜態(tài)的具有象征或說明意義的圖像和形象”。然而“兒童圖畫書與其他圖文并茂的圖書不同,它旨在為兒童提供視覺的體驗。它依靠一系列圖畫和文字的互動來呈現(xiàn)完整的故事情節(jié)、主題和思想”。倘若只偏重某一方,讀者“只是喚醒了圖畫書一半生命”。松居直也用數(shù)學(xué)式闡釋文與畫關(guān)系:“文×畫=圖畫書,而‘文+圖’的書是類似帶插圖的書”。由此圖與文在繪本中缺一不可,但二者并非簡單相加,而是交織表達。

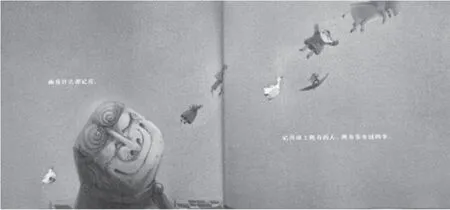

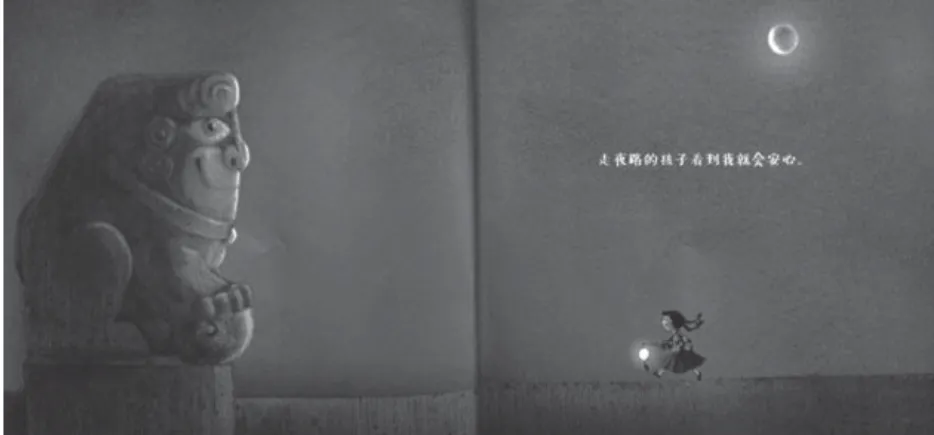

基于繪本連續(xù)翻頁閱讀的特性,圖文關(guān)系依據(jù)故事情節(jié)需要進行適時地調(diào)整,詳述可分共同與分別兩類互動關(guān)系。前者在繪本中稱為“共同敘事”,圖與文經(jīng)相融共生的形式伴隨紙頁合力演繹書中故事。鑒于繪本“不是孩子們自己閱讀,而是由大人讀給孩子聽的書”這一基本原則,提倡親子共讀的《小石獅》以聽覺與視覺共同給予兒童圖文合奏的體驗。故事開篇運用圖文一致的方式介紹主角,借用文字“我是小鎮(zhèn)的守護神”及左面的民間石獅的圖畫合力引出全文主角的名字與形象。除此,作者通過巧妙的圖文布局引發(fā)共情。當(dāng)故事發(fā)展至高潮時,內(nèi)頁(圖3)左方出現(xiàn)文字“而我什么都記得”,此時畫面轉(zhuǎn)入一組以石獅徜徉在故鄉(xiāng)老人、小孩、老牛等事物的溫情幻想畫面中,接著右邊出現(xiàn)“記得鎮(zhèn)上所有的人、記得發(fā)生過的事”文字,形成一組文圖間隔的跨頁布局。精心安排的圖文位置讓讀者閱讀文字時因主體畫面切入而稍作停留,促使繪本中潛藏的濃濃鄉(xiāng)愁得以傳遞。再者,書中依據(jù)場景更替對文字的色彩加以靈活調(diào)整。如“走夜路的孩子看到我就會安心”一頁(圖4)是對漆黑夜晚的描繪,文字則選取與之相對的白色,不僅突出文字敘事效果同時也讓“我”照亮“孩子”回家的路這一細膩情感得以合理表達。而后頁緊接懷舊氛圍使文字變?yōu)楹谏鹾稀拔摇贝藭r深沉低落的情緒感受同時也加強文字與圖畫在視覺上的統(tǒng)一。在圖文的另一關(guān)系“分別講述”過程中,二者以各自的特性從不同角度協(xié)同完成召喚,有時一方短暫離場留下空白可強化召喚功能。繪本后段(圖5)的“我不會忘記每一個人”的文字進場后則將場景讓位于蕭瑟寒風(fēng)中孤獨屹立的小石獅(圖6),以此形成空白等待讀者主動介入,使故事懷念的情緒展露的真實且飽滿。“分別講述”較“共同敘事”而言,其內(nèi)部預(yù)留的空白更為豐富,它以更為緊密的方式聯(lián)結(jié)著作者與讀者,以此構(gòu)筑一個層次豐富、意義深遠的繪本故事。

圖3 《小石獅》第18-19頁

圖4 《小石獅》第14-15頁

圖5 《小石獅》第26-27頁

圖6 《小石獅》第28-29頁

經(jīng)由上述角色形象的圖像與故事情節(jié)的文本召喚后,《小石獅》中圖畫與文字二者互動關(guān)系開始對兒童展開綜合召喚。無論是相融合一的“共同敘事”,抑或默契協(xié)同的“分別講述”,此二者互動關(guān)系都是作者試圖與讀者對話而架設(shè)的框架,當(dāng)讀者依據(jù)個人的選擇性與傾向性逐步進入,圖文關(guān)系的召喚結(jié)構(gòu)遂逐漸顯現(xiàn)。

四、結(jié)論

熊亮《小石獅》以其特有的三重召喚結(jié)構(gòu)啟發(fā)兒童對中國傳統(tǒng)文化的思忖,并且引領(lǐng)“繪本中國”系列在外國繪本稱霸市場的現(xiàn)狀中突出重圍。首先繪本順沿民族化創(chuàng)作軌跡,選取中國民間石獅作為主角形象對兒童審美體驗進行移情設(shè)計。另外,繪本采用第一人稱內(nèi)聚焦敘述方式,此凸顯的自述性特征使故事情節(jié)間或斷裂進而體驗故事的起承轉(zhuǎn)合。在前兩層視、聽覺體驗的基礎(chǔ)上,繪本借用圖畫與文字的互動關(guān)系揭示其內(nèi)部的情感歸依。于此《小石獅》構(gòu)筑了中國原創(chuàng)繪本的新格局,作者對這三重闡釋路徑的預(yù)置,借此召喚繪本的“隱含讀者”,對繪本意義的“空白”進行填補,以展開繪本民族風(fēng)道路的創(chuàng)作探索,也是作者期冀中國本土原創(chuàng)兒童繪本向世界繪本高地挺進的創(chuàng)作軌跡。

①熊亮:《我為什么做中國繪本》,中國作家網(wǎng)http://www.chinawriter.com.cn/bk/2008-03-22/31412.html,2008-03-22。

②美國圖書館協(xié)會的兒童圖書館服務(wù)專業(yè)委員會(ALSC)負責(zé)評選的凱迪克獎(Randolph Caldecott Medal)對繪本的界定標準。