職業(yè)認(rèn)同對(duì)體育教師職業(yè)倦怠的影響研究:一個(gè)有調(diào)節(jié)的中介模型

黃 威,龍騰輝,張 鑫,黎東宇,李文敏,李鵬程,史云婷,成波錦

(廣州體育學(xué)院,廣東 廣州 510500)

1 問(wèn)題提出

近年來(lái),學(xué)生體質(zhì)持續(xù)下降,使學(xué)校體育工作中諸多問(wèn)題凸顯,體育教師職業(yè)倦怠的發(fā)生是其諸多問(wèn)題中較為突出的一個(gè),已經(jīng)嚴(yán)重阻礙了我國(guó)學(xué)校體育的發(fā)展[1]。對(duì)體育教師職業(yè)倦怠的研究不僅可以反映體育教師的工作現(xiàn)狀,還可以促進(jìn)和激勵(lì)體育教師對(duì)自身職業(yè)的認(rèn)可[2]。目前關(guān)于體育教師職業(yè)倦怠的研究主要有兩種路徑:第一種路徑主要從宏觀層面去研究體育教師職業(yè)倦怠的發(fā)生機(jī)制。如王守恒認(rèn)為體育教師職業(yè)倦怠發(fā)生的成因應(yīng)從社會(huì)、組織、職業(yè)和個(gè)人等不同方面進(jìn)行探討[3];在王曉松看來(lái),應(yīng)運(yùn)用激勵(lì)機(jī)制來(lái)消除引起職業(yè)倦怠的社會(huì)因素、職業(yè)因素和個(gè)人因素[4];職業(yè)倦怠總的來(lái)說(shuō)也是一個(gè)隨著時(shí)間推移、多樣性因素共同作用的發(fā)生過(guò)程[5]。第二種路徑主要從微觀層面去探究體育教師職業(yè)倦怠的產(chǎn)生機(jī)制。如王曉芳認(rèn)為體育教師的職業(yè)倦怠主要是缺乏成就感而導(dǎo)致的厭倦、冷漠及其相應(yīng)的行為表現(xiàn)[6]。在Maslach和Goldberg看來(lái),職業(yè)倦怠的主要特征是壓倒性的枯竭:感覺(jué)壓抑、憤怒和玩世不恭以及無(wú)效和失敗[7]。而孟祥樂(lè)等人認(rèn)為工作特征、自我效能感及其應(yīng)對(duì)方式等因素與體育教師職業(yè)倦怠的發(fā)生密切相關(guān)[8]。可見(jiàn),前人從不同角度和層次去探討了體育教師職業(yè)倦怠的發(fā)生機(jī)制。近年來(lái),學(xué)者們的研究多側(cè)重于將專業(yè)自我概念和心理資本等作為中介變量,考察職業(yè)認(rèn)同和職業(yè)倦怠等變量之間的影響機(jī)制,例如,張秀英等人使用心理資本作為中介變量,考察了護(hù)士職業(yè)認(rèn)同與職業(yè)倦怠的關(guān)系[9]。而很少有研究關(guān)注到相對(duì)剝奪感在職業(yè)認(rèn)同和職業(yè)倦怠之間的關(guān)聯(lián),從職業(yè)認(rèn)同這一心理因素去探討職業(yè)倦怠的影響機(jī)制還不夠深入。盡管有研究注意到教師的職業(yè)倦怠感和相對(duì)剝奪感會(huì)受到個(gè)體經(jīng)濟(jì)、生活壓力和自身健康狀態(tài)的影響,但缺乏實(shí)證研究去探討相對(duì)剝奪感對(duì)體育教師職業(yè)倦怠的具體影響機(jī)制[10]。因此,本研究在社會(huì)認(rèn)同理論的視角下采用職業(yè)認(rèn)同、相對(duì)剝奪感、支持型領(lǐng)導(dǎo)和職業(yè)倦怠量表,對(duì)相關(guān)體育教師進(jìn)行調(diào)查,擬考察體育教師職業(yè)認(rèn)同與職業(yè)倦怠的關(guān)系機(jī)制及其相對(duì)剝奪感在兩者之間的中介作用,以期豐富體育教師職業(yè)倦怠發(fā)生機(jī)制的研究,為減少當(dāng)前體育教師職業(yè)倦怠的產(chǎn)生提供理論依據(jù),從而促進(jìn)我國(guó)學(xué)校體育教學(xué)工作質(zhì)量的提升。

1.1 職業(yè)認(rèn)同與職業(yè)倦怠

職業(yè)認(rèn)同是基于社會(huì)認(rèn)同理論并由Erikson的自我同一性概念演化而來(lái),通過(guò)“認(rèn)同”的角度審視從業(yè)者的自我職業(yè)心理和認(rèn)知的概念,已經(jīng)成為職業(yè)發(fā)展研究領(lǐng)域的核心概念[11]。而職業(yè)倦怠是工作中人際壓力和情緒的延遲反映。1974年,美國(guó)紐約臨床心理學(xué)家Freudellberger首次提出職業(yè)倦怠一詞,它源于對(duì)個(gè)人精力的過(guò)多需求以及與回報(bào)不匹配的失敗感和精神疲憊感[12]。

職業(yè)認(rèn)同可能負(fù)向影響職業(yè)倦怠。目前而言,關(guān)于從業(yè)人員職業(yè)倦怠的研究己經(jīng)積累了許多成果,所討論的大部分問(wèn)題都與職業(yè)認(rèn)同有很強(qiáng)的相關(guān)性[13]。研究表明,職業(yè)認(rèn)同程度影響教師的職業(yè)倦怠水平[14]。職業(yè)認(rèn)同可以激發(fā)個(gè)體高度的職業(yè)熱情,提高發(fā)展職業(yè)能力,并全面提升教師的職業(yè)價(jià)值觀,從而有效預(yù)防個(gè)體職業(yè)倦怠的發(fā)生[15]。但是,較低的職業(yè)認(rèn)同則會(huì)導(dǎo)致個(gè)體產(chǎn)生自卑、污名化和職業(yè)倦怠等心理負(fù)面情緒,在行動(dòng)上則會(huì)表現(xiàn)出較高的離職傾向[16]。研究表明,教師的職業(yè)認(rèn)同與職業(yè)倦怠呈負(fù)相關(guān),即教師對(duì)自己的職業(yè)認(rèn)同感越高,其經(jīng)歷的職業(yè)倦怠就越少[17]。相關(guān)實(shí)證研究也表明,職業(yè)認(rèn)同是職業(yè)倦怠的主要預(yù)測(cè)變量[18]。綜合上述分析,本研究提出假設(shè)H1:職業(yè)認(rèn)同負(fù)向預(yù)測(cè)體育教師的職業(yè)倦怠。

1.2 相對(duì)剝奪感的中介作用

早期的職業(yè)倦怠理論認(rèn)為工作環(huán)境因素是導(dǎo)致職業(yè)倦怠的主要因素,環(huán)境中的壓力源也是導(dǎo)致職業(yè)倦怠的先決條件,而相對(duì)剝奪感又是一種反映環(huán)境壓力的因素[19-21]。所以,相對(duì)剝奪感也可能引發(fā)個(gè)體的職業(yè)倦怠。相對(duì)剝奪感(relative deprivation,RD)是指?jìng)€(gè)體或群體通過(guò)與參照群體的比較,感知到自己處于不利地位,進(jìn)而體驗(yàn)到憤怒、不滿等負(fù)性情緒的主觀認(rèn)知和情緒體驗(yàn)[22]。相對(duì)剝奪感對(duì)個(gè)體的抑郁、焦慮等心理健康障礙有顯著的正向預(yù)測(cè)作用,感知到相對(duì)剝奪會(huì)增加個(gè)體參與逃避行為的意愿[23-24]。而職業(yè)倦怠本身就是一種心理健康障礙,職業(yè)倦怠者往往伴隨著逃避行為的產(chǎn)生,所以相對(duì)剝奪感也可能影響個(gè)體職業(yè)倦怠的發(fā)生[25]。實(shí)證研究表明,相對(duì)剝奪感在分配公平和員工離職傾向之間起中介作用[26]。

職業(yè)認(rèn)同作為一種重要的心理認(rèn)知也可能影響個(gè)體相對(duì)剝奪感。可從職業(yè)歧視來(lái)闡述兩者的關(guān)系:研究表明教師職業(yè)歧視是產(chǎn)生相對(duì)剝奪感的主要誘因[22]。由于體育教師職業(yè)的特殊性,體育教師受到歧視的根源在于傳統(tǒng)文化觀念的影響、社會(huì)對(duì)體育教師的偏見(jiàn)、學(xué)校體育政策的偏頗、教師職業(yè)認(rèn)同的迷失等[27]。社會(huì)各界對(duì)于體育教師職業(yè)的“歧視”會(huì)直接作用于教師本身的職業(yè)認(rèn)同,使得體育教師陷入焦慮和失落的狀態(tài),進(jìn)而造成個(gè)體心理的不平衡,從而誘發(fā)相對(duì)剝奪感的產(chǎn)生。另一方面,多維度的相對(duì)剝奪感是根據(jù)職業(yè)、階層等關(guān)系而形成的不同社會(huì)群體之間的觀念差異比較所形成的被剝奪感[28]。因此,當(dāng)社會(huì)及個(gè)體本身對(duì)該職業(yè)的認(rèn)同度較低時(shí),容易使個(gè)體感受到職業(yè)地位的差異及劣勢(shì),甚至造成職業(yè)歧視,導(dǎo)致個(gè)體產(chǎn)生相對(duì)剝奪感。綜上所述及假設(shè)H1的推導(dǎo),我們提出假設(shè)H2:職業(yè)認(rèn)同通過(guò)相對(duì)剝奪感的中介作用預(yù)測(cè)職業(yè)倦怠。

1.3 支持型領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)節(jié)作用

作為一種個(gè)體感知到的心理壓力性因素,相對(duì)剝奪感對(duì)職業(yè)倦怠的影響很可能受到領(lǐng)導(dǎo)方式的調(diào)節(jié)。例如領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格作為一種情境因素調(diào)節(jié)著挑戰(zhàn)—抑制性壓力和反生產(chǎn)力行為之間的關(guān)系[29]。而職業(yè)倦怠就是反生產(chǎn)力行為的具體表現(xiàn)[30]。作為一種西方文化背景下產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)方式,支持型領(lǐng)導(dǎo)也可能是相對(duì)剝奪感和職業(yè)倦怠的調(diào)節(jié)因素。支持型領(lǐng)導(dǎo)是指領(lǐng)導(dǎo)在工作中支持下屬,在決策時(shí)尊重下屬的意見(jiàn),在情感上對(duì)下屬予以關(guān)懷[31]。領(lǐng)導(dǎo)的支持行為對(duì)下屬的心理狀態(tài)有調(diào)節(jié)作用[32]。例如支持型領(lǐng)導(dǎo)調(diào)節(jié)心理資本對(duì)個(gè)體工作幸福感的影響[33]。首先,從心理影響機(jī)制的視角來(lái)看,感受到高領(lǐng)導(dǎo)支持的個(gè)體組織認(rèn)同感越強(qiáng),其相對(duì)剝奪感就產(chǎn)生得越少[34]。而感受到低領(lǐng)導(dǎo)支持的個(gè)體社會(huì)適應(yīng)能力相對(duì)較差,相對(duì)剝奪感就更強(qiáng),導(dǎo)致個(gè)體感受到較低的職業(yè)成功感,從而在某種程度上會(huì)導(dǎo)致職業(yè)倦怠[35-37]。因此,支持型領(lǐng)導(dǎo)可能調(diào)節(jié)著個(gè)體相對(duì)剝奪感和職業(yè)倦怠的關(guān)系。就本研究而言,與高領(lǐng)導(dǎo)支持的個(gè)體相比,個(gè)體所產(chǎn)生的相對(duì)剝奪感在低領(lǐng)導(dǎo)支持的情況下更容易引發(fā)職業(yè)倦怠的產(chǎn)生。根據(jù)情境力量理論,領(lǐng)導(dǎo)行為影響著個(gè)體認(rèn)知、意向和價(jià)值觀等心理因素向某類特定行為的轉(zhuǎn)化,領(lǐng)導(dǎo)支持行為越多,個(gè)體的工作熱情和績(jī)效就越多,就越少產(chǎn)生職業(yè)倦怠[38-39]。相反,作為一種消極行為,低支持領(lǐng)導(dǎo)會(huì)影響個(gè)體行為的自我構(gòu)建,并在一定程度上提高相對(duì)剝奪感引發(fā)個(gè)體職業(yè)倦怠的可能性[40]。因此,相對(duì)剝奪感和職業(yè)倦怠的關(guān)系可能受到支持型領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)節(jié)。于是,我們提出假設(shè)H3:支持型領(lǐng)導(dǎo)調(diào)節(jié)職業(yè)認(rèn)同通過(guò)相對(duì)剝奪感影響職業(yè)倦怠的后半路徑,具體來(lái)說(shuō),相對(duì)于高領(lǐng)導(dǎo)支持的體育教師,低領(lǐng)導(dǎo)支持的體育教師其相對(duì)剝奪感對(duì)其職業(yè)倦怠的預(yù)測(cè)作用更大。

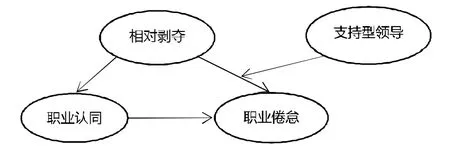

綜上,在社會(huì)認(rèn)同理論和相對(duì)剝奪感理論的視角下,本研究構(gòu)建了一個(gè)有調(diào)節(jié)的中介模型(見(jiàn)圖1),同時(shí)考察職業(yè)認(rèn)同、相對(duì)剝奪感及支持型領(lǐng)導(dǎo)與體育教師職業(yè)倦怠的關(guān)系。具體來(lái)說(shuō),本研究擬考察職業(yè)認(rèn)同預(yù)測(cè)體育教師職業(yè)倦怠的中介(相對(duì)剝奪感)和調(diào)節(jié)(支持型領(lǐng)導(dǎo))機(jī)制,揭示體育教師職業(yè)倦怠的影響機(jī)制,為減少體育教師職業(yè)倦怠提供實(shí)證支持和理論指導(dǎo)。

圖1 相對(duì)剝奪感的中介作用及支持型領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)節(jié)作用假設(shè)模型圖

2 研究對(duì)象與方法

2.1 研究對(duì)象

于2021年4月到6月期間,采用兩階段的抽樣法,第1階段通過(guò)區(qū)域分層抽取廣東省6所學(xué)校,第2階段則通過(guò)便利抽樣抽取各學(xué)校符合要求的體育教師。使用問(wèn)卷星發(fā)放問(wèn)卷,回收問(wèn)卷227份,有效222份,有效回收率為97%。

2.2 研究方法

2.2.1 職業(yè)認(rèn)同量表

該量表由周珂編制[41]。為5因子構(gòu)成的多維度結(jié)構(gòu),共18個(gè)條目,采用Likert5點(diǎn)記分,從“很不符合”到“很符合”依次計(jì)1~5分,分值越高,表明職業(yè)認(rèn)同越強(qiáng)。量表的因子α系數(shù)在0.529~0.761之間,總量表α系數(shù)是0.823,具有較好的信效度。

2.2.2 相對(duì)剝奪感量表

該量表由馬皚編制[42],能解釋方差總變異的47%,問(wèn)卷包含的4個(gè)項(xiàng)目負(fù)荷值分別為0.50、0.78、0.79和0.66,內(nèi)部一致性系數(shù)α為0.63。

2.2.3 支持型領(lǐng)導(dǎo)量表

該量表由Rooney和Gottlieb編制[43],包含8個(gè)測(cè)量項(xiàng)目,其信度為0.926,信度較好,KMO值為0.703,大于0.5,量表的球形度檢驗(yàn)顯著,具有一定效度。

2.2.4 職業(yè)倦怠量表

該量表由李國(guó)紅等人編制[44],由情緒衰竭、去個(gè)性化和低成就感3因子構(gòu)成的多維度結(jié)構(gòu),3因子總解釋率為46.501%。量表共19個(gè)條目,從“從未如此”到“總是如此”依次計(jì)1~5分,分值越高,表明職業(yè)倦怠越強(qiáng),該問(wèn)卷具有良好的結(jié)構(gòu)效度和內(nèi)部一致性信度,達(dá)到可使用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

2.3 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析

采用SPSS26.0統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

3 結(jié)果與分析

3.1 共同方法偏差檢驗(yàn)

本研究通過(guò)部分題目反向計(jì)分和匿名調(diào)查的方式對(duì)偏差進(jìn)行了控制。同時(shí),使用單因子檢驗(yàn)進(jìn)行共同方法偏差檢驗(yàn)。結(jié)果顯示,特征根大于1的因素共7個(gè),其中第一個(gè)因素解釋的累計(jì)變異量?jī)H26.85%小于40%的臨界值,因此,本研究不存在嚴(yán)重的共同方法偏差問(wèn)題[45]。

3.2 職業(yè)認(rèn)同、相對(duì)剝奪感、支持型領(lǐng)導(dǎo)和職業(yè)倦怠的相關(guān)分析

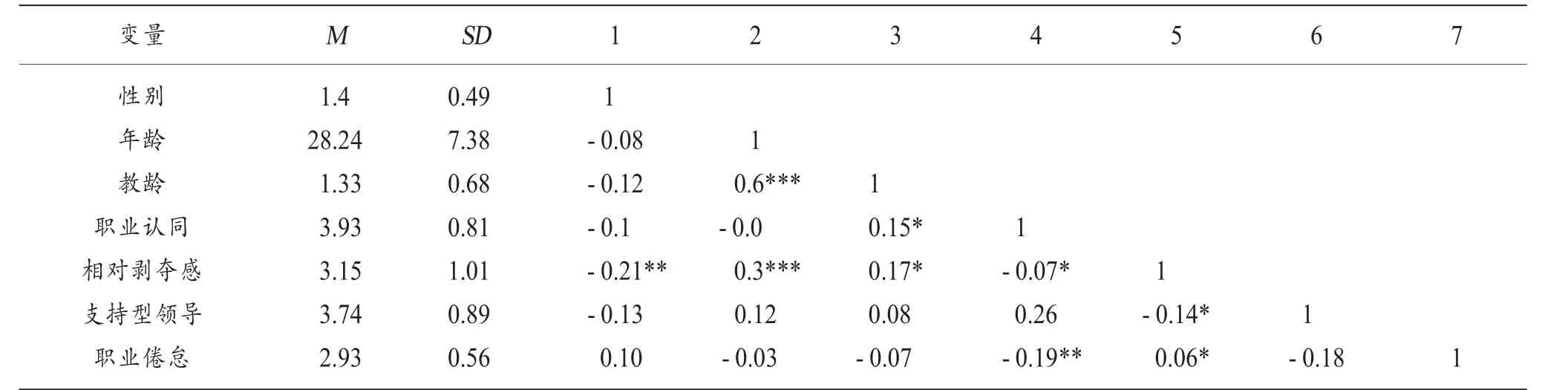

將職業(yè)認(rèn)同、相對(duì)剝奪感、支持型領(lǐng)導(dǎo)和職業(yè)倦怠四者的總均分做相關(guān)分析,結(jié)果表明,職業(yè)認(rèn)同與相對(duì)剝奪感和職業(yè)倦怠呈顯著負(fù)相關(guān),而與支持型領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)不顯著;相對(duì)剝奪感和支持型領(lǐng)導(dǎo)呈負(fù)相關(guān),而與職業(yè)倦怠呈顯著正相關(guān);支持型領(lǐng)導(dǎo)則與職業(yè)倦怠相關(guān)性不顯著(詳見(jiàn)表1)。

表1 各變量的描述統(tǒng)計(jì)與相關(guān)系數(shù)矩陣

3.3 職業(yè)認(rèn)同與職業(yè)倦怠的關(guān)系:有調(diào)節(jié)的中介模型檢驗(yàn)

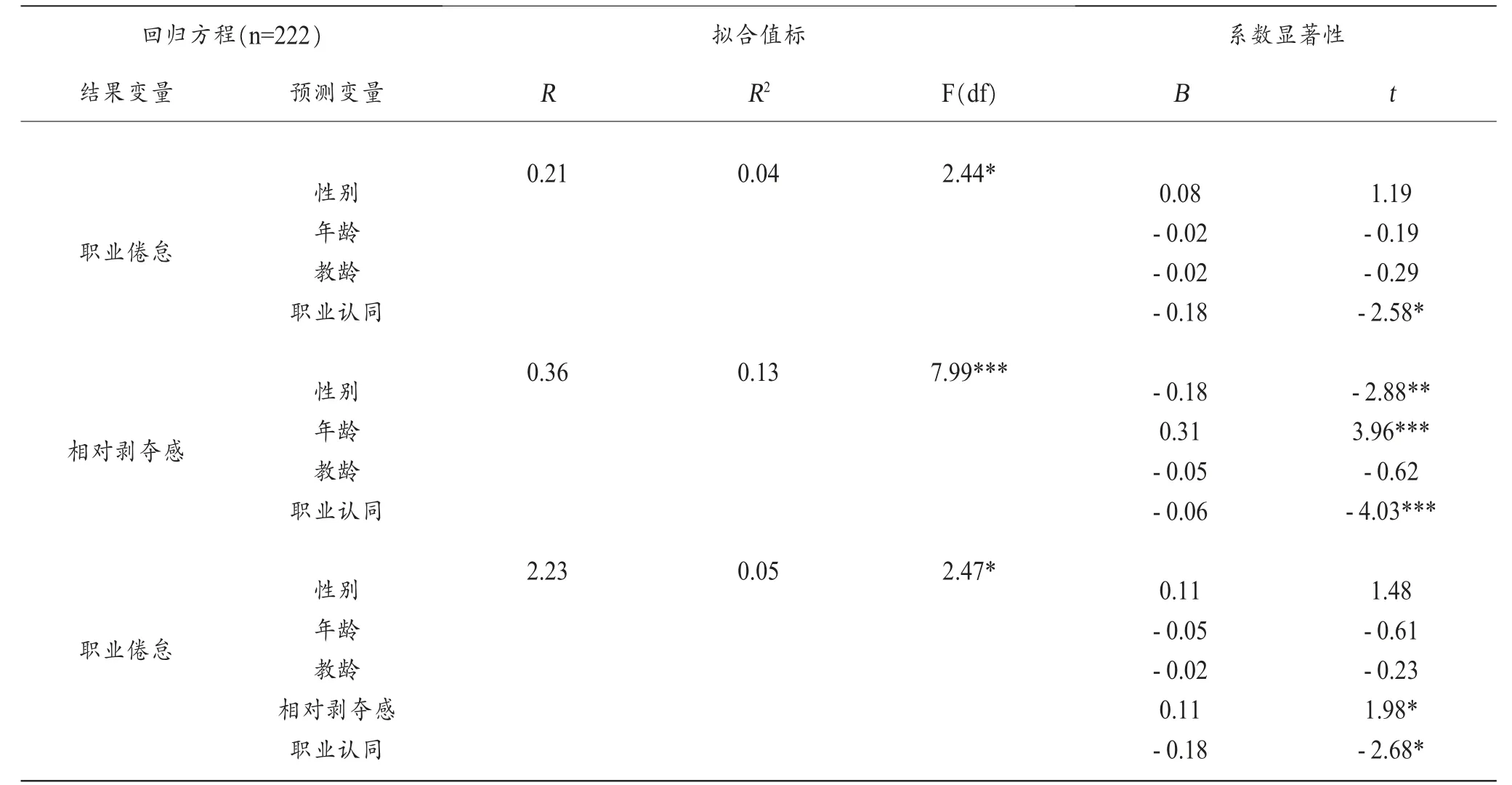

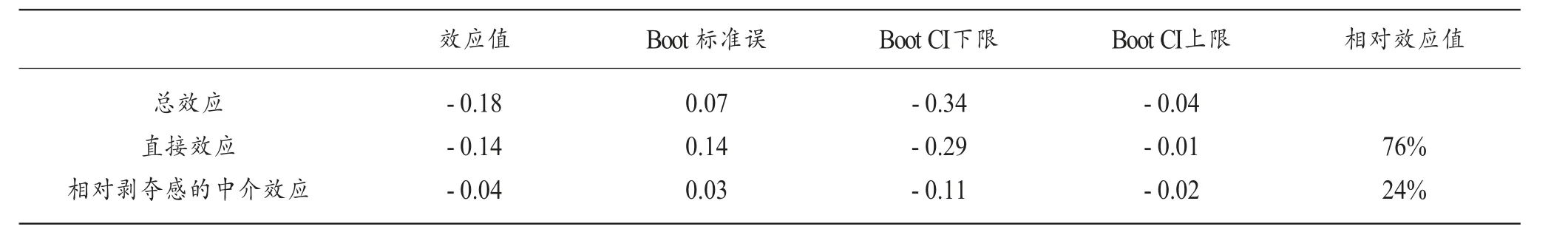

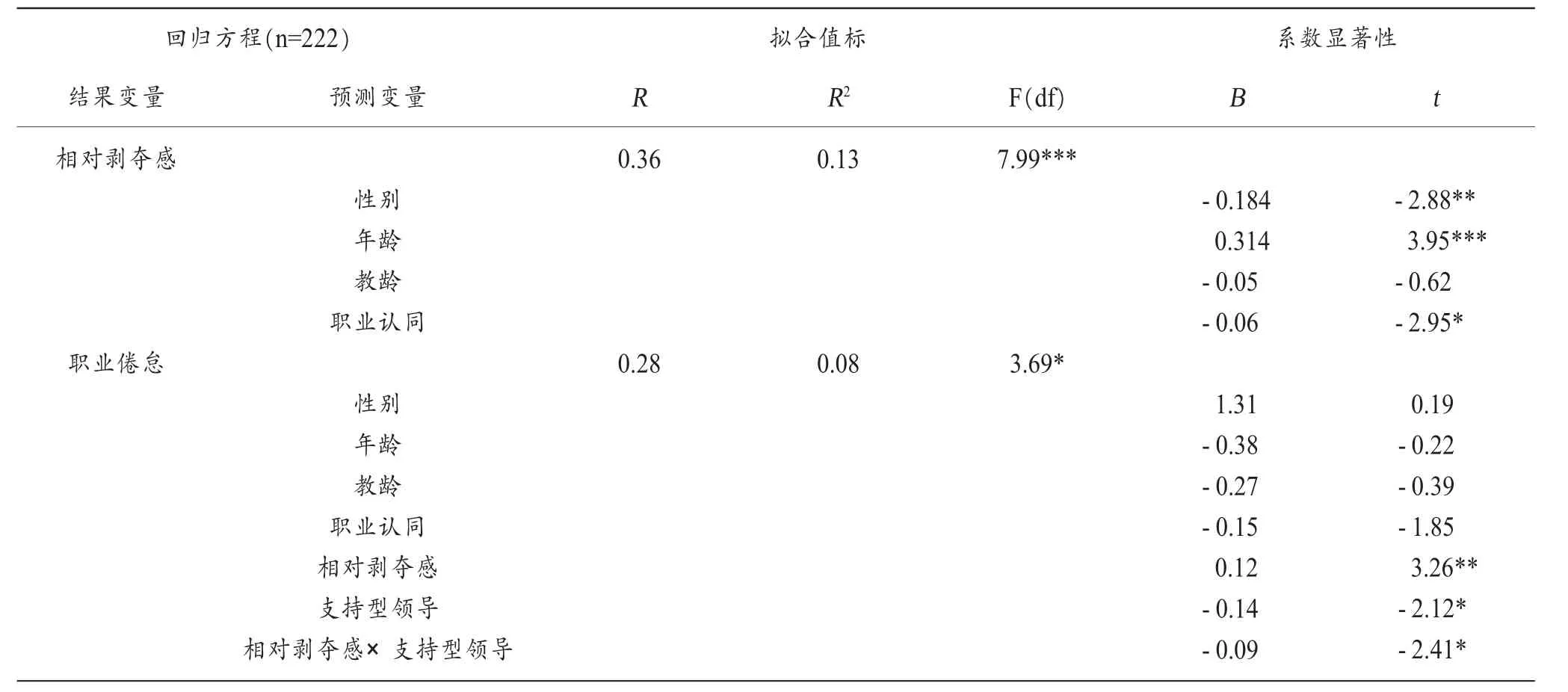

根據(jù)Hayes[46]、溫忠麟和葉寶娟的觀點(diǎn)[47],首先,在控制性別、年齡和教齡的情況下采用SPSS宏程序PROCESS的模型4檢驗(yàn)相對(duì)剝奪感在職業(yè)認(rèn)同與職業(yè)倦怠之間的中介效應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)。結(jié)果(見(jiàn)表2、3)表明,職業(yè)認(rèn)同負(fù)向預(yù)測(cè)其職業(yè)倦怠(B=-0.18,t=-2.58,p<0.05),加入中介變量后,職業(yè)認(rèn)同仍顯著負(fù)向預(yù)測(cè)其職業(yè)倦怠(B=-0.18,t=-2.68,p<0.05)。職業(yè)認(rèn)同對(duì)相對(duì)剝奪感的負(fù)向預(yù)測(cè)作用顯著 (B=-0.06,t=-4.03,p<0.001)。相對(duì)剝奪感也負(fù)向預(yù)測(cè)其職業(yè)倦怠(B=0.11,t=1.98,p<0.05)。另外,職業(yè)認(rèn)同對(duì)職業(yè)倦怠影響的直接效應(yīng)和相對(duì)剝奪感的中介效應(yīng)的bootstrap95%置信區(qū)間的上、下限不包含0(見(jiàn)表3),表明職業(yè)認(rèn)同不僅直接預(yù)測(cè)職業(yè)倦怠,并且能夠通過(guò)相對(duì)剝奪感的中介作用預(yù)測(cè)個(gè)體的職業(yè)倦怠。該直接效應(yīng)(-0.14)和中介效應(yīng)(-0.04)分別占總效 應(yīng)(-0.18)的76%、24%。

表2 相對(duì)剝奪感的中介模型檢驗(yàn)

表3 總效應(yīng)、直接效應(yīng)及中介效應(yīng)分解表

其次,采用Hayes(2012)編制的SPSS宏中的Model14檢驗(yàn)支持型領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)節(jié)效應(yīng),在控制性別、教齡和年齡的情況下對(duì)有調(diào)節(jié)的中介模型進(jìn)行檢驗(yàn)。結(jié)果表明(見(jiàn)表4、5),將支持型領(lǐng)導(dǎo)放入模型后,相對(duì)剝奪感和支持型領(lǐng)導(dǎo)的乘積項(xiàng)顯著預(yù)測(cè)其職業(yè)倦怠(職業(yè)倦怠:B=-0.09,t=-2.41,p<0.05),說(shuō)明支持型領(lǐng)導(dǎo)能夠調(diào)節(jié)相對(duì)剝奪感對(duì)職業(yè)倦怠的預(yù)測(cè)作用。簡(jiǎn)單斜率分析進(jìn)一步表明,感知支持型領(lǐng)導(dǎo)行為較低(M-1SD)的被試,相對(duì)剝奪感顯著正向預(yù)測(cè)其職業(yè)倦怠,simple slope=0.30,t=4.15,p<0.005;而感知支持型領(lǐng)導(dǎo)行為較高(M+1SD)的被試,相對(duì)剝奪感雖然也負(fù)向預(yù)測(cè)其職業(yè)倦怠,但其預(yù)測(cè)作用較小,simple slope=0.18,t=3.09,p<0.05。因此,個(gè)體所感知的支持型領(lǐng)導(dǎo)行為越強(qiáng)烈,其相對(duì)剝奪感對(duì)職業(yè)倦怠的預(yù)測(cè)作用越小。

表4 有調(diào)節(jié)的中介效應(yīng)檢驗(yàn)

4 討論

本研究在相對(duì)剝奪感和社會(huì)認(rèn)同理論的理論視角下,闡述了職業(yè)認(rèn)同與職業(yè)倦怠的關(guān)系及其影響機(jī)制。一方面闡述了職業(yè)認(rèn)同“怎么起作用”,即通過(guò)相對(duì)剝奪感的中介作用影響職業(yè)倦怠;另一方面剖析了“何時(shí)作用更大”即這一中介過(guò)程的后半路徑受到支持型領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)節(jié),相對(duì)于高領(lǐng)導(dǎo)支持的體育教師,低領(lǐng)導(dǎo)支持的體育教師其相對(duì)剝奪感對(duì)職業(yè)倦怠的預(yù)測(cè)作用更大。研究結(jié)果對(duì)相對(duì)剝奪感的發(fā)生機(jī)制和職業(yè)倦怠的科學(xué)干預(yù)具有重要的理論和實(shí)踐意義。

4.1 相對(duì)剝奪感的中介作用

相對(duì)剝奪感是衡量個(gè)體社會(huì)認(rèn)同程度的重要指標(biāo)[48]。探討相對(duì)剝奪感在職業(yè)認(rèn)同對(duì)個(gè)體職業(yè)倦怠之間關(guān)系中的中介作用,不僅有助于從社會(huì)認(rèn)同的視角揭示職業(yè)認(rèn)同通過(guò)何種因素對(duì)個(gè)體心理產(chǎn)生影響,而且有助于我們揭示職業(yè)倦怠產(chǎn)生的認(rèn)知機(jī)制。本研究發(fā)現(xiàn),職業(yè)認(rèn)同可以通過(guò)相對(duì)剝奪感的中介作用預(yù)測(cè)體育教師的職業(yè)倦怠。這一結(jié)果支持了以往研究的觀點(diǎn),即相對(duì)剝奪感會(huì)導(dǎo)致個(gè)體產(chǎn)生不滿、憤怒等消極的自我體驗(yàn),進(jìn)而導(dǎo)致個(gè)體逃避行為的發(fā)生[21,24]。相對(duì)剝奪感所引起的消極情緒和逃避行為,會(huì)進(jìn)一步提升體育教師職業(yè)倦怠產(chǎn)生的可能性。

教師職業(yè)認(rèn)同是獲得社會(huì)職業(yè)認(rèn)同的重要心理基礎(chǔ),也是做好教師職業(yè)的心理基礎(chǔ)和動(dòng)力[49-50]。職業(yè)認(rèn)同感低的教師往往表現(xiàn)出更高的倦怠感、職業(yè)壓力、離職傾向和情緒耗竭[51]。其中,職業(yè)認(rèn)同對(duì)相對(duì)剝奪感的影響可以從以下兩個(gè)方面來(lái)理解。首先,職業(yè)認(rèn)同對(duì)個(gè)體心理歸屬感的調(diào)節(jié)可能是職業(yè)認(rèn)同影響個(gè)體職業(yè)倦怠的重要原因。以往研究發(fā)現(xiàn),職業(yè)認(rèn)同與職業(yè)歸屬的自我感知有關(guān)[52]。個(gè)體職業(yè)認(rèn)同的提高有利于從工作中找到歸屬感,而心理歸屬感的增強(qiáng)有利于減少個(gè)體的相對(duì)剝奪感[53-54]。社會(huì)歸屬感的缺失則會(huì)給個(gè)體帶來(lái)相對(duì)剝奪感[55]。其次,職業(yè)認(rèn)同帶來(lái)的認(rèn)同感也是影響個(gè)體相對(duì)剝奪感的重要因素。以往研究表明,職業(yè)認(rèn)同通過(guò)信念、能力和行為等因素創(chuàng)造了認(rèn)同感,職業(yè)認(rèn)同的形成和發(fā)展有利于個(gè)體認(rèn)同感的提升[56-57]。而個(gè)體認(rèn)同感越強(qiáng),相對(duì)剝奪感的負(fù)面影響就越弱[58]。實(shí)證研究表明,個(gè)體認(rèn)同感與相對(duì)剝奪感呈顯著負(fù)相關(guān)[59]。相對(duì)剝奪感對(duì)個(gè)體職業(yè)倦怠的正向預(yù)測(cè)作用也得到了先前研究的支持。Cho發(fā)現(xiàn)相對(duì)剝奪感是個(gè)體離職意向和倦怠感的重要預(yù)測(cè)變量[60]。王毅杰等人的研究也表明相對(duì)剝奪感的產(chǎn)生會(huì)增強(qiáng)個(gè)體的工作倦怠[61]。另一方面,職業(yè)倦怠理論認(rèn)為情緒耗竭是職業(yè)倦怠的核心維度和最具代表性的指標(biāo),而情緒耗竭與相對(duì)剝奪感之間存在顯著的正相關(guān)[62]。因此,職業(yè)認(rèn)同較低的個(gè)體會(huì)引發(fā)相對(duì)剝奪感,進(jìn)而導(dǎo)致體育教師的職業(yè)倦怠。

表5 在支持型領(lǐng)導(dǎo)不同水平上的中介效應(yīng)

4.2 支持型領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)節(jié)作用

本研究在社會(huì)認(rèn)同理論的視角下構(gòu)建了一個(gè)有調(diào)節(jié)的中介模型,對(duì)支持型領(lǐng)導(dǎo)在職業(yè)認(rèn)同與相對(duì)剝奪感及職業(yè)倦怠之間關(guān)系中的調(diào)節(jié)作用進(jìn)行了考察。結(jié)果發(fā)現(xiàn),支持型領(lǐng)導(dǎo)調(diào)節(jié)職業(yè)認(rèn)同通過(guò)相對(duì)剝奪感影響體育教師職業(yè)倦怠的后半路徑。

具體而言,與高領(lǐng)導(dǎo)支持個(gè)體相比,相對(duì)剝奪感對(duì)職業(yè)倦怠的直接預(yù)測(cè)效應(yīng)對(duì)低領(lǐng)導(dǎo)支持個(gè)體更加顯著。該結(jié)果既表明影響職業(yè)倦怠的產(chǎn)生機(jī)制(相對(duì)剝奪感的中介作用)存在個(gè)體差異,也說(shuō)明領(lǐng)導(dǎo)因素是其它因素導(dǎo)致個(gè)體產(chǎn)生職業(yè)倦怠的保護(hù)因素,這與前人研究結(jié)論相一致[63-64]。首先,領(lǐng)導(dǎo)支持會(huì)對(duì)下屬提供心理和行動(dòng)上的支持、理解和鼓勵(lì),滿足個(gè)體對(duì)安全感和歸屬感等的情感需求,調(diào)節(jié)個(gè)體的負(fù)面情緒,使個(gè)體具有更高的工作滿意度[65-67]。相對(duì)剝奪感誘發(fā)的消極情緒(如憤怒、怨恨和不滿等)是職業(yè)倦怠產(chǎn)生的重要原因[68-69]。高領(lǐng)導(dǎo)支持個(gè)體對(duì)于緩解相對(duì)剝奪感所帶來(lái)的消極情緒、提高工作滿意度和減少職業(yè)倦怠的產(chǎn)生具有積極意義。其次,高領(lǐng)導(dǎo)支持的個(gè)體有更多的心理依附和積極情緒,當(dāng)個(gè)體感知到領(lǐng)導(dǎo)支持或者對(duì)強(qiáng)烈認(rèn)同領(lǐng)導(dǎo)時(shí),他們就愿意留在組織當(dāng)中,因此降低了個(gè)體產(chǎn)生職業(yè)倦怠的幾率[70]。在工作壓力模型機(jī)制的研究中也指出,領(lǐng)導(dǎo)者的支持性行為能減輕下屬的工作焦慮和提高其工作滿意感[71]。綜上所述,支持型領(lǐng)導(dǎo)行為能減少相對(duì)剝奪感所附帶的消極情緒,從而使個(gè)體產(chǎn)生職業(yè)倦怠的可能性降低。

4.3 研究局限與展望

本研究也存在如下局限性:第一,本研究采用的橫斷面設(shè)計(jì)雖然有一定的理論基礎(chǔ),但仍不能完全推斷變量之間的因果關(guān)系及其中介作用。第二,本研究只關(guān)注了個(gè)體的相對(duì)剝奪,沒(méi)考慮到絕對(duì)剝奪。未來(lái)研究可以同時(shí)考察相對(duì)剝奪和絕對(duì)剝奪對(duì)支持型領(lǐng)導(dǎo)行為和職業(yè)倦怠的影響,通過(guò)主觀和客觀的對(duì)比更深刻地揭示職業(yè)認(rèn)同對(duì)職業(yè)倦怠的作用,深入挖掘相對(duì)剝奪感及領(lǐng)導(dǎo)行為在職業(yè)認(rèn)同與職業(yè)倦怠之間關(guān)系中的作用機(jī)制。

5 結(jié)論

綜上所述,本研究發(fā)現(xiàn):1)職業(yè)認(rèn)同對(duì)體育教師的職業(yè)倦怠有顯著的負(fù)向預(yù)測(cè)作用;2)職業(yè)認(rèn)同通過(guò)相對(duì)剝奪感的部分中介作用預(yù)測(cè)體育教師職業(yè)倦怠;3)職業(yè)認(rèn)同通過(guò)相對(duì)剝奪感影響職業(yè)倦怠的間接效應(yīng)受到支持型領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)節(jié)。具體來(lái)說(shuō),相對(duì)于高領(lǐng)導(dǎo)支持的體育教師,低領(lǐng)導(dǎo)支持的體育教師其相對(duì)剝奪感對(duì)其職業(yè)倦怠的預(yù)測(cè)作用更大。