小麥種子繁育質量控制相關分析

袁紅軍

小麥種子繁育質量控制相關分析

袁紅軍

(山東省東明縣農業農村局山東菏澤274500)

加強對小麥種子繁育質量的控制,是推動小麥種植產業健康、可持續發展的基礎與關鍵。文章在準確把握小麥種子繁育生產的內涵與現狀基礎上,明確了種子繁育生產普遍存在的繁殖材料代數高、種子純度低、去雜用工成本高、從業人員整體素養偏低且監管難度大、種子繁育生產檔案管理水平低等問題,文章圍繞品種選擇與種源準備、小麥繁育基地建設、提純復壯技術措施、種植管理、種子收獲后處理、種子繁育質量檢驗、強化監督管理等方面,就加強種子繁育質量控制的策略展開探究。

小麥種子;繁育質量;繁育基地;提純復壯;質量控制

現代農業的規模化、機械化、產業化發展,需要高質量種子作為基礎支撐。然而,受多方面因素影響,小麥種子繁育質量不能完全滿足實際生產需要,直接影響到小麥種植生產的經濟效益,不利于小麥種植產業的良好、長遠發展。為此,由地方政府強化領導并形成合力,全面強化對種子繁育質量的有效控制,為小麥種植生產提供大量優質種子,進而為小麥種植產業的高質量發展奠定穩固根基。

1 小麥種子繁育生產現狀

1.1 小麥種子繁育生產概述

小麥種子繁育是指基于市場和生產需要對小麥種子進行繁育,進而生產出數量多、質量好、成本低的優質種子。種子繁育是整個種子工作中最關鍵的環節,是小麥種子經營活動的基礎,也是推動現代農業良好、穩定、可持續發展的關鍵。若小麥種子繁育工作存在問題,則會導致市面上推廣、銷售的種子面臨混雜退化的情況,使得小麥品種短命、良種不良、增產作用弱化甚至消失,嚴重影響到小麥種植產業的健康、可持續發展。做好小麥種子繁育工作,既要持續基于區域試驗按計劃推廣優良品種以實現品種更換,也要以高純度、好種性的種子更新生產上已混雜退化的種子。在科學理論與技術的支持下,種子工程是推動小麥種子生產繁育的關鍵。通過農作物改良及種子生產、加工、銷售和管理,全面推進小麥種子產業化進程,切實提升小麥種子生產專業化水平,減少因機械混雜、生物學混雜、品種自身的性狀分離與自然突變、不適合的選擇與繁殖方法、不良的環境與栽培條件、不良的授粉條件、病毒侵染等所引致的品種混雜退化問題,為小麥種植產業的健康、可持續發展提供大量優質種子。經過長期的研究和實踐,目前我國小麥種子生產繁育程序主要包含6種。其一,三圃制繁育程序,即設置穗行比較圃、穗系比較圃、原種圃,通過單株選擇、株行鑒定、株系比較、原種地混系繁殖等實現優中選優,有效提純復壯,能夠很好地繁殖出優質種子,是目前應用最廣泛的小麥種子繁育程序;其二,二圃制繁育程序,即三圃制的簡化,實踐中缺乏株系圃,多適用于生產原種,具有操作技術簡便、比三圃制速度更快、選擇面廣、繁殖的原種數量大等優勢;其三,一圃制,即通過在良種田選取部分單穗后進行混合脫粒再種于原種圃,具有應用簡單、速度快的優勢,主要適用于變異少的品種或純度高的新品種;其四,株系循環法,即通過保種圃進行分系留種,為翌年保種圃的種植奠定基礎;其五,四級種子繁育程序,即基于育種家種子、原原種、原種和良種進行種子繁育,以育種家種子作為種子繁殖的唯一種源,既能限代繁殖,也能強化種源管理和監督;其六,三級種子繁育程序,即基于育種家種子、原種與良種進行種子繁育,具有種源質量高、不會造成基因流失、混雜環節少的特點。

1.2 小麥種子繁育生產存在的問題

(1)種子繁殖材料代數高導致純度低。育種家種子是進行小麥種子生產繁育的種源,是保障種源質量的基礎。但是實踐中由于育種家種子保純及繁育程序的實施存在成本高、流程復雜、技術難度大、周期長等問題,再加上育種家會投入大量資金、土地、人力用于培育新品種,導致育種家種子的繁育量難以完全滿足實際需要。這種情況下,常由經營企業自行選擇保純發育材料。然而經營企業由于重視不足、繁育技術水平較低、選擇標準不合理等原因,導致繁育材料的代數較高,進而導致生產繁育的種子純度偏低[1]。

(2)去雜用工成本過高而影響經濟效益。在小麥種子繁育管理中,需要做好去雜工作,嚴格按照去雜標準進行處理,才能確保種子繁育質量。然而由于人工勞動力成本較高,部分企業在實踐中為了降低去雜用工成本而降低去雜標準,且沒有做好相應的監管、審核與評價工作,未對去雜人員的數量、素質作出明確而合理的要求,進而出現繁育基地去雜效率高但種子品質難保障的情況。

(3)從業人員整體素養偏低且監管難度大。小麥繁育門檻較低,相應地種子生產繁育行業從業門檻較低,部分從業人員尚未接受過系統化的專業培訓。在從業人員整體素質參差不齊的情況下,行業發展自然會大受影響,種子生產繁育質量很難得到有效保障。而且由于繁育門檻低,針對從業人員的監管難度也低,很容易出現低價傾銷擾亂市場秩序的問題。

(4)企業種子繁育生產檔案管理水平低。對種子生產繁育質量進行控制,需要建立相應的檔案作為基礎支持,這不但可以基于數據分析對種子品質進行預測,還能在發現種子品質問題后及時溯源并處理。然而部分企業種子生產繁育檔案管理體系并不健全,具體管理權責尚不明確,管理制度存在缺陷,導致檔案內容的全面性、真實性與可靠性難保障,進而影響種子品質。

2 加強小麥種子繁育質量控制的策略

2.1 科學選擇品種并備好備足種源

小麥是主要農作物,以許可制度為基礎,科學選擇小麥繁育的優質品種,按照相關要求與規范推動種子繁育工作的有效開展。原原種、原種、良種等的生產都需要經過相應的等級審批,且有品種權的品種需經品種權人同意后方可進行生產。根據地方實際情況,綜合考慮環境條件、地力水平、生產條件、市場需求等因素的影響,優選符合地方生產實際需要且抗逆性強、增產潛力大的優質品種,并在通過審批且取得相應許可證后方可安排相應的種子生產繁育活動。備好備足種源,確保原種質量完全達標,在種源調運過程中加強監管與核對,確保種源真實可靠[2]。此外,需提前對用種需要進行調查和分析,并在計劃總用種量的基礎上適當多備些種子,以免因供種不足而擅自、隨意補種的情況。

2.2 建設高水平的小麥繁育基地

建設高水平的小麥繁育基地,是保障相應種子生產繁育質量的重要基礎。原種因數量有限,無法完全滿足大田生產需求,故需要建設小麥繁育基地以繁育良種并供大田生產使用。為了確保種子繁育質量,需要優選并建設繁種田塊。一般情況下,繁種田塊要選擇交通便利、地勢平坦、土壤肥力良好且均勻、連片成方、灌排方便、不易受畜禽危害、不重茬的地塊,進而為小麥種子繁育提供良好的生長條件。種子生產繁育過程中,繁種田塊需要承擔起繁殖高純度的好品質種子、繁殖新品種種子、選純選優、去雜去劣、防止混雜退化的職能,繁育出大量滿足不同需求的高質量種子[3]。根據市場發展與變化情況,合理構建繁種田塊的繁育模式,建立健全相應的繁種田塊管理制度體系,能夠切實提升小麥繁育基地的整體水平,從而更好地推動種子繁育工作的開展。

2.3 規范提純復壯技術措施

(1)三年三圃制原種生產。三年三圃制原種生產是應用最為廣泛的小麥提純復壯技術措施,其流程主要包含選穗、穗行比較、混系繁殖3部分。其中,選穗是指在小麥成熟時通過種子田或大田選擇優質單穗。通常在小麥收獲前3 d左右且旗葉未干枯時,選擇田間植株健壯、無病蟲害、株高和成熟度一致、具備本品種典型性狀的穗,通常1畝穗行圃需要選1 500穗左右。將選好的穗從小麥植株穗節處剪下,按照每捆100穗的標準進行打捆處理,將打捆好的麥穗進行標記,并記錄好信息。將麥穗晾干后,需要通過單穗鑒定來對麥穗品質進一步加以檢查,并將其中的混雜及不良單穗剔除,對余下的單穗進行脫粒處理。之后需要對種子性狀進行篩選,確保最終被選作三圃制生產的單穗均具有良好性狀。將每個單穗的種子進行分別包裝,并將同一品種的種子進行集中包裝,將種子保存于適宜的環境下即可。而穗行比較則是指在小麥播種的時期,將保存好的種子進行播種,按照順序采取每穗種1行,每隔19行種1行本品種最好的種子進行對照,從而對穗行進行比較。在選擇穗行圃時要確保地力良好且無雜麥。穗行圃的行距、株距及行長通常分別設置為25 cm~33 cm、6 cm、1.5 m~2 m。在穗行圃中的植株生長的過程中進行評選,將其中的雜劣穗行標記出來,并在收獲時先對雜劣穗行的植株進行收獲后作為糧食,而非雜劣穗行則需要進行混合收獲處理,并在曬干后保存好。至于混系繁殖,則是將穗行圃中收獲的混收種子播種于良種圃中,并在高質栽培、加速繁殖后生產原種[4]。總體來看,三年三圃制原種生產程序具有周期長、耗資大、品種性狀易偏移等問題,導致其雖然目前具有較廣的適用性但需要探索更為優質的良種繁育模式。

(2)四級良種繁育程序。四級良種繁育程序需要以育種家種子為種源,將其播種于原原種圃中或者育種家的保種圃中,且這兩個圃中的種子在繁育程序中具有同等功用。之后將原原種圃或育種家的保種圃中收獲的種子播種于原種圃,再將原種圃中收獲的種子播種于良種圃,最后將良種用于大田生產。該良種繁育程序的優勢在于能夠保障品種遺傳穩定性,不會通過人工選擇的方式進行篩選和繁育,一般不會出現遺傳漂變現象,而且世代周期短也導致基因突變很難于群體中存留及發揮作用。總體來看,四級良種繁育程序在保持優良品種的種性及純度方面具有明顯優勢,是目前有著高度推廣和應用價值的小麥良種繁育模式。

2.4 嚴格按照規范進行種植管理

進行小麥繁育種植前應當對地塊進行整地與施基肥處理。做到深耕細耙,耕深通常需達到25 cm左右。配合整地施用基肥,具體施肥量應根據產量水平、土壤肥力等進行確定。結合小麥品種、地方種植條件及往年種植經驗等因素,合理確定播種量,并在適宜的時期統一進行專機播種,播種深度需要控制在3 cm~5 cm。小麥生長過程中需要科學進行肥水管理工作,綜合考慮地力水平、天氣條件、田間持水量、小麥長勢等因素的影響,合理澆灌越冬水、起身拔節水及灌漿水等。配合澆水通常可進行施肥,而且可在小麥孕穗期、灌漿初期追施葉面肥。加強病蟲害防治,綜合運用農業、物理、化學、生物等多種手段進行防治,同時落實雜草防治工作,促進小麥植株良好生長。尤其要對紋枯病、銹病、白粉病、葉枯病、穗蚜、吸漿蟲等進行針對性防治,采取3月下旬噴施2.5%溴氰菊酯乳油1 000倍液與15%三唑酮可濕性粉劑300倍液的混合液,后期噴施15%三唑酮可濕性粉劑100倍液與50%抗蚜威可濕性粉劑800倍液及磷酸二氫鉀700倍液的混合液等方式,從而有效防治病蟲害[4]。

2.5 種子收獲后處理

在小麥繁育良種收獲后,需要對種子進行加工、包裝及貯藏處理。

(1)種子加工。種子加工的工序主要包含干燥、預加工、精選、分級、藥劑處理等環節。其中,預加工則通常包含脫粒、取籽、脫殼、磨光等基礎作業;種子精選則通常包含風選、篩選、光選、電選等方法;種子分級則應用機械設備按照尺寸大小將小麥種子分級;藥劑處理則通常是通過包衣處理強化種子的病蟲害抗性。

(2)種子包裝。對小麥生產繁育的種子進行包裝時,需要確保包裝容器的防濕性能較好,且足夠干凈,具有無毒、重量輕等特性。針對不同的種子保存需求,可選用不同的包裝材料與容器。譬如對大量批發種子進行短期包裝,可選用多孔紙袋或針織袋;對零售種子進行包裝,則可選用小紙袋、聚乙烯袋、鐵皮罐等;對種子進行長期包裝,則可選用鋼皮罐等。包裝時需要設置好標簽,確保標簽上記錄好相關信息,并盡量加注種子批號及品種說明。

(3)種子貯藏。對種子進行貯藏需要嚴格控制空氣相對濕度、倉內溫度及通氣狀況,且需要確保入庫種子的品質完全符合標準,尤其要確保種子水分在適宜范圍內。在種子入倉前需要進行清倉與消毒工作,以免細菌、害蟲等影響種子品質。對種子進行分批貯藏,以免不同批次種子混合。確保倉庫內通風性良好,必要時應采取倒倉、攤晾、過風等操作防止種子發熱。定期定點對倉庫內的種子進行檢查,主要檢查倉庫溫度、種子水分、種子發芽率等,確保種子在保存期間的品質。

2.6 全面加強種子繁育質量檢驗

做好各方面的檢驗工作,是確保種子繁育質量符合要求與標準的有效手段。在建立小麥繁育基地時,需要對基地建設情況進行綜合檢驗,確保前作無污染、隔離條件良好、水肥充足等,使基地能夠為高質量小麥種子的繁育奠定根基。而在小麥種子繁育程序的實踐過程中,則需要全面加強田間生產技術規程及田間質量的管控與檢驗,嚴格按照規范落實相應的播種、田間去除雜草、水肥管理、病蟲害防治、種子收割質量控制等工作,確保繁育出的種子品質完全滿足標準。另外,在對種子進行加工、包裝與貯藏的過程中,同樣需要加強過程檢驗,對入庫種子進行抽樣檢驗,確保發芽率等關鍵指標達標。對種子加工過程中的每一個環節進行嚴格監管,同時完善相應的數據管理、檔案管理工作。在種子調運過程中,也需要對相關主體進行規范,并按照標準進行操作,如填寫《種子出庫登記表》、調入方自備運輸車輛并做好運輸防雨工作等。實踐中,對種子凈度、真實性、純度、發芽率、水分等進行檢驗,是確保小麥繁育種子的質量符合要求的關鍵。

(1)種子凈度檢驗。種子凈度檢驗需要通過重型雜物的檢查、式樣的份取及分析計算,對種子中的凈種子、其他植物種子及雜質等的重量百分比進行測定,從而確定種子凈度。

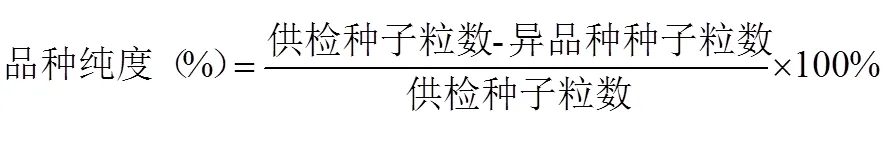

(2)種子真實性與純度檢驗。種子真實性與純度的檢驗需要先基于相關規定確保送檢樣品的重量超過最小重量標準。之后通過形態鑒定、苯酚染色法等對樣品是否和相關文件信息一致進行分析,計算品種的純度。其中品種純度的計算方法為:

(3)種子發芽率檢驗。對種子發芽率的檢驗,需要先數取試樣,然后選用發芽床,將芽床、發芽皿的水分調節到適宜范圍內。之后再將種子置于發芽床進行培養,按照規范進行操作并做好記錄。在種子發芽過程中做好管理與檢查工作,并定期進行觀察、記載,根據發芽試驗結果確定種子發芽率。

(4)種子水分檢驗。小麥種子水分檢驗方法為對樣品進行去雜質、粉碎處理后,根據相關標準將樣品烘干稱重處理,最后根據烘干后減少的水分計算種子水分。

2.7 強化監督管理

全面加強小麥種子繁育的監督和管理,對整個行業進行規范,做好相應的宣傳教育工作,加強對從業人員的培訓和管理,通過強有力的監管保障種子繁育質量。加強對種子的溯源管理,借助先進技術支持溯源追查,在發現種子品質問題后及時溯源并總結原因,對其中的人為問題進行改善,適當加大懲處力度。同時,加強對企業種子生產繁育檔案的監管,嚴格要求企業規范相應的檔案管理制度,以檔案支持種子品質管理。

3 結語

由于受多種因素影響,小麥種子繁育質量的控制難度較大,需要從各個方面構建系統化的綜合管控體系。對影響小麥種子繁育質量的因素進行全面分析,并針對性地采取各項措施進行規范和管控,嚴格按照制度和標準進行操作,有效減少和避免人為因素導致的種子品質問題,進而為現代小麥種植產業的良好發展提供足量的優質種子。

[1]沈恩庭.小麥種子繁育質量控制途徑探索[J].安徽農學通報,2022,28(4):73-74.

[2]李春盈,齊建雙,劉明,等.小麥種子繁育管理新思路探索[J].種子,2019,38(10):155-157.

[3]冀衛平.淺談如何搞好小麥種子繁育工作[J].種子科技,2019,37(13):66-67.

[4]常青記,撖曉東.小麥種子繁育質量控制的探討[J].中國種業,2014(8):93-94.

[5]屈城鄉,朱紅彩.抓住檢驗關鍵環節確保小麥種子質量[J].中國種業,2014(5):31-33.

10.3969/j.issn.2095-1205.2022.07.05

S512.1

A

2095-1205(2022)07-14-03

袁紅軍(1965- ),男,漢族,山東東明縣人,大專,農藝師,研究方向為農技推廣。