水稻種植管理及病蟲害防治措施分析

龍漢廣

水稻種植管理及病蟲害防治措施分析

龍漢廣

(貴州省岑鞏縣凱本鎮農業服務中心貴州黔東南557808)

水稻種植管理涵蓋水稻種植環境條件、選種方法、種植時機、催芽方法、育苗、插秧等方面,病蟲害防治在很大程度上影響水稻的產量和稻米的品質,常見的枯紋病、白葉枯病、灰飛虱等是水稻病蟲害防治的重點。文章要求種植人員在水稻種植中要掌握各個環節的管理,對病蟲害防治可綜合運用藥物、生物防治、農業防治等多種技術手段,從而提升水稻的產量與質量。

水稻種植;管理技術;病蟲害防治;措施

作為重要的糧食作物,水稻是我國農產品的重要組成部分,其產量和品質是農業研究的重點。現階段,我國糧食需求較大,但在種植水稻的過程中,其容易受到病蟲害的侵襲,因此做好病蟲害防治工作就顯得尤為重要。

1 種植管理

1.1 種植環境

水稻雖經由人工育種和栽種,但仍屬于自然界中的一種植物,受環境因素的制約,對生長環境有著一定的要求,適宜的環境有利于水稻產量的提升。

第一,溫度要求。水稻對寒冷低溫的耐受性不強,對高溫的耐受性較強。水稻幼苗發芽時需達到相應的溫度條件,不同的種植區存在一定的差異性,基本在10 ℃~13 ℃。發芽之后進入生長期,適宜的溫度為20 ℃~35 ℃,水稻開花的最佳溫度約為30 ℃。雖然水稻屬喜高溫的農作物,溫度若超過40 ℃,其容易被灼傷,且溫度不低于20 ℃。在水稻發芽的初期階段,溫度還未全面回升,此時易出現連續低溫的情況,使秧苗被凍死或者患綿腐病。稻秧分蘗是非常關鍵的時期,如果分蘗失敗,秧苗將無法正常生長,稻秧分蘗的溫度要求是不低于15 ℃。國內的水稻種植區分布較為廣泛,各地區的溫度也不完全相同,需結合季節、時令及短期的環境溫度合理選擇播種時機[1]。

第二,土壤及光照環境要求。水稻對土壤沒有嚴格的要求,但總體上要確保水分的供應,水田是最適宜的土壤種植環境,日照時間越長,越有利于水稻的健康生長。

1.2 種植時間

我國的北方地區和南方地區均存在大面積的水稻種植區,北方地區基本為一年種植1次,以東北地區為例,每年的水稻播種時間宜選在4月中旬,相比于南方地區,東北水稻的生長周期更長,最多可達6個月。南方地區溫度較高,每年可實現2次水稻種植,第一次的播種時間在每年3月下旬到4月上旬。第二次播種時間在每年的6月下旬。水稻的生長周期約為4個月,因此,從播種時間推算,收割時間分別為每年的7月和10月[2]。

1.3 選種催芽

粳稻和秈稻,其品種都呈現多樣性的特點。不同的品種在口感、營養水平及產量方面都不相同,一年種植兩次的地區大多先種植秈稻,第二次種植粳稻。種植人員需選擇顆粒飽滿的種子,將霉變、破損、蟲蛀的種子挑選出來,表1是根據國家規范統計的水稻種子純度、凈度等方面的評價指標,用于表征水稻種子的優劣性。種子在消毒之前要先去除水分,在適宜的溫度下晾曬2 d,使種子干燥,不可將種子暴曬在炙烤的地面上,以免灼傷種子。種子消毒也是關鍵環節,可利用強氯精兌水完成,將種子浸泡在消毒液中12 h左右,之后將消過毒的種子清洗干凈,進入催芽階段[3]。催芽時溫度要達到20 ℃左右,種子出芽后要盡快完成播種。

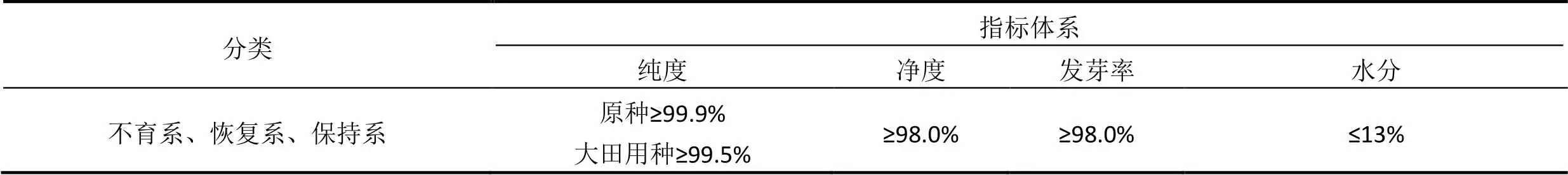

表1水稻種子選種技術標準

分類指標體系純度凈度發芽率水分 常規種原種≥99.9%大田用種≥99.0%≥98.0%≥96.0%秈稻種≤13%粳稻種≤14.5% 雜交種大田用種≥96.0%≥98.0%≥80.0%雜交秈稻種≤13%雜交粳稻種≤14.5%

續表1水稻種子選種技術標準

分類指標體系純度凈度發芽率水分 不育系、恢復系、保持系原種≥99.9%大田用種≥99.5%≥98.0%≥98.0%≤13%

1.4 播種育苗

在水稻插秧之前要先進行育苗,使發芽后的種子長到一定高度。育苗可在露地上進行,也可在水田中進行,其中,露地育苗的可控性更強,運用更為廣泛。種子催芽時已進行了消毒,相關種植人員需對育苗時的土壤進行無菌化處理,以免土壤細菌污染種子。土壤無菌化處理的方式是陽光暴曬,待其徹底干燥之后,可形成無菌土,此時加入適量清水,作為育苗的基土。另外,盡可能選用肥沃的土壤,必要時在其中加入適量農家肥,和拌均勻。然后將種子播撒在基土表面,以控制密度。在播撒后用草木灰覆蓋一層,再以細土覆蓋一層,最后再澆水。對于一年種植2次的地區,春季育苗時大多存在低溫的情況,為了確保成功率,可敷設地膜,以達到保溫、保濕的目的,同時,在氣溫回升后要及時去除地膜,防止溫度過高而影響育苗。在此期間的水分管理也是關鍵的環節,水分不可過多,只要使土壤保持足夠的濕潤度即可。通常育苗的土壤具備足夠的肥力,但如果發現幼苗葉子發黃,就說明其缺肥,此時可適量增加草木灰或者動物的糞水[4]。

1.5 整田耙田

第一,整田。水稻田中易因為微生物作用而產生病菌,故在插秧之前需采取整田措施消除土壤中的病菌,方法是在每年冬季之前將水田深耕翻土,利用陽光的暴曬作用殺菌,這一操作可在每年最后一季水稻收割完成后進行。

第二,耙田。在插秧之前要進行耙田操作,耙田時要補充足夠的肥料,主要包括磷肥及太胺,同時在其中加入大量的農家肥。以耙田機械將土壤、農家肥及化學肥料打熟,使其變成淤泥狀,耙田之后將其整理平整,然后可實施后續的插秧。

1.6 插秧

在水稻插秧時水田中的水位高度要達到3 cm左右,秧苗的高度需培育至20 cm,培育秧苗的土壤始終要保持足夠的濕潤度,在拔苗之前可適當在土壤中澆水,以達到潤濕土壤,提高土壤的松軟度的目的,便于在拔苗時不損壞秧苗的根部,根須上攜帶的土壤要盡可能保留,能起到保護秧苗的效果。水稻插秧時要控制好間距,每行水稻秧苗的間距控制在25 cm~30 cm,每行秧苗的株距約15 cm。每窩插入兩棵秧苗。水田中可能存在雜草,在插秧之前相關技術人員可使用除草劑以預防雜草生長。水稻秧苗插入水田的深度決定了其穩固性,若插入過淺,則難以抵抗風力作用,易引發秧苗倒伏的問題。在插秧后的一周內需密切觀察秧苗的生長情況,第一周決定了其生長的穩定性。水田中的水位始終保持3 cm~5 cm的高度,否則會干擾到秧苗的發棵[5]。

1.7 綜合管理技術

1.7.1 水肥管理

禾苗的生長期一般為100 d~120 d,北方地區時間會更長,在整個生長期內要為其提供充分的養分供應,以提高水稻的產量,因此,要多次追加肥料。第一次追肥的作用是促進壯苗發棵,可使用腐熟的農家肥,也可采用化學肥料(鉀肥和尿素),在施肥之前需適當灌水。第二次追肥在禾苗開花之前,以推動其開花的順利進行,肥料方面可沿用第一次的追肥方式。第三次追肥在開花之后,主要目的在于花后壯棵,肥料應涵蓋氮磷鉀三種元素,如果有必要,還可再增加一次肥料。水田并非始終要保持一定的水位,發棵分蘗時可干水一次,但需保持土壤的濕潤程度,10 d后向水田灌水,最終的水面高度穩定在3 cm~5 cm[6]。期間水分會被曬干,通常每10 d灌水1次。

1.7.2 除草

在播種之前已經在田間施加過一次除草劑,但是在后期的管理中仍會產生一定量的雜草,這些雜草會和水稻禾苗爭奪養分,除草是一項重要的工作。在第一次追肥時可在其中摻入一定量的除草粉劑,起到預防作用,若雜草較少,則可以利用人工方式進行清除。

2 病蟲害防治措施

2.1 病害

水稻的病害類型繁多,危害較大、發生頻率高的病害包括紋枯病、白葉枯病及稻瘟病等,其他病害危害相對較小,但同樣值得警惕,典型的如惡苗病、霜霉病等。如果在耕作過程中未能落實相關的病害防治技術措施,容易引發病害大流行。同時,水稻品種自身的感病能力也在很大程度上影響病害的預防,應該盡可能選用不易致病的品種[7]。

2.1.1 稻瘟病

(1)致病機制。稻瘟病是由真菌引起的,水稻生長的整個周期都存在感染稻瘟病的風險,水稻種子、葉子、枝梗,乃至谷粒都可被這種病菌所侵害,往年致病的稻草上會攜帶這種病菌,并在稻草越冬,然后在天氣回暖之后借助水、風力在禾苗中傳播。苗期感染稱為苗瘟、三葉期至抽穗期易感染形成葉瘟。稻瘟病可造成嚴重減產,并影響到稻米的品質。

(2)防治措施。稻瘟病的防治方法呈現綜合性特點,經過科學的育種,部分種子對稻瘟病形成了抗感性,故要優先使用此類種子。肥料的充分供應可提高禾苗的健壯性,在一定程度上降低感染稻瘟病的概率。此外,較為直接有效的方式為農藥防治,尤其是在水稻出現葉瘟病之后,常用的藥物包括稻瘟靈、三環唑等。

2.1.2 枯紋病

(1)致病機制。水稻枯紋病也是一種由真菌引發的疾病,具體的菌種為立枯絲核菌,水稻禾苗在感染該病菌后葉子上會出現大量的病斑,呈暗綠色,如同水漬一樣。隨著病程的加重,葉子逐漸枯黃發干,甚至形成白色菌絲,這種疾病容易導致大量水稻禾苗死亡。

(2)防治措施。①農業防治。這種措施的主要目的是通過水、肥的合理運用促進水稻禾苗的茁壯成長,使其形成較強的抗病蟲害能力,即使感染這種真菌也不至于造成死苗的現象,主要的技術措施是合理排灌,從而達到通過水分控制來預防枯紋病的目的。②農藥治療。枯紋病致病機制明確,發生概率高且危害性較大,目前針對枯紋病已經形成了成熟藥劑防治方法,常用的藥劑包括戊唑醇、己唑醇等,這些藥劑的殺菌作用非常突出,效果顯著。

2.1.3 白葉枯病

(1)致病機制。水稻禾苗的葉子是白葉枯病的主要致病位置,具體表現為葉子的頂部全部枯死,多發于水稻禾苗抽穗前后。但如果細分的話,這種病害的具體情況就涵蓋黃葉、凋萎、葉枯3種表現[8]。該病害是由細菌引起的,種子和稻草上都可攜帶這些致病的細菌,并幫助其越冬。

(2)防治措施。①在選種時優先考慮抗病性強的品種,在種子的處理階段采用藥劑殺滅病菌,防止種子帶菌。及時清除上一年度耕種產生的稻草,并對土壤實施無菌化處理。②藥劑方面可使用葉枯寧、菌毒清等藥劑,按照要求控制好比例,并且兌水。

2.2 蟲害防治

水稻蟲害可分為兩大類型,一種是本地蟲源,常見的如灰飛虱、大螟、三化螟等;另一種是從其他地區遠距離遷飛過來的蟲害,常見的如稻縱卷葉螟、褐稻虱等。

2.2.1 灰飛虱

灰飛虱喜歡粳稻,稻套稻、麥套稻等環境有利于灰飛虱的快速繁殖,清除水稻田里的雜草有利于灰飛虱的防控,且除了田地內的雜草,溝邊及路邊的雜草也需要及時進行清除。在灰飛虱的幼蟲階段,施加藥物是最有效的時期,藥劑方面可選用葉蟬散、吡蟲咻、乙酰甲胺磷等。但從使用效果來看,部分藥劑的效果正在下降,說明灰飛虱已經產生了一定的抗藥性。

2.2.2 縱稻卷葉螟

這種昆蟲適宜生長的溫度在23 ℃~29 ℃,與水稻的生長環境高度一致,如果防治不到位,這種害蟲會大批量快速繁殖,嚴重危害到水稻的生長。具體的防治方法如下:①準確預測。這種害蟲存在本地和外地遷入兩種發展途徑,在蟲害防治的初期階段關鍵是掌握種植區的實際情況,明確這種害蟲大爆發的概率。②生物防治。自然界中的昆蟲形成了食物鏈,赤眼蜂、縱稻卷葉螟絨繭蜂等均可捕食這種昆蟲,可通過人工養殖的方式增加這些有益蜂類的數量。③藥劑防治。可使用丙澳磷乳油、氯蟲苯甲酰胺懸浮液等配置殺滅這種害蟲的藥劑。

3 結語

水稻種植管理技術貫穿于水稻的整個生長周期,從選種到最終的收割環節,每一個步驟都形成了較為明確的技術要點,種植人員在選種、育苗、插秧等環節都要遵循相關的規律。在病蟲害的防治工作中要緊抓要點,先解決危害性較為突出的病蟲害,做好病害預測工作,重點防治稻瘟病、紋枯病、灰飛虱等病蟲害,優先選用抗病害能力突出的種子,從而使得水稻產量質量得到提升,促進我國農業快速發展。

[1]陳立剛.水稻種植田間管理技術與病蟲害防治措施[J].種子科技,2019,37(5):73,76.

[2]馮梓成.水稻種植技術及病蟲害防治措施[J].鄉村科技,2019(18):94-95.

[3]楊桂梁.優質水稻栽培技術及病蟲害防治措施探析[J].農業科學,2020,3(4):45-46.

[4]龍平.水稻種植技術的主要環節與病蟲害防治措施[J].農家參謀,2020(8):51.

[5]孫源澤,趙興彥,何文濤,等.優質水稻栽培技術及病蟲害防治措施分析[J].種子科技,2021,39(19):39-40.

[6]曾海平.水稻栽培技術及病蟲害防治措施探究[J].南方農業,2020,14(30):46,61.

[7]鞠鳳梅.北方優質水稻種植關鍵技術與病蟲害防治措施[J].鄉村科技,2021,12(19):67-69.

[8]何嘉暉.水稻栽培技術及常見病蟲害綜合防治方法[J].湖北農機化,2020(17):50-51.

10.3969/j.issn.2095-1205.2022.07.14

S511

A

2095-1205(2022)07-42-03

龍漢廣(1983- ),男,苗族,貴州鎮遠人,本科,農藝師,研究方向為耕作栽培、病蟲害防治技術。