文脈傳承視角下的歷史街道空間形態探討

——以濟南市寬厚里街為例

李興周

(山東建筑大學建筑城規學院,山東 濟南 250101)

0 引言

隨著我國城市化的快速發展,城市空間形態越來越趨于同化,恢復城市地方特色成為亟待解決的問題。由于歷史街區能夠完整地體現當地某一歷史時期的地域特色和傳統風貌,帶有深厚的文化氣息與歷史內涵,所以對其保護和發展成為恢復城市地域特色的突破點。濟南市寬厚里街由于其百年傳承成為濟南的城市名片,但從改造后的街區空間形態來看,在歷史文化與居民現代生活之間存在諸多矛盾,未體現出完整的歷史風貌。

1 街區概況

寬厚里街可以追溯至清朝年間,全長約400m,呈東西向分布,在重建之前,街區內部存在十幾處清末民初的四合院,在建筑布局及空間尺度上保存完好,是對老濟南傳統民風民俗的完美再現,見證了這座城市從古至今的變遷,被稱為“民居博物館”。

在2010—2011年改造期間,整個歷史街區被先后拆除,只保留了浙閩會館與金家大院兩座歷史建筑,隨后以現代建筑手法飾以仿古立面形成現在的寬厚里街,原本以居住功能為主的四合院被改造成了具有商業娛樂功能、缺少文化傳承及展覽功能的四合院,導致寬厚里街歷史文脈逐漸缺失。寬厚里街也因此被《濟南市歷史文化名城保護規劃》移除,不再作為歷史文化街區的保護對象。

2 空間形態分析

2.1 街區基本格局

街區改造后以原有街道作為主街,街區輪廓按照模數尺度進行控制,在街區空間組織方面發生了結構重組,將西方現代城市街區組織形態與中國傳統的自發生長的街道空間相結合而形成漫游空間。中央主街貫穿東西,承擔了主要交通功能,周邊街區及內部小巷分散排布,靈活性大,能有效緩解主街交通壓力,在避免斷頭路、丁字路的同時,還能將金家大院、浙閩會館串聯起來,形成連續的老濟南文化帶。

2.2 街道空間界面尺度

街道界面是街道存在不可或缺的物質實體,能直接反映街道的空間特征,對于街道歷史感及場所感的營造至關重要。街道界面可以分為底界面、側界面和頂界面,各個街道界面圍合形成街道空間,使古鎮傳統街道空間個性得以在界面中表達,并通過人們的感知使空間記憶得以流傳。

2.2.1 底界面

底界面是人們活動的物質載體,即道路鋪裝和臺階等。道路的鋪裝材質、鋪設方式、尺寸與色彩等因素既能夠滿足不同的使用功能,又能影響人們的空間感知。寬厚里街的道路鋪裝主要有兩種:①在入口及內部多數街道所采用的現代方形石板鋪裝;②在部分建筑周邊用改造前寬厚里街的磚材鋪設而成。從商業角度看,這兩種鋪裝方式能夠形成較強的空間序列感,延長人的視覺感知;從歷史文脈角度看,以現代石板代替傳統鋪裝材質,丟失了古街道古色古香的歷史感,失去了老街的原有韻味。

2.2.2 側界面

側界面是街道空間的豎向界面。寬厚里街的豎向空間界面主要由仿古建筑構件與現代門窗、店面組合而成,廣告牌占據界面較大面積,儼然一副普通商業街的模樣。幾乎每個店鋪都設置了仿古式屋檐或雨棚,且浙閩會館在墻頭上增加了與未拆除時形式相近的鏤花女兒墻,試圖以這種方法來尋找傳統建筑空間,但真正具有歷史文化底蘊的古樸宅院、木構門窗早已不見。

在界面空間連續性方面,改造后的寬厚里街區并非依靠內部自發生長形成,而是由不同建筑單體羅列而成,因此建筑界面參差不齊,未形成統一的形象,再加上街區內部轉折界面較多,導致界面空間連續性較差。沿街立面建筑全部為兩層,未做降層或退臺處理,界面空間生硬。

2.2.3 頂界面

頂界面由建筑的屋頂和天際線等構成。屋面的造型能夠影響建筑的整體風格,對街道空間舒適度、文化認同感具有重要作用。寬厚里街建筑屋頂多采用傳統建筑硬山形式,相互穿插,形成具有一定序列的天際輪廓線。

但根據《濟南市歷史文化名城保護規劃》中對歷史城區及其周邊重要街巷斷面的保護規定,傳統街巷要采用人視45°控制沿街巷兩側、后側建筑,使之呈現退臺效果,與傳統街巷尺度協調,避免出現突兀建筑高度。寬厚里街區為了達到經濟效益,并未根據人的視線需求進行退臺處理,因而導致其頂界面沒有高低起伏變化,顯得刻意呆板。另外,在視線范圍內出現高層現代建筑,破壞了原有的屋頂輪廓線,無法營造老街區優美錯落、富有歷史內涵的天際線。

2.3 街道空間尺度

寬厚里街改造后將原有2~3m寬的住宅街巷改為5~10m寬的商業街巷,加強街區空間開放性,促成了商鋪多樣性的產生,激發了商業活力,屬于典型的現代空間處理手法。但拓展后的街區在街巷寬度與建筑高度上均有增加,疏遠了建筑與人的距離,加大了人對空間場所的感知。

寬厚里街內部有兩處廣場空間,其中,一處是由金家大院門前與西側空閑場地組成的“L”形廣場,對金家大院呈半包圍之勢。由于與此廣場相連的街道尺度較大,大院西側廣場直接與現代商業區相連,導致建筑圍合感較差,廣場中間沒有公共服務性設施及文化景觀,降低了游客和行人駐足停留的概率,因此廣場人流聚集性較差,阻礙了金家大院傳統文化的傳播。

2.4 街區功能業態

寬厚里街改造后,其業態功能發生了徹底置換,商業定位更加注重年輕化、時尚化,原本以居住功能為主的街區,被民俗生活體驗、特色展覽、情景再現等功能取代,具有書吧、酒吧、餐廳等多種業態形式,相互聚集串聯成為多元現代化休閑商業步行街。

雖然業態功能多樣,但改造后缺少明確的文化主題分區,商業布局較為雜亂,而且傳統百年老字號逐漸被大體量的現代化商業所代替,導致當地能表達地域特色的商業文化逐漸消失,小吃街的經典老味道已經成為過去式,而這些老味道是人們對歷史空間感知、記憶的載體,喚起人們的空間歸屬感,對于歷史文脈的傳承至關重要。

3 文脈延續策略

3.1 整治空間界面

街道側界面是由連續的建筑立面組合而成,在街區改造時,應考慮建筑的風格與造型,且注意各個建筑界面空間的相互協調。建議對寬厚里街區側界面的形式進行整治,充分整合門窗及構件形式,規范廣告牌的尺寸及比例,與建筑立面相互協調,盡量在整體風格統一的前提下突出傳統老字號和老濟南的地域特色,營造傳統商業氛圍。地面鋪裝方式及材質盡量恢復原有風格并與建筑相協調,在街區入口處保證界面與周邊歷史建筑相呼應,以突出街區的地域性特色。

街區內部由建筑凹凸形成的轉折界面較多,秩序較為混亂,界面空間連續性不強。應該對街區有統一規劃,形成互補相連的連續界面,并對轉折界面適當保留,形成陰角空間,在其中布置文化景觀,激發街區活力。街區頂界面應依據建筑體量大小、歷史遺留多少、位置以及商業功能需求進行適度調整,如在街區的轉折處及二層建筑屋頂上做減法處理,降低建筑視覺高度并突出街區空間節點,形成相互錯落的屋頂空間層次,組成自由靈動的天際輪廓線。

3.2 空間尺度宜人

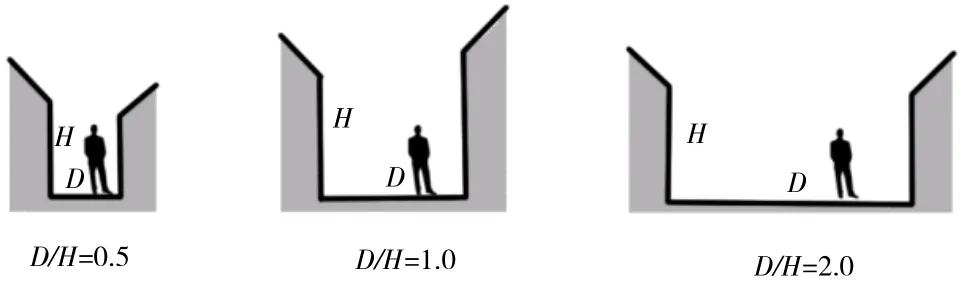

在空間比例上,傳統商業街的街道寬度和建筑高度必須滿足一定的尺度及比例要求,即街道高寬比為1∶1時,空間保持平衡狀態,給人以自然舒適的感受(見圖1)。首先應該以街區原有的小尺度空間為參照,保證不丟失傳統空間特性,并以此為基礎進行適當改造,保證適應現代居民生活,在增加街區空間開放性的同時,使傳統街區的歷史風貌得到保護與繼承。

圖1 街道不同高寬比給人的感受(圖片來源:作者自繪)

在建筑高度上,宜與原有建筑高度保持一致,在此基礎上,可以考慮以沿街建筑及底層建筑為主,向上做逐層退臺處理,既能夠增加街區歷史親近感,又有足夠的空間拓展現代功能。此外,在解放閣廣場及舜廟戲臺的入口方向,建筑層數應基本控制在一層,既能體現對古建筑應有的尊重,又能與老濟南的天際線和諧共生。

在開闊空間上,利用獨具特色的歷史性保留建筑形成“聚場空間”,增加人們對歷史建筑的關注度和對歷史文化的了解和傳承。在金家大院與浙閩會館前后設置小型、半圍合性廣場,形成鬧靜轉換空間,以歷史遺留建筑為背景營造出具有地域特色和歷史空間感的文化廣場。

3.3 文化主題業態延承

發揚當地文化、延續民風民俗是歷史街區的主要功能之一,要求對歷史街區原本的功能業態進行深入分析,以及對具有傳承意義的現代功能進行精準把控,確定街區內部的業態功能后,需將其進行良好的組織布局。因此,應該深入發掘寬厚里街蘊含的民風民俗特色、傳統商業文化及歷史演變歷程,將其與濟南人的現代生活需求有機融合,發展成為“濟南-寬厚里”獨一無二的文化主題,挖掘傳統商業街區的時代文化內涵,將歷史場景以敘事形式再現。

在業態升級過程中,保證寬厚里街內部具有餐飲、展覽、休閑等多種功能,打造符合現代人們生活習慣的傳統商業街區,營造人性化、富有傳統文化氣息的街區空間環境。重點恢復寬厚里街的傳統百年老字號所具有的老濟南味道以及老濟南傳統商家所獨有的地域風情和民俗文化,使其更具“歷史文化街區”說服力,喚醒人們對濟南地域性文化的空間記憶,從而使人們對街區歷史文化產生共鳴,使寬厚里街區文化主題得以傳承延續。

4 結語

作為傳統文化的載體,歷史街區應該以城市名片體現淳樸的民風、獨特的民俗,發展和延續傳統文化。濟南市寬厚里街的空間形態對歷史文化的表達沒有達到預期,部分破壞已不可挽回,因此在對歷史文化街區發展活化的探索過程中,應慎之又慎。對傳統街區歷史文脈的保護,除了堅持原真性及“修舊如舊”的原則之外,還要對其空間形態不斷調整,對于能體現老街特色及文化的部分應予以保留保護,對于阻礙居民日常生活的部分進行適當改進,改進時要遵循街區宜人空間尺度規律,不與原有歷史環境相矛盾。這樣才能完整地重現歷史街區的整體風貌,滿足當地居民的物質生活及精神生活需求,激活其發展潛力,保證歷史文脈不斷延續。