低碳城市理念下市政規(guī)劃設計策略分析

陽海港

(重慶市綦江區(qū)市政管理所,重慶 401420)

0 引言

隨著我國城市化進程的加快,城市建設面臨可持續(xù)發(fā)展與經濟轉型的雙重壓力。為解決城市發(fā)展中面臨的生態(tài)環(huán)境污染、資源日益枯竭、碳排放量增大等問題,越來越多的城市提出以低碳為目標的市政規(guī)劃設計,以謀求新的發(fā)展路徑。低碳城市理念是一種科學利用能源資源、合理控制用地規(guī)模、有效應對氣候變暖的先進理念,將其引入市政規(guī)劃設計中,能指導城市建設發(fā)展,助力城市順利轉型。

1 低碳城市概述

低碳城市是以可持續(xù)發(fā)展觀為指導,以降低碳排放量為目標的城市發(fā)展模式。低碳城市強調人類、社會和自然環(huán)境的和諧統(tǒng)一,是低碳經濟在市政規(guī)劃建設中的實踐應用。低碳城市理念包括以下內容。

1)健康 低碳城市要求規(guī)劃建設生態(tài)系統(tǒng)完善、生活舒適、景觀優(yōu)美、低碳排放的宜居城市,滿足人們健康生活的需要。

2)節(jié)能 低碳城市倡導有效利用能源,降低不可再生能源消耗,大力推廣應用新能源。

3)可持續(xù) 低碳城市強調在資源和環(huán)境承載能力范圍內發(fā)展經濟,既需滿足當前人們的生產生活需求,又要考慮后代的長遠利益。

2 低碳城市理念下的市政規(guī)劃設計原則

在低碳城市理念指導下,市政規(guī)劃設計要重視生態(tài)環(huán)境保護,合理規(guī)劃城市空間結構、公共服務設施、綠地系統(tǒng)、交通網絡體系等方面,促進城市轉型發(fā)展。

2.1 低碳生態(tài)

市政規(guī)劃設計要堅持低污染、低消耗原則,促進城市發(fā)展質量與經濟建設效率同步提升。在市政規(guī)劃設計中,要保護城市自然景觀、基本農田、綠地系統(tǒng),引導居民形成綠色健康的生活方式和消費觀念,將城市建設成生態(tài)文明城市。

2.2 集約高效

市政規(guī)劃設計要遵循集約、高效、緊湊的城市發(fā)展理念,混合利用不同性質土地,緩解日益增長的城市交通壓力。如在市政公共交通、基礎設施規(guī)劃建設方面,要加大道路開發(fā)力度,合理布局交通線路,提高公共交通的可達性、便捷性,使公共交通、自行車逐步成為城市交通的主流出行方式,減少機動車的尾氣排放量。

2.3 可持續(xù)發(fā)展

市政規(guī)劃設計要以減排為目標進行設計,充分考慮生活方式、經濟發(fā)展、能源結構3個層面的需求,制定長遠的發(fā)展戰(zhàn)略,推進低碳城市建設分階段實施。市政規(guī)劃設計要貫徹落實可持續(xù)發(fā)展理念,統(tǒng)籌規(guī)劃城市產業(yè)、生態(tài)和生活服務功能,建立低耗能無污染的低碳產業(yè)體系,大力推廣使用清潔能源,倡導低碳生活,處理好人類活動與自然環(huán)境的關系,逐步形成低碳導向的城市發(fā)展觀念。

3 低碳城市理念下市政規(guī)劃設計策略

以A城市為例,分析低碳城市理念下A城市規(guī)劃設計的具體策略。A城市的功能定位為建立現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)、打造低碳無污染工業(yè)基地、構建優(yōu)越交通樞紐體系、恢復良好生態(tài)系統(tǒng),形成生活空間與產業(yè)空間、自然環(huán)境與社會發(fā)展協(xié)調發(fā)展的現(xiàn)代低碳城市新格局。

3.1 規(guī)劃設計城市空間結構

A城市的空間布局充分考慮城市功能定位,規(guī)劃城市建設用地分配,共分為八大類城市建設用地,形成九組團空間結構形式。以A城市新區(qū)為例,編制用地建設規(guī)劃,具體包括:建設用地總面積為3 502.68hm2,其中居住用地面積為612.13hm2,占城市建設用地的17.48%;公共管理與公共服務設施用地面積為218.14hm2,占城市建設用地的6.23%;商業(yè)服務業(yè)設施用地面積為694.40hm2,占城市建設用地的19.82%;工業(yè)用地面積為326.36hm2,占城市建設用地的9.32%;道路交通設施用地面積為596.70hm2,占城市建設用地的17.04%;公共設施用地面積為31.32hm2,占城市建設用地的0.89%;綠地與廣場用地面積為696.21hm2,占城市建設用地的19.88%;物流倉儲用地面積為327.42hm2,占城市建設用地的9.35%。在A城市新區(qū)空間結構規(guī)劃中,建設物流商貿組團、城市公園組團、都市工業(yè)組團、郊野森林公園、生活居住組團等,提高集約用地效率,避免產生資源浪費。

3.2 規(guī)劃設計高效節(jié)能交通體系

道路交通體系是城市主要碳源之一,也是城市經濟發(fā)展的重要基礎設施。在A城市規(guī)劃設計中,要處理好道路交通體系碳排放與經濟發(fā)展的關系,通過合理規(guī)劃交通基礎設施建設,提高交通的便捷性、可達性,引導城市居民低碳出行,降低道路交通碳排放量。

1)交通設施規(guī)劃 A城市規(guī)劃建設集航空、鐵路、公路和水運于一體的便捷聯(lián)運交通設施系統(tǒng),提高交通系統(tǒng)的運輸效率。具體包括:①鐵路規(guī)劃方面,合理規(guī)劃鐵路站場與城市道路交通體系之間的關系,使城市道路交通樞紐方便到達鐵路站場,確保鐵路站場連接城市主要道路。在鐵路站場附近的大型廣場組織布設汽車站,方便人們換乘。②道路規(guī)劃方面,A城市道路系統(tǒng)規(guī)劃要順暢銜接中心城市路網,在城市內部拉直工業(yè)區(qū)內部道路,滿足交通需求。城市路網規(guī)劃要兼顧生活性和交通性,主干道要連接主要城區(qū)、工業(yè)區(qū),次干道要發(fā)揮交通集散功能,規(guī)劃道路網密度不小于2.0km/km2。支路規(guī)劃要考慮連貫性,為自行車出行提供便利條件,支路平均密度控制在2.0~3.0km/km2。③公共交通規(guī)劃方面,優(yōu)化公共交通服務設施布設,在居民出行的主要路線建設公共交通樞紐節(jié)點,形成網絡化、整體化的公共交通網絡體系,確保在規(guī)劃范圍內全面覆蓋300,500m公共交通服務半徑。

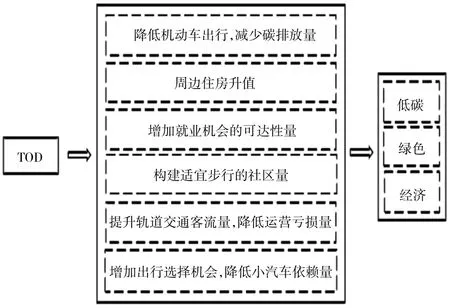

2)TOD交通模式規(guī)劃 A城市在市政規(guī)劃中將公共交通的可達性作為制定交通體系規(guī)劃的重要指標,通過便捷的公共交通系統(tǒng)減少居民出行次數,縮短出行時間,減少交通帶來的碳排放量。在綠色交通理念指導下,A城市規(guī)劃設計以公共交通為導向的發(fā)展模式(TOD模式),實施“公交都市”戰(zhàn)略。結合自身實際情況確定TOD模式的重點規(guī)劃方向,基于低碳理念規(guī)劃建設軌道交通,使其成為未來城市的主要交通方式。TOD模式的優(yōu)勢如圖1所示。在開發(fā)TOD模式過程中,要關注公共交通服務資源的分配公平性以及對其他市政項目帶來的影響。如在規(guī)劃軌道站點時,盡量將站點建設于經濟型保障住房區(qū)域,降低軌道站點帶來周邊商品房售價上漲的可能性。

圖1 TOD模式的優(yōu)勢

3.3 規(guī)劃設計綠地系統(tǒng)

綠地是提高城市碳匯能力的重要自然生態(tài)系統(tǒng)。與其他市政規(guī)劃設計要素相比,綠地具備生命性、美觀性、生態(tài)性等特點,是城市空間結構吸收碳排放的有效途徑。A城市在市政規(guī)劃設計中擴大綠地面積,建設城市碳匯系統(tǒng),通過綠地吸收大量二氧化碳,減少熱島效應。

3.3.1 擴大綠地系統(tǒng)建設面積

A城市的市政規(guī)劃將城市整體區(qū)域視為完整的生態(tài)基底,在生態(tài)基底上布局城市組團、自然景觀、生態(tài)公園、農林用地等功能單元,利用道路交通系統(tǒng)連接各個生態(tài)功能單元,進而提升城市整體的綠地系統(tǒng)規(guī)劃設計水平。根據A城市的建設用地總體規(guī)劃可知,綠地與廣場用地面積比例擴大至20%左右,說明A城市十分重視綠地建設。在綠地系統(tǒng)的規(guī)劃設計中,可以在工業(yè)園區(qū)附近建設防護林帶、在道路交通區(qū)域建設綠化帶、在居民聚集區(qū)建設小型園林等,通過采用自然景觀保留與人工景觀再造的手法,形成全面覆蓋型城市綠地系統(tǒng)。

3.3.2 優(yōu)化綠地系統(tǒng)布局

A城市的市政規(guī)劃設計要將綠地系統(tǒng)規(guī)劃作為落實低碳城市理念的突破口,創(chuàng)新綠化系統(tǒng)規(guī)劃設計,實施由“綠點、綠帶、綠面”組成的新型綠地系統(tǒng),具體如下。

1)綠點 A城市綠化系統(tǒng)結合山體、水體資源現(xiàn)狀,設置3個大型城市公園,分別位于城市西部、東部和中部位置,并根據居民區(qū)的分布情況建設中小型公共綠地,以及若干社區(qū)公園。

2)綠帶 A城市綠帶涉及濱河綠化帶、道路綠化帶和區(qū)域性交通廊道防護隔離帶。為擴大綠帶的碳匯能力,A城市擴大城內主干道和快速路兩側的綠化帶寬度,以及城際高速公路兩側的綠化防護帶寬度,形成生態(tài)流,增強城市生態(tài)系統(tǒng)的自我修復能力。

3)綠面 A城市充分發(fā)揮農業(yè)生態(tài)資源優(yōu)勢,建設面積較大的農業(yè)觀光體驗區(qū),使該綠化區(qū)域成為綠化系統(tǒng)的“面”,以“面”帶動其他區(qū)域的綠化系統(tǒng)建設。

3.4 規(guī)劃設計低碳產業(yè)體系

產業(yè)是城市碳排放的第二大來源,在低碳城市規(guī)劃建設中必須將產業(yè)體系規(guī)劃作為重點。A城市屬于資源型城市,在市政規(guī)劃設計中積極推進產業(yè)轉型發(fā)展,實施產業(yè)結構低碳化戰(zhàn)略部署,著力發(fā)展技術型產業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、鄉(xiāng)村旅游業(yè)、無污染工業(yè)等低碳產業(yè),為城市可持續(xù)發(fā)展打下基礎。

1)發(fā)展低碳新興產業(yè) A城市在產業(yè)結構規(guī)劃中,以生態(tài)農業(yè)為基礎,以現(xiàn)代服務業(yè)為核心,以無污染工業(yè)為重點,逐步降低一、二、三產業(yè)的碳排放量,倡導低碳生產生活方式。在低碳產業(yè)結構規(guī)劃中,A城市依靠地理環(huán)境優(yōu)勢和配套基礎設施服務優(yōu)勢,發(fā)展物流業(yè)、會展業(yè)、商貿業(yè)、鄉(xiāng)村旅游業(yè)、休閑度假業(yè)等產業(yè),促進城市經濟發(fā)展。

2)構建產業(yè)聯(lián)動體系 在市政規(guī)劃中,A城市發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,在城區(qū)南部集中規(guī)劃建設工業(yè)發(fā)展片區(qū),以低排放、無污染工業(yè)為主體,減少工業(yè)碳排放。同時,積極發(fā)展循環(huán)經濟,通過規(guī)劃布局產業(yè)聯(lián)動體系實現(xiàn)資源的循環(huán)利用,促使各產業(yè)之間相互補充。如在市政規(guī)劃中聯(lián)動發(fā)展農業(yè)、制造加工業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)和娛樂休閑業(yè),建設主題園區(qū),促使傳統(tǒng)農業(yè)發(fā)展模式向體驗型、觀光型農業(yè)發(fā)展模式轉變。

3.5 規(guī)劃設計建筑行業(yè)

從A城市的建筑用地情況看,建筑用地開發(fā)速度較快,用地面積快速擴張,對林地、草地、耕地以及自然生態(tài)系統(tǒng)造成影響,阻礙了城市碳匯能力提升。為此,在低碳城市理念指導下,A城市要重點開展建筑用地規(guī)劃,進一步優(yōu)化城市空間形態(tài),形成緊湊型建筑用地布局。

1)集約建筑用地 A城市的市政規(guī)劃設計要深入分析建筑領域的碳排放影響,合理控制建筑用地面積,以達到減碳目的。市政規(guī)劃要重視老城區(qū)舊房改造,拆除大量能耗高的建筑,采取集約用地的方式規(guī)劃建設高層建筑。同時,A城市要逐步轉變城市中心建筑用地與工業(yè)用地混雜的局面,實施組團式發(fā)展策略,集中分布建筑用地,將建筑用地向城市中心區(qū)、高新區(qū)遷移。

2)倡導綠色建筑 建筑是城市能耗較高的行業(yè),也是城市的第一大碳源。A城市在低碳理念指導下,全面推行綠色建筑,轉變傳統(tǒng)建筑的高能耗生產模式,促使新建建筑達到綠色建筑要求。在建筑設計中,通過優(yōu)化建筑體形設計、遮陽系統(tǒng)設計、自然通風系統(tǒng)設計、外墻保溫結構設計等,降低建筑熱損失,減少冬季采暖能耗。在A城市總體規(guī)劃布局中,預留通風廊道,合理布置建筑空間位置,增加建筑之間的自然通風能力,減少因建筑布局不合理帶來的碳排放量增加。

4 結語

低碳城市建設是各大城市轉型發(fā)展的重要目標。市政規(guī)劃設計要堅持低碳城市理念,遵循低碳生態(tài)、集約高效和可持續(xù)發(fā)展原則,將城市空間結構、道路交通系統(tǒng)、綠地系統(tǒng)、低碳產業(yè)體系和建筑行業(yè)作為市政規(guī)劃設計重點,全面推進低碳城市建設,有效改善城市生態(tài)環(huán)境,助力城市從資源消耗型經濟發(fā)展模式向低碳經濟發(fā)展模式轉變,從而不斷推動城市可持續(xù)發(fā)展。