BCW理論輔助健康教育在眼科患者手術室護理過程中的作用

寧雪琴 王 怡 廉 蓮

大連醫科大學附屬第二醫院眼科,遼寧大連 116027

目前,臨床上對眼科手術患者實施的傳統護理模式缺乏較強的針對性,相關護理措施仍有一定的欠缺,因此探究科學且合理的健康教育護理干預對眼科手術患者的康復具有重要的意義。2011年,Michie 等首次提出行為改變模式(behavior change wheel,BCW)理論,目前該理論廣泛應用于健康行為的改善及不良行為的糾正中,是一種新興護理方法。BCW 理論主要強調能力、機會及動機是行為的來源,構成了該理論核心,其中能力指的是患者完成目標的生理及心理能力,機會指的是自制機會及社會機會,動機指的是自發性動機及反省性動機。該理論有9 大干預的功能,分別為:①教育;②說服;③激勵;④強制;⑤培訓;⑥限制;⑦建模;⑧環境重建;⑨實現。目前,BCW 理論輔助健康教育的護理干預模式已被應用于對多種疾病治療中,其效果較佳。鑒于此,本研究選取于大連醫科大學附屬第二醫院眼科進行手術治療的100例患者(100 眼)作為研究對象,研究BCW 理論輔助健康教育在眼科患者手術室護理過程中的作用效果,旨在為臨床更好地對眼科手術患者進行干預提供相關依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2020年2月至2021年3月于大連醫科大學附屬第二醫院眼科進行手術治療的100 例患者(100 眼,其中青光眼57 例,白內障43 例)作為研究對象,采用電腦隨機數字表法將其分為觀察組(50 例患者,50 眼)和對照組(50 例患者,50 眼)。觀察組中,男31 例,女19 例;年齡18~62 歲,平均(46.01±4.31)歲;青光眼28 例,白內障22 例。對照組中,男33 例,女17 例;年齡18~63 歲,平均(46.22±4.38)歲;青光眼29例,白內障21 例。兩組患者一般資料的比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經大連醫科大學附屬第二醫院醫學倫理委員會審查通過。

納入標準:①確診患有白內障或青光眼,并需實施手術治療者;②愿意配合本研究,且依從性較高者;③有正常的思維及溝通能力者;④自愿參與本研究且簽署知情書。排除標準:①伴有其他嚴重心、肝、腦、腎、肺等疾病者;②伴有嚴重精神疾病者;③惡性腫瘤者;④臨床資料缺失者。

1.2 方法

1.2.1 治療方法 兩組患者均給予常規的眼科治療手術,如超聲乳化聯合人工晶狀體植入或小梁切除術。

1.2.2 護理方法 對照組患者實施傳統的眼科術后護理,具體步驟如下:護理人員在患者入院后與其進行交流溝通,對其基本情況進行了解。手術前,護理人員需依據患者病情及手術的類型,進行術前的準備工作。手術中,需要時刻關注手術的流程,配合麻醉醫師和主刀醫生以確保手術可順利完成。術后,護理人員需要密切觀察患者生命體征,并叮囑患者按照醫囑進行藥物治療,術后注意多休息,盡量不活動眼部的肌肉,以減少外界對眼睛的刺激。此外,患者手術后需佩戴專用的眼罩,以防止感染。患者共護理2 周。

觀察組患者施以BCW 理論輔助健康教育進行護理干預,具體操作步驟如下:①由1 名眼科臨床醫生、1 名護士長、1 名研究者和5 名專科的護士組成BCW護理小組,小組成員臨床工作的經驗均超過3年。護士長及研究者對團隊的成員進行護理培訓,且所有小組成員在考核通過后才能進行臨床護理。②由小組成員共同編制眼部疾病知識手冊,該手冊內容含有疾病知識和用藥知識,及生活護理等內容,手冊內容主要由通俗易懂的圖畫及語言構成,以便中老年患者更好理解。③由專科護士在患者床邊對其進行1 對1 的眼科知識健康宣教,10~15 min/次,2 次/周;組織觀看眼科知識科普視頻,10~20 min/次,1 次/周;舉辦眼科健康相關知識講座,40~50 min/次,1 次/2 周,通過此類健康教育方式糾正患者錯誤的認知,樹立對疾病的正確認知,出院后通過微信公眾號定期發布眼科疾病相關知識及保護眼睛的知識推送,通過電話隨訪對患者進行指導,使患者保持合理用眼和良好的注重眼部衛生,規律作息和合理飲食的生活方式。④入院后,專科護士對患者病情,疾病知曉的情況,以及基本資料進行評估,為其建立個性化健康檔案,并結合檔案同患者及家屬制定護理干預的計劃,明確康復的目標,并增強患者對治療疾病的信心,指導并發揮家屬監督,促進及獎勵的作用。⑤住院后,由專科護士對患者的心理情況和生活方式,及飲食情況進行評估,并依據患者具體情況給予個性化指導,指導患者可以通過聽音樂,適當運動等方式緩解心理的壓力。要求家屬監督患者手術后早睡早起,盡量臥床休息,保持眼部的衛生,以避免眼部發生感染。同時要以清淡的飲食為主,禁止使用食用辛辣的食物,確保禁煙和酒,在患者出院后,專科護士指導其合理遵醫囑用藥,定期回醫院復查視力,眼底,及眼壓的情況,若出現其他不良反應,應及時回醫院就診。患者共護理2 周。

1.3 觀察指標及評價標準

比較兩組患者護理前后的疾病知曉及掌握情況、視力情況、焦慮自評量表(self-rating anxiety scale,SAS)及抑郁自評量表(self-rating depression scale,SDS)評分;比較兩組患者的住院時間及護理滿意度。

①疾病相關知識知曉及掌握情況。護理前后,由大連醫科大學附屬第二醫院自行設計患者的疾病知曉情況及掌握情況調查問卷,且經過專家對問卷的內容進行分析和完善,問卷的Cronbach′s α 系數為0.822。該問卷包括疾病知識、病情觀察、檢查指導、日常保健4 個部分,每個部分包含25 個條目,共100 個條目。每個條目按照不知道為0 分、知道為1 分進行打分,總分為100 分。分數越高,代表患者對疾病的知曉情況和掌握情況越佳。問卷有效回收率為100%。②視力情況。依據國際標準進行視力檢測,在檢查時確保光線充足,患者與視力表間保持5 m 的距離,分別對患者眼睛進行檢查,數值范圍0.1~1.5,數值越大代表患者的視力越好。③焦慮和抑郁情況。使用SAS和SDS 量表對患者的焦慮情況和抑郁情況進行評分,總分均為70 分,分數越高代表中的心理焦慮及抑郁癥狀也越嚴重。④護理總滿意度。使用大連醫科大學附屬第二醫院自制的護理滿意度評分量表對患者護理滿意度進行調查,Cronbach′s α 系數為0.819,總分為100 分。>90 分為滿意,70~90 分為一般,<70 分為不滿意。護理總滿意度=(滿意+一般)例數/總例數×100%。量表有效回收率為100%。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 兩組患者護理前后疾病相關知識知曉及掌握情況評分的比較

護理前,兩組患者的疾病知識、檢查指導、病情觀察、日常保健評分及總分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者護理后的疾病知識、檢查指導、病情觀察、日常保健評分及總分均高于護理前,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者護理后的疾病知識、檢查指導、病情觀察、日常保健評分及總分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

表1 兩組患者護理前后疾病相關知識知曉及掌握情況評分的比較(分,±s)

2.2 兩組患者住院時間及護理前后視力情況的比較

兩組患者護理前的視力情況比較,差異無統計學意義(P>0.05)。護理后,兩組患者的視力水平均高于護理前,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者護理后的視力水平高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者的住院時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

表2 兩組患者住院時間及護理前后視力情況的比較(±s)

2.3 兩組患者護理前后焦慮和抑郁情況的比較

護理前,兩組患者的SAS、SDS 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者護理后的SAS、SDS評分均低于護理前,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者護理后的SAS、SDS 評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表3)。

表3 兩組患者護理前后焦慮和抑郁情況的比較(分,±s)

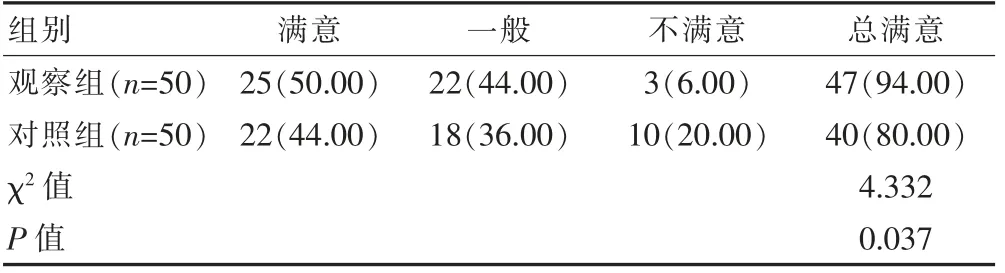

2.4 兩組患者護理總滿意度的比較

觀察組患者的護理總滿意度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表4)。

表4 兩組患者護理總滿意度的比較[n(%)]

3 討論

眼睛是人體比較重要的感官,若眼部發生疾病,對患者日常生活,工作和學習的影響非常大,且可能會引發心理疾病,因此眼科護理干預對患者的康復預后具有重要的意義。臨床上,傳統的眼科護理主要憑借醫護人員工作的經驗對患者進行宣教,同時給予相應的藥物護理。患者獲得知識較為有限,導致護理效果較差,探尋新型護理措施顯得十分必要。

本研究結果顯示,觀察組患者護理后的疾病知識、檢查指導、病情觀察、日常保健及總分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),提示經過BCW 理論輔助健康教育為患者進行護理干預后,患者對疾病相關知識的了解程度及掌握情況更優,同羅丹的研究結果一致。分析原因:觀察組的護理方案將健康教育貫穿于整個治療過程,通過1 對1 健康宣教及專題護理幫助患者充分了解疾病知識,通過BCW 理論為患者提供全方位的教育,使護理干預過程具有更高的目的性和條理性,從而優化整個健康教育的效果。本研究結果顯示,觀察組患者住院時間短于對照組,且觀察組患者護理后的視力水平高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),提示患者的預后康復效果更佳,同胡思樂等的研究結果基本一致。分析原因:患者經過BCW 輔助健康教育進行護理干預后,可明顯提高其自我護理的能力,調動其治療積極性,而護理人員與患者和家屬一起制定護理干預計劃,可以幫助患者和家屬形成目標,為其講解疾病相關知識和注意事項,幫助其養成良好的眼部習慣和生活習慣,因此可以改善其視力情況,減少住院的時間。

同時,本研究結果顯示,兩組患者護理后的SAS及SDS 評分均低于護理前,且觀察組患者護理后的SAS 及SDS 評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),提示經過BCW 理論輔助健康教育進行護理干預后,觀察組患者的心理狀態更好。分析原因:眼睛能感知視覺及光覺,因此眼部疾病與患者生活和工作,及學習息息相關,若患者視力無法盡快恢復,則較易引發其抑郁及焦慮等負面情緒的發生。而觀察組干預方案密切觀察患者心理狀態,幫助患者舒緩心理壓力,使患者以良好心態進行治療,并通過改善其視力情況,最終有效減少其心理壓力。本研究結果還顯示,觀察組患者的護理總滿意度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),原因在于傳統護理干預未將患者作為中心,僅僅對患者進行口頭宣教,未進行有效的溝通交流,導致其滿意度降低,而觀察組護理措施能充分評估患者的情況,重視患者內心的想法,盡量滿足其在治療過程中的合理需求,從而提高護理滿意度。同時,通過向患者1 對1 詳細介紹疾病知識后,可以有效消除其緊張情緒,提高依從性,最終加強醫患關系,使滿意度進一步提高。

綜上所述,BCW 理論輔助健康教育在眼科患者手術室護理過程干預后,可以有效提高患者對眼部疾病的認知和掌握情況,降低住院時間,提高護理滿意度及視力,改善負面情緒,值得推廣。