淺談鋼琴曲《軍民團結一家親》的創作特征及演奏詮釋

劉禹廷

“改編”是我國鋼琴作品常用的創作形式之一,作曲家們通過對聲樂、器樂作品的改編創作,使中國的鋼琴作品更加的豐富,也讓經典的中國音樂作品可以通過鋼琴改編得以傳播。而根據我國經典歌曲改編的鋼琴獨奏曲是中國鋼琴作品中不可或缺的一部分,這類作品的改編既保留了歌曲中的民族韻味,又使鋼琴曲具有了中國化色彩,為我國的民族音樂文化拓寬了傳播發展途徑。這種來源于中國傳統音樂文化、來源于紅色經典歌曲的鋼琴改編作品,蘊含著飽滿的民族精神和時代的歷史記憶。

一、鋼琴曲《軍民團結一家親》的創作特征

(一)我國紅色經典歌曲同鋼琴改編曲的融合與發展

我國紅色經典歌曲,是民族音樂文化的瑰寶,是我國從革命戰爭時期開始至20世紀70年代末涌現出來的諸多響應黨的號召、鼓舞戰斗士氣、展現積極精神、傳播社會歷史發展的正能量與革命事業、建設事業等緊密聯系的歌曲泛稱。這一時期產生并廣泛發展的經典音樂作品,以跳動的音符記錄著中華兒女的民族情、愛國心,其動人心弦的旋律深深地打動著世世代代的中國人的心,同時因其較大的影響力,往往成為器樂改編的對象。包括紅色歌曲鋼琴改編曲在內的“紅色音樂”,在中國的音樂文化發展過程中具有重要的歷史地位。紅色音樂作為中國本土、地方民間音樂與時代背景相結合的產物,經歷了新民主主義革命時期以及社會主義建設時期等不同的歷史階段。在一段時期中,紅色音樂吸引了眾多優秀的作曲家參與其創作、改編,產生了大量內容豐富、題材廣泛、具有鮮明時代主題特征的音樂作品。

在對具有革命思想的紅色歌曲和傳統作品進行改編的過程中,鋼琴家們開始探索如何將具有鮮明本土特色、民族風格特點的中國旋律同西方的音樂技法相結合,進行具有中國氣質的鋼琴作品創作實踐。這類作品的大量產生,使中國鋼琴改編創作達到了一個歷史高峰。這些作品的誕生和推廣,也使我國音樂文化能夠通過鋼琴作品被更好地傳承與發揚。

(二)鋼琴曲《軍民團結一家親》的創作背景

1963年,按照周總理提出的“三化”指示(即“革命化、民族化、群眾化”),中央芭蕾舞團首次將電影《紅色娘子軍》進行了改編嘗試,吳祖強和杜鳴心負責芭蕾舞劇《紅色娘子軍》的音樂創作。為此杜鳴心到海南島搜集了許多當地的舞蹈、民歌、瓊劇等素材。1964年,芭蕾舞劇《紅色娘子軍》在國慶期間正式首演,獲得極大的反響,其中的配樂插曲《軍民團結一家親》具有鮮明的海南黎族音樂風格,旋律優美動聽,曲調朗朗上口,是經典歌曲中的佳作。這首歌曲采用了解放戰爭時期流行于海南革命根據地的黎族民歌《五指山歌》的音樂素材而創作,具有獨特的民族音樂魅力。鋼琴曲《軍民團結一家親》是杜鳴心通過對這部革命舞劇的音樂歌曲進行改編創作而成的,是一首表現了部隊熱情高昂的革命斗志以及軍民情深、團結一心的鋼琴作品。

二、鋼琴曲《軍民團結一家親》的藝術特征

(一)音樂形象

鋼琴曲《軍民團結一家親》具有很強的形象性特征。其原因在于音樂的“母體”來自舞劇,而舞劇的最初藝術靈感來源于電影。因而,電影、舞劇中的人物形象、思想主題都直接呈現出音樂所要塑造的形象內容,使演奏者和聽眾能夠通過對藝術畫面的直觀感受,更為簡單明了的知悉音樂的整體樂思,更利于引發情感共鳴。

這首鋼琴改編曲的音樂旋律主要來自于舞劇第四場黨育英雄、軍民一家的標題性主題歌曲。這是一首具有濃郁抒情氣氛的革命歌曲,通過曲名和歌詞便可清晰的理解其音樂內容,歌曲以“萬泉河水”的抒情旋律和歌詞唱出了軍民魚水之情,音樂的色彩十分明亮,旋律洋溢著明朗、祥和的氣氛,展現出革命根據地軍民團結親如一家的景象和革命樂觀主義精神。在舞劇中這段所描繪的是洪常青給娘子軍連的戰士們在萬泉河水邊的紅軍宿營地上政治課的景象。天氣陽光明媚,鄉親們滿心歡喜的給紅軍們采荔枝,編斗笠,表達對他們的慰問。這溫馨歡樂的景象彰顯了“軍民團結一家親”的音樂主旨,使其對軍、民情感的塑造,成為表現的核心之一。

在進行鋼琴曲改編的創作中,為了使鋼琴非語義性的旋律語言具有更為明確的指向性、標題性特征,作曲家運用節奏、調式調性、旋律等多種作曲技法,塑造音樂作品中萬泉河水和環境氛圍的物化形象與團結抗敵、情深義重的軍民情感和革命精神。外在的創作技法與內在的情感內涵相結合,賦予了樂曲生動鮮明的音樂形象。

(二)藝術特點

鋼琴曲《軍民團結一家親》的旋律動機提煉自歌曲《萬泉河水》的音樂曲調,在音樂語言上具有鮮明的海南黎族音樂風格。改編成鋼琴曲后,樂曲采用中國五聲調式,運用原有線性的旋律動機,充分發揮了民族音樂的魅力,極大豐富了鋼琴作品的中國化特征。

歌曲中明確的語義性和指向性特點,使其旋律優美、規模短小。但歌詞所傳達的形象與情感,則需要以鋼琴技法來展現。從作曲技法來看,在保持歌曲的調式旋律的基礎上,作曲家運用鋼琴所具有的多聲部的樂器特征,把西方寫作技法融入其中,通過采用織體變化、旋律擴展、聲部疊加等作曲方式對主題旋律進行了加工創作,不但體現了鋼琴這件樂器的和聲性色彩和立體性思維特點,也使這段線性的民族旋律有了多聲部的立體音效,突破了單聲部旋律難以達到的對多層次形象的塑造,使得音樂更富有立體感和動態感。從音樂表現來看,樂曲中的裝飾音與流動的琶音分解和弦,這些強有力的音樂襯托及色彩性的和聲,不僅描繪出舞劇中軍民生活、革命的場景,還將不同的人物形象通過鋼琴各聲部的音色特點進行立體性的刻畫,呈現出多樣性形象特征。從題材內容來看,這類以經典歌曲改編的鋼琴作品,既豐富了我國鋼琴作品的創作形式,又承載了中華民族的革命精神與愛國情懷,并以鋼琴語言紀錄了中國的音樂文化精神。

三、鋼琴曲《軍民團結一家親》的演奏詮釋

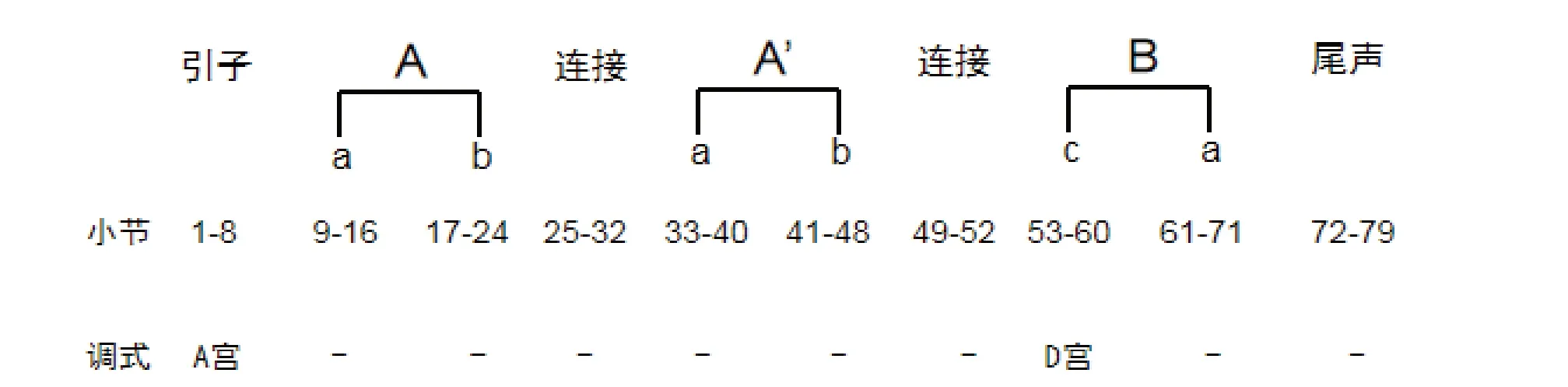

此曲是再現單二部曲式,主調為A宮調式。

曲式結構:

(一)物化形象與音樂意境的演奏詮釋

物化形象的表現,對于襯托主體形象具有非常重要的作用和意義。在全曲的不同段落,作曲家通過對裝飾音和伴奏織體等音樂材料在各個聲部的穿插運用,使萬泉河水的物化形象與祥和明媚的音樂意境在靈動流暢的旋律中得以呈現,并貫穿全曲始終。

樂曲引子部分,華彩性的琶音、輕盈的顫音、橫跨三個八度的旋律線條,伴隨著自由而不散漫的速度節奏,引人聯想到流動的萬泉河水和波光粼粼的水面。通過對鋼琴高音區的選擇,清脆、明亮的音色仿若中國傳統木管樂器笛子吹奏的音響效果,營造出鳥語花香的海南島景象,整段音樂充滿安詳寧靜的氣息。這部分的演奏需要控制力度和速度,不能演奏的過快或過慢,需要根據內在情感、情緒的發展而慢慢展開,并且要準確的運用切分踏板,來延長聲音的“壽命”,使整體旋律在和聲效果上得以潤色。

A段中(譜例1)右手高聲部的短倚音和裝飾性波音和弦仿佛水波的漣漪,與主旋律如影隨行,左手低音部持續的主音配以中聲部的切分節奏如蕩漾的河水,此處以物化形象的音型織體烘托了音樂的整體意境氛圍。

譜例1

在演奏中,為呈現河水清靈、萬物斑斕的聽覺感受,在裝飾音和琶音和弦的演奏上,手指的下鍵要準確而靈敏,松弛的臂部、掌部肌肉能夠使掌關節保證均勻自如地發力,再以積極的手指帶動掌關節靈活松弛的貼鍵演奏,音色便會柔美而細膩。

在25-32小節的連接部,聲部由四聲部縮減至三聲部,高聲部與中聲部相織構成了八度旋律線條,并以十六分音符節奏型同低聲部跑動的琶音分解和弦相配合,三個聲部豐富的音色層次,在音響效果上似川流不息的河水,將音樂引入A’段。此處要注意清晰準確的定位音樂旋律線條,合理分配手指在不同聲部中的演奏力度。

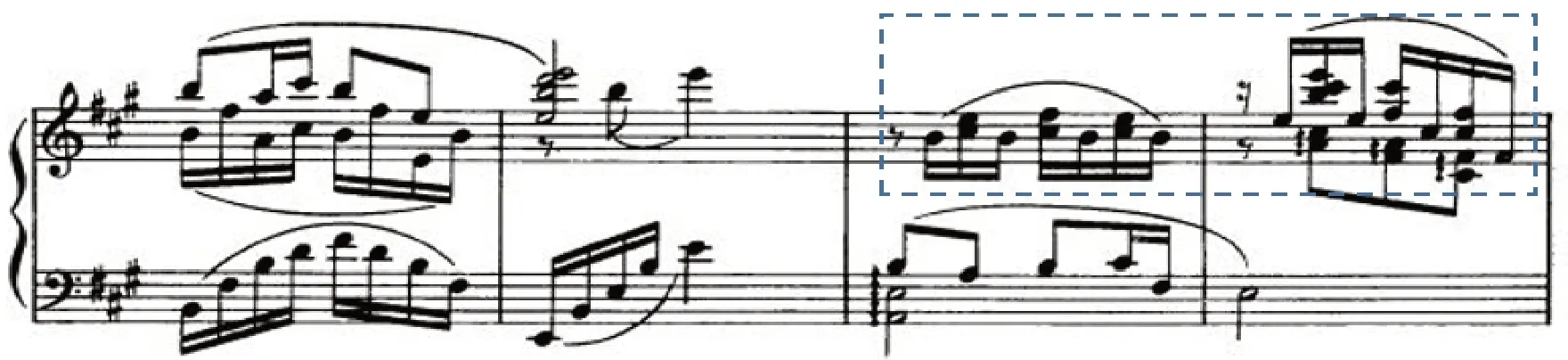

A’段(譜例2)右手半分解和弦及裝飾性的琶音和弦的結合運用,以清脆柔美的音色,描繪出碧波蕩漾的水面。

譜例2

B段是樂曲的高潮部分,通過民族調式中的旋宮手法,A宮調式中的清角D音變為了宮音,音樂的調式轉為了D宮。在音型織體上,左手六連音琶音伴奏以音值上的緊湊感和長線條的音樂張力,展現了奔騰雀躍的萬泉河水形象,推動著音樂情緒的發展。在演奏以上持續跑動的琶音分解和弦伴奏時,需要跟據多次織體變化進行力度控制和踏板控制。對需急速彈奏的一連串音符要做到心中有譜,更要適度縮小指尖與琴鍵的距離,并將整體手位放在靠近黑鍵的位置,這樣有利于手指輕易的在黑鍵、白鍵上進行前后移動,減少了手部的多余動作,這樣才能使手指在張開的手掌下精確快速的下鍵并機敏靈活的轉換手位,從而演奏出河水的流動感。

(二)人物形象與情感內涵的演奏詮釋

主題旋律從多聲部間的交替演奏到柱式和弦的奏響,營造了混聲合唱的音響效果。在對人物形象的塑造中,為了體現軍民團結中的“民”是海南島當地的黎族人民,作曲家專門運用了黎族民歌中最為常見的徵調式,這對于塑造黎族人民的人物形象具有重要意義。

樂曲A段(9-24小節),“萬泉河水”的主題旋律由右手高聲部抒情如歌的奏出,如婉約柔美的女聲歌唱。在A’段a樂句(33—40小節)主旋律轉至左手中聲部,音色如男聲深情渾厚的演唱。b樂句(譜例3)中,主旋律宛若男女聲對唱般,旋律線條通過在高聲部與中聲部之間的來回轉換,使聽覺更具群體化的立體感,展現出多樣性形象特征。

譜例3

以上音樂主題的出現,通過幾次聲部與伴奏織體的變化,從音色、力度的各個層次表達出了音樂情緒的起伏發展。在演奏上,左右手的旋律要平穩交替,精確細致的對各音區的主題旋律進行演奏處理,并以貼鍵的觸鍵方式,做到歌唱性、情感性的音樂表達。在A’段與B段的連接部分,和聲聲部由三聲部減為兩個聲部,前三小節上下兩聲部從下至上同向推動進行,到第四小節變為反向進行,這種既漸慢又把音樂性拉寬的演奏手法配以力度的逐步漸強,完美的將音樂引入了高潮。

B段是樂曲的高潮部分,從A宮轉到了D宮調式。此段由c樂句(中句)和a’樂句(再現句)構成。c樂句(53小節—60小節)右手莊嚴、洪亮的八度柱式和弦伴隨著音樂力度的增強,以豐滿立體的和聲效果,塑造出齊聲合唱的群體性人物形象。左手回旋的六連音琶音伴奏與旋律聲部相互交融、合并匯聚,跨越三個八度上下齊奏的六連音華彩性音樂織體,使音樂表現力與藝術感染力陡然增強,迸發出寬廣豪邁的音樂氣概。對群體性人物形象的塑造,展現了軍民其樂融融、團結一致,深厚的民族情感。

a’樂句(61小節—71小節)是再現句,主題旋律在此回歸,但又跟前兩次單音旋律的音樂表現有所不同。右手八度柱式和弦的力度釋放、中聲部音樂層次的填充和左手六連音的琶音跑動,以寬廣厚重的音響效果使音樂情感抒發的更加深切動人,展現出熱情高昂的革命士氣和堅定不移的軍民情誼。在實際的演奏中,要注重通過對音色與力度的變化處理,呈現音樂情感的迸發與升華。在69小節,左右手齊奏以相同的節奏與和聲把音樂帶入到尾聲。最后,四聲部齊頭并進,在一連串以單音旋律線條對結束句動機的重復推動后,終止于D宮調穩重的主和弦,音樂在抒情而深沉的音響效果中收尾結束。

全曲通過對力度、節奏的變化發展及旋律織體的層層渲染,展現出在黨的領導下,人民熾熱的革命情懷和眾志成城的團結精神。

結 語

鋼琴曲《軍民團結一家親》融匯了我國經典歌曲的音樂精華和鋼琴改編曲的創作方式,用鋼琴語言記錄和歌頌了中華民族萬眾一心的團結精神和英勇頑強的革命精神。這不僅豐富了中國鋼琴作品的創作形式,也使我國的音樂文化以多種藝術形式得以弘揚和銘記。通過對這首鋼琴曲的演奏與研究,既能真切體會到中國民族音樂的獨特韻味,又能深刻領略到鋼琴賦予民族音樂的嶄新魅力。作品中所蘊含的音樂文化精神,是革命熱情與愛國情懷的表達,也是民族精神與理想信念的凝聚。■