基于景觀破碎化指數的西雙版納生態安全格局構建與優化

沈 潤,史正濤,何光熊,2,林燕華,徐 瑞

(1. 云南師范大學地理學部低緯高原環境變化云南省高校重點實驗室,昆明 650500;2. 云南省農業科學院熱區生態農業研究所,云南元謀 651300)

熱帶森林是生物多樣性最豐富的陸地生態系統(漆良華等,2014),在生物物種保護等方面具有重要作用(Laurance et al.,2009)。當前熱帶森林面積迅速減少,生物棲息地遭到破壞,生物多樣性保護面臨嚴峻挑戰(Cook,2002),成為全球關注的重要生態問題。如何協調開發和保護之間的關系,識別出關鍵的生物棲息地以進行保護,明確生態安全格局的核心環節和合理規劃生態空間布局,對區域生態文明建設具有重要意義(孫鴻烈等,2012;王媛等,2019)。

生態安全格局是基于景觀的格局與過程相互作用,識別生物所需要的保護空間格局(MacArthur et al.,1987)。自俞孔堅(1999)提出基于源地、廊道、緩沖區的生物保護格局基本思路以來,現已發展完善為以“提取源地—構建阻力面—識別廊道”為核心的生態安全格局基本框架(何玲等,2016)。其中,生態源地提取和阻力面校正成為生態安全格局構建需要解決的重要問題。對于生態源地的選取,直接選取面積較大的水體區域、林地斑塊或空間連續的大型斑塊的方法較為常見(朱敏等,2018),但缺點是偏重于生態斑塊本體的性質而忽略了生態源地與區域生態環境的聯系。因此,基于生態系統服務(陳昕等,2017)以及生態敏感性(湯峰等,2020)等多項指標構建綜合指數并通過熱點分析法確定生態源地(何娟等,2020)的方法得到廣泛的應用,該方法綜合考慮了斑塊的屬性及其相互關系,多項指標的綜合運用使得計算結果更加科學。在阻力面的構建和修正上,現通過對不同的土地利用類型進行人為賦值構建基礎阻力面,難以很好地體現生態阻力面的空間異質性(杜悅悅等,2017)。由于不同研究區阻力面修正方法的普適性較低,靈活性較強,為了考慮自然因素或人為因素對于阻力值的影響,則通過景觀連接度指數(楊彥昆等,2020)、夜間燈光數據(黃蒼平等,2018)和濕潤度指數(彭建等,2018a)等方法對景觀阻力面進行修正。

西雙版納是中國生物多樣性功能保護區和重點生態功能區,同時也是云南省生態空間格局“三屏兩帶”的重要組成部分(Liu et al.,2020)。但由于人類活動無序的擴張和熱帶雨林斑塊快速消失,生物多樣性受到威脅(魏莉莉等,2018;孫玉梅等,2020),迫切需要構建與優化區域生態安全格局,以促進區域可持續發展。因此,本文基于生態系統服務和生態敏感性,采用熱點分析法提取生態源地,構建景觀破碎化綜合指數修正地物賦值的阻力系數,識別出生態廊道和生態節點,構建和優化西雙版納的生態安全格局,以期為西雙版納的生態保護和生態空間規劃提供科學依據。

1 研究區概況與數據來源

1.1 研究區概況

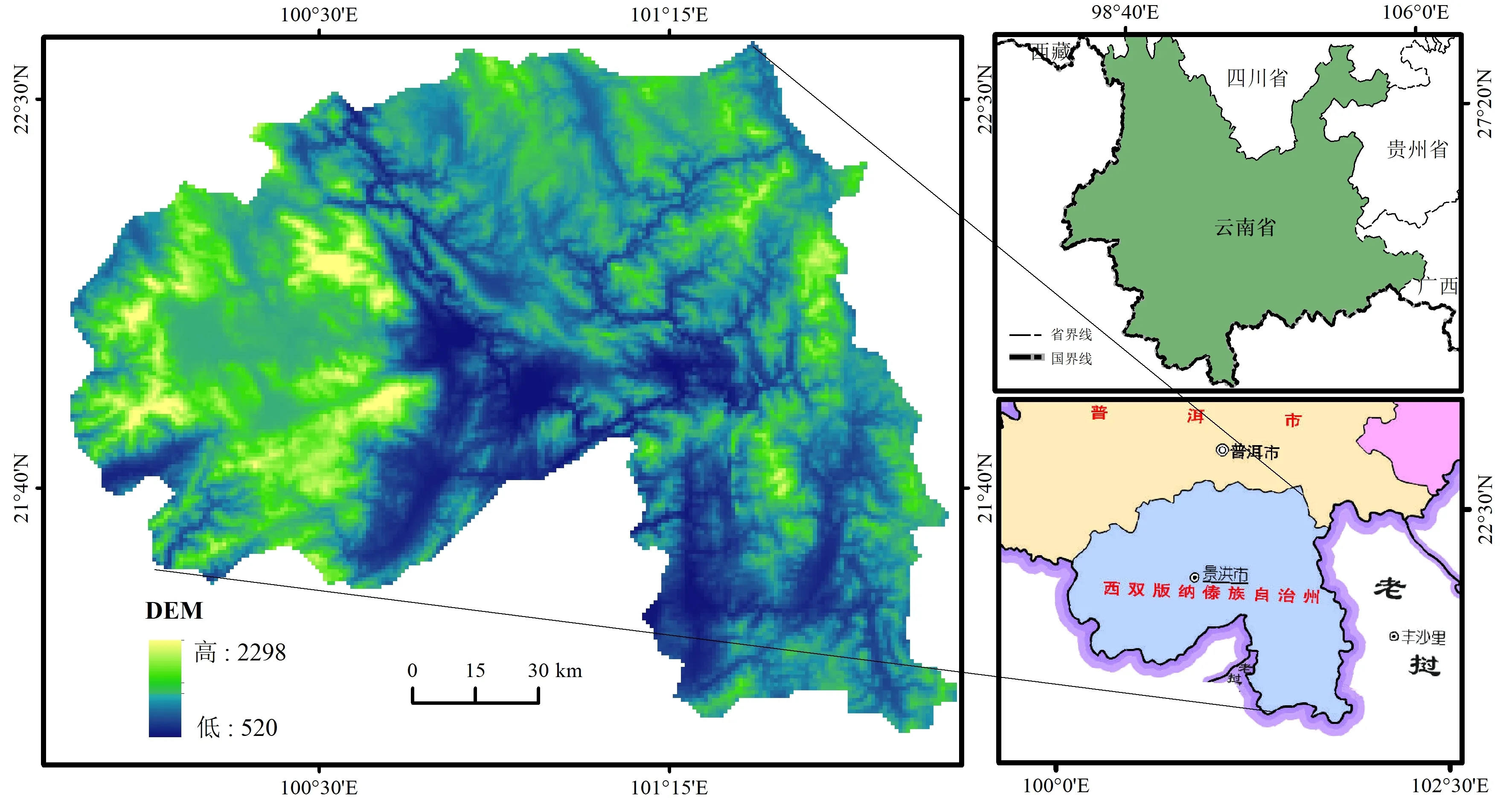

西雙版納傣族自治州位于中國西南邊陲,范圍在21°10′—22°40′N、99°55′—105°50′E,由景洪市、勐臘縣、勐海縣3個行政單元組成,總面積為19 124.5 km2(圖1)。西雙版納州東西橫跨長度為190 km,南北縱跨長度為160 km,國境邊界線共長966.3 km(王宇等,2006)。其東北部、北部和西北部分別與江城縣、普洱市思茅區、瀾滄縣相連,西南部與緬甸、南部與老撾一線之隔,西部與印度洋海域的空間距離約600 km,東南部與中國的北部灣海域空間距離超過400 km。西雙版納是中國熱帶雨林生物多樣性保護區、熱帶雨林分布區和水土保持功能區,可提供大量的生態系統服務,在西南地區乃至全國的生態地位都十分重要(Huang et al.,2020)。

圖1 西雙版納傣族自治州區位Fig.1 Location of Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture

1.2 數據來源

主要數據來源包括:1)2019年Landsat-8遙感數據,根據土地利用現狀分類標準(GB-T 21010—2007)(國家質量監督檢驗檢疫總局,2007),利用RF 分類器,將研究區的景觀類型分為自然林、耕地、橡膠林、水體和建筑用地5類,總體分類精度為85.95%,Kappa 系數為0.81,滿足研究需要;2)DEM 數據,來源于GDEM①https://earthdata.nasa.gov/,地理坐標系為WGS-1984,空間分辨率30 m;3)氣象數據,來源于中國氣象數據共享網②http://data.cma.cn/,包括西雙版納及周圍站點的氣溫和降水量數據,用于產水模塊中潛在蒸散量和降雨量的插值計算;4)土壤數據,來源于世界土壤數據庫中西雙版納土壤數據集③http://www.iiasa.ac.at/Research/LUC/External-World-soil-database;5)自然保護區數據,來源于自然保護區標本資源共享平臺④https://www.protectedplanet.net/en;6)基礎地理數據,包括主要道路、河流等數據集,來源于基礎地理數據共享平臺⑤https://www.openstreetmap.org/;7)夜間燈光數據,采用NPP-VIIRS 數據,來源于NOAA 數據中心⑥http://www.ngdc.noaa.gov/,該平臺上可以獲取到空間分辨率為1 km的夜間燈光影像數據,用于基礎阻力面校正對比;8)NDVI數據,通過在GEE 平臺下載得到2019 年西雙版納地區Landsat 數據空間分辨率30 m 的年平均NDVI 指數,用于生態敏感性評價。為了方便模型的像元疊加運算,同時考慮各柵格像元的圖層匹配程度,將數據的空間分辨率統一調整為30 m×30 m,地理坐標統一為WGS_1984,投影方式為WGS_1984_UTM_Zone_47N。

2 研究方法

2.1 生態源地選取

生態源地是指能夠提供較多生態功能的斑塊,在維持生態系統結構和提供生物棲息地方面發揮著重要作用(梁發超等,2018)。通過熱點分析分別選取熱點值為10%以上的熱點區域作為生態服務和生態敏感性的源地備選區域,并將二者提取出的熱點區域取并集作為綜合熱點生態源地。在此基礎上,考慮生物物種的活動范圍,綠孔雀、印度野牛等瀕危動物棲息地的保護可以依托于亞洲象棲息地的保護,亞洲象活動空間為50~500 km2(陳穎等,2019),提取面積>50 km2的棲息地作為重要生態源地。

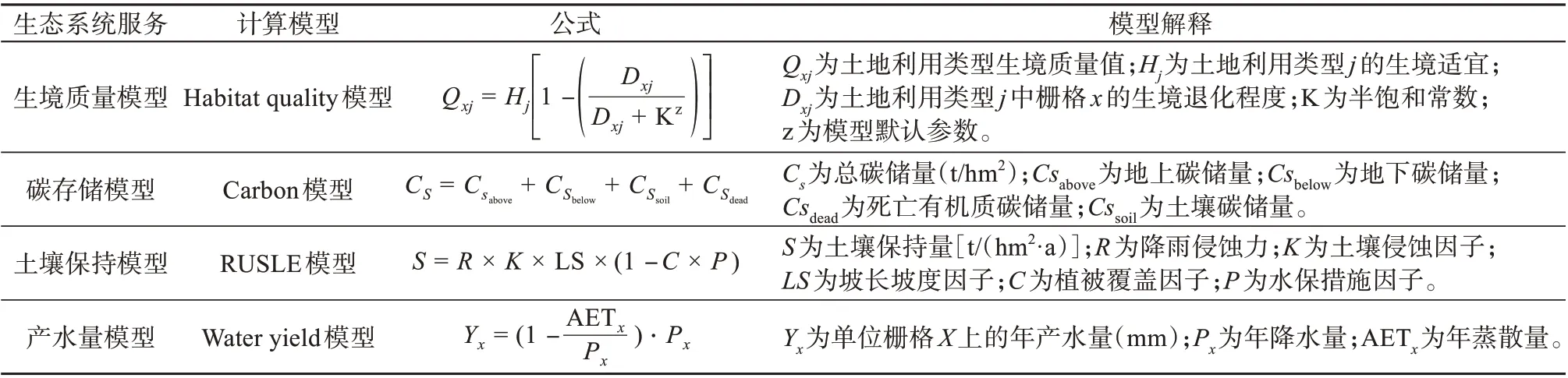

2.1.1 生態系統服務 生態系統服務是指人類可以從生態系統環境空間中獲取得到的生態服務產品(傅伯杰等,2009)。選取生境質量、碳存儲、土壤保持和產水量4 項指標(表1),采用InVEST 模型對指標進行計算,具體參數設置參考自文獻(Fang,2020),并通過圖層疊加的方法得到綜合生態系統服務。

表1 生態系統服務計算模型及公式Table 1 Calculating model and formula of ecosystem services

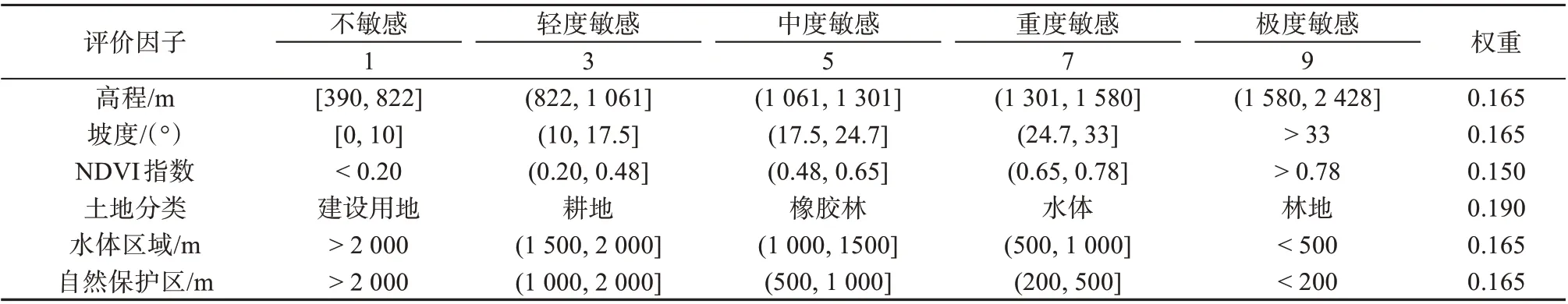

2.1.2 生態敏感性 生態敏感性是指生態系統在受到自然災害和人類生產生活干擾與破壞后,容易誘發生態環境問題的程度。生態敏感性計算采用多因子疊加分析法(朱東國等,2015)。考慮數據的綜合性、代表性和適用性,并結合西雙版納地區的生態本底條件,選取高程、坡度、NDVI 指數、土地分類、水體區域、自然保護區6個因子作為生態敏感性的評價指標(表2)。參考已有研究(李益敏等,2017,2018;張玥等,2020),將單因子的敏感性劃分為極度、重度、中度、輕度和不敏感,并分別賦值為9、7、5、3、1。

表2 生態敏感性評價體系Table 2 Ecological sensitivity evolution system

2.2 生態阻力面

生態阻力是生態源地之間進行物質交換、能量傳輸或者生物遷徙等生態過程所受到的阻礙,阻力值受到自然條件和人類活動的共同影響(李青圃等,2019)。以土地覆被類型設立基礎阻力系數,采用相對的阻力值的方法,將值設定為1~9,1表示不會受到景觀阻力值的影響,9 表示受到阻力值影響最大(黃鑫等,2019)。隨著人地矛盾的不斷加劇和城市化快速發展,人類活動對景觀斑塊的改造作用越來越明顯,人類活動迅速改變著景觀的結構和組成,而景觀破碎化綜合指數可在一定程度上反映人類活動對區域的干擾作用。因此,本文采用景觀破碎化綜合指數對基礎阻力值進行校正。從破碎化的空間密度層次中選取斑塊密度(PD)、景觀破碎度指數(CI);復雜性與優勢性中選取景觀形狀指數(LSI)、最大斑塊指數(LPI);聚散性中選取聚集度指數(AI)、分離度指數(DIVISION);景觀多樣性選取景觀多樣性指數(SHDI)、景觀均勻度指數(SHEI),共8 個景觀破碎化指數。基于Pearson相關性分析法得到8個指數的兩兩相關性均為0.8 以上,可用于破碎化綜合指數的構建。具體計算公式(楊彥昆,2020)為:

2.3 生態廊道判別

生態廊道是不同源地斑塊之間生態流交換的阻力值較小路徑通道,對于生態物質的流動具有重要作用(李航鶴等,2020)。生態廊道可分為關鍵廊道和潛在廊道,關鍵廊道為源地斑塊間在阻力面中所形成的最小成本路徑,潛在廊道是指源地斑塊間在阻力面上可能生成的最小成本路徑(倪慶琳等,2019)。采用Linkage Mapper 工具(Mcrae et al.,2012)計算從源地到目標源地之間的景觀生態廊道。

2017年四川省高職單招數學試卷充分滲透了優秀傳統文化,體現了立德樹人的要求.試題在應用創新,能力考查方面進行了積極有效的探索,突出對實踐能力的考查,對中學數學教學有著較好的引導作用.

2.4 生態節點

生態節點是連接不同源地斑塊之間生態功能最為薄弱的地方,是生態流通過的脆弱地帶,對生態能量流動具有重要作用(彭建等,2018b),可分為戰略節點、斷裂節點和暫歇節點(張玥等,2020)。戰略節點可分為資源戰略點和生態戰略點。其中,資源戰略點為生態環境脆弱性較大的大型生態斑塊的幾何中心點;生態戰略點通常指生物物種移動過程中需要克服生態廊道上的最大阻力值節點,一般提取景觀阻力面上的最強阻力通道與生態廊道的交點為生態戰略點。生態斷裂點為生態廊道需要穿越的受到人類干擾的區域,與之形成的交點,可以將生態廊道和主要交通干道、人類居住點的交點作為生態斷裂點。生態暫歇點是指生態廊道之間相互連接的交點,作為生物物種進行中轉、暫歇的交點,起“腳踏石”作用。

3 結果分析

3.1 單一生態系統服務

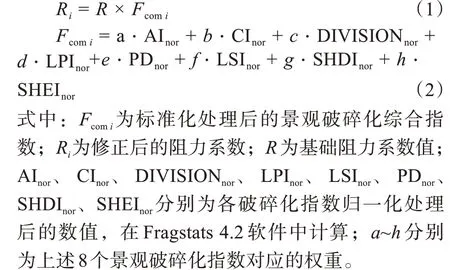

西雙版納地區生態功能較為完善,對于區域的氣候調節、水源涵養以及提升生態保護功能,乃至保障云南省的生態安全都具有不可替代的作用。本文采用自然間斷法將生境質量、碳存儲、土壤保持和產水量分為低、較低、中、較高、高5 個等級(圖2)。

圖2 西雙版納各生態要素空間分布(a.生境質量;b.碳存儲;c.土壤保持;d.產水量;e.生態系統服務;f.生態敏感性)Fig.2 Spatial distribution of single ecological elements of Xishuangbanna(a.habitat quality;b.carbon storage;c.soil conservation;d.water production;e.ecosystem services;f.ecological sensitivity)

生境質量方面,西雙版納地區的生境質量平均指數為0.87,總體上屬于較高生境質量水平,其中高生境質量占比最大(56.74%);空間上主要分布在景洪市北部大部分地區、勐海縣西南部以及勐臘縣北部、中部和東南部地區。碳存儲方面,西雙版納大部分地區以高等級生態碳存儲為主,高等級碳存儲面積占研究區面積的84.43%,豐富的森林資源是庫區重要的碳匯和氧源。土壤保持方面,除了自然保護區地界內,研究區大部分地區土壤保持量較低,主要分布在勐海縣中部、景洪市中部壩區至勐龍鎮壩區、勐臘縣縣城中部和南部地區,這部分地區受人類活動影響較大,大量的種植活動破壞了熱帶雨林,導致水土保持能力減弱。產水量方面,西雙版納地區產水量為105.42~1 289.22 mm,由于林地土壤的下滲能力強且所需要的生長水量較多,地表徑流減少,表層產水量較少,因而其水源涵養的能力較強。生態系統服務方面,生態系統服務均值為2.12,最高值為3.53,最低值為0.83;高值區域在林地和自然保護區內,低值區域位于城鎮所在區。生態敏感性方面,西雙版納地區平均生態敏感性指數為4.84,高值區分布在森林覆蓋度較高的熱帶雨林山區,低值區主要位于地形平坦開闊、人為活動影響比較大的壩區城鎮以及瀾滄江兩岸河谷地帶。

3.2 重要生態源地識別

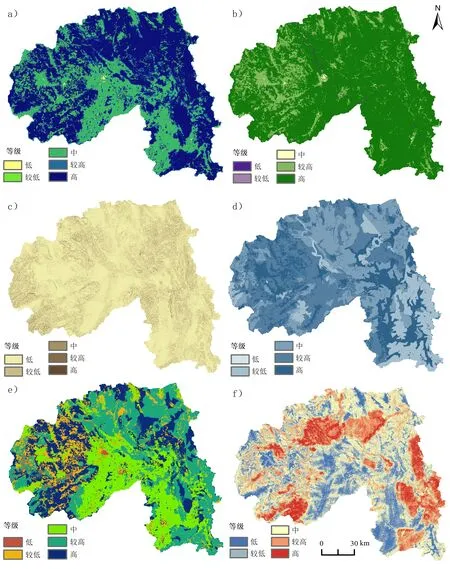

基于熱點分析法提取的生態系統服務熱點源地面積為7 267.64 km2,占區域面積的38.02%(圖3-a);生態敏感性熱點源地面積為5 021.95 km2,占區域面積的26.27%(圖3-b)。綜合2個熱點源地并集的面積為8 511.28 km2,占區域面積的44.52%。提取并集面積>50 km2的斑塊,得到西雙版納地區最終生態源地20 個,面積為7 709.56 km2,占區域面積的40.33%。將自然保護區與生態源地疊加進行重合性檢驗,得到的生態源地范圍與8個自然保護區的重合面積為3 458.73 km2;自然保護區總面積為3 846.24 km2,重合度較高,為89.92%,表明通過生態系統服務和生態敏感性選取的生態源地較為合理。從空間分布上看(圖3-c),生態源地分布于自然保護區邊界范圍內,主要集中在景洪市中北部勐養鎮和勐臘縣中東部、南部地區的自然保護區,勐海縣北部、東南部地區的自然保護區空間分布則較為孤立。

圖3 西雙版納綜合生態源地識別(a.生態系統服務熱點區;b.生態敏感性熱點區;c.重要生態源地提取)Fig.3 Identification comprehensive ecological source and extract impotent ecological source of Xishuangbanna(a.ecosystem service hotspots;b.ecologically sensitive hotspots;c.extract from important ecological sources)

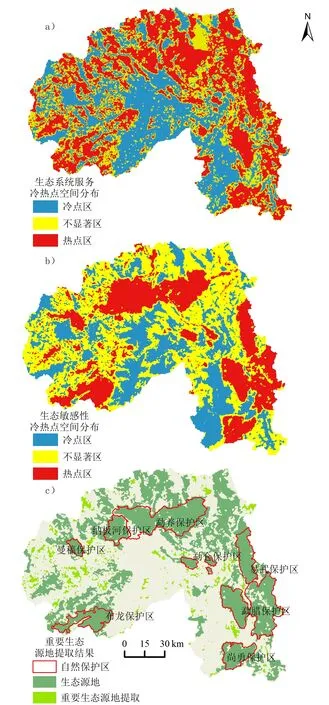

3.3 生態阻力面校正

與夜間燈光數據校正的阻力面(圖4-a)相比,基于景觀破碎化綜合指數校正的阻力值計算結果(圖4-b),可以清晰地看出景觀阻力面的空間異質性較為顯著,阻力的高低值分布大體上呈現從南向北遞減的趨勢。除了受到人類活動影響較大的城市建成區出現高值外,耕地農業區域和橡膠林種植區域受人類種植活動影響也大,景觀破碎化程度高,生態阻力大,阻力值變化的空間異質性也較為客觀全面,能夠較好地反映人類活動對景觀生態斑塊的影響作用,從側面反映人類活動對區域的干擾作用。而夜間燈光數據空間分辨率較低且無法較好地反映人類活動對于地表空間的干擾狀況,其構建的景觀阻力面在該區域整體效果較差。

圖4 西雙版納景觀阻力面結果對比(a.夜間燈光阻力面;b.景觀破碎化阻力面;c.基礎阻力面)Fig.4 Comparison of landscape resistance surface results of Xishuangbanna(a.night light resistance surface;b.Landscape fragmentation resistance surface;c.base resistance surface)

3.4 生態廊道的判別

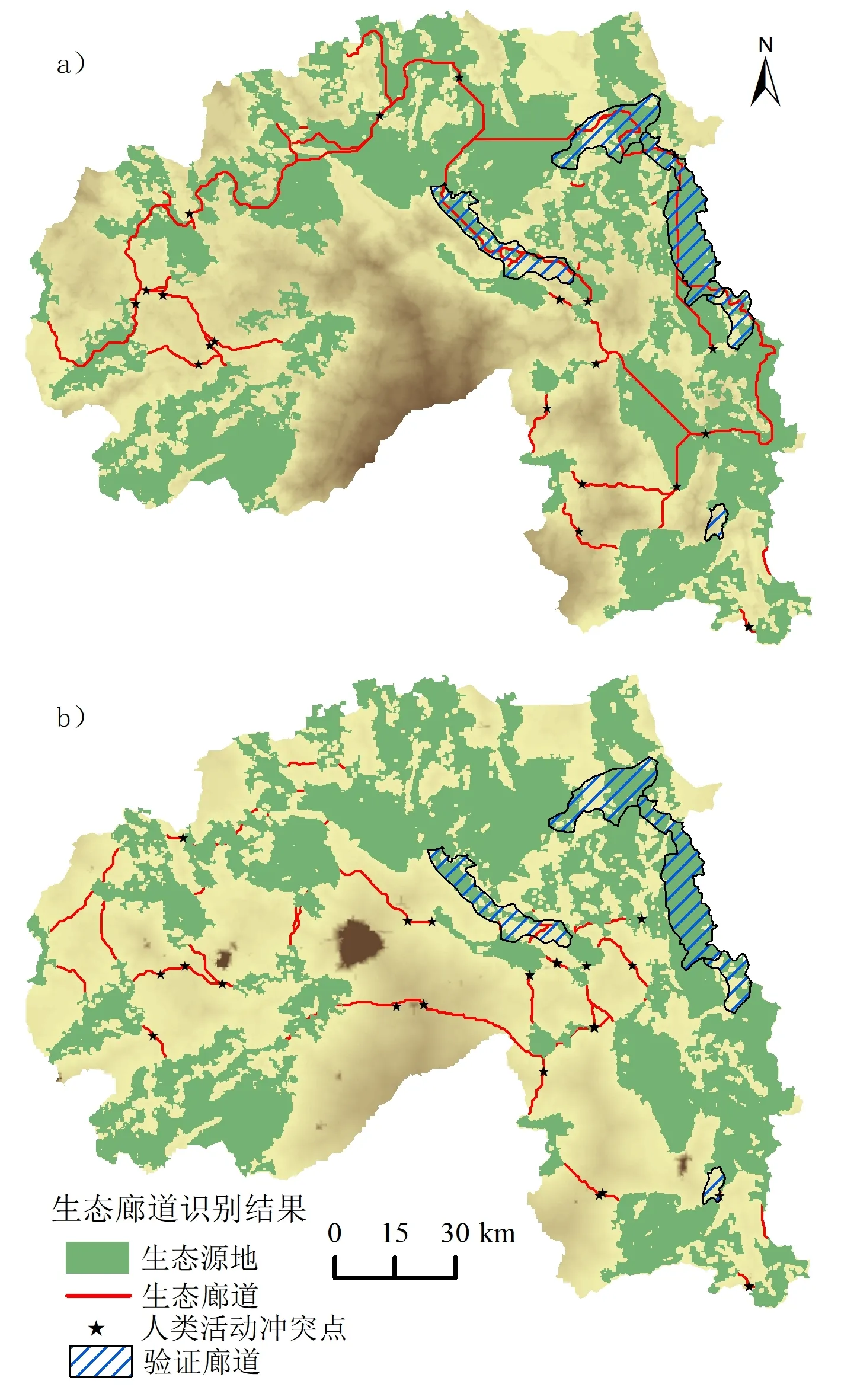

為進一步探究基于景觀破碎化綜合指數校正阻力面在本區域的適用性,比較分析基于景觀破碎化綜合指數和夜間燈光數據校正識別的生態廊道(圖5)。

圖5 基于景觀破碎化(a)與夜間燈光數據(b)的生態廊道分布Fig.5 Distribution of ecological corridors based on landscape fragmentation and night light data(a.landscape fragmentation;b.night light data)

2)從2種阻力校正模型中生態廊道與人類活動的沖突點(模擬生態廊道與道路、建設用地的交點)看(見圖5),基于夜間燈光數據校正的阻力面識別出的生態廊道與建設用地的沖突點有10個,與道路的交叉沖突點有31個;而基于景觀破碎化指數校正的阻力面識別出的生態廊道與建設用地的沖突點有2個,與道路交叉沖突點有21個。由于夜間燈光數據在燈光強度低的區域無法全面地反映出人類活動的強度,進而導致阻力面校正產生誤差,故在識別沖突點上數量多于景觀破碎化指數的識別結果。

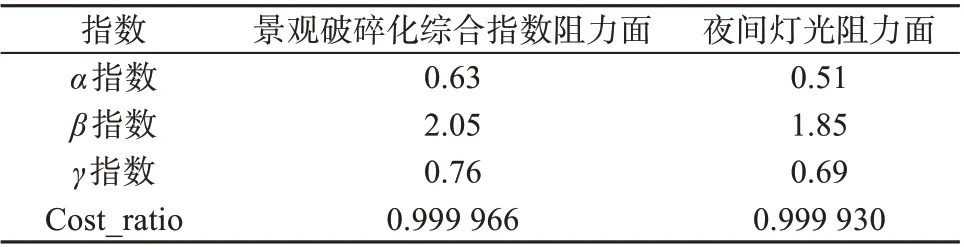

3)從網絡結構連接度看(表3),2種阻力面的生態網絡結構在空間中都形成較為完整的閉合結構。相較于基于夜間燈光數據校正的阻力面,基于景觀破碎化綜合指數校正的阻力面的空間結構閉合度較高,α指數提高了0.12,表明區域范圍內生態廊道連通度較高,物種遷移更順暢;β指數提高了0.20,表明網絡復雜程度更高,且2種方法校正的β指數值均>1,表明其網絡結構均為網狀結構;γ指數提高了0.07,表明節點連接度也相應提高;2 種指數校正的阻力面形成的廊道網絡連接度有效性程度(Cost_ratio)均>0.99,可見廊道有效性較高。

表3 2種校正模型下生態網絡結構指數Table 3 Ecological network structure index under two correction models

4)從與已有生態廊道結果的對比看,將Yin等(2019)基于亞洲象、綠孔雀2種生物物種的實測數據識別出的西雙版納生態廊道作為參考,與本文結果進行對比驗證(見圖5)。結果顯示,基于景觀破碎化指數構建的生態廊道與實測物種分布模擬的生態廊道重合度較高,重合廊道的總里程為165.18 km,重合度為86.11%;而基于夜間燈光數據構建的生態廊道的重合廊道總里程為17.60 km,重合度為10.22%。

綜上,基于景觀破碎化綜合指數校正的生態阻力面得到的效果優于夜間燈光數據,更適用于夜間燈光數據較弱的區域。

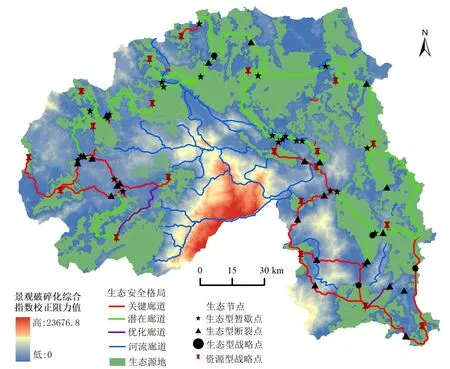

3.5 生態節點

西雙版納地區識別出的生態節點共75 個(圖6)。其中,資源型戰略點有20個,位于大型生態斑塊的中心位置,是生態源地的核心保護區地帶;生態戰略點有4個,位于大型生態源地斑塊的外圍交接處,是生態流和生物遷徙過程中較難通過的地區,可通過采取建設生態源地綠帶的方式,增強生態源地的連通性以保護戰略點;生態暫歇點有27個,主要位于林地中間位置或者人類活動較為頻繁的農業種植區域,這部分區域屬于生態薄弱區,可適當增加“腳踏石”小斑塊形成小型生態源地,幫助物種進行短暫的停留;生態斷裂點有24個,主要分布在2個生態源地的中間位置。由于部分道路基礎設施的建設切斷了原有的大型生態斑塊,在很大程度上會干擾到生態廊道上生態流的順暢程度,可采用修建野生動物橋梁、地下通道、橋下涵洞等工程手段建立野生動物通道,保持生態廊道的連通性。

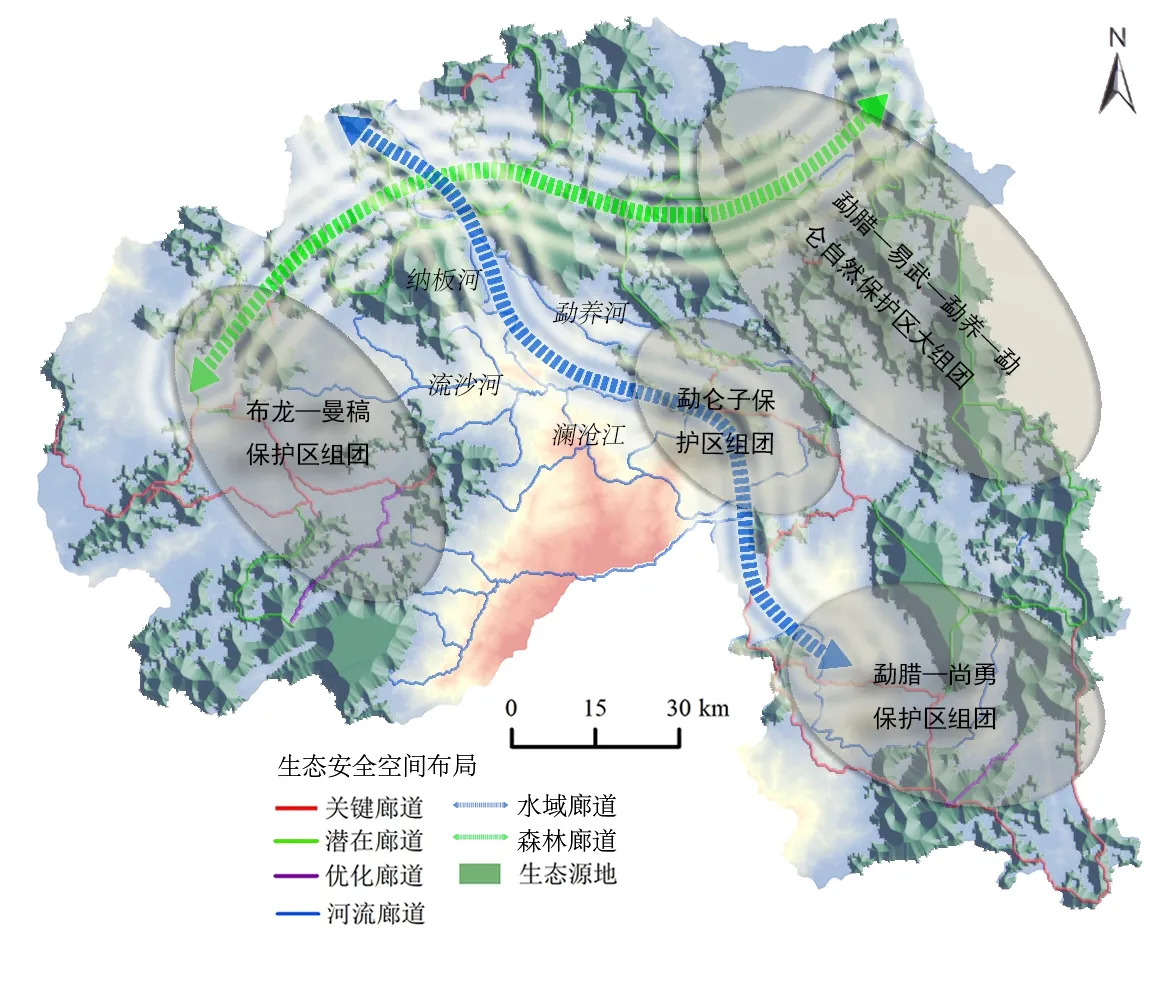

3.6 生態空間布局的優化:“一帶一廊四組團”空間結構

基于西雙版納地區本底的自然生態狀況與現有的生態安全格局,在生態阻力面的基礎上,本文將還未連接在一起的相鄰生態源地作為新的源地,提取阻力面上的全部最低阻力路徑,剔除已構建的生態廊道,得到2條優化生態廊道(見圖6),并構建出“一帶一廊四組團”的空間結構布局(圖7)。其中,一帶是指以瀾滄江為主心軸,加上河流兩側的流沙河、納板河、勐養河等支流綜合構成的22條生態河流廊道帶;該帶的河流廊道主要發揮著生態水文連通性(輸沙、泄洪)以及水生生物遷移通道的作用,需要在河流兩側建立綠色林地緩沖帶,加強對河流生態的保護,提高河流的生態水文效應。一廊道是指從勐養自然保護區的生態源地中心點開始,沿保護區內部貫穿瀾滄江,至納板河自然保護區并連接至曼稿自然保護區為一線,大致形成一條連接3個國家自然保護區的主心廊道結構;該生態廊道穿越天然林內部,以森林廊道為主,現存的廊道較多,需要對保護區內部進行保護。四組團以現有自然保護區為基礎,劃分為布龍—曼稿自然保護區組團、勐侖3個子保護區組團、勐臘—易武—勐養—勐侖自然保護區大組團、勐臘—尚勇自然保護區組團。這部分區域受到自然保護區政策的影響,內部生態源地破碎化不顯著,是大量生物物種的首選棲息地;但保護區外部雨林斑塊受到開發干擾后破碎化嚴重,大面積的天然林被破壞,導致自然保護區孤島化效應顯著,可依托區域內島嶼化的自然保護區為小核心區,通過生態廊道將孤立的生態源地連接成一個個子組團,促進生物物種的交流和生態系統環境的穩定性。

圖6 西雙版納景觀生態安全空間格局構建Fig.6 Construction of landscape ecological security spatial pattern in Xishuangbanna

圖7 西雙版納生態安全空間布局優化Fig.7 Optimization of ecological security space layout in Xishuangbanna

4 結論與討論

以西雙版納地區為例,通過InVEST 模型和GIS空間分析方法,基于熱點分析法選取生態源地,構建出景觀破碎化綜合指數并對阻力面進行校正,識別出生態廊道和生態節點,并優化生態安全格局。得出的結論主要有:1)西雙版納地區最終生態源地為20 個,總面積為7 709.56 km2,主要分布于西雙版納景洪市北部、勐海縣南部和勐臘縣中部與南部;2)基于景觀破碎化指數修正的阻力面在空間分異結果、廊道空間分布、避開人類活動沖突區、網絡連接度和廊道對比驗證5個方面均優于夜間燈光數據校正的阻力面,且與實際情況更符合,說明基于景觀破碎化校正的阻力面在夜間燈光數據較弱的區域具有較強的適用性;3)基于景觀破碎化綜合指數構建的潛在廊道有631.73 km,關鍵廊道有278.59 km,生態節點中包括20個資源戰略點、4個生態戰略點、27個生態暫歇點和24個生態斷裂點。4)在現有生態安全格局的基礎上優化出“一帶一廊四組團”的生態空間結構布局。一帶是以瀾滄江為主心軸,加上河流兩側的支流綜合構成的生態河流廊道帶,一廊道是一條連接勐養、納板河、曼稿自然保護區3個國家自然保護區的中心廊道結構,四組團以現有自然保護區為基礎,劃分為布龍—曼稿自然保護區組團、勐侖3 個子保護區組團、勐臘—易武—勐養—勐侖自然保護區大組團、勐臘—尚勇自然保護區組團。

本文從生態安全格局的角度出發,考慮到西雙版納生態系統功能的重要性,并結合當地的特殊物種亞洲象的活動空間選取出生態源地,既能夠滿足生物多樣性保護的最低生態用地,保護好當地的生物物種,同時又能夠較好地進行生態源地的精準劃定,降低保護地的保護成本。此外,本文發現在燈光數據較弱的區域,可以通過構建綜合景觀指數法反映人類活動對區域的干擾作用,有利于更好地進行生態流預測。本文生態安全國土空間格局構建順應了國土空間“多規合一”的理念,在自然保護區基礎上提出了“一帶一廊四組團”的生態空間結構布局,可為西雙版納地區的生態空間布局和規劃提供一定參考。由于西雙版納地處云南省邊陲,與他國接壤,研究容易受到行政邊界的限制,但生物物種的活動空間不會受到人為行政邊界(國界線)的影響,可能存在一個物種活動范圍界線(自然界線)。在今后的研究中,可以開展區域間大范圍內生態安全格局構建,更好地促進生物多樣性的保護。