新時代產業工人隊伍素質能力提升對策研究

尉遲文珠

(天津開放大學,天津 300350)

2017年4月,中共中央、國務院印發了《新時期產業工人隊伍建設改革方案》(以下簡稱《方案》),產業工人隊伍建設改革的新篇章就此拉開。《方案》明確提出:“要把產業工人隊伍建設作為實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略的重要支撐和基礎保障,納入國家和地方經濟社會發展規劃,造就一支有理想守信念、懂技術會創新、敢擔當講奉獻的宏大的產業工人隊伍。”2021年6月,國務院印發了《全民科學素質行動規劃綱要(2021 —2035 年)》(以下簡稱《綱要》),《綱要》中對產業工人提出從開展理想信念和職業精神宣傳教育、實施技能中國創新行動與職業技能提升行動、發揮企業家提升產業工人科學素質的示范引領作用來提升科學素質行動。由此可見,產業工人不僅是工人階級的重要組成部分,發揮著創造社會財富、創新驅動發展以及實施制造強國戰略的力量作用;而且是我國全民科學素質提升的重要組成部分,對國家經濟和工農業生產高質量發展、科技成果快速轉化發揮重要作用。

天津是我國北方最大的開放城市和工商業城市,自2018年以來先后出臺了一系列推進產業工人隊伍建設與職業能力提升的地方性細化政策。2018年初,印發了《貫徹落實〈新時期產業工人隊伍建設改革方案〉責任分工方案》、《濱海新區產業工人隊伍建設改革實施方案》;2019年3月,出臺了《天津市中長期職業技能培訓規劃(2019—2025年)》;2022年4月,下發了《天津市推進全域科普縱深發展 提升全民科學素質規劃綱要(2021—2035年)》。天津市歷經5年對產業工人隊伍建設的改革攻堅,產業工人目前的素質能力呈現怎樣的特征?在產業工人素質能力提升過程中是否還存在問題?下一步應如何提升產業工人隊伍的素質能力水平,更好地促進經濟高質量發展?這些都是我們亟待應對的問題。為此,本文以2021年對天津市產業工人隊伍建設抽樣調查數據為基礎,通過梳理隊伍發展特征,查詢并解析存在的問題,提出加強產業工人隊伍素質能力提升的對策建議。

一、天津市產業工人隊伍建設及其素質能力提升特征

本次抽樣問卷調查選擇的企業類型有國有、合資、獨資等,涉及的行業領域包括石油化工、生物制藥、電子信息、裝備制造等。最終,累計回收職工調查問卷585份,通過分析整理調查數據,歸納發現天津市產業工人隊伍建設及其素質能力提升具有以下5個特征。

(一)男性仍為產業工人隊伍的主體。585位受訪者中,男性工人390人,占受訪總人數的66.7%;女性195人,占比33.3%。可見,產業工人仍以男性職工為主。

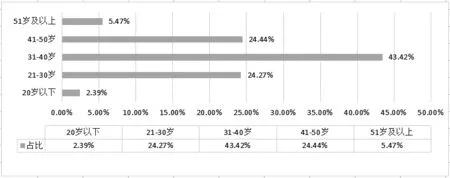

(二)產業工人的年齡分布具有明顯的年齡特征。依據聯合國世衛組織對全球人體素質和平均壽命測定后的規定:青年為19-35歲,中年為36-59歲,青壯年為19-59歲。此次585位受訪者均為青壯年勞動者。但通過比對發現:31-40歲年齡段的產業工人占比最高,達到43.42%;其次是41-50歲和21-30歲的產業工人,他們的占比達到24.44%、24.27%。由此可見,21-50歲的產業工人是青壯年勞動者的主體。

圖1 不同年齡段青壯年勞動者分布圖表

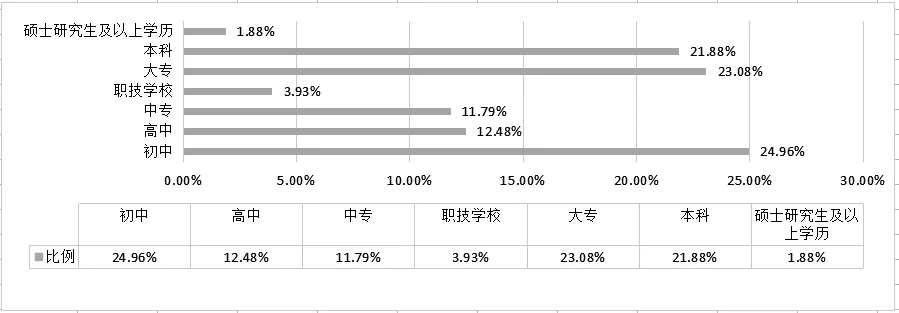

(三)產業工人隊伍的學歷提升成績顯著,但仍任重道遠。585位受訪者中,大專以下學歷的占總受訪者的53.2%,大專及以上學歷的占總受訪者的46.8%,產業工人的學歷提升空間較大。但同時我們也發現,隨著近年來天津市持續開展的職工繼續教育培訓、學歷提升工作部署,產業工人的大專、本科學歷占比已達23.08%、21.88%;同時研究生學歷層次的產業工人隊伍也在逐步形成,本次受訪者中就有11位具有碩士研究生學歷層次的產業工人。由此可見,雖然產業工人隊伍的學歷提升工作任重道遠,但近年來職業教育、學歷提升與繼續教育工作取得了顯著成效。

圖2 產業工人受教育程度統計圖表

(四)產業工人擁有多個職業技能證書,職業技能水平不斷提高。“技能形成體系”一詞最早出現在《新時期產業工人隊伍建設改革方案》,《方案》中提出“構建產業工人技能形成體系”。技能形成體系是國家通過協調財政、人社、教育等部門,協作學校、產業工人、企業三方,通過對產業工人進行理論學習、實際操作以及事件經歷獲得工作能力的培訓,實現培育與提升產業工人所需技能的系統性制度保障與服務體系。這一體系應包括職責分擔的技能投資制度、標準化的技能供給制度、科學的技能評價與認證制度、公平的技能使用制度、以及公開的多方合作制度。2019年,天津市出臺《天津市職業技能提升行動實施方案(2019—2021年)》,此項政策是天津市政府協調各部門工作機制、通過明確培訓誰、誰培訓、如何補貼而制定的三項重要舉措,從而有力地推動了勞動者職業技能水平和就業創業能力的提升。在受訪的585位產業工人中,495人擁有職業技能證書855個,持證率基本達到1:2。由此可見,產業工人技能提升培訓工作取得了顯著成效。但同時我們也應清醒地看到,受訪對象中還有90位工人目前沒有獲得任何技能證書,因此,技能提升工作還需要大力開展。

圖3 產業工人擁有技能證書統計圖表

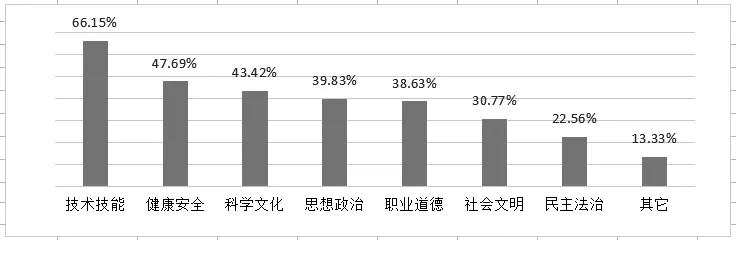

(五)產業工人的素質提升需求呈現多樣化趨勢。課題組對585位受訪的產業工人素質提升需求進行調研,歸納他們提出的素質提升需求包括技術技能、健康安全、科學文化、思想政治、職業道德、社會文明、民主法治、其他綜合共七個領域,素質提升需求率占比達到3:1,由此可見,新時代的產業工人對素質提升的需求呈現出多樣化的趨勢。同時,也應看到:盡管技術技能提升仍是工人們最為關注的,但健康安全、民主法治等綜合素質的提升,也受到了工人們的持續關注。

圖4 產業工人素質能力提升需求統計圖表

二、產業工人隊伍素質能力提升存在的問題

如前文所述,隨著國家與地方關于產業工人隊伍建設與素質能力提升的政策制度相繼出臺,產業工人隊伍建設與素質能力提升取得了可喜的成績,但仍存在諸多問題。

(一)產業工人隊伍素質能力提升所需的師資相關管理制度尚不健全。通過調研,目前各企業為工人提供的素質能力提升方面的培訓師資主要來源于幾個方面:一是對學歷提升而言,主要通過與職業院校、成人高校合作,聘請專業教師為工人進行相應文化知識的講授,進而提升學歷層次;二是對專業技能提升而言,主要由各企業的技術骨干,或是聘請職業院校的雙師型教師,開展技術技能專業培養;三是對企業文化素養提升而言,主要是由企業人力資源部與工會的員工,通過開展企業制度宣講、組織職工參加相關活動,以提升工人企業文化素養,增加凝聚力;四是對加強思想政治教育而言,企業主要是由黨政部門的員工、工人所在基層黨支部、支部書記通過“三會一課”、思想政治專題培訓等,加強對工人的思想政治教育。由此可見,工人素質能力提升的培訓師資來源非常廣泛,如何做好產業工人素質能力提升的師資儲備,建立相關師資管理制度,目前尚未受到廣泛關注。

(二)產業工人隊伍素質能力提升所需的技能培養體系還有待進一步加強和完善。近年來,隨著國家相繼出臺產業工人隊伍素質提升的政策制度,各部委、地方政府不斷制定相關實施細則,產業工人隊伍素質能力提升受到了社會的廣泛關注,并取得了顯著成效,但針對產業工人的技能培養體系還需進一步加強和完善。僅就制造業而言,一方面我國制造業在數量規模與質量效益方面與發達國家相比,依然存在一定的差距;另一方面我國逐漸面臨人口老齡化、勞動力成本優勢下降的問題。對產業工人而言,良好的技術技能不僅體現了自身的職業價值與能力素養,還代表了國家對產業工人繼續教育培訓與職業教育培養的綜合實力。因此,良好的技能培養體系是產業工人技能素質能力提升的重要保障。從我國目前的研究現狀來看,有關產業工人技能素質培養體系的研究還比較少,在職業教育研究方面關注更多,即對勞動者就業前在各類職業教育院校學習文化知識與技術技能教育的相關研究較多。但就產業工人的專業技能而言,應是終身學習,應是使自身專業技能不斷日臻完善的學習過程,進而實現與技術工種的雙螺旋式提升。目前,僅是一些大中型企業有較為完善的工人技能培訓管理制度,但如何有效使用社會資源,形成產業工人特有的技能培養體系,尚在探索階段。

(三)產業工人隊伍素質能力提升所需的“工匠精神”生長環境遭遇瓶頸。一是受歷史影響,“學而優則仕”、“勞心者治人、勞力者治于人”的思想在我國社會一直占據主流,大眾對技術工人存在一定的偏見,認為技術工人身份低、收入少,不如“坐辦公室”的白領;二是大眾對工匠精神的認知存在一定程度的偏頗,認為只有手工制造者或者專門從事技術的工人才應該具備工匠精神,其他崗位不需要。上述觀念給我國產業工人培育工作帶來了巨大的困難,工匠精神生長的土壤匱乏,致使堅守工匠精神的精神支撐遭遇瓶頸。

三、新時代產業工人隊伍素質能力提升的對策建議

(一)完善產業工人隊伍素質能力提升師資隊伍。產業工人隊伍素質能力提升的實質是對產業工人職后培訓而言的,因此職后培訓的師資隊伍不是僅靠企業自身可以單獨建設完成的,而是要靠政府、企業、學校共同完成。因此,提升產業工人素質能力,必須加強多元化的師資隊伍建設。一是依靠政府制定和出臺相關配套政策,建立相應保障機制,為師資隊伍建設提供政策支撐和經費支持。二是立足企業自身,挖掘企業內部的技術工人骨干、人力資源管理者、黨政部門職員,為工人的技術技能提升、管理制度規范、思想政治教育等定期開展培訓。三是通過與職業院校、成人高校的合作,一方面由專任教師通過講授學歷教育課程知識,來實現工人學歷教育的不斷提升,增強其自身文化知識素養;另一方面通過非學歷技術技能培訓來實現工人崗位技能本領的不斷提升,以對接崗位工作的新發展,適應創新人才發展需要。

(二)構建職前教育與職后培訓相融合的教育體系。如前文所述,產業工人的素質教育提升是終身學習的過程。因此,一要推進產教融合、校企合作,實現學校培養與企業用人的有效銜接。職前教育不僅要突出職業道德修養和職業基本技能的培養,而且也要開展職業創新能力培養和安全生產素養的教育。這樣,既可增強學生綜合素質,又可提升其安全健康意識和自我保護能力。二要推進企業挖掘自身實力,并有效使用社會資源,積極開展對產業工人的職后培訓。產業工人職后培訓旨在提升崗位勝任能力、拓展崗位技能發展、提升職業道德,以適應不斷發展的崗位需求和社會需要。職后培訓可采用在崗培訓與脫產學習相結合的方式,采用崗位練兵、技能競賽等喜聞樂見的組織方式,利用線上線下融合學習模式,將培訓內容與職業標準、學習過程與生產過程進行整合,幫助勞動者實現職前教育、職后培訓和工作領域之間的順暢轉換,促進職前教育、職后培訓與社會經濟發展新融合。

(三)推進高素質技術技能人才創新能力和技能素養的培育。黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央高度重視技術技能人才工作。高素質技術技能人才對推動國家高質量發展、實施制造強國戰略將發揮重要的作用。因此,針對推進高素質技術技能人才創新能力和技能素養的培育問題,課題組提出可采用以下三方面舉措:一是建立多元主體的培育模式。整合政府、企業、培訓學院和工人四方利益相關者,形成共同的價值理念,建立聯動機制,厘清四方在推進高素質技術技能人才創新能力和技能素養培育中的職責和目標,形成多主體的人才培育模式,共同推進技術技能人才培養工作。二是整合培訓課程資源。不僅要合理修訂和開發高素質技術技能人才創新能力和技能素養的課程內容,而且要挖掘課程中的德育元素,實現課程思政,構建“思想政治和創新能力與技能素養并修”的課程體系。三是開拓多樣化與個性化的培育渠道。企業可以根據自身實際,讓工人走出企業、走進校園,開展多樣化的培訓學習,同時企業可以根據技術骨干自身崗位特長與工種特點,有針對性地為其開展創新能力和技能素養的個性化培訓。

(四)大力發揮勞動模范與工匠人才的創新引領示范效用。習近平總書記曾指出:“勞動模范是民族的精英、人民的楷模,大國工匠是職工隊伍中的高技能人才,體現在他們身上的勞模精神、勞動精神、工匠精神,是偉大民族精神的重要內容。”企業應當樹立“黨建引領、示范助力、創新驅動”的發展理念,堅持“引導教育、自我教育和實踐教育”的原則,以創新開展理想信念活動和職業精神宣傳教育活動以及勞動和技能競賽作為載體,在活動中結合自身發展實際,突出企業特色,弘揚勞動精神與工匠精神,宣傳勞動模范,不斷增強理想信念教育和職業精神教育,激發勞動熱情,激勵創造潛能,促進員工健康成長。通過榜樣的力量帶動更多員工傳承和發揚勞模精神和工匠精神,形成干事創業的強大動力,進而推動企業高質量發展。

四、結語

產業工人扎根一線、不棄微末,精進技能、創造價值,新時代中國經濟高質量發展離不開這樣一支有理想守信念、懂技術會創新、敢擔當講奉獻的產業工人隊伍。展望未來,產業工人定能以自身的使命和擔當開啟自身發展與壯大的歷史新篇章,并用自身的奮斗筑牢偉大中國夢。