OBE 教育理念下社會工作專業實習教育的思考

郭一建

(曲靖師范學院 云南 曲靖 655011)

自20 世紀80 年代末以來,中國社會工作專業教育歷經30 余年的發展,在學科建設、師資隊伍、課程體系、人才培養等方面取得了突飛猛進的成就與進展,但還存在一些薄弱環節,其中社會工作專業實習教育就是一個值得探索的重要課題。根據社會工作的國際定義:“社會工作是一門以實踐為基礎的專業和學科(IASSW,IFSW,2014),呈現應用性、實務性以及解決問題有效性的取向”。社會工作是一門強調價值倫理、專業理論、實務與技巧三位一體的應用型學科。提升學生的應用能力,是社會工作教育的重要目的。實習是達到教育目標的一種手段,是一種特殊的學習模式。特別是實習教育對社會工作者成長的重要性作用,決定了實習教育逐漸成為社會工作專業教育的核心。

1 準確定位:發揮社會工作專業實習教育系統的作用

我國臺灣學者曾華源(1987)把社會工作實習教育的理想目標界定為專業知能、專業自主、專業自我、專業認同和專業成長。這就意味著培養合格的社會工作者是專業實習教育的直接目標,進而指引著實習體系的設計與構建。但是要想實現專業實習的目標以及發揮專業實習的功能與作用,需要具備一定的前提條件,即完整的實習過程或成熟的實習環境。社會工作專業實習教育是一個復雜的系統。美國社會學著名系統論家帕森斯認為社會系統是由各個行動單位通過制度化關系聯結而成的,一個系統的運行狀態是否穩定,不僅取決于它是否具備滿足一般功能需求的子系統,而且還取決于這些子系統之間是否存在曾跨邊界的對流式交換關系。帕森斯的系統理論強調社會系統內部各個變項間的相互關系,以及社會結構如何發揮功能以達到社會整合。從社會系統的視角理解社會工作專業實習教育的意義,即以社會工作專業學生為核心,發揮各個實習系統的職責與功能,旨在幫助社會工作專業學生在實習的過程中,能夠理解和實踐社會工作價值理念、理論知識和專業技能,從而得到個人的成長和內化對社會工作的專業認知。

如何把握各個實習系統之間的關系,還需要理解三個問題:①如何認知專業實習教育與人才培養、基礎教育、學科發展和行業前景之間的內在邏輯?②如何把握教育主體即學生與指導教師、機構督導、項目委托方以及服務對象之間的耦合關系?③如何理解教育主要場域即教學課堂與學校、社工機構、社會組織與其他單位之間的結構功能?同時,在面對實習過程中各個系統之間的張力并作出對應,或許也是回應目前社會工作教育中出現的“降維”現象。

2 成果導向:以獲得“知、覺、行、思”四者合一的專業成長為最終專業實習教育目標

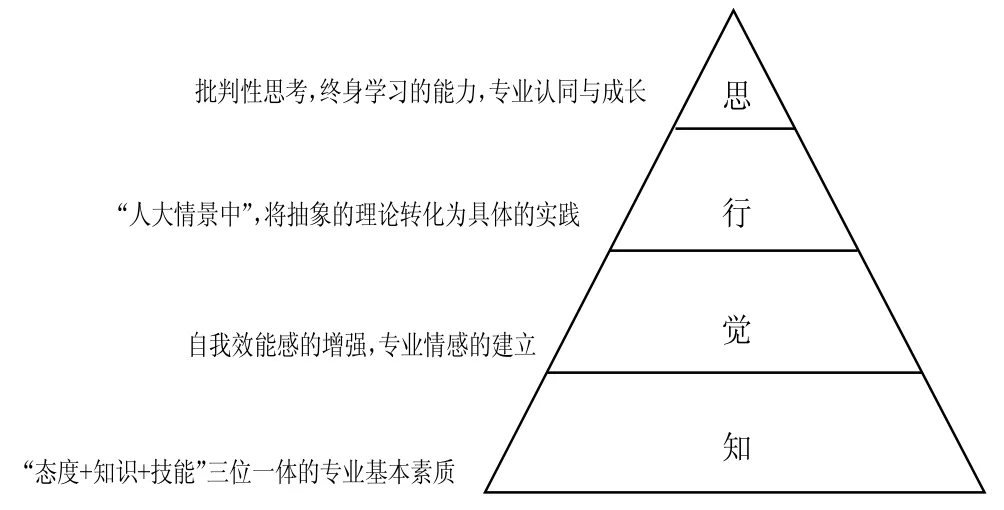

OBE(Outcome based education,OBE)教育理念,是一種以成果為目標導向,以學生為本,采用逆向思維的方式進行的課程體系的建設理念,是一種先進的教育理念。OBE教育理念運用到社會工作專業教育中,需要從“人才培養的目標、社會對人才的需求、人才培養的過程、人才培養的效果評價以及人才培養模式的改進”這五個問題出發,尤其是對社會工作專業人才培養具有指導意義,強調以學生為主體,重視對學生專業情感價值的認同、基礎理論的學習、實務技能的提升與行動反思的研究等相關能力的培養。成果導向的教育目標為:促進學生對社會工作專業內涵的理解,通過自我檢視和反省自己是否適合成為一名專業的社會工作者,進而把習得的知識與技能轉化為實踐服務回饋社會;促進學生內化社會工作專業內涵,社會工作實習教育就是引導學生在真實的場域中面對服務對象與現實困境,在體驗建立關系與解決問題的過程中,嘗試達到社會工作專業內涵的內化與反思,最終獲得“知、覺、行、思”四者合一的專業成長。

3 長效機制:建立“能力為本”的本土社會工作專業實習教育體系

能力為本的教育(competency-based education)是以探索和構建學生能力體系為主要目標的一種教育方式。“能力為本”的本土社會工作專業實習教育即以探索和構建社會工作核心能力為主要目標的教育方式。結合“知、覺、行、思”四者合一的專業成長要素,筆者認為社會工作核心能力具體包括:①具備“態度+知識+技能”三位一體的專業基本素質;②培養專業情懷、專業情感,理解與內化專業價值理念與倫理守則,維護個人尊嚴和社會公平正義;培育社會工作者社會責任感,增強自信心,提升自我效能感;③“人在情景中”即在具體的服務場域中,運用知識與技能協助服務對象解決困難與滿足需要,學會將抽象的理論轉化為具體的實踐;④養成批判性思考的能力,保持終身學習的能力,促進個人和專業的成長(見圖1)。因此,筆者圍繞如何培養學生的社會工作核心能力,從人才培養、課程架構、師資團隊、外部環境與實習評價這五個維度探索本土社會工作專業實習教育體系。

圖1 “知、覺、行、思”四者合一的專業成長

第一,基于OBE 教育理念,構建“認知—實踐—發展”三層次鏈的人才培養模式。OBE 教育理念下社會工作專業實習教育強調培養具備專業核心能力,即“知、覺、行、思”四者合一的社會工作應用型人才,第一層次鏈構建人文情懷、科學精神、社會責任感的價值觀教育和綜合背景與多學科交叉的專業基礎教育;第二次層次鏈構建“技能測試+項目承接+創新創業+崗位實習”四位一體的實踐體系;第三層次鏈構建在具體服務場域中,以實際的行業崗位需求為標準,發展專業社會工作者應具備的崗位勝任力,在解決社會問題,回應民生需求,促進基層治理等環節中發揮著重要作用。

第二,以學生能力為本位,構建“基礎知識+理論模式+實務方法+政策倡導+案例分析”五個模塊的專業課程架構。從本土情境現實出發,優化專業培養方案,對本土社會工作服務領域進行精細化分層,嵌入以兒童、青少年群體為主的家庭和學校領域,以老年人群體為主的醫院和社區領域,以殘障人士群體為主的家庭和康復機構領域,以婦女群體為主的家庭、工作單位和社會政策領域以及其他群體的其他領域等,對應匹配“兒童青少年社會工作”“老年人社會工作”“醫務社會工作”“殘疾人社會工作”“精神健康社會工作”“家庭社會工作”“婦女社會工作”“性別社會工作”“社區社會工作”“社會福利保障”等課程,從“基礎知識+理論模式+實務方法+政策倡導+案例分析”這五個模塊進行布局,將學理知識融入具體服務人群和領域,積累專業認知,促進專業內化,為下一步的專業實習做好前期準備,進而增強學生對專業的自信心與認同感。

第三,整合師資力量,構建“內拓外引”雙輪驅動的專業督導團隊。高校作為專業實習教育的組織者和管理者,承擔著無法替代的重要作用。專業負責人主要負責制訂和完善專業實習大綱,遴選和確定專業實習機構,以及組織并協調相關實習工作。由于缺乏嚴格的監督和評價機制,專業內部其他教師對于專業實習教育流于形式,甚至出現不同程度的缺位現象,實習主導角色的弱化,難以達到專業實習教育的目的。“內拓”則需要充分結合教師自身發展意愿和學校相關政策要求,采用“教師下田野”的方式,即青年教師帶頭到相關社工機構或社會組織鍛煉,至少參與一個完整的社會工作服務項目,將所學習的知識、技能與方法反哺課專業教學;“外引”則需要鏈接社工機構督導作為專業課程與思政教育第二任教師,特別是引入機構資深的督導,走進課堂現場講授實務經驗,示范服務技能,解答師生困惑,提升專業實習效果。

第四,著眼于外部環境,構建“從本土中來、到本土中去”的發展脈絡。由于社會工作專業是為解決我國轉型時期出現的社會問題而應運而生的,其專業教育的目的必須定位在本土化層面,即要求專業人才能夠在自己的本土上解決社會自身的實際問題,不僅要具備扎實的專業理論知識,而且要具備回應社會問題的實踐能力。這要求社會工作專業實習教育也要“從本土中來”,即隨著“社會政策時代”的到來,黨和國家的相關法律、法規、政策、意見層面上,對社會工作在專業教育、科學研究、隊伍建設、服務領域以及功能作用等各個方面均提出了不同程度的要求,這也意味著社會工作專業實習教育目標的制定不能脫離本土;“到本土中去”,即社會工作專業實習教育目標的實現需要圍繞民生建設、社會治理、濟貧救困等本土實際,學生嘗試用專業角度化解社會矛盾,增進社群福祉,進而真正實現社會工作核心能力的培養目標。

第五,立足于專業前景,構建“時空交聯”的持續式專業實習教育評價體系。系統理論視角認為,良好的專業實習教育是構成社會工作專業教育的重要組成部分;功能理論視角認為,可持續的、完整的專業實習教育對專業人才培養和學科發展都具有深遠的意義。因此,專業實習教育評價體系的構建尤為重要。“時空交聯”中的“時間概念”是指對照專業實習教育“前、中、后”三個時間維度進行設計,從學生實習前的“茫然”狀態到實習中的“成長”探索,再到實習后的“發展”能力三個層面進行評價,要注意對于實習后“發展”能力的評價還應該建立起畢業生跟蹤反饋機制;“空間概念”是指對社會工作專業實習教育多維“參與者”進行評價,具體包括系、院、校三級協作單位的評價,社工機構或社會組織的督導功能(教育、行政與支持)評價,以及項目實施地服務對象的評價(社會影響力/社會效益評價)。逐步建立起“全過程、全要素、全人員”的多維度、持續式改進機制,保證專業實習教育質量的提高。

4 小結

社會工作專業實習教育旨在促進學生在專業素養、知識技能、實踐反思與行動研究等層面均得到深化與提升;處理好實習教育與專業教育、學科發展的深度融合,構建更加全面的人才培養模式,為提升專業社會工作人才隊伍質量提供了保障基礎;進一步探索建構本土社會工作專業實習教育體系,培育出一批致力于本土經濟社會發展的社會工作帶頭人,使其為本土民生保障、社會治理、制度建設、社會發展等作出重要的貢獻。