指向核心素養的物理生態課堂構建

——以蘇科版“水循環”教學片段為例

江蘇省泰州市九龍實驗學校 朱雨紅

生態課堂以學生為主體,強調每一個學生的需求,通過現代課堂教學手段,實現教學與學生發展相統一。生態課堂強調讓學生綠色、健康成長,激發學生的學習內驅力和創造性,為學生的全面發展奠基。初中物理核心素養是具有初中物理特質,適應學生終身發展和社會發展的必備品格和關鍵能力。生態課堂的構建對學生核心素養的形成有著正向的促進作用,有利于實現課堂教學與學生發展的相互融合。本文以蘇科版物理“水循環”研究課的教學片段為例進行反思探討。

一、教材分析

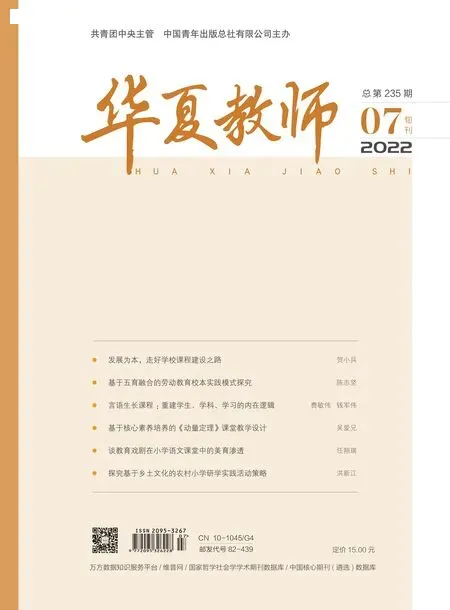

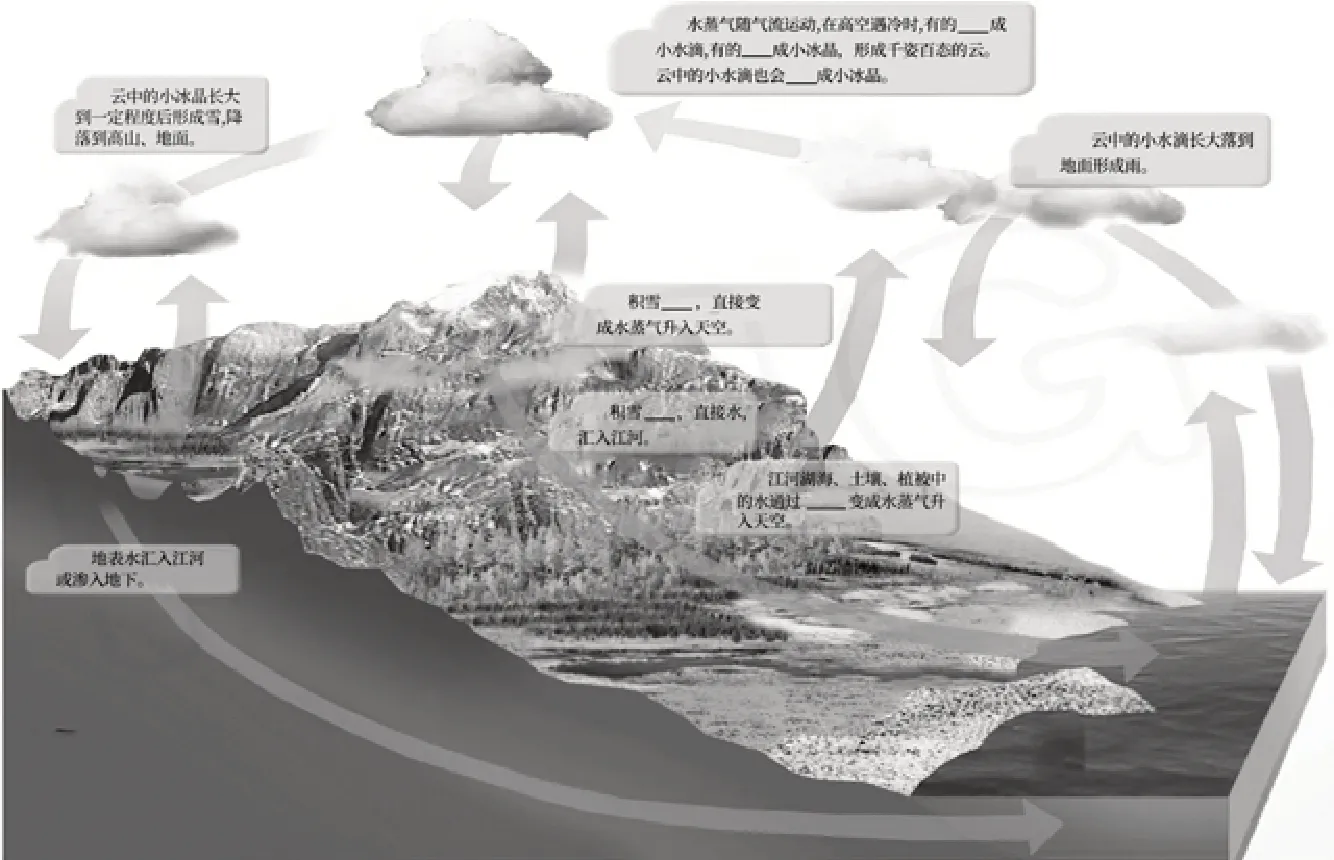

“水循環”是蘇科版物理教材第二章“物態變化”的第五節,它是繼物質三態、六種物態變化知識點后,圍繞“地球上的水循環、珍貴的水資源、節約用水和水資源保護”而展開的。教材對“地球上的水循環”,是通過如圖1所示的示意圖以填空的形式呈現的,物態變化的六種形式則是通過如圖2所示以填空的方法讓學生完成的。圖1中六空的答案從上到下分別為:液化、凝華、凝固、升華、熔化、汽化。圖2中六空的答案從左(上)到右(下)分別為:升華、汽化、熔化、液化、凝固、凝華。學生要完成這些填空是輕而易舉的,因為這些內容在前四節的課堂教學中已被學生掌握。如何將上述的教學內容聚焦為學生的核心素養?將其打造成實現課堂教學與學生發展相融的生態課堂,就必須對教材資源進行拓展和補充。筆者用學生的小論文《水美圖》作為教材資源的補充,從中構建起課堂教學的新生態。

圖1

圖2

二、教學片段

通過前四節“物質三態、汽化和液化、熔化和凝固、升華和凝華”的學習,同學們對水的物態及其變化是否有了一定的認識?如果請你們把對水的這些認識撰寫成一篇小論文,還要在雜志上發表,有信心嗎?(同學們面面相覷)看來你們對自己還缺乏一定的自信心。現在老師給大家推薦一篇初二學生在學習了“物態變化”這一章后,以詩一般的語言描繪了一幅絢麗多彩的《水美圖》,并發表在國家級雜志上(電子白板顯示《水美圖》的全文,并配上了音樂)。請同學們聲情并茂地集體誦讀:

水是生命的乳汁、經濟的命脈,是地球奉獻給人類的最為寶貴的資源。古人常有“仁者樂山,智者樂水”的喟嘆!是的,水充滿智慧和靈性,無論它的能靜能動、會隱會現,或飄逸或奔騰,都含有智慧和哲理,讓我們每一個親近它的人都會有所啟迪和感悟。

水,變幻莫測,造化無窮,色彩斑斕。猶如一位揮舞著“溫度”這根魔棒的魔術師,頃刻之間,就有如下的蓬萊仙境:時而汽化成為輕煙,飄然無影,來去無蹤;時而凝固成為冰川,巍峨多姿,氣勢磅礴;時而化成瑞雪,銀裝素裹,絢麗淡雅;時而凝華成為冰花,潛入農家,點綴窗面;時而液化成為露珠,灑向草木,滋潤田禾;時而變為大霧,寄身塵埃,或濃或淡;時而又凝成濃霜,覆蓋大地,護衛良田;時而又化作云朵,在空中“顯圣”,色彩繽紛;時而又乘風下凡,降雨落雹,重歸江海。

水是萬物生命的依托,是一種自然的物質。水又是一種精神資源,有多少文人墨客面對水的魅力不斷地觀察思考,產生過無數的遐思和感慨,“滴水穿石”“海納百川”“上善若水”……也有多少科學家面對人們對水的渴望,產生過無奈與感慨;他們也力求利用水來造福于民、造福子嗣,更呼吁人們要節約用水,保護好珍貴的水資源。

好一篇《水美圖》!同學們對此有何感想?是否也來個奇思妙想,撰寫一篇小論文與《水美圖》來個PK?老師將拭目以待!本節課先對《水美圖》來個思考和討論:水究竟美在何處?請同學們積極發表高見。(激發學生的交流熱情)

我認為水有物態美。美在水的“能靜能動、會隱會現、或飄逸或奔騰”。

怎樣解讀?

水的“靜”,如北極冰川、玉龍雪山、哈爾濱霧凇,還有天空高掛的一輪彩虹。

水的“動”,如下雨降雪,彩云追月,泉水流淌,水波蕩漾,海浪翻騰。

“隱”為水蒸氣,看不見、摸不著。“現”為冰、霜、雹、雪、霧、露,它們能觀察、可觸摸。

“飄逸”如廬山瀑布,能“飛流直下三千尺,疑是銀河落九天”。“奔騰”如錢塘江的潮水,有“錢塘一望浪波連,頃刻狂瀾橫眼前”的壯觀。

還有水的色彩美,美在水的“色彩斑斕”。如云朵通常是白的,黃河水是黃的,太湖水是綠的,南海水是藍的。

長江水則是紅的、藍的、綠的,因為唐代詩人白居易對長江水有“日出江花紅勝火,春來江水綠如藍”的精彩描寫。

還有“紅橙黃綠藍靛紫”的彩虹和“淡妝濃抹總相宜”的西湖水,也是如此。

冰、霜、雪雖然都是水的固態,但色彩各有不同。冰晶瑩剔透,霜、雪都顯白色。

水的色彩美中還隱含著原理美。晶瑩剔透的冰由水凝固而成,白色的霜和雪卻是由水蒸氣凝華而成。

江水的紅藍綠,彩虹的紅橙黃綠藍靛紫,也可能都與光的原理有關。

水的美還體現在“熔化、凝固、汽化、液化、升華、凝華”這6種物態變化中,成為其“變幻莫測,造化無窮”的變化美。

上述中的云、雨、露、霧、冰、霜、雪、雹、水蒸氣等都是水的化身。其中的冰、霜、雪、雹和云中的小冰晶,是水的固態;雨、露、霧和云中的小水滴,是水的液態,水蒸氣則是水的氣態。正是這樣的三態變化,形成了水在自然界中的大循環。

這種循環將無窮無盡,使水的動態分布始終保持平衡,這就是水的平衡美。

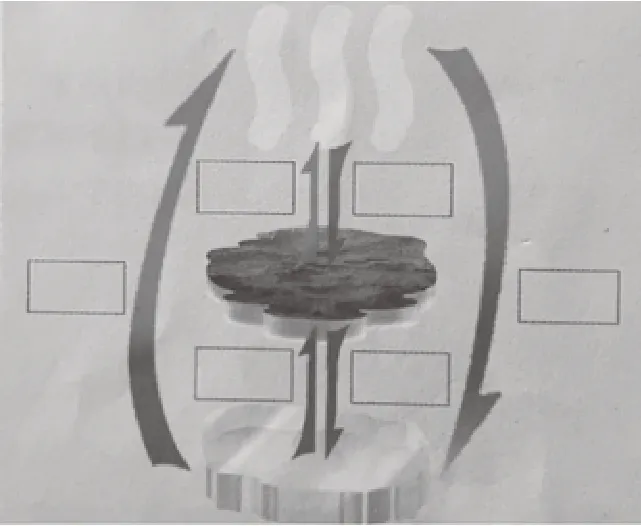

師:水循環的整個過程還可以用如圖3所示的圖像來分析,同學們能理解其中的奧秘嗎?

圖3

AB段為冰吸熱升溫,BC段為冰的熔化圖像,熔點為0℃;CD段為水吸熱升溫,DE段為水在沸騰(汽化)過程中的圖像,沸點為100℃。

EF段為水蒸氣吸熱升溫,FG段為水蒸氣放熱降溫。

GH段為水蒸氣在液化過程中的圖像,液化點為100℃;HI段為水放熱降溫。

IJ段為水在凝固過程中的圖像,凝固點為0℃;JK段為冰放熱降溫。

AL段為冰吸熱升華為水蒸氣的圖像,LK段為水蒸氣放熱凝華成霜或雪的圖像。

這就是水的循環美。

在《水美圖》中,還有哪些“水之美”需要挖掘和解讀?

:水還美在資源。《水美圖》的開篇就有“水是生命的乳汁、經濟的命脈,是地球奉獻給人類的最為寶貴的資源”。

地球上的所有生命,無論是動物還是植物,包括我們人類乃至細菌,都離不開水,所以水被頌為“生命的乳汁”。

水既是一種物質資源,還是一種精神資源,通過人們的觀察思考、遐思感慨,留下了“滴水穿石”“海納百川”“上善若水”滴水即生命,珍惜水資源”等名言警句,給人以智慧和力量。說明水更美在智慧,于是就有了瓦特發明蒸汽機。

地球表面有三山六水一分田,水就占了六分,說明地球擁有的水資源非常豐富。能為人類利用的淡水卻很少,而且分布極不均勻,部分地區嚴重缺水,水污染又在不斷加劇。

(接下來的“節約用水、保護水資源”的教學片段略)

水資源正面臨著嚴峻的考驗,作為未來的小主人你們該怎么辦?請同學們以此為題開展課外的綜合實踐活動,撰寫一個關于水的調查報告,或是實驗探究。老師也盼望你們的活動成果如《水美圖》那樣精彩!相信你們一定能交出令人滿意的答卷!

三、反思探討

(一)建構課堂生態

課堂生態的標志是每個學生能否都獲得發展。因為每個學生都是具有思想、意識、情感、欲望、需求以及各種能力的人。以學生發展為本,其核心成分應該是通過優化的課堂教學設計和有效的課堂教學活動,使每個學生的潛能都能得到有效的提升。

“水循環”這節課的設計和教學,正是本著課堂生態的上述標志,通過學生作品與教材資源的有機融合,成為具體的教學內容。在教學片段中,尊重了每個學生的需求、欲望和意識,讓全班一大半的學生都有表達自己觀點的機會。整節課的設計通過創設生活情境來引入物態變化的概念,讓學生在一系列鮮活的情境體驗中使水循環這一抽象的概念得到深化和具體化,使課堂教學真正成為學生體驗探究過程的源頭活水,體現了課堂教學的生態性。教師最后的課堂結束語“相信你們一定能交出令人滿意的答卷”,將課堂中的那份自信延伸到課外的綜合實踐活動中。全班絕大部分學生都能在一個月的時間里完成與水相關的調查報告或實驗探究,教師對其進行了評價和激勵。

一位同學通過本節課的學習,加深了對水資源保護的認識。還通過自學,知道水體的富營養化是全球性的環境問題,對我國正在實施的水資源可持續利用戰略帶來了負面的影響,他利用母親在化學實驗室工作的機會,邀請了兩位同學,合作完成了《農村河道水體富營養化的調查與實驗研究》。他們分別采集了六條河道中的水樣,標上了①②③④⑤⑥識別號碼。在其母親的精心指導下,學會了靛酚藍比色法與鉬銻抗比色法,對水樣中主要污染物氨氮(NH-N)、總磷(TP)等進行了檢測分析。結果表明,①③⑥號河道的水質較好,④⑤號河道的水質有惡化趨勢,②號河道的水質極差。對照地表水環境質量標準,④⑤號河道存在一定程度的富營養化,②號河道水體的富營養化比較嚴重。他們通過后續的調查還發現,生活污水排入河道及一些企業長期超標排放污水,加劇了河道水體富營養化的發生。他們還向當地政府提出了對河道進行治理的建議:(1)控制污染源頭;(2)加強環境教育,提升全民的環境意識;(3)實行清潔生產;(4)設計廢水資源化循環利用方案等。該成果參加了江蘇省青少年科技創新大賽決賽,獲省二等獎。這就是課堂生態對學生發展的激勵效應。

(二)聚焦核心素養

《中國學生發展核心素養》總體框架將核心素養綜合為“人文底蘊、科學精神、學會學習、健康生活、責任擔當、實踐創新”六大素養。本節課的教學片段,基本上都聚焦到了這六大素養中。無論是學生發表的小論文《水美圖》,還是教學片段中學生的交流互動,或是脫口而出的“飛流直下三千尺,疑是銀河落九天”“錢塘一望浪波連,頃刻狂瀾橫眼前”“日出江花紅勝火,春來江水綠如藍”等,無不聚焦了他們的核心素養“人文底蘊”和“學會學習”。而教學設計則從“生活走向物理,物理走向生活”的課程理念出發,讓學生積極參加課外活動探究、調查研究等活動,從中樹立正確的生活觀,利用所學知識解決生活中的課題。尤其是學生勇于向當地政府提出對河道進行治理的建議,更是聚焦了他們的核心素養“科學精神”“健康生活”“責任擔當”“實踐創新”反映全班所有學生的核心素養都得到了一定的發展。

(三)打造生態課堂

上述教學片段聚焦的雖是核心素養,打造的卻是生態課堂,具體表現在下列四方面。

1.確立教學目標

將“水循環”的教學內容納入生態課堂中,對照課程標準,確定教學目標:知道熔點、沸點,了解物態變化中的吸熱和放熱現象,用水的三態說明自然界中的水循環現象,了解我國和當地的水資源狀況,并延伸到課外對河水的調查和探究中。

2.尋找敏感因子

上述教學目標達成的最大障礙,就是如何尋找統領水循環的思維路線。圖3所示的思維導圖是以溫度為主線而展開的,溫度就成了水循環的敏感因子,也就成了本節課的課眼。

3.優化教學結構

溫度將“水的三態→熔點和沸點→吸熱和放熱→熔化和凝固→汽化和液化→升華和凝華”串聯了起來,并通過圖4所示的圖像將“已有認知平衡→融入新知→打破原有平衡→建立新知平衡”構成了學生的思維線,成為本節課的結構設計。

4.打造生態課堂

讓學生在課堂的動態平衡中將優化的教學結構落到實處,需要對認知背景的精心設計。本節課通過學生作品《水美圖》引發了學生情感上的共鳴,在溫度魔棒的渲染下,形成了“物態美→色彩美→原理美→變化美→平衡美→循環美→資源美→智慧美”的情感線,引發對節約用水和保護水資源的思考,形成了全班學生自我發展的新生態,并由課內延伸到課外,保證了生態課堂的成功打造,促進了學生的知識、能力、情感、態度、價值觀和個性的發展。