趙順出征云南過程考

——兼論《趙順墓志》的書法藝術(shù)價值

⊙ 王茂竹

《趙順墓志》全稱《大唐故左領軍將軍原州都督上柱國汶川男趙公墓志銘并序》,整件墓志共有27行,滿行27字,共計646字,墓志尺寸約為58厘米×57厘米,出土時間與地點已經(jīng)無從考證,據(jù)墓志載,其在咸陽下葬,應出土于陜西省咸陽市。據(jù)志文記載,墓志主人趙順于顯慶元年(656)12月12日卒,于次年2月2日安葬,趙弘濟撰文,石利賓書寫,萬文韶刻字。

該件墓志收錄于《秦晉豫新出墓志蒐佚續(xù)編》(第一冊)[1],但此書只收錄該墓志的圖像資料,并未對其進行深入的研究和考釋。該墓志志文主要記錄了趙順的家族關系、仕宦履歷等,筆者翻閱史料,其中對于趙順家族成員以及該墓志的撰文者和書寫者全無記載,但是兩唐書中對于趙順出兵滇西的歷史事件有著較為詳細的記述。這方墓志不僅為我們研究唐代歷史提供了歷史資料,而且還有較高的書法藝術(shù)價值。此墓志刊刻時間為唐代初期,正是歐、褚書風熾熱之時,其書寫風格與歐、褚有著眾多相似之處,但又有其獨特的清秀、古樸之美。

一、滇西動亂埋下隱患——趙順出征背景分析

隋開皇初年,朝廷在南寧州設立了總管府來加強其對西南地區(qū)的統(tǒng)治力度。隋朝統(tǒng)治的深入,對于原本的地方政權(quán)來說顯然是不能接受的,于是爆發(fā)了一系列的動亂。

唐朝建立以后,除了云南地區(qū)的動亂以外,西北地區(qū)的吐蕃勢力日益壯大,時不時出兵試探唐朝國防實力與態(tài)度,并不斷向云南地區(qū)擴張。在唐代,云南西部地區(qū)有一條道路與吐蕃相通,具體路線是:經(jīng)茂州、邛州、雅州、南下黎州后橫渡金沙江后便可直接連接唐朝的西南邊境。唐朝立即意識到,若是吐蕃勢力率先占領這一交通要道勢必會形成西北、西南的鉗形攻勢。

因此,對于云南地區(qū)的控制就顯得尤為重要。唐建國伊始便立即著手了對云南地區(qū)的治理工作。唐王朝對云南地區(qū)的原始政權(quán)所采取的方式可以概括為“軟硬兼施”,除了將云南地區(qū)納入行政規(guī)劃以及派出使節(jié)進行談判之外,還對其采取了一系列強有力的軍事行動。在唐王朝的震懾之下,西南地區(qū)暫時歸順。

二、趙順出征滇西過程考略

好景不長,云南地區(qū)以白水蠻為首的地方勢力不斷襲擾唐邊境,《新唐書》中記載,滇西大勃弄、小勃弄地方勢力等聯(lián)合楚雄、武定等地的蠻族酋長一起進攻縻州。而縻州是唐邊境要塞,具有重大戰(zhàn)略價值。根據(jù)《新唐書》記載,唐朝起初派出任懷玉與白水蠻進行談判,但沒有取得好的結(jié)果,唐王朝遂派趙孝祖率兵討伐白水蠻。

《新唐書》記載:“永徽二年(651)己卯,白水蠻寇邊,左領軍將軍趙孝祖為郎州道行軍總管以伐之。”[2]這也是在兩唐書中第一次提及趙孝祖此人,并根據(jù)《趙順墓志》志文所記:“永徽初,加左領軍將軍、上柱國、汶川縣開國男、食邑三百戶。”從趙孝祖加封官職名稱來看,《新唐書》與《趙順墓志》二者相互印證,符合歷史原貌,因此可以糾正《民國新纂云南通志》卷三第122頁中記載白水蠻于永徽三年(652)入侵時間的記載錯訛。同時,《新唐書》載:“高宗以左領軍將軍趙孝祖為郎州道行軍總管,與懷玉討之。”[3]從中我們也可以從趙孝祖加封左領軍將軍一事看出唐高宗對于云南邊境地區(qū)蠻族入侵一事的關注以及對趙順軍事才能的認可。

唐代初期滇西地圖以及趙順行軍方向 選自中國地圖出版社《中國歷史地圖集》

依據(jù)《新唐書》記載以及歷史事實來看,趙順確實沒有令高宗失望。趙順率領軍隊到達羅仵侯山(今云南武定一帶)山谷時,被敵人埋伏,雖然在地形上不占優(yōu)勢,但仍攻破酋禿磨蒲與大鬼主都干的防守并取得了重大勝利。《新唐書》記載:“夷人尚鬼,謂主祭者為鬼主,每歲戶出一牛或一羊,就其家祭之。送鬼迎鬼必有兵,因以復仇云。”[4]趙順敏銳地觀察到了夷人崇尚鬼神的這一特點,發(fā)現(xiàn)了夷人正在舉行大量的祭祀鬼神的活動并提前意識到了敵人要實施報復計劃的企圖。“孝祖按軍,多棄城,逐北至周近水。大酋儉彌于、鬼主董樸瀕水為柵,以輕騎逆戰(zhàn)。孝祖擊斬彌于、禿磨蒲、鬼主十余級,會大雪,皸凍死者略盡。”[5]其中,對于“逐北至周近水”中“北”這一方位的記載似乎存在一定的問題。從趙順由朗州(今云南曲靖)出發(fā)至羅仵侯山大致行軍路線是一路向西,但是周近水(云南省元謀縣西部金沙江支流龍川江)大致為南北走向。其中《新唐書》中也提及“大酋儉彌于、鬼主董樸瀕水為柵”[6]。《說文解字》中言:“柵,編樹木也。”[7]后來“柵”引申為障礙物或者營寨之意。不論是障礙還是營寨,可以明確的是,龍川江所處位置必然是趙孝祖行軍方向的阻礙,是夷人和趙孝祖之間的分界線,雖然不排除唐代到現(xiàn)在期間江河改道的因素,但是《新唐書》中的記錄確實與趙孝祖出發(fā)方向,大小勃弄以及河流流向等可供參考的地區(qū)、河流名稱和位置存在著一定的矛盾。方國瑜先生在編寫《中國西南歷史地理考釋》中也發(fā)現(xiàn)了該地區(qū)地名、方位記錄混亂的問題,綜合各種因素,很大程度上可以說《新唐書》中對于此次趙孝祖指揮的這一戰(zhàn)役的行軍方向記錄確為錯訛。筆者推斷,“孝祖按軍,多棄城,逐北至周近水”中的“北”實際情況應為“西”。

在大破周近水蠻夷守軍之后,“孝祖上言:‘小勃弄、大勃弄常誘弄棟叛,今因破白水,請遂西討。’詔可。孝祖軍入,夷人皆走險。小勃弄酋長歿盛屯白旗城,率萬騎戰(zhàn),敗,斬之。進至大勃弄,楊承顛嬰城守”[8]。參考《新唐書》中對于此段的記載,我們可以得知趙孝祖繼續(xù)向西征討的地區(qū)是大勃弄、小勃弄。這里值得一提的是,大、小勃弄位于周近水的西南方向,再次證明了趙孝祖正一路大致向西南方向前進。今天的云南彌渡就屬于當時的大、小勃弄區(qū)域,此處有千年古邑——大波那,這里曾是昆彌白子國歷史上的第一座國都。大波那,古稱大勃弄,云南地區(qū)方言稱“島勃腦”,“島”為大之意,“勃”為首領、尊長、祖先之意,“腦”為方位、地方之意,連起來就是大首領所在的地方,即王所在的地方。與大、小勃弄相隔不遠處的彌渡紅巖,隋唐時稱白崖,是古代昆彌白子國第二座都城的所在地[9],宋人吳縝《新唐書糾謬》中記載:“云南城又八十里至白崖城。”[10]但是詳檢史料,并沒有在大、小勃弄地區(qū)附近找到名為“白旗城”的地點,因此《新唐書》中記載小勃弄酋長歿盛所駐扎地區(qū)的真實名稱確為“白崖城”,原“白旗城”為記錄錯訛。

至此,趙孝祖率領鐵騎已經(jīng)深入如今云南大理附近,在征討過程中先后進行了五次大大小小的戰(zhàn)斗,皆以趙孝祖部隊的勝利而告終,西南地區(qū)也恢復了往日的安定。《新唐書》中記載:“顯慶元年(656),西洱河大首領楊棟附顯、和蠻大首領王羅祁。……朝貢方物。”[11]《資治通鑒》記載的具體時間在七月丁丑,此時為趙孝祖到達大、小勃弄后的第四年。西南使節(jié)入朝進貢,顯示出了唐朝對于此區(qū)域治理的成果,也從側(cè)面說明了趙孝祖此次西行討伐的重要意義。

《趙順墓志》記載:“以顯慶元年(656)十二月十二日薨于京第,春秋七十。”顯慶元年即公元656年,由此可知趙孝祖公元586年出生。討伐白水蠻戰(zhàn)役開始于永徽二年(651),時年趙順已經(jīng)65歲,已經(jīng)步入花甲之年。史料之中對于趙順的記載極少,只在兩唐書中對其出兵云南討伐白水蠻等戰(zhàn)役有所介紹,據(jù)前文所述,這些史實也與墓志銘有所對應。雖然在趙孝祖加封左領軍將軍之前,遺存的史料中并沒有發(fā)現(xiàn)更多的關于趙孝祖的信息,但是趙孝祖早已戰(zhàn)功卓著。墓志銘中記載趙順在武德九年(626)四十歲時授山泉府左別將以及日后轉(zhuǎn)任藍田府統(tǒng)軍,還提及其“懸旌北伐,已勒燕然之文”。可見,趙孝祖在出征云南之前已經(jīng)在唐西北地區(qū)守護邊疆、保衛(wèi)國家數(shù)十載,并陸續(xù)獲得了朝廷一定的賞識。所以說,墓志中對于趙孝祖的生平“執(zhí)戈丹陛,警衛(wèi)文?”的評價也并非完全是溢美之詞。

三、《趙順墓志》的書法藝術(shù)價值

《趙順墓志》出土時墓志蓋丟失,所幸志身保存相對完好,所留存下的墓志文除了具有史料價值外,更具有珍貴的書法藝術(shù)價值。

據(jù)志文所述,該件墓志同墓主人趙順在顯慶二年葬在咸陽。顯慶二年為公元657年,當時正值歐體、褚體書風盛行之時,此時距歐陽詢?nèi)ナ纼H十余年,距褚遂良寫成《雁塔圣教序》僅約四年。且該墓志的書法風格與書手和刻手也息息相關。

據(jù)墓志志文可知,此墓志由故吏前記室參軍石利賓書寫,但是筆者翻閱相關史料,并無其他記載。由此可見石利賓此人在當時并沒有多大的影響力或者豐功偉業(yè),石利賓作為唐代的一名普通官吏,受當時社會風氣的影響,專師歐、褚,其書風遂與歐陽詢、褚遂良書法風格相似,從側(cè)面也反映出歐、褚書風在當時的影響力之大。

除此之外,此墓志能夠在刻成之后具有較高的藝術(shù)價值,其功勞并非歸于石利賓一人,墓志刻工萬文韶也在其中充當了重要的角色。萬文韶相較石利賓而言較為出名,萬文韶作為唐代初期著名的刻工就親手刻下了歐陽詢所書《姚辯墓志》、褚遂良書《雁塔圣教序》等眾多作品,清人秦文錦評價《雁塔圣教序》時就順帶說明萬文韶的刻工高超:“萬文韶能將轉(zhuǎn)折微妙處一一傳出,摩勒之精,為有唐各碑之冠。”沙孟海先生在《兩晉南北朝書跡的寫體與刻體》一文中說道:“碑版文字,先書后刻,刻手佳惡,所關非細。綜覽墨本,有書刻俱佳者,有書佳刻不佳者,亦有書刻俱劣者,未可一概論也。”[12]由此可見,《趙順墓志》的書法風格特點,是受時風影響下的石利賓和萬文韶所共同創(chuàng)作形成的,石利賓在書寫時取法歐、褚,而在鐫刻的過程中作為有豐富經(jīng)驗的萬文韶在用刀的技巧等方面更好地還原了其書寫原貌,正是多種因素的共同影響,為我們展現(xiàn)出一幅優(yōu)秀的書法作品。

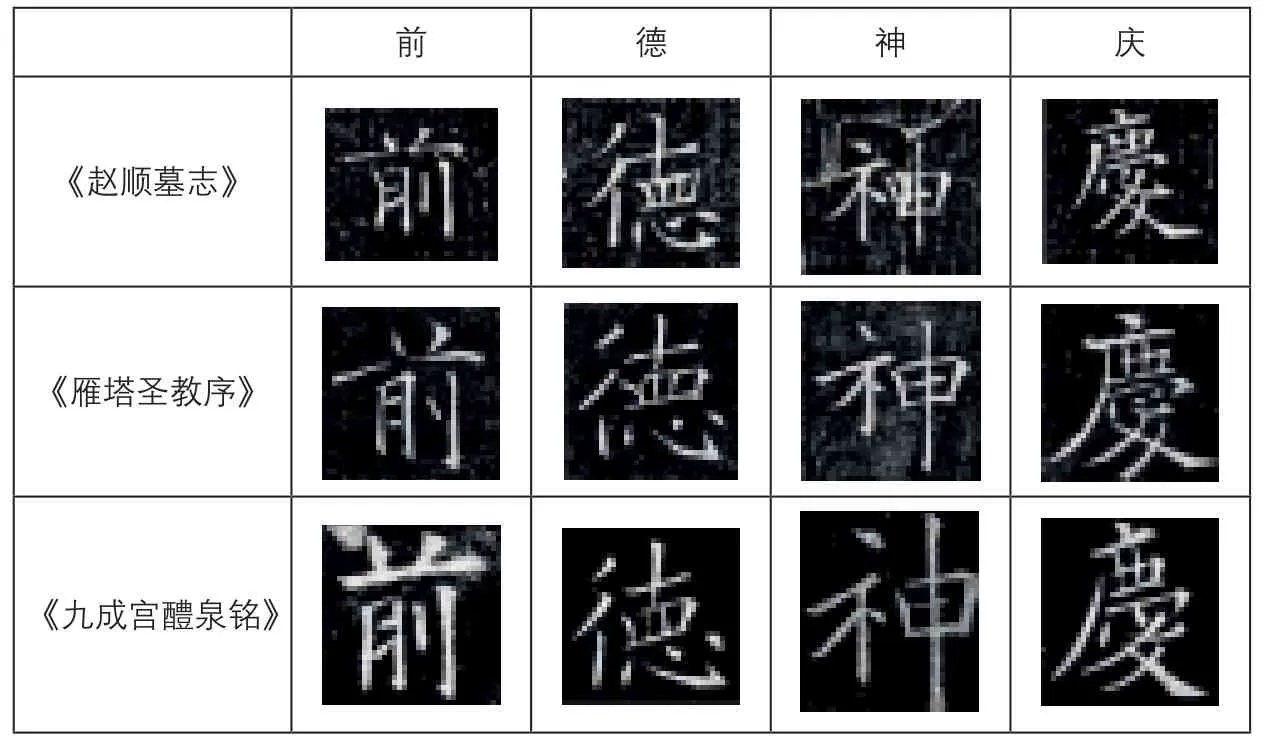

《趙順墓志》與《雁塔圣教序》《九成宮醴泉銘》單字對比表

《趙順墓志》從整體上來看屬于工穩(wěn)、端莊清秀一路,單字較為均勻地安排在界格之中。但是當我們細細觀瞧,筆畫看似纖瘦,實則勁秀飽滿、字字珠璣。單字的外輪廓和字形大小并不像“算子”一樣平平無奇地排布下來,而是跟隨文字本身的結(jié)構(gòu)特點隨意變化,例如在第一、二行并排的“纂”與“國”就形成了鮮明的對比,“纂”字字形修長端正,而“國”字凝練,并且國字框并非橫平豎直,而是向右上偏斜以“側(cè)面示人”,使得其增添了一份靈動之氣。

在單字的點畫和結(jié)構(gòu)方面,考慮到《趙順墓志》的書寫時間,筆者將《趙順墓志》與歐陽詢、褚遂良成熟時期的作品相比較,其書與歐、褚之間既有相似又有不同。

從對比表中我們不難發(fā)現(xiàn),《趙順墓志》與《雁塔圣教序》《九成宮醴泉銘》在點畫、結(jié)構(gòu)、姿態(tài)等方面存在著相似性。

其一,從點畫來看,以“前”字為例,最上部分兩點的入筆方向和連帶關系具有高度的相似性。另外“前”的下半部分的豎畫起筆都是由外向內(nèi)回扣,并且豎畫的外輪廓均呈現(xiàn)出明顯的內(nèi)擫趨勢,而《趙順墓志》中的“前”字的收筆部分,不論是石利賓書寫面目本來如此還是萬文韶刻法所致,其所造成的形態(tài)與褚體風格同樣十分相近。

唐 趙順墓志拓片(局部) 選自國家圖書館出版社《秦晉豫新出墓志蒐佚續(xù)編》

其二,從字形架構(gòu)方面來說,以“德”字為例,“彳”的結(jié)構(gòu)形態(tài)可以明顯顯示出《趙順墓志》與歐陽詢書跡的相似性,其均屬于瘦長內(nèi)斂的結(jié)構(gòu)狀態(tài),并且其并沒有向左伸展,反而與右半部分緊緊相依。而對于右半部分,《趙順墓志》與《雁塔圣教序》有異曲同工之妙,心字底以上部分整體追求架構(gòu)的端莊平正,上半部分占據(jù)大半導致重心下移,心字底全盤托住,向右舒展,在整體字形上形成了左收右放,端莊而又靈巧的結(jié)構(gòu)形式。而對于“神”字來說,它們?nèi)叩南嗨浦幐嘣谟诮Y(jié)構(gòu)意識和相似的審美趣味,由于右半部分的“申”字左右舒展的空間有限,所以左側(cè)的“礻”承擔起了向外舒展的作用,《趙順墓志》選擇了和《雁塔圣教序》一致的造型方法,均以橫畫向左夸張地外探作為其舒展形態(tài)的重要支撐。而此件墓志中的“神”字右邊的“申”卻沒有向下延伸,在造型上令人意外,反而較歐、褚來說增添一分古樸和別樣之美。

其三,從“慶”字來看,三者都營造出了整體向左傾倒、向右伸張的字勢,類似拳擊手出拳前的蓄力一般,為整個字增加了一份動感,從而在整體上起到了活躍氣氛、打破單調(diào)的重要作用。

從另一方面來看,《趙順墓志》也有自己的獨特之處:第一,大量字形重心下移,敦厚古樸。志文中的“神”“陽”“衛(wèi)”等字明顯將筆畫集中于字的下部,這樣的結(jié)構(gòu)形式會給人以穩(wěn)定之感,打破了人們對唐代楷書的固有印象。第二,大量筆畫連帶,靈動自然。例如“云”“左”等字能夠明顯地感到石利賓在書寫時從筆尖自然流露出的連帶動作,筆畫之間的牽絲映帶偶然入眼,為整體增加了靈巧之感。第三,偶見魏碑之風。在“參”“禮”等字中有明顯的魏碑用筆,行筆在臨近結(jié)束之時向下重按,形成了筆畫的厚重古茂之氣。在“崩”“略”等字的字形選擇上,更是參以南北朝時期典型的傾斜和特殊字法,這樣的書寫習慣和形式放在今天仍然值得我們借鑒。

總而言之,《趙順墓志》有自身獨特的書法風格,但同時又與歐、褚書風有眾多相似之處,要特別說明的是,這并不能直接證明石利賓師法歐、褚二人,但是可以肯定的是,歐陽詢、褚遂良在唐代初期絕對可以代表時代書風,對于包括像石利賓在內(nèi)的千萬基層官吏、民眾的書寫風格產(chǎn)生了重要的影響,甚至在一定程度,歐、褚所創(chuàng)造的書法風格代表了唐代初期人們對于書法的審美和期待。

結(jié)語

趙順作為唐代初期的一名將領,他在唐王朝的西北、西南都獲得過卓越功勛。尤其在平定滇西南區(qū)域的動蕩中表現(xiàn)出出色的作戰(zhàn)指揮能力。從歷史研究的角度來說,趙順出兵白水蠻這一事件是唐朝對周邊地區(qū)所采取的“軟硬兼施”的外交政策的縮影,同時也從側(cè)面反映出了唐王朝在建立初期國力的強盛和軍事實力的強大。《趙順墓志》具有重要的歷史和書法價值,志文向我們傳達的信息可以為我們審視歷史提供更多的材料支撐。從書法藝術(shù)研究的角度來看,在歐、褚之風籠罩下的唐代初期,我們不應該將眼界局限于大家、名家,而要全方位地了解當時那個時代的書風和審美趨向。另外,《趙順墓志》給我們帶來了不一樣的審美體驗,為我們的書法學習提供了范本,為我們書法藝術(shù)創(chuàng)作打開了思路。

注釋:

[1]趙文成,趙君平.秦晉豫新出墓志蒐佚續(xù)編[M].北京:國家圖書館出版社,2015:272.

[2]歐陽修,宋祁,撰.新唐書[M].北京:中華書局,2000:34.

[3]歐陽修,宋祁,撰.新唐書[M].北京:中華書局,2000:4787.

[4]歐陽修,宋祁,撰.新唐書[M].北京:中華書局,2000:4787.

[5]歐陽修,宋祁,撰.新唐書[M].北京:中華書局,2000:4787.

[6]歐陽修,宋祁,撰.新唐書[M].北京:中華書局,2000:4787.

[7]許慎.說文解字[M].北京:中華書局,1963:122.

[8]歐陽修,宋祁,撰.新唐書[M].北京:中華書局,2000:4787.

[9]趙德坤,主編,大波那村志[M].昆明:云南民族出版社,2008:17.

[10]吳縝,撰.四部叢刊三編:史部·新唐書糾謬[M].上海:上海書店出版社,1935:3.

[11]歐陽修,宋祁,撰.新唐書[M].北京:中華書局,2000:4792.

[12]沙孟海.兩晉南北朝書跡的寫體與刻體:《蘭亭帖》爭論的關鍵問題[J].新美術(shù),1990(03):11—12.