有效開發拓展性課程

◇周 敏(浙江:永康市古山鎮古山小學)

自2014年《關于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務的意見》和《浙江省教育廳關于深化義務教育課程改革的指導意見》頒布實施以來,各地各校拓展性課程遍地開花,各顯特色。雖說拓展性課程主要是滿足學生的個性化學習需求,但是拓展性課程的開發也要基于基礎性課程的目標和要求。其實施目的也和基礎性課程一樣,指向發展學生的核心素養,其課程內容是對基礎性課程的延伸、補充、拓展和整合。

《義務教育科學課程標準》指出,小學科學是一門實踐性課程。探究活動應該是學生學習科學的重要方式,強調從學生熟悉的日常生活出發,與生活中的實際應用相聯系,嘗試解決簡單的生活問題,在實踐中體驗和積累認知世界的經驗,提高科學能力,培養科學態度,學習與同伴的交流、交往與合作。本著小學科學保護學生的好奇心和求知欲、倡導探究式學習、突出學生的主體地位等基本理念,筆者結合自己開發小學科學拓展性課程的經驗,認為圍繞主題精選擇、巧創生、重銜接,符合拓展性課程開發多樣性、層次性、綜合性、實踐性的基本原則,可以提高學生的學習興趣和綜合素質,培養學生的高階思維能力和學科核心素養,是小學科學拓展性課程開發的有效策略。

一、精選擇,實現課程內容的橫向拓展

《義務教育科學課程標準》指出,小學生對周圍世界具有強烈的好奇心和求知欲,這種好奇心和求知欲是推動學生科學學習的內在動力,對其終身發展具有重要的作用。但是如果只是依著學生的“興趣點”開發相關拓展課程,看似學生在“熱鬧”地探究,卻缺失了課程的科學性、知識的邏輯性。這樣的課程開發,是不夠的。

根據學生的年齡特征及實際學習情況,以教材內容為基礎,圍繞探究主題,精心選取生活化的素材,設計科學性、趣味性的拓展課程,在遵循知識邏輯性的基礎上,對課程內容橫向類比拓展,既保護了學生的好奇心,也激發了學生的求知欲。

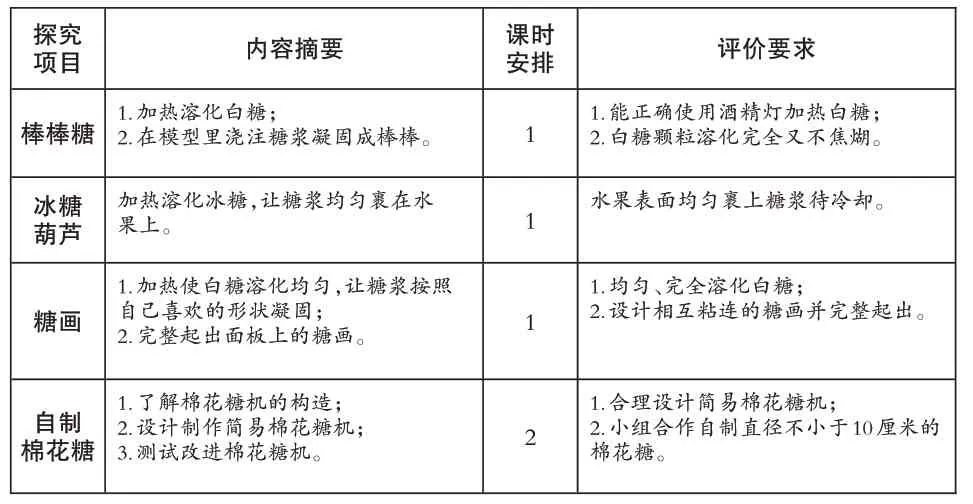

“加熱白糖”實驗是教科版六年級下冊“物質的變化”單元中的觀察探究實驗之一。在探究研討“白糖加熱過程中,有哪些變化?”這一問題后,學生提出了更多關于白糖變化的探究問題。怎樣讓白糖變成活靈活現的糖畫?怎樣讓糖焦黃通透、余味留甘?怎樣讓糖畫圖樣清晰,長時間保持形狀?做糖畫沒有底稿,怎樣做出漂亮的造型?能不能做出立體的?糖畫于棒棒糖之間又差了什么?還可以做成各種口味的糖葫蘆嗎?棉花糖是怎么做出來的?能不能自己制作一個棉花糖機?……教師趁勢引導學生對以上問題進行歸類,并以“糖”為學習主題,精心設計“糖糖變形記”拓展學習任務。(見表1)

表1:“糖糖變形記”拓展學習任務

基于教材內容,依著學生的學習興趣點,圍繞學習過程中產生的“真實問題”,精心選擇拓展主題,精心設計拓展學習內容,使學生在運用知識解決實際問題的過程中,科學思維得到發展,探究能力得到提升。

二、巧創生,幫助科學概念深度建構

小學科學教材基于“大概念”及學生的認知規律,以大單元結構組織學習主題,促進學生科學探究能力的提升和科學概念的有效建構。但科學概念的建構并不是一蹴而就的,它需要學生在不斷實踐、反思中,對科學概念進行重新思考與認知,并在每一次思考中提高對科學概念的認識。所以,僅僅通過一兩個課時或一個單元探究主題的學習,是較難有效建構科學概念的。教師可根據相關學習單元的“大概念”,巧妙利用生活中學生熟悉的材料,圍繞概念創新設計生活化、趣味化的探究項目,引導學生參與到拓展探究項目中來,在親歷實踐中逐步鞏固概念,促進科學概念的深度建構。將科學概念融于生活,更能引起學生的興趣,引發他們想要參與和驗證的渴望和沖動。

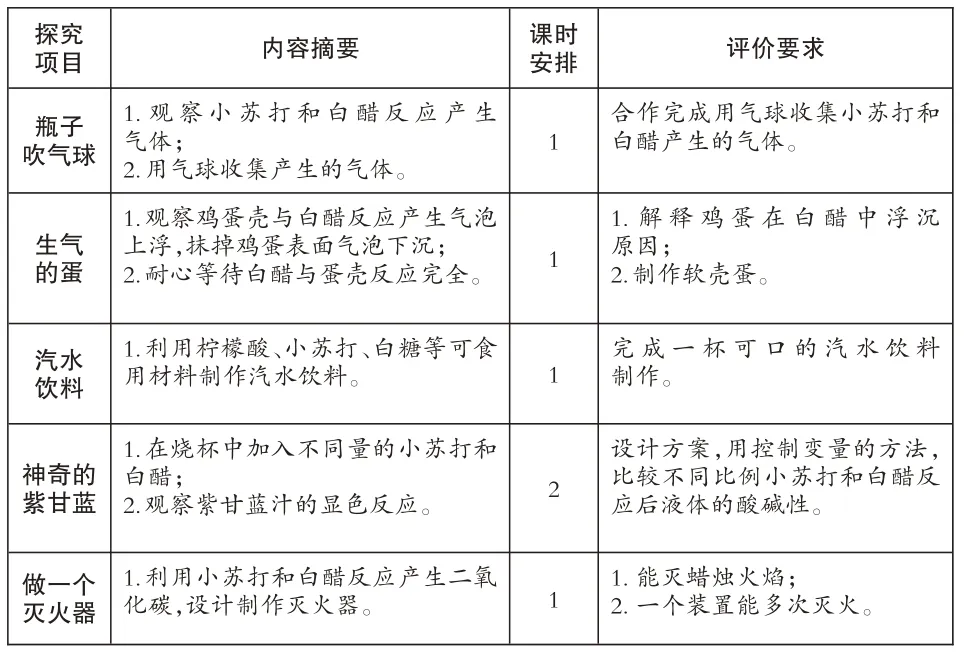

如,六年級下冊第二單元《小蘇打和白醋的變化》一課的學習后,圍繞“物體在變化時,構成的物體的物質可能改變,也可能不改變”這個概念,針對白醋(酸)遇到一些物質(碳酸鹽)會產生大量氣泡(二氧化碳氣體)這一科學知識,利用紫甘藍、檸檬、泡騰片等生活中常見的材料,產生很多變式,創意設計了“小蘇打和它的好朋友”探究學習項目(見表2),引導學生開展拓展探究。

表2:“小蘇打和它的好朋友”探究學習項目

科學概念本身就來源于人們的日常生活,并服務于人們的日常生活。從學生日常生活入手,將科學概念的構建融于生活,將學習與生活相互融合,讓學生在學習和了解了科學知識后,再用學到的科學知識解決生活中的實際問題,這樣能夠使學生對所學知識的理解更加深刻。在拓展學習過程中,學生不僅鞏固了課堂所學,還能將知識、結論舉一反三,運用已經建立的概念去理解、去擴展,學會運用核心知識和模型“觸類旁通”,在活學活用中促進科學概念的深度建構。

三、重銜接,促進學段知識的前后貫通

《義務教育科學課程標準》基于學生的年齡特征與認知規律,將小學科學課程的學習周期分為三個學段,將四大領域的18 個主要概念分解為75個學習內容,分布于3個學段。不同學段指向同一個大概念,以學習進階統領教材內容。但是受課時限制及學生認知規律等諸多因素的影響,科學概念的建構無法有效生成。

如,六年級下冊“物質的變化”單元的核心概念是物質的變化,學生需要認識變化是有規律的,規律是可以被我們認識的。教材圍繞“物體在變化時,構成物體的物質可能改變,也可能不改變”這一主題,安排了4 個課時的內容,引導學生開展探究實驗,從化學變化伴隨的現象中,尋找化學變化的本質:產生了新物質。從學生認識發展的角度,我們并不要求學生掌握化學變化的類型和化學變化生成的具體新物質。這對學生來說為時尚早,他們將在中學繼續學習。

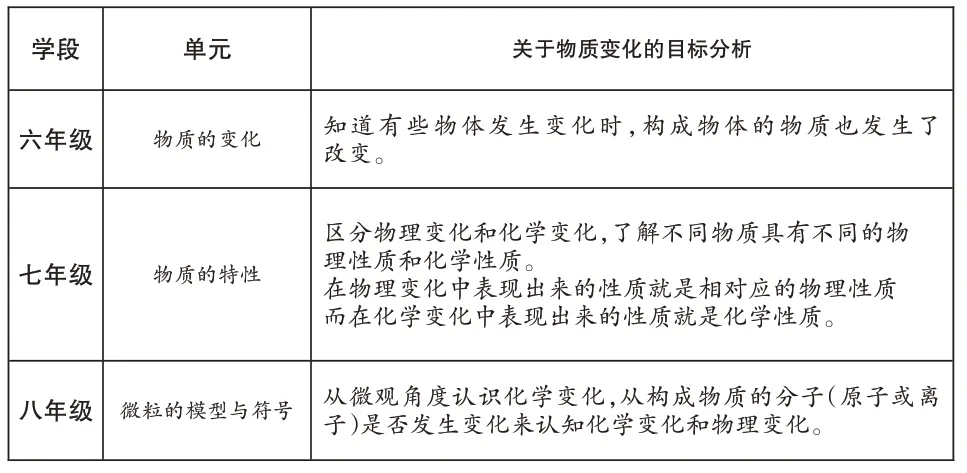

對照《義務教育小學科學課程標準》和《初中科學課程標準》中對“物質變化”內容的目標要求,是按照學習進階,層層遞進,逐級上升的。單獨拿“區分物理變化和化學變化”來說,小學階段停留在“伴隨現象的初步判斷是否有新物質生成”,而初中八年級就需要從微觀角度、從構成物質的分子(原子或離子)是否發生變化來認知化學變化和物理變化。(目標表述見表3)

表3:中小學“物質變化”教學目標對比

教師在分析、厘清中小學各學段的教材內容及教學目標后,應從當前學情出發,將“已學—在學—將學—未學”的內容串聯起來,設計學段銜接的拓展探究項目,為學生建構科學概念,生成知識框架體系做好鏈接,打好基礎。

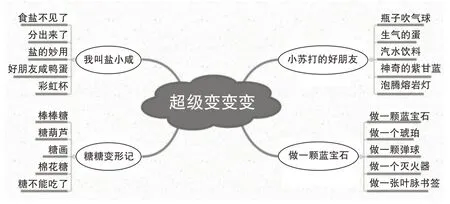

六年級下冊的科學拓展課程《超級變變變》,就是以六年級下冊現有教材中的這些內容為主,設計了4 個單元20 課內容(如圖1),教師根據實際情況選擇使用。這些內容涵蓋了物理變化、物理性質的應用,化學變化、化學性質的應用,有些變化既有物理變化又有化學變化,有些內容既應用了物理性質又應用了化學性質。學生在活動中去觀察、去對比、去體驗,對物質變化的規律及本質有了深入的了解,為中學的后續學習鋪墊了認知基礎。

圖1:課程《超級變變變》內容

課程因學生而生,教師因課程而長,開創一種課程就是開創一種未來。拓展性課程的探究活動應該是一種有創意的學習方式,是科學教學與新課程改革有機結合的一種探索。在積極探索拓展性課程的開發、實施的過程中,教師應根據社會發展新變化、科技進步新成果,緊密聯系學生生活經驗,積極開拓符合學生不同發展階段年齡特征的課程內容,豐富基礎課程,注重學段銜接,提高學生綜合運用知識解決實際問題的能力,以滿足學生的個性化學習需求,打牢學生終身發展的基礎。