以《電和磁》教學提高學生科學思維能力

◇朱潮海(浙江:余姚市實驗學校)

一、科學思維是核心素養的核心

思維是課堂教學中師生的核心活動。科學思維是科學學科核心素養的核心。科學教學應指向學生的科學思維。劉恩山提出,科學思維是具有意識的人腦對科學事物的本質屬性、內在規律及事物間的相互聯系和關系的間接和概括反映。科學思維有多種基本方法,包括分析與綜合、抽象與概括、比較與分類、邏輯推理、類比思維、臻美思維等。

韋鈺指出,科學的核心之一是理性的推論,根據已獲得的信息和對現象的觀察,提出解釋、結論或預測。學生親歷以探究實踐為主的科學學習過程,其基本特征與科學家的研究歷程相似,學生的科學學習活動與科學思維緊密相關。

二、科學課堂中科學思維教學存在的問題及分析

(一)教師沒有厘清思維路徑

教科版教材以科學探究活動為主體,科學思維蘊含其中。部分科學教師在研讀教材時,更容易被外在的活動所吸引,而忽視了活動背后的科學思維,更沒有理順教材中每個活動之間的思維脈絡。這導致教學活動浮于活動表面,缺乏深層次的思維發展,也與課程標準中倡導的動手動腦學科學的教學思想相背離。

(二)學生思維路徑存在斷崖現象

教學的主體是多樣的,每個個體的發展水平存在差異。這反映教學面臨著統一性與差異性的矛盾。同時,學生的思維發展是一個連續的過程,所謂“跳一跳摘到桃”,就是指在學生思維發展的最近發展區實施教學。在學習進程中,學習活動與學生的思維路徑存在斷崖,這時需要教師根據學生的思維難點搭建腳手架,推進學生思維能力進階。

(三)教學缺少思維展示途徑

在一些科學課堂中,教師采用講授的方法替代學生思維,呈現概念形成過程中,學生被動地傾聽,缺少主動思維。抑或是學生在科學實踐活動后,沒有研討交流的時間和空間,缺少研討交流和融會貫通的思維過程。

三、科學課堂促進學生科學思維能力的教學策略

辯證唯物主義認為,思維的產生和發展都同社會實踐和語言緊密地聯系在一起。在科學學習的過程中,學生經歷科學探究實踐為主的探索活動,并在活動后借助科學語言進行研討交流,以此促進科學思維的發展。教師應成為學生科學思維活動的引導者、組織者和支持者。下面,筆者以《電和磁》一課為例,探討科學課堂促進學生科學思維能力發展的教學策略。

(一)厘清教材思維脈絡

《電和磁》教材安排了兩個活動:第一個活動是通電導線使指南針偏轉,學生描述磁針偏轉現象,比較磁針偏轉現象,分析后提出電生磁的解釋。第二個活動是做通電線圈使指南針偏轉的實驗,為學生理解電磁鐵原理打下基礎。

從概念建構和思維進階的角度來審視教材,存在兩個問題。第一,在邏輯推理錯誤和證據不全的情況下,通過活動一推論得出電生磁的科學概念。因為在實驗中改變的量是電流,采用因果分析的邏輯推理通電導線使磁針偏轉,并不能得出“電產生磁”的結論。因此有效的推理是電流影響磁針偏轉。第二,兩個活動之間缺少內在的思維通道。從通電導線和指南針研究活動發展到通電線圈和磁針,為何要這樣研究,思維的推進過程顯得過于生硬,缺少內在脈絡。

為了解決上述問題,教師應以科學思維來推進學生的探究過程,構建科學概念。首先,學生從磁針偏轉的實驗現象中形成探究的問題“磁針為什么會發生偏轉”,猜想是電流直接影響了磁針偏轉,還是電流產生了磁。其次,學生采用讓磁針偏轉角度增大的方法來收集信息,教師突破教材,通過增加兩根導線能否讓磁針偏轉角度增大的實踐活動,使學生發現相同電流方向的導線能使磁針偏轉角度增大。學生在此基礎上推論研究線圈與磁針偏轉的關系,從而理順教材思維脈絡,建立起活動一與活動二之間的聯系。最后,將觀察的現象與猜想進行關聯,將現象作為證據做出論證,并在交流與解釋中構建電生磁的科學概念。

(二)架設科學思維之梯

在科學教育中,教師可采用活動手冊支持學生的科學學習活動。活動手冊應成為學生科學學習的思維支架。借助活動手冊,5~6年級學生采用圖文結合等方式記錄原有經驗和科學事實,并呈現他們運用分析、比較、概括、推理等思維方法形成科學概念的過程。

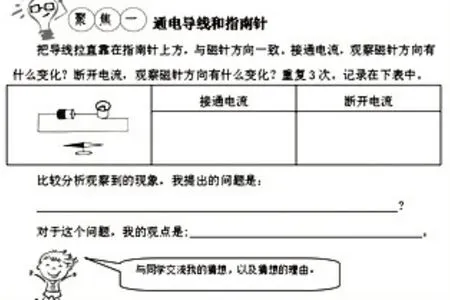

在《電和磁》一課的教學中,教師編制學習活動單以支持學生的科學實踐與科學思維。圖1指引學生研究通電導線與指南針,在描述現象后比較分析實驗現象,提出問題和觀點。提出問題是學生主動思維之開始,提出觀點的過程是學生與原有概念建立連接的過程。

圖1

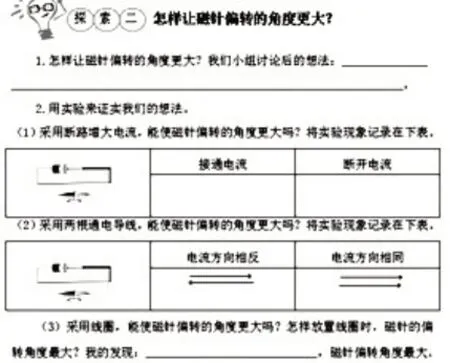

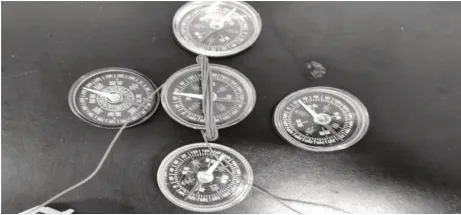

圖2 是怎樣讓磁針偏轉角度更大的探索活動單。學生基于已有經驗提出多種假設,建立研究問題與方案之間的科學思維橋梁。在制定方案的過程中,學生思維的清晰性、條理性、嚴謹性等諸多品質得到了鍛煉。教師借助兩根導線的實踐活動架起了一根導線到線圈的思維之梯,理順了學生思維發展的路徑。一根導線使磁針偏轉的角度小,兩根導線會怎樣呢?實驗后發現,電流方向相同的兩根導線能使磁針偏轉角度增大,由此推理用多根電流方向相同的導線疊加即線圈能否使磁針偏轉的角度更大。在探索的過程中,學生積極主動地參與其中,思維先行,引領探究活動。

圖2

(三)搭建展示思維平臺

科學思維能力的發展,不是憑空產生的,而是在一個個的思維活動中逐步發展的。科學課程標準指出,科學思維是從科學的視角對客觀事物的本質屬性、內在規律及相互關系的認識方式。然而思維是一個內隱的過程,因此,在科學課堂教學中,教師應圍繞核心概念組織內容,搭建學生科學思維生長的平臺,借助活動手冊和交流過程展示學生的科學思維過程。學生展示原有經驗和獲得的事實,呈現運用分析與綜合、比較與分類、抽象與概括等思維方法初步建立的科學概念,表述運用科學證據論證結論的過程,在全班的研討交流中借助集體論證完善或重構證據與解釋之間的關系,監控和反思科學思維能力。

1.在比較分析中發展科學思維

案例1 通電導線和指南針

教師:在剛才的實驗中,接通電流瞬間,觀察磁針有什么變化?斷開電流瞬間,觀察磁針有什么變化?

生1:接通電流,指針順時針偏轉10°;斷開電流,指針又與導線對齊。

生2:接通電流,指針逆時針偏轉。

師:它們的共有特征是指針都偏轉了。

教師板書:接通電流,磁針偏轉;斷開電流,磁針復位。

師:同學們看到這個現象,心中肯定充滿疑惑。

生:磁針為什么會偏轉?

教師:奧斯特也產生了疑問,同學們來說說看你的觀點是什么?

生1:電產生磁,磁與磁針作用。

師:還有其他觀點嗎?

生2:電直接影響磁。

師:這其實是一個對比實驗,改變的條件是電流。看來是電流影響了磁針偏轉。那么,是電產生磁,還是電直接影響磁,根據我們現在的資料,還難于做出結論,需要我們進一步收集證據,才能做出判斷。

在科學研究中,對事物和現象的分析是多層次、多維度的。對于同一現象,會存在多種解釋。在科學教學中,科學教師需認識科學活動背后的分析方法和分析維度,以便更好地支持學生開展思維活動。對通電導線和指南針、斷電導線和指南針兩個實驗,在時間軸上先后比較,分析得出磁針的偏轉與電流有關,既是一種定性分析,也是一種因果分析。

2.在科學建模中發展科學思維

案例2 讓磁針偏轉角度更大

師:該如何驗證我們的觀點呢?這個問題很難解決,我們可以換個角度。在剛才的實驗中,磁針偏轉的角度比較小,怎樣讓磁針偏轉的角度更大?你想到了什么方法?

生1:可以增加電池。

師:你是怎么想的?

生1:因為電流影響了磁針偏轉,所以增加電池。

師:增加電池也就增大了電流,在剛才的實驗中我們已經用了兩節電池,兩節電池電壓是3v,小燈泡額定電壓是2.5v,如果電池再增加,小燈泡肯定會壞掉。那怎么辦?

師:PPT 出示短路實驗方法,強調短路的危害,一觸即發。

生2:多纏繞幾圈導線,導線多,對磁有影響。

教師追問:你是怎么想的?

生:因為一根導線能讓磁針偏轉一點,多用幾根導線估計偏轉得會更明顯一點。

師:我們先用兩個導線來研究。我們將兩根導線捏在一起,看看磁針偏轉情況,此時兩根導線上的電流方向不同。再改變其中一根導線的方向,使電流方向一致,再看看磁針偏轉情況。

師:兩個實驗都完成后,請組長上來拿線圈。把線圈接入電路,能使磁針偏轉角度更大嗎?怎樣放置線圈時,磁針的偏轉角度最大?

對事物發生的可能性進行假設是抽象思維的特征。科學假設有助于學生構建問題與探索方案之間的橋梁,假設的過程是學生調動原有認知與生活經驗的過程,嘗試運用原有認知解決問題的過程,是學生主動思維的體現。六年級的學生年齡在11~12 歲,其思維水平正處在具體形象思維向抽象邏輯思維過渡的階段。學生的思維必須依賴具體的事物進行,以科學表象為思維材料而進行思維。由2 根導線的對比研究演繹推理到相同電流方向的一組線圈,建立實物模型。模型建構有助于學生抓住事物的本質特征,加深對電生磁概念的理解,凸顯系統思維。

3.在科學論證中發展科學思維

案例3 探討磁針偏轉的原因

生1:短路時,接通電流,磁針偏轉角度更大;斷開電流,磁針復位。

兩根導線電流方向相反,磁針不動;電流方向相同,磁針偏轉角度更大。

采用線圈,磁針偏轉角度也更大了。指南針放在線圈中間,偏角最大。

師:你怎么解釋你們觀察到的現象呢?

生2:短路,電流變大,偏角更大。

生3:兩根導線,電流增大,偏角更大。

師:同一根導線中,電流大小不變,那為什么會這樣?

生4:電流變多了。

師:電產生磁,磁疊加。

師:根據課堂觀察,你現在認為磁針偏轉的原因是什么?對課堂中提出的兩個觀點,說說自己的想法。

生1:第一個觀點是正確的,電產生了磁,電流越大,磁力越大。

生2:我也認為是電產生磁。兩根導線相反方向放置時,電流大小不變,磁相互抵消,磁針沒有偏轉。

師:大家都贊同第一種觀點。但是我們用增大電流的方法使磁針偏轉角度增大,所以我認為磁針偏轉是電流的直接作用,有沒有人能說服我?

生3:我還是認為電產生了磁,因為更大的電流產生了更多的磁,然后磁針偏轉了。

師指名提出第二個觀點的學生。

師:你現在還堅持自己原有的觀點,認為電流直接影響磁針偏轉?

生4:不堅持,我也認為是電產生磁。

研討是發展學生思維的過程。在科學探索活動后,要保證學生有足夠的時間表達各自的想法,以此激發其想象力和發展科學思維。在研討過程中,學生借助這三個科學實驗現象,將實驗中觀察到的現象與自己原有的觀點建立聯系,嘗試運用證據來論證自己的想法,在構建解釋中對初始想法進行修正和擴展,確證了電產生磁的觀點,否認了電流直接影響磁的觀點。

4.在類比思維中發展科學思維

案例4 質疑與求證

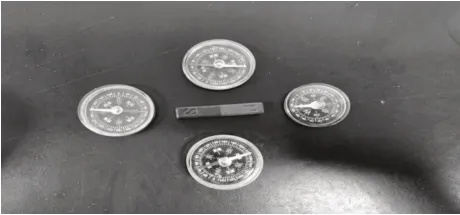

師:是不是電流產生了磁呢?老師這里拍攝有兩張圖(圖3 和圖4),比較磁鐵和通電線圈對小磁針的影響,它們有什么共同之處?由此你又想到了什么?

圖3

圖4

生:條形磁鐵周圍指南針的偏轉情況與通電線圈周圍指南針偏轉情況相似,由此推理:通電線圈具有像磁鐵一樣的性質。

師:將通電線圈繞在鐵釘上,會出現什么現象?能否磁化鐵釘?下節課繼續探究。

教學中,教師提供線圈所產生的磁場與條形磁鐵產生的磁場圖片,由此類比推理線圈具有與條形磁鐵相似的作用。在追求新的證據支持自己觀點的過程中,繼續延伸探究,將通電導線繞在鐵釘上,看看能否讓鐵釘磁化,這就進入了第二課的研究活動。因此,對電生磁的概念建構是一個不斷求證的過程,是一個思維逐步推進的過程,強化了學生的證據意識,以及運用證據論證推理科學觀點的過程。

綜上所述,在課堂教學中,教師厘清教材思維脈絡,架設科學思維之梯,搭建展示科學思維的平臺,指向學生的科學思維能力,學生運用比較、分析、類比等思維方法,將有助于學生科學推理、科學建模、科學論證等科學思維能力的發展。