新零售模式供應鏈下生鮮農產品質量檢測演化博弈*

□ 張冰玉,劉紅鎖,劉佳虎

(哈爾濱理工大學 經濟與管理學院,黑龍江 哈爾濱 150000)

1 引言

隨著國務院辦公廳發布《關于推動實體零售創新轉型的意見》,更明確地推動了我國傳統零售行業向新零售模式革新,我國農產品的銷售額增速逐年上升。根據《中國農產品網絡零售市場暨重點單品分析報告(2020)》,2019年我國農產品網絡零售額較2018年同比增長24.8%,銷售量同比增長33.2%。其中,生鮮農產品以26.3%的份額在農產品網絡零售額中占比最高。

但是,由于我國新零售模式供應鏈下的產品質量檢測相關技術落后,不能保障生鮮農產品的質量安全。同時,國家高度聚焦“三農”工作,2021年中央一號文件提出加強農產品質量和食品安全監管,推進國家農產品安全縣創建等一系列要求[1]。生鮮農產品的質量安全是影響消費者選擇傾向的重要因素,在新零售模式供應鏈背景下,研究生鮮農產品質量安全問題對于保障消費者利益、加強食品安全、促進互聯網電商經濟的發展具有重要意義。

2 文獻綜述

生鮮農產品的供應過程已成為學術界的熱點研究內容,主要集中在產品質量安全和供應鏈主體兩方面。

在產品質量的研究上,崔彬[2]認為改革和管理生鮮農產品供應鏈中的小規模經營主體是解決政府高管理成本和食品安全問題的主要路徑;馬嘉昕[3]針對電商企業頻繁出現生鮮農產品質量問題的現象,從供應鏈的時間運作的前、中、后期三個時間段總結了問題產生的原因;鄒繼陳[4]討論了電商平臺銷售生鮮農產品的保險、時效等天然優勢,指出共同治理電商平臺的質量安全風險具有很強的時代性;何德華等[5]、林家寶等[6]、吳自強[7]通過實證分析得出產品安全和質量預期、網站信息豐富度和產品描述的詳細程度等均是影響消費者意愿的主要因素。

在生鮮農產品供應鏈的研究上,Feng Yangang等[8]為解決生鮮農產品新鮮度和價格對消費者需求的影響,通過數值模擬構建了供應鏈決策模型;Yan Bo等[9]考慮生鮮農產品新鮮度問題,構建時變需求函數實現零售商和供應商的雙贏;Zhenguo Liu等[10]為解決供應鏈的雙渠道沖突,提出將供應鏈資源進行整合分配的辦法;于濤等[11]進一步研究產品在質量監管流程中的管理問題,建立了政府與第三方之間的演化博弈模型。

綜上所述,雖然學者針對提高生鮮農產品的質量做出了積極探索,但大多研究政府與供應商、零售商之間的演化博弈,或是研究傳統電商零售模式下的質量管理,鮮少有學者對新零售模式供應鏈下生鮮農產品的供應商和消費者之間的博弈關系進行研究。

與以往文獻相比,本文的創新點主要有:①在信息不對稱和有限理性的條件下,將消費者對產品的偏好作為動態過程,通過構建供應商與消費者之間的演化博弈模型,解決消費者對供應商檢測產品質量的偏好問題。研究結果可以反映新零售模式供應鏈下供應商與消費者行為策略的均衡選擇,有助于解決提高產品抽樣檢測質量這一實際問題。②通過對演化博弈模型的均衡點求解、穩定性分析,體現消費者與供應商在產品偏好和檢測產品之間的穩定性選擇。然后變化消費者的隱性收益額、對違規供應商懲罰額度的參數,構建Matlab仿真模型。更直觀地反映消費者和供應商選擇趨勢的變化,針對優化供求關系提出方法措施,從而彌補了現有文獻的不足。

3 演化博弈模型構建

3.1 演化博弈基本假設

文章的博弈主體為生鮮農產品供應鏈的消費者和供應商,新零售模式是指增強線上線下一體化,提升消費者的便利感和滿足感,推動價格消費向價值消費的轉型。消費者和供應商是生鮮農產品供應鏈系統的關鍵主體,新零售模式的主要核心是提高產品價值和質量,本研究中新零售模式供應鏈下的演化博弈主要考慮影響生鮮農產品質量環節的消費者和供應商。

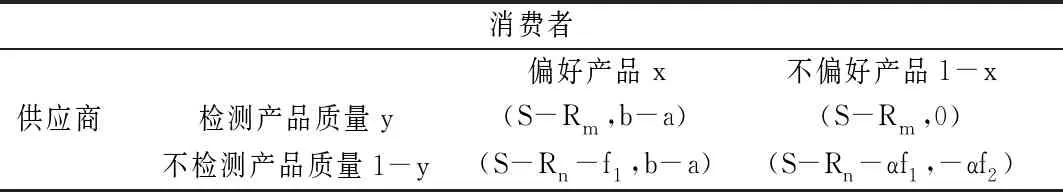

假設1:消費者的策略合集是(偏好產品,不偏好產品),供應商的策略合集是(檢測產品質量,不檢測產品質量),構成2*2矩陣。消費者群體偏好產品的比例為x,不偏好產品的比例為1-x;供應商群體選擇檢測產品質量的比例是y,選擇不檢測產品質量的比例是1-y(0≤y≤1;0≤x≤1)。

假設2:常見的生鮮農產品的質量檢測措施是對產品進行抽樣檢測,若供應商購買檢測設備對生鮮農產品進行抽樣檢測并出具質量檢測報告,需要花費的成本為Rm;供應商未檢測生鮮農產品質量的成本為Rn,可知Rm>Rn。供應商銷售生鮮農產品所獲得的收益為S。

假設3:若消費者偏好購買產品,購買生鮮農產品所花費的成本為a,獲得所購買產品帶來的營養健康等隱形收益為b,此時消費者的效益為b-a。如果消費者不偏好購買產品,不花費成本,同時也不會獲得產品隱形收益。

假設4:消費者偏好產品且發現供應商不檢測產品的質量,供應商受到的罰金為f1,如限期完善產品質量檢測體系,供應商的效用為S-Rn-f1。

假設5:在消費者不偏好產品時,供應商也有α(0≤α≤1)的可能性被監管部門發現未進行產品質量檢測,不檢測產品質量就對外銷售的供應商被發現后受到的懲罰為f1,同時消費者健康安全利益受到的潛在損害為f2。

3.2 演化博弈構建與求解

表1 新零售模式供應鏈下消費者—供應商的收益矩陣

①演化博弈的平衡點求解。

根據收益矩陣,消費者偏好產品的期望收益為

E1=y(b-a)+(1-y)(b-a)=b-a

(1)

消費者不偏好產品的期望收益為

E2=(1-y)(-αf2)=-αf2+yαf2

(2)

則消費者的平均收益為

(3)

同理,供應商檢測產品質量的期望收益為

U1=x(S-Rm)+(1-x)(S-Rm)

(4)

供應商不檢測產品質量的期望收益為

U2=x(S-Rn-f1)+(1-x)(S-Rn-αf1)

(5)

供應商的平均收益為

(6)

消費者和供應商的動態復制方程分別為

(7)

(8)

令dx/dt=0且dy/dt=0,可以得出二者策略互動的5個均衡點為(0,0)(0,1)(1,0)(1,1)(A,B)。其中0≤A≤1,0≤B≤1。此時,

(9)

(10)

②穩定性分析。

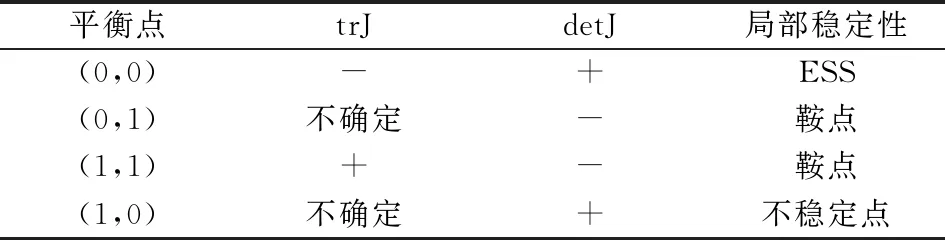

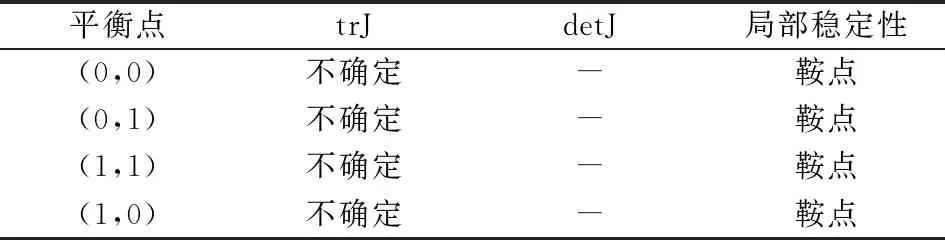

由于復制動態方程所求出的均衡點并不必然是系統的演化穩定策略(ESS),因此對系統進行局部穩定分析,利用Jacobian矩陣(記為J)求出演化均衡點的穩定性。

(11)

其中a11、a12、a21、a22分別為

a11=(1-2x)(b-a+αf2-yαf2)

(12)

a12=-x(1-x)αf2

(13)

a21=y(1-y)(1-α)f1

(14)

a22=(1-2y)[x(1-α)f1-(Rm-Rn-αf1)]

(15)

如果同時滿足以下兩個條件,則復制動態方程的均衡點就是演化穩定策略(ESS)。

1)trJ=a11+a12

(16)

(17)

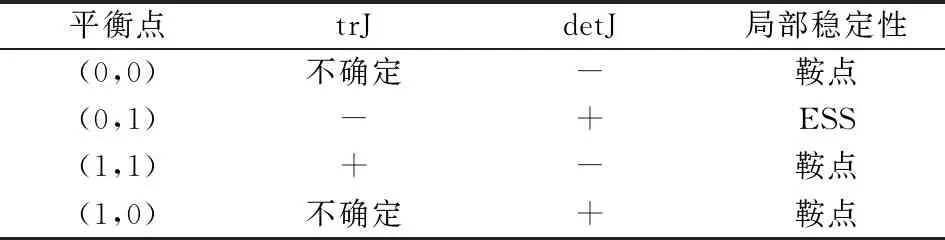

因此,得出5個局部均衡點處a11、a12、a21、a22的具體取值,如表2所示。

表2 局部均衡點處a11、a12、a21、a22的具體取值

其中,M和N的具體表達式分別為

(18)

(19)

只有同時滿足1)、2)兩個條件才是系統的演化博弈穩定策略,而點(A,B)處有a11+a22=0,不符合條件1),因此只需要考慮其余四個均衡點的情況即可。

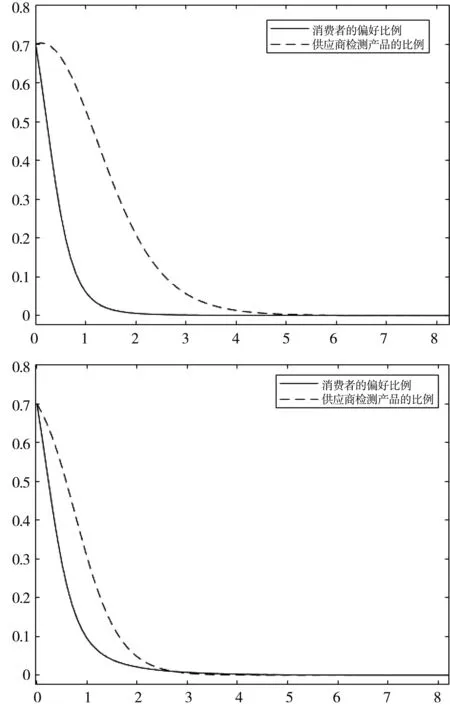

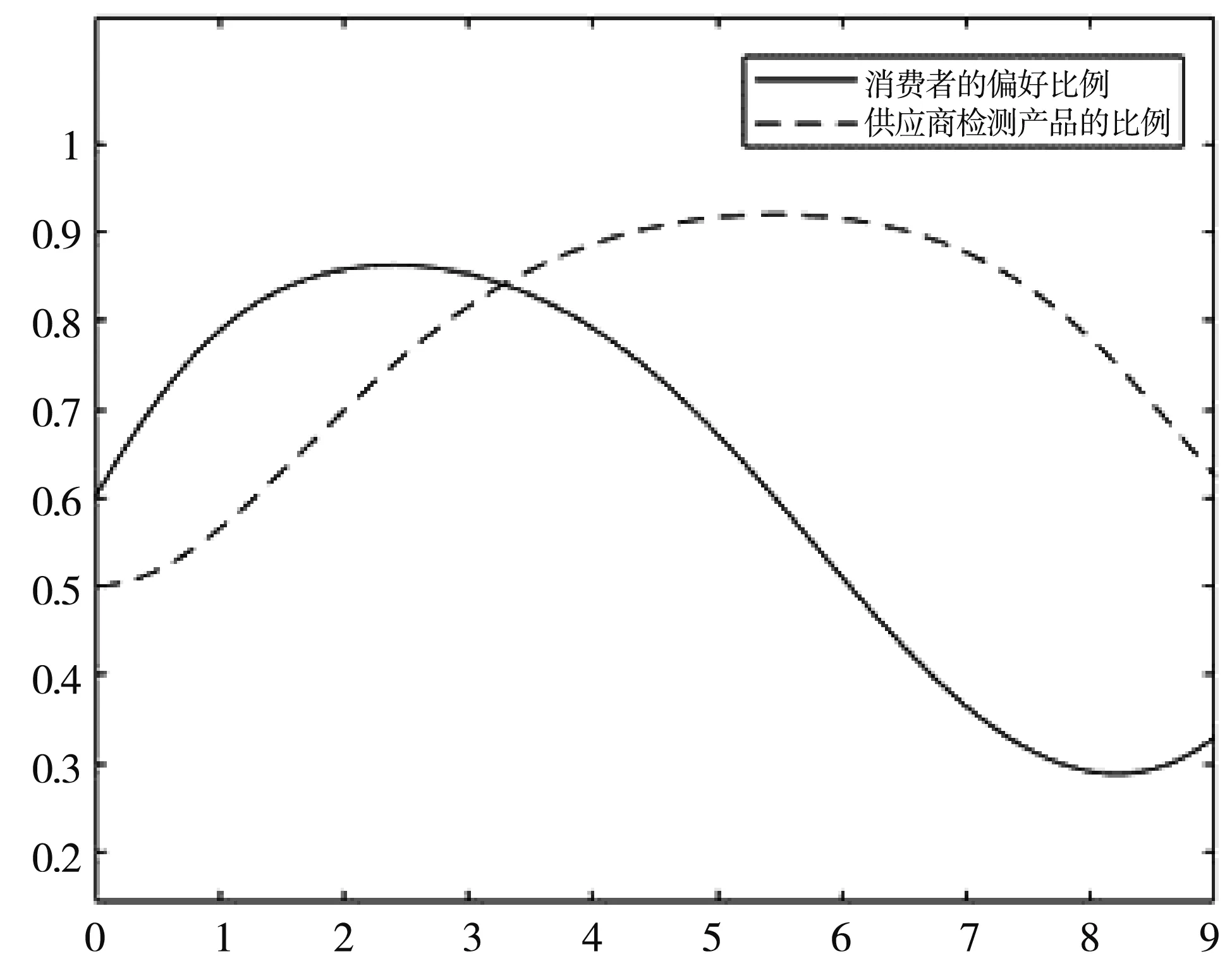

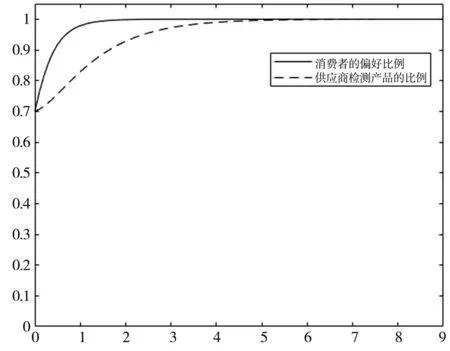

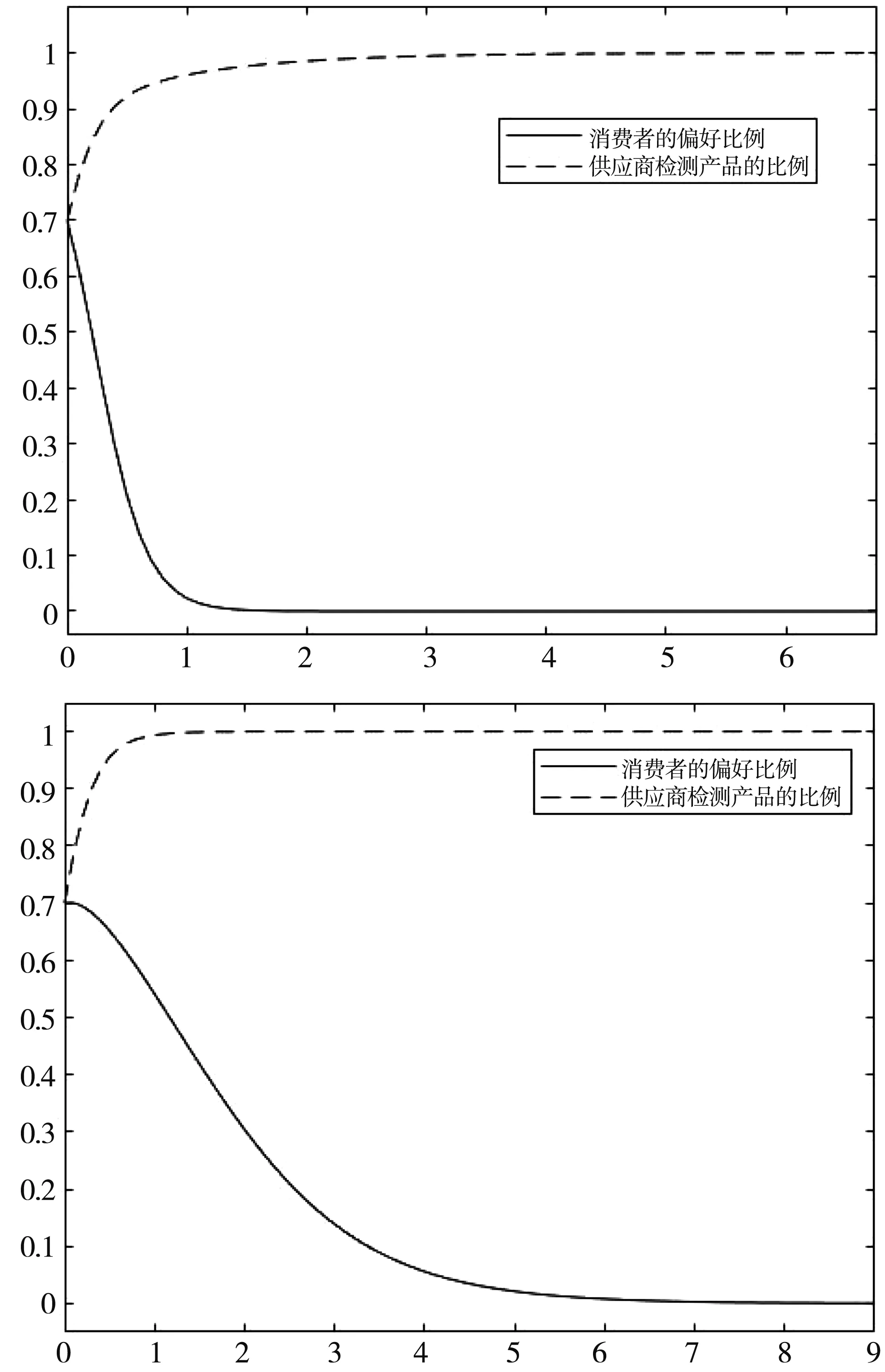

情況一:當b 表3 情況一均衡點的穩定性 情況二:當a-αf2 表4 情況二均衡點的穩定性 情況三:當b 表5 情況三均衡點的穩定性 情況四:當b>a且Rm-Rn 情況五:當a-αf2 利用Matlab將關鍵數據進行賦值,分析在新零售模式供應鏈下,不同數值對生鮮農產品的供應商和消費者的演化博弈穩定策略的影響。 ①當b 令a=6,b=1,Rm=5,Rn=1,f1=5,f2=8,α=0.5滿足第一種條件,令a=6,b=1,Rm=5,Rn=1,f1=3.5,f2=8,α=0.5滿足第二種情況,仿真結果如圖1所示。隨著演化迭代的步數增加,生鮮農產品消費者的偏好產品比例與供應商檢測產品比例不斷減少,最終形成穩定點(0,0),即(消費者不偏好產品,供應商不檢測產品質量)。 圖1 情況一的動態圖 如圖1所示,當消費者選擇偏好產品得到的潛在收益小于購買產品花費的成本與潛在損害之差,供應商受到的懲罰大于檢測產品質量與不檢測產品質量的成本之差,小于成本之差與被監管部門發現未檢測產品質量概率的比值,即處罰程度較輕時,供應商選擇趨向于不檢測產品的質量信息,而消費者選擇不偏好產品。在這種情況下,市場上生鮮農產品質量水平最差,雙方的總體收益最小。 ②當a-αf2 令a=6,b=5,Rm=5,Rn=1,f1=5,f2=8,α=0.5滿足要求,其演化模型的仿真結果如圖2所示。生鮮農產品消費者偏好產品的比例與供應商檢測產品質量所占比例一直在改變,但是兩者的行為演化策略走向趨勢大體一致,生鮮農產品的消費者和供應商之間的決策行為不存在演化穩定策略(ESS)。 圖2 情況二的動態圖 如圖2所示,當生鮮農產品消費者偏好產品獲得的收益大于消費成本與潛在健康安全損害成本之差,且小于消費成本時,供應商受到的懲罰大于檢測產品質量與不檢測產品質量成本之差,且比成本之差與被監管部門發現未檢測產品質量的概率比值小時,供應商與消費者的動態演化結果不穩定。在這種演化博弈的選擇下,供應商不檢測生鮮農產品質量損害了消費者的利益,不利于促進以價值為導向的新零售模式改革。這是由于在產品質量事故發生時,政府采取不合理的監管方法導致的,不利于解決未來生鮮農產品的供銷質量安全問題。 ③當b>a且Rm-Rn 令a=6,b=8,Rm=5,Rn=1,f1=5,f2=8,α=0.5滿足約束情況,消費者與供應商行為演化的穩定點為(1,1)即(消費者偏好產品,供應商檢測產品質量)。仿真的結果如圖3所示,根據演化迭代的步數,消費者偏好產品比例與供應商檢測產品所占比例均不斷增大。 圖3 情況三的動態圖 當消費者選擇偏好產品得到的收益大于付出的購買成本,供應商受到的懲罰大于檢測產品質量和不檢測產品質量的成本之差,小于是否檢測產品質量成本之差與被監管部門發現的概率比值時,消費者的選擇為偏好產品,供應商的理性選擇是進行產品檢測。 ④當b 令a=6,b=1,Rm=5,Rn=1,f1=10,f2=8,α=0.5滿足第一種條件,或者令a=6,b=5,Rm=5,Rn=1,f1=10,f2=8,α=0.5滿足第二種條件(如圖4)。隨著演化迭代步數的增加,消費者偏好的比例不斷減小,供應商檢測產品所占的比例不斷增大,形成演化平衡點(0,1)即(消費者不偏好產品,供應商檢測產品質量)。 圖4 情況四的動態圖 此種情況可知,當供應商受到的懲罰大于是否檢測生鮮農產品質量成本之差與被政府監管部門發現的概率比值時,盡管消費者選擇不偏好,但因為對供應商的罰款力度足夠大,會起到威懾作用,從而供應商的選擇是檢測產品質量。 ⑤當a-αf2 令a=6,b=5,Rm=5,Rn=1,f1=3,f2=8,α=0.5滿足第一種情況,或令a=6,b=8,Rm=5,Rn=1,f1=3,f2=8,α=0.5滿足第二種情況(如圖5)。隨著演化迭代步數不斷增加,消費者偏好產品的比例不斷增大,供應商檢測產品質量的比例不斷減小,形成演化穩定點(1,0)即(消費者偏好產品,供應商不檢測產品)。 圖5 情況五的動態圖 當供應商受到的處罰金額小于檢測產品質量與不檢測產品質量的成本之差時,雖然消費者逐漸偏好產品,但由于對供應商的懲罰力度較小,供應商不會采取主動策略去檢測產品的質量。 本文研究新零售模式供應鏈下的生鮮農產品質量問題,構建消費者的產品偏好和供應商的產品檢測演化博弈模型,并建立消費者和供應商的復制動態方程和演化穩定策略,進行仿真分析。研究得出:消費者的購買成本、供應商抽樣檢測生鮮農產品質量的成本、消費者潛在受損的利益是影響雙方演化博弈行為的關鍵因素;當b>a且Rm-Rn 一是健全供應商的生鮮農產品的管理信息系統,完善供應鏈管理的信息化。新零售模式背景下,消費者逐漸追求高品質產品,通過建立生鮮農產品信息溯源系統,消費者能實時查詢產品的運輸和來源信息,有利于增強消費者的產品購買偏好。同時,供應商也能夠了解貨源信息,提升市場上的生鮮農產品的質量,形成良好的供銷循環。 二是降低供應商建立生鮮農產品的質量抽樣檢測系統的成本。質量檢測系統的建設成本過高不僅會降低供應商的積極性,而且供應商會將成本負擔轉移給購買者,不利于整個生鮮農產品市場長久健康穩定的發展。可以通過政府補貼、提高產品質量檢測技術來降低供應商產品質量檢測系統的構建成本,從而提高供應商對檢測產品質量的積極性。 三是完善對生鮮農產品供應商的獎懲機制。模型的研究結果表明,當對供應商的懲罰力度足夠大時,即使政府不對其進行監管,供應商也會及時檢測生鮮農產品的質量安全。因此,針對不檢測生鮮農產品質量的供應商,可制定明確的懲罰制度和罰金數額,同時建立激勵制度,對認真主動檢測產品質量安全的供應商給予一定的獎勵,以此提高供應商檢測產品質量的積極性。

3.3 演化仿真結果分析

4 結論