城市自然的再認知:典型城市荒野空間的識別特征及應對策略

錢蕾西 王晞月 王向榮

20世紀80年代以來,中國高度重視生態環境的保護與治理,并在城市發展進程中逐步加大城市綠化建設力度[1]。截至2020年,中國城市建成區平均綠化覆蓋率已達42.1%[2],在城市綠化水平提升上取得了顯著成果。然而相關研究顯示,綠化覆蓋率增加并不一定等同于生態環境質量的高水平發展[3-4];快速建設形成的城市綠地常呈現出較高人工化痕跡及生境同質化現象[5],難以滿足公眾對自然環境的多元需求。同時,在聯合國“生態系統恢復十年倡議”和第十五次《生物多樣性公約》締約方大會中,均強調了提升城市生物多樣性、發揮城市綠地復合生態功能、恢復本土生物群落的總體目標。在此背景下,如何提高城市中綠地空間的豐富度與多樣性成為城市綠色發展進程中亟待思考與探索的重要議題。

在城市中存在著諸多因用地性質轉變、使用功能調整等原因而疏于養護管理、未有過多人工干預的空間,呈現出土地撂荒、植物自由生長,乃至動物穿行棲息的情形。人們通常認為這樣的空間中充滿威脅與不確定性而不愿接近,并將其中自發生長的植物視為“不恰當的自然”(improper nature)[6]。然而正因人為干預的缺失,使這樣看似“無用”的土地在自然的長期主導下,具備了異于城市綠地的生態價值,呈現出獨特的荒野景觀風貌。

重新審視城市中這類長期被忽略的自然空間有重要意義。近年來,各領域學者依托荒野(wilderness)[7-8]、城市荒野(urban wilderness)[9-10]、非正式綠地(informal green space)[11]、城市閑置地(urban vacantlots)[12]、城市野境(urban wildness)[13-14]、城市荒野景觀(urban wildscapes)[15]等相關概念對此類自然空間展開研究,側重探討了它們在空間屬性、生態特征、用地性質或審美方式等維度上的特點。基于此,本研究將城市環境中人類干預及控制程度相對較低的、由自發演替①主導土地發展的空間稱為“城市荒野空間”,并歸納出其典型識別特征與應對策略,以期提供認識與利用城市中這類自然空間的新視角。

1 城市荒野空間的價值與潛力

城市荒野空間的價值與發展潛力主要體現在生態效益和文化價值兩方面,對它們進行充分認知是實現城市荒野空間合理保護與利用的基礎。

1.1 文明與“原型”共塑的人地關系

從古至今,在不同的文化及社會背景中都能看到人與荒野在精神層面上的鏈接。生態倫理之父奧爾多·利奧波德(Aldo Leopold)認為,人類所需的基本生存條件和精神理想都是從自然荒野中提取或衍生而成。在西方,荒野地區常在政治和經濟上被邊緣化,且被外來人認為是荒蠻野性的象征,但它們仍成了土著文化的發源地,是土著人民精神依托的重要場所[16]。在許多歐洲和非洲國家的文化史中,都有將荒野視為精神信仰、靈感來源和心靈庇護所的類似觀點[17]。在中國,自古以來人們就將生活與心靈寄托于自然之中,很多古典詩詞和書畫里都傳遞著人對于荒野自然的欣賞與敬畏[18-19]。不同于荒野意象在其他文化背景下荒蠻野獷的形象,中國傳統自然觀中的荒野更側重體現一種融入自然、遠離塵世的“隱逸”意境。可見,盡管荒野以多元的形式呈現,但均指向人居環境發展歷程中,先輩們對于人與自然和諧共生關系的恒久追求。

長期以來,在不同文化背景下的人們都試圖以各種方式將自然融入生活環境中,這樣的共識也可以看作一種集體無意識的表現。心理學家卡爾·榮格(Carl Gustav Jung)認為,集體無意識(Collective Unconsciousness)是一種代代相傳的潛能,以原型(archetype)為重要的組成單元。每一個原型都有著人類精神與命運的碎片,殘余先人在歷史中重復了無數次的歡樂和悲哀[20]。由此,不同語境下對“荒野”展開的共同追求,似乎是人類內心中的“荒野”原型引導著人們以類似的路徑找尋人與自然的和諧狀態。

而在城市發展進程中,人居環境逐漸遠離具有自然原真性的荒野,自然荒野空間也逐漸被精心維護的城市綠地替代。相關心理學、社會學和醫學研究指出,與原生自然空間定期接觸有助于人們釋放壓力、促進認知功能、增強觀察及推理能力,特別對兒童的情感、智力和價值觀的形成與發展能起到積極作用[21-22]。可見城市中需要有比花園或典型城市公園更具自然原真性的環境。

城市荒野空間不僅能滿足人類對于“荒野”原型的追求,其蘊含的自然野性特質還能幫助城市中的人們塑造健全心智、培養多元自然觀和審美觀。因此,城市需要有更多優秀實踐作品將荒野以安全、恰當的方式置入,引導公眾認識并欣賞荒野之美,傳承人地共生關系。

1.2 城市生態系統服務價值與生物多樣性的提升

由于城市荒野在形成與發展過程中未受到明顯人為干擾,其生態系統通常具備很強的穩定性,能夠自發地、高效且低投入地發揮生態系統服務功能。千年生態系統評估(Millennium Ecosystem Assessment)將生態系統服務功能分為供給、調節、文化和支持4種類型。城市荒野空間作為自然演替的產物,相比于普通的城市綠地,有潛力在低成本和低養護的條件下發揮更高效的生態系統支持和調節服務功能,成為城市高質量綠色發展的載體。

此外,城市荒野空間的生態系統具有極強的地域環境適應性,是鄉土種質資源的儲存庫。由于各種特殊的基底條件,城市荒野空間中往往存在較高的土壤異質性、生態系統動態性和極端生態位[23]。因此,荒野區域內有機會衍生出更加多樣的植被群落結構,并發展成為城市中多元的生境斑塊,滿足更多動物種類的庇護、覓食、棲息、營巢等需求[24]。同時,城市荒野空間數量多、分布廣、尺度彈性大,有機會作為其他類型綠地的連接器,發揮生態踏腳石的優勢[25]。以此共同形成的生態網絡為物種遷移與基因交流提供結構性支撐[26],從群落結構多樣性和物種豐富度兩方面保護與提升城市生物多樣性。

2 城市荒野空間的基本類型及存續策略

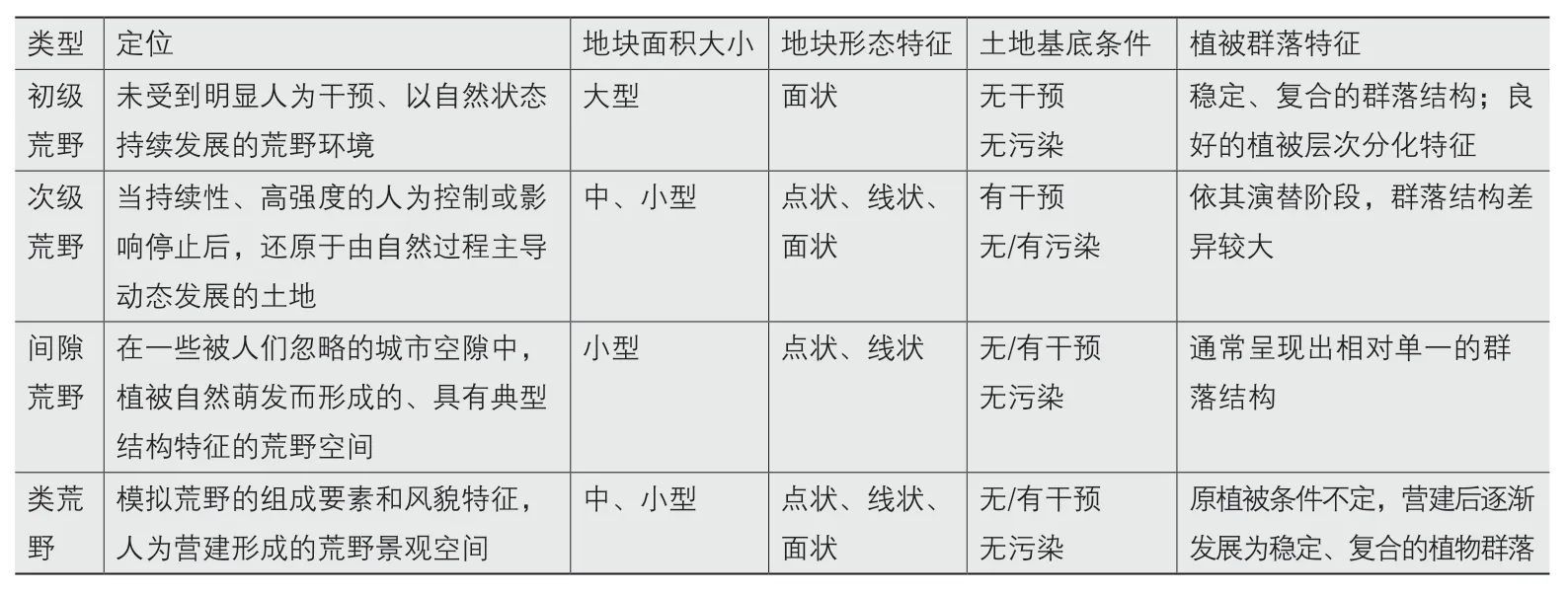

依據受到人為干預的程度,可以從基本性質上將荒野空間分為初級荒野與次級荒野兩大類別。其中,初級荒野幾乎未受到人為干預的影響;次級荒野則強調人類活動停止后,自然重新控制土地。然而在城市環境中,現存初級荒野有限,次級荒野所囊括的內容與形式也較為龐雜,涉及多樣的用地屬性、地塊大小與形態特征。因此,為在城市發展過程中選擇更恰當的方式理解與應對城市荒野空間,本文從城市可持續發展與環境營建角度出發,歸納出城市中4種典型荒野空間,即幾乎無人為干預的初級荒野、人類活動停止后由自然重新主導土地發展過程的次級荒野、城市冗余空間中自發形成具有結構特征的間隙荒野,及由人工營建而成的類荒野(表1)。其中,初級荒野和次級荒野從荒野空間的基本屬性出發,主要關注自然演替介入的時間階段和人為干預程度;而間隙荒野和類荒野這2類典型的城市荒野空間則從營建策略的角度出發,強調對場地原有基底條件與應用潛力進行識別與發揮。

表1 典型城市荒野空間及其識別特征Tab.1 Typical urban wilderness spaces and identification features

在尊重自然演替進程的前提下,本文對典型城市荒野空間提出存續目標,包括初級荒野的整體保護、次級荒野的再生與利用、間隙荒野的激活與新生,以及類荒野的認知引導。在此基礎上,筆者從生態保護與修復、承擔城市功能,以及規劃設計等方面提出響應的策略路徑。

2.1 初級荒野:整體保護

2.1.1 類型識別

初級荒野指未受到明顯人為干預、以自然狀態持續發展的荒野環境[27]。在類型特征上,初級荒野普遍具有緊湊、有機的邊界形態和較大的土地覆蓋面積;植物群落多處于自然演替的盛期②,有較為穩定的群落結構和分化的植被梯度;具有更高的生態連通性和一體化的特征,能長期有效地提供物種棲息和繁衍的場所[28]。

隨著城市的擴張,一些曾遠離城市中心、具有一定規模的自然空間逐漸靠近城市建成區,或被城市建成區包圍,如廣州白云山、南寧青秀山、溫州大羅山、長株潭綠心片區、成都龍泉山等[29]。長期以來,這些大尺度綠色空間或其中的部分地帶因遠離高強度的開發建設、受到人為干擾較少,而具有良好的自然基底和多樣的生物物種,成為少有的存在于城市中的初級荒野空間。

2.1.2 典型策略

在4種典型城市荒野類型的個體單元中,初級荒野空間通常具有最高的生態系統服務價值與生物多樣性,但也更易受到城市中人類活動的擾動。因此,初級荒野需以整體保護為存續目標,通過設立梯度式保護分區和修復碎片化原生生境等方式維持或恢復其中的自然演替過程。

1)設立梯度式保護分區。

近年來諸多實踐與研究均采取了梯度式分區的方法,以集中型或鑲嵌型結構關系,對城市中初級荒野空間的整體保護與城市協同發展的方式進行了探索。如在成都龍泉山城市森林公園的總體規劃中,依托山體生態敏感性評估,劃定形成了集中型梯度式保護分區(生態核心保護區、生態緩沖區和生態游憩區),將其中具有重要生態價值的初級荒野空間作為整體單元保護起來。又如在湖南省長沙、株洲和湘潭三市中心圍合的綠心限制了3個城市的融合發展的背景下,三市協同制定了綠心中央公園總體規劃,依托生態綜合效益評估,劃定了禁止開發區、限制開發區和控制建設區。該規劃以鑲嵌式結構嚴格保護原生初級荒野斑塊,并通過生態廊道的修復與連通,完善荒野空間保護結構,僅在保護區域的外圍地帶允許適量的建設與活動(圖1)。以上案例提示我們,在城市大型綠色空間的規劃中,依托綜合生態分析劃定梯度式分區、確立初級荒野空間的保護范圍與結構,將有助于在保障城市生態優先綠色發展的前提下,實現原生自然資源的保護與利用,服務于城市高質量發展。

圖1 長株潭綠心中央公園融城組團與大型生態綠心結構研究示意圖(北京市建筑設計研究院有限公司、北京林業大學園林學院提供)Fig.1 The schematic diagram of the structure for the Central Park in the Changsha-Zhuzhou-Xiangtan Eco-green Center's adjacent area and large-scale ecological green core

2)修復碎片化原生生境。

一些初級荒野由于距離城市建成區較近、形狀相對不完整、監管體系不完善等原因,很容易被城市建設影響,形成一些殘存的、被城市建成區支離的孤島式生境,包括斑塊狀荒草地、林地、濕地或灘涂等。當人為活動已對原有自然過程帶來擾動,使初級荒野空間中的原生生境遭到破壞時,可以在整體保護原則下開展生境修復。如在貴州城區殘存塊狀森林生境中,通過一系列生態保護與修復策略,保護了原生初級荒野斑塊、恢復了大量鄉土植物群落,為維持城市生物多樣性發揮至關重要的作用[30-31]。在海珠濕地生物多樣性修復工程中,通過魚道疏通、鳥島設計和垛基濕地果林修復等措施實現了“無干擾的棲息地”等生態目標,使城市再現魚鳥成群的壯觀景象。這表明,碎片化的初級荒野空間在城市化進程中雖會受到周圍人類活動的擾動,但通過恰當的保護與修復策略,配合生態系統一定程度的自我修復能力,就可以恢復其自然演替進程。

2.2 次級荒野:再生與利用

2.2.1 類型識別

次級荒野指當持續性高強度的人為控制或影響停止后,還原于由自然過程主導動態發展的土地[32]。次級荒野所屬土地背景更復雜,用地性質與形態更多樣。由于處于自然演替進程的不同階段,次級荒野空間中的植被群落常呈現較大差異性,有的處于裸地③階段或演替初期④,也有部分區域由于撂荒時間較長而進入演替盛期。

在城市與社會發展進程中,因政治變遷、經濟結構改變、人口增減及土地利用方式改變等原因導致土地長期撂荒、進入自然演替進程而逐漸形成次級荒野。許多歐洲城市在“二戰”時被破壞,使城市中的部分地帶在廢棄后無人管控,呈現出次級荒野的早期意象,即荒草在碎石亂瓦中肆意生長的風貌。20世紀中后期以來,經濟和政治轉型使許多城市發生大范圍的去工業化。如德國的魯爾(Ruhr)和薩爾(Saar)地區等很多老工業區遭到大規模廢棄,由于存在污染或其他不確定性因素,這些區域常限制公眾進出,由此衍生出次級荒野空間。在當代,城市中存在一些因各種原因而撂荒的土地,當自然代替人工因素主導場地后,發展成為城市中多樣的次級荒野空間。

2.2.2 典型策略

次級荒野是城市中更復合多元的城市荒野類型,主要通過適度留白延續自然過程、輔助營造荒野景觀2種策略途徑,從側重保障自然過程和延續場所記憶的角度,來實現它的再生與利用。

1)適度留白延續自然過程。

對次級荒野空間中原有的自發性生物活動和演替過程予以最大限度的尊重與保留,可以展現自然的自主意識與荒野景觀風貌。如位于加拿大多倫多市的湯米-湯普森公園(Tommy Thompson Park)原為一項填湖工程,場地在被迫停工后撂荒,逐漸演變成為動植物的樂園。于是當地政府將場地定位調整為城市中的自然保護區域,僅在局部建設簡單的步道設施提高公眾可達性,以保護與延續場地原有生態過程[33]。又如,杭州江洋畈曾是西湖一次大規模疏浚存積淤泥的泥庫,在庫滿后無人干擾的情況下,植物從淤泥中自然萌發。江洋畈生態公園的設計充分尊重、維護并展示了這片次級荒野的自然演變進程(圖2),使其成為一個具有動態景觀的公園,積極探索當代景觀設計領域的生態實踐方向,傳遞了城市荒野的自然號召。

圖2 江洋畈生態公園劃定的自然演替區域(作者攝)Fig.2 The natural succession area delimited by Jiangyangfan Ecological Park

由于工業區常具有不同于當地原生的土壤條件,因而在其廢棄后形成的次級荒野中可能會存在一些特殊的動植物種類[6]。通過延續其中的自然過程,有助于保護這些珍貴的物種資源。如德國哥廷根市的Ruderal公園對次級荒野中的生態斑塊予以保留,使自然參與公園的設計過程。魯爾區的“剩余土地項目”(Restfl?chenprojekt)在IBA⑤與國際上林業局的合作中,以“野生工業森林”(wild industrial forest)的形式保留了蓋爾森基興市和埃森市(Gelsenkirchen and Essen)中的次級荒野空間[34]。德國柏林的Natur-Park Südgel?nde公園設計中,將已進入演替盛期的荒野空間較為完整地保護起來,并將其劃分為自然保護區域和荒野景觀保護區域,最大限度地保障自然演替繼續發生[35]。以上例子在對次級荒野空間進行保留與利用的同時,也為城市生物多樣性的保護發揮了重要作用。

此外,在城市中較為大型的綠色游憩空間內,可以劃定部分區域限制人為活動,使場地自發演替形成次級荒野,以此將自然生態保護與城市游憩活動進行協調。從20世紀70年代起,在歐洲的一些公園規劃設計中就有意識地劃出一片區域,不設道路和其他設施,使其自發形成荒野空間,為動植物提供棲息條件[36]。基于生態本底條件的分析將部分空間留白,使自然力量在相對獨立的區域內重新掌握土地的發展動態,由此形成與延續的次級荒野空間不僅能降低維護成本、提升綠地空間中的生境豐富度及城市生物多樣性,也能依托獨特的荒野景觀風貌和自然演替過程展示荒野之美、開展自然教育或科普科研等工作。

2)輔助營造荒野景觀。

次級荒野常見于城市中的工業閑置地、采礦廢棄地、垃圾填埋場等棕地環境中。在這些場址廢棄后,通常會遺留下一些特殊的地形、場地肌理、材料與設施,為景觀營造提供了良好的條件。基于此,通過一些人為措施對其中的自然過程進行引導,并結合設計從體驗與感知的角度賦予其景觀功能,有機會將這一類承載著時代記憶的空間轉化為呈現獨特荒野景觀的場所。

如位于德國法蘭克福尼達河畔的莫里斯軍機場(Maurice Rose Army Airfield)在失去軍事用途后,設計改造方案將場地內一半面積的硬質鋪裝敲碎,為植物創造出多樣的萌發條件[37](圖3)。短時間內,這些區域就成了次級荒野的演替空間,展示出自然過程與場所記憶交織的動人景象。又如在南寧園博園采石場花園設計中,設計師對廢棄采石場進行了土壤類型與土層厚度調整,引導了采石場生態系統的恢復與重構。在7號采石場(雙秀園)已發生次生演替的情況下,方案僅在2個采石場的坑體間設置了環形棧道,讓游人通過俯視采石坑與荒野植被來了解與感知自然的智慧與力量。由此呈現出的具有獨特場所精神且觸動人心的風景(圖4),展現了廢棄采石場以荒野景觀的形式進行再生與利用的可行性。

圖3 法蘭克福機場中的次生演替(作者攝)Fig.3 The secondary succession in Maurice Rose Army Airfield,Frankfurt

圖4 南寧園博會采石場花園——雙秀園中的荒野景觀(多義景觀提供)Fig.4 The wilderness landscape in Shuangxiu Garden,Quarry Gardens of Nanning Garden Expo

2.3 間隙荒野:激活與新生

2.3.1 類型識別

間隙荒野指在一些被人們忽略的城市空隙中,植被自然萌發而形成的,具有散點狀、線性等典型結構特征的荒野環境[38]。

間隙荒野常存在于高速路邊緣、鐵道或電力線周邊、河渠兩岸、廢棄花園、露臺、街角等小型或線性的城市縫隙空間中[38-39]。這些地塊常因為所有權不明、管理邊界模糊、面積較小等原因疏于管理后形成間隙荒野,成了當代城市中“剩余綠色空間”(remaining form of urban green)的重要形式[40-41]。因此從其屬性上看,間隙荒野大多是人為干預停止或減弱的狀態下經自然演替而來的次級荒野。由于形態與體量的局限性,間隙荒野中的群落結構普遍較為單一,且物種豐富度受到生態系統連通性的顯著影響[42]。

2.3.2 典型策略

間隙荒野是所有荒野空間類型中最常見、更貼近城市生活環境且具有特別價值的類型,因此可將它視為一類典型的城市荒野空間,來提出針對性策略。即通過協同構建城市綠色基礎設施和服務鄰里空間2種途徑,實現間隙荒野的激活與新生。

1)協同構建城市生態網絡。

對于城市中既存的間隙荒野空間碎片,可以將它作為生態踏腳石與周邊綠地進行連接,完善城市生態廊道、協同構建城市綠色基礎設施。如美國諾克斯維爾(Knoxville)將城市中零碎的閑置地轉變成為荒野形式的自然空間,以低成本的方式將對間隙荒野進行再組織,應用于城市綠色網絡的優化中[43]。又如德國埃姆歇河(Emscher River)沿線地區生態治理時,將水系周邊部分地塊進行再野化(rewild),逐步恢復并重新鏈接了區域藍綠網絡[44]。再如在京張鐵路地面段廢棄后,鐵路沿線區域呈現出“雜草叢生”的荒野風貌。在“京張鐵路遺址公園五道口至北四環的啟動區”改造項目中,設計團隊對場地中的自生植被予以最大程度的保留,并通過模擬自然群落的混合種植方式與創造野趣的空間營造手段,將該線性的間隙荒野空間巧妙地轉變為一處重要的生態廊道和充滿自然氣息的城市公共空間。該啟動區段的新生成功地將間隙荒野納入城市綠色基礎設施的建設中,并展示了它的生態可持續、管理低維護、功能高質量的發展可能性。

以上實踐案例提示我們,在城市建設發展面臨“增量開發”建設向“存量更新”轉變的背景下,間隙荒野空間有潛力作為更高效、經濟與富有彈性的綠色空間形式,結合周邊區域發展需求,以微小的介入方式在更大尺度層面發揮生態鏈接與激發公共空間活力等方面的作用。

2)服務鄰里空間。

研究表明,間隙荒野空間在一定的保護與維護措施下,有助于提升城市居民的生活健康福祉。脫離人為管控的間隙荒野流露出自然原真性、具備多功能性和不確定性,尤其受到居民的喜愛。在間隙荒野中,常見的自發活動包括兒童體驗、自然認知、冥想小憩、遛狗、釣魚等非正式活動(informal activities)[11],不同群體對其功能和景觀感知存在不同偏好。整體看來,間隙荒野為孩子們提供了發現和挑戰“秘密自然”的機會,可以彌補傳統公園在此方面的不足;中老年人則更希望間隙荒野得到一定程度的維護,以保障其清潔度、可達性、功能性和安全性[45]。在我國,間隙荒野的生態及社會價值目前暫未得到足夠的關注與利用[43]。在城市綠色發展的道路上,如何利用并激活間隙荒野空間,使其為高質量人居環境營建提供多元支持,是未來需要重點關注與探討的議題。

2.4 類荒野:認知引導

2.4.1 類型識別

類荒野指模擬荒野的組成要素和風貌特征,人為營建形成的荒野景觀空間[46]。由于人工要素參與的必要性,類荒野在一定程度上是對現有荒野空間概念的擴展。即使在營建初期需要人為引導的介入,類荒野也有機會演進成為自主進行自然演替的次級荒野空間。該分類提出的重要目的在于,城市中少有具備“野性”特征的原生自然空間,而經設計形成的類荒野能起到引導公眾審美、塑造城市景觀多樣性的重要作用。

類荒野作為城市荒野空間中人為干預度最高的類型,代表著一種以自然為藍本的設計理念和審美趨向。對于這類“設計”而來的自然空間,不能將其理解為自然對城市空間的重新占領或是逆城市化的過程,而應將其視為主流審美進步與社會發展中不斷“生長”的自然觀的產物。

2.4.2 典型策略

類荒野空間不僅需要具有類似自然荒野環境的風景面貌,也需要具備接近自然狀態的生物學特性。可以通過近自然植物景觀設計和歷時性與多元參與式設計,為公眾提供認知荒野自然的機會。因此,類荒野的設計對風景園林師在設計理念、生態原理、植物配植、養護管理、審美等方面的能力都提出了更高要求。

1)近自然植物景觀設計。

類荒野呈現的風貌在很大程度上取決于場址原有條件與設計者的主觀意識。因此,類荒野的實現高度依賴于設計者對于近自然種植設計與植物群落演替規律的把握。通過對關鍵性群落結構的設計,可以模擬自然狀態下野生與看似無序的狀態,形成可持續、低養護且具備荒野美學特征的自然空間[47]。

如丹麥SLA事務所在密集城市建成區中,模擬當地植物群落設計了一系列類荒野空間,結合枯木等自然要素為居民營造了具有自然野趣的居住環境,同時發揮吸納雨洪、創造棲息地、增加生物多樣性等功能,且維護費用遠低于傳統綠地空間。更重要的是,這些類荒野為城市帶來了自然的野性與生命力,成為人與自然、人與人之間情感上的良性媒介與支撐(圖5)。又如德國每屆聯邦園林展都會依托近自然群落種植設計方法營造一處類荒野景觀。當展覽結束后,無須過多維護也能繼續展現優美的荒野自然風貌(圖6)。

圖5 Skt Kjelds生態社區(Sankt Kjeld's Square and Bryggervangen)中的類荒野(作者攝)Fig.5 The pseudo-wilderness in the Skt Kjelds eco-community (Sankt Kjeld's Square and Bryggervangen)

圖6 1993年德國斯圖加特國際園藝博覽會中營建的類荒野仍呈現出良好的荒野景觀風貌(作者攝)Fig.6 The pseudo-wilderness built at the Stuttgart International Horticultural Exposition in Germany in 1993 still presents as a wonderful wilderness landscape

2)歷時性與多元參與式設計。

近年來,我國也出現了將荒野景觀作為藍本的創作實踐,對類荒野的建造及公眾參與方式展開了有益的嘗試。如“上海鄉土生態科普示范基地”通過劃分生境類型、引入鄉土物種、構建生物群落等工作,在項目實施后的一年半時間內就實現了植物群落自發的正向演替,達到了通過類荒野恢復生物多樣性的理想效果,并發揮了良好的荒野景觀科普功能[48]。又如在深圳召開的國際植物學大會的紀念園“不種植物的公園”設計中,團隊依據當地代表性土壤組分類型,對原建筑材料填埋場進行了土壤改良。由風、鳥類和昆蟲帶來的植物資源在場地上萌發生長,使原本荒蕪的場地逐漸呈現出一片郁郁蔥蔥的自然景象。在自然演替進程中,通過青少年自然教育活動的形式輔助去除惡性入侵物種,以保障關鍵植物群落結構的形成;結合科研平臺的搭建和公眾科學的推廣,推動新時代的科學啟蒙與研究。

然而,類荒野的創造并不是一成不變地對某一設計范式進行照搬,其關鍵在于設計師對“荒野”原型進行轉譯與重釋的過程。每個人心目中都可能有自己對荒野的想象,這不僅包括了其景觀風貌的物質呈現,還涉及內在的生態過程以及理想的自然社會互動關系。因此在類荒野的創作中,設計師不僅需要將“荒野”原型通過技術手段應用于場地,還需通過設計手法組織創造出多元體驗與感知方式,從而充分調動公眾的景觀想象力,喚醒每個人內心中對“荒野”的依賴與共鳴,將精神內涵賦予到類荒野空間中。

3 討論與展望

風景園林的研究和實踐對象是整個地表空間,旨在實現人與自然之間持續性的和諧與平衡[49]。城市荒野作為城市中重要的自然類型,在傳承人地依戀關系、承載城市生態系統服務功能、保障城市生物多樣性等方面有著重要價值。

本文對城市荒野空間展開了研究,從城市發展面臨的問題與機遇出發,總結出4類典型范式。在此基礎上,提出了相應的相應的存續目標與應對策略,重點探討了各類型荒野空間的價值承載方式。在城市荒野空間的存續或營建中,常需要借助生態調控或再野化的方法與技術來保障自然演替進程;在不同的目標下,合理地輔以人為干預措施保障、引導或促進動態演替;并結合城市更新與區域發展需求,利用荒野空間創造獨特的城市風景與活動場所,以提升城市生活品質。

城市荒野空間具有自然與社會的復合屬性,有助于它們在中國城市的存量發展中發揮生態網絡構建、自然教育及休閑游憩等功能。更重要的是,城市荒野空間為城市居民提供了一個認識原生自然環境的“快速通道”,能在城市環境中引導人們欣賞自然本真的野性之美、純粹之美與動態之美,極大地豐富了人們對于未來城市綠色空間的想象與認知。

當城市荒野從空間上存續、在生態上連續,以及因形成審美認同而得以延續,那么城市中的自然就不會只是地圖上的一抹綠色,而是融入每個人生活中的自然場所,是人類與自然長久和諧共生的美好場景。

注釋:

① 自發演替(autogenic succession)指在自然群落中,由于群落對環境的反作用使環境條件發生變化后,這些變化的條件發生作用而形成新群落、引起演替的過程。

② 演替盛期指群落演替的頂級階段,建群種對群落結構和群落環境形成明顯的控制作用,體現出群落典型的生活型組成及季相變化特征的演替階段。

③ 裸地包括原生裸地和次生裸地,其上分別會發生的是初生演替與次生演替。

④ 演替初期指自然剛開始主導場地時,先鋒樹種快速萌發生長、建群種良好發育,但生態系統組成與結構較為簡單、特征不明顯的演替階段。

⑤ 指1989—1999年德國埃姆舍國際建筑展(International Building Exhibition Emscher Park)。