北京東郊方言平聲調的表現形式及變異分析

○ 趙輝

(中央民族大學 文學院,北京 100081)

一、引 言

北京東郊指的是位于北京市城區東部的郊區即順義區、平谷區。順義區大致處于北緯40°00′至40°18′,東經116°28′至116°58′之間。北部與懷柔區、密云區相接,西部與昌平區相連,南部與朝陽區、通州區、河北省的三河市相鄰。平谷區位于順義區的東部,大致處于北緯40°1′至40°22′、東經116°55′至117°24′之間,與北部的密云區、東部的河北省、南部的天津市相接壤。按照《中國語言地圖集》[1]的分區來看,順義方言屬于北京官話京承片中的京師小片,平谷方言屬于冀魯官話保唐片中的薊遵小片。

20世紀80年代初期,北京大學的語言學家林燾帶領學生對北京市順義、平谷地區的方言進行調查后指出,從順義向東到平谷這一范圍內,語音方面發生了極為明顯的變化。相比而言,順義方言更接近于北京城區話,而在平谷方言中,陰陽平的調值與北京城區話是完全相反的。根據林燾當時的調查,產生這種語音調值分歧的分界線大致在北京市城區東北約50公里處,也就是當時的順義張各莊以西、曾莊以東一帶[2]93。

在對聲調的實驗研究中,單字調的分析是聲調研究的基礎形式,也是考察各種聲調變化的起始點,有助于發現不同聲調的特點。因此,在林燾的研究基礎上,本文利用實驗語音學的理論和方法對北京東郊方言平聲調的表現形式及變異情況進行了進一步的探討。

二、實驗說明

(一)實驗對象及實驗語料

為便于分析北京東郊方言平聲調的表現形式及特點,我們將調查范圍擴大至順義城區到平谷城區之間,共選擇了五個主要調查點,自西向東分別為順義區的城區、楊鎮、張鎮;平谷區的馬昌營鎮、城區,各調查點選擇1-2位方言背景單純且無長期外出經歷的發音人進行方言語料采集。

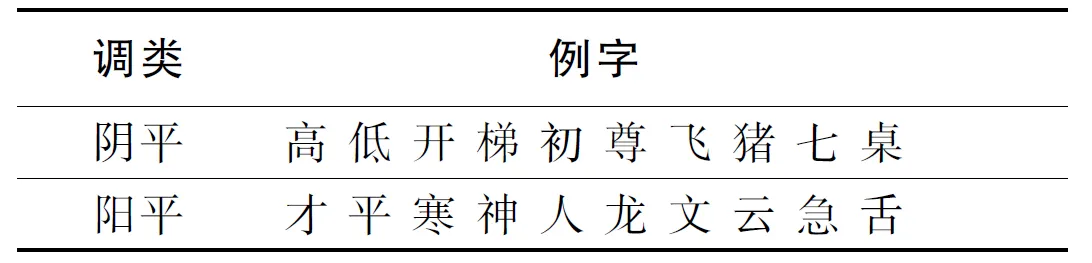

結合田野調查的結果,本文在中國社會科學院語言研究所編寫的《方言調查字表》[3]中,陰、陽平調各篩選出10個例字作為發音材料。具體如下:

表1 北京東郊方言陰、陽平調查例字

(二)實驗方法

本次實驗利用南開大學設計開發的“桌上語音工作室MiniSpeechLab 2.0”進行錄音,設置采樣率為11025Hz,采樣精度16位,單聲道。將采集到的語料按調類依次導入到MiniSpeechLab中,根據窄帶語譜將基頻曲線進行規整,加入聲調統計組后,軟件可以自動提取到位于第五諧波基頻曲線上9個測量點的頻率值。

不同發音人的調域范圍不同,為了使實驗結果更具有可比性,我們采用石鋒的T值計算公式對聲調頻率值進行了歸一化處理。公式如下[4]:

公式中的x表示需要進行歸一化處理的某一點的頻率值,max和min分別代表調域上限和下限的頻率值。經過歸一化之后的T值數據更加接近人耳的聽感距離,且數值均處在0-5,能夠與五度值對應。

三、北京東郊方言平聲調的表現形式

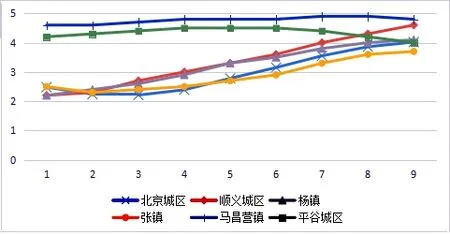

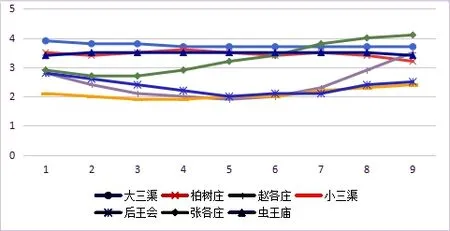

為進一步了解北京東郊方言平聲調的變化情況,本文將各調類9個測量點的T值數據分別表示在折線圖中,將聲調調型曲線還原出來,同時加入北京城區的平聲調數據[5]作為參照,從而更好地分析聲調的表現形式。

(一)北京東郊方言陰平調的表現形式

北京東郊五個調查點及北京城區陰平調的調型曲線如下所示:

由圖1可見,順義區三個調查點的陰平調均為平調,調型曲線從左至右呈微降趨勢。其中,順義城區的調值為54,與北京城區調型曲線的位置、走勢基本一致,調型曲線位于最上方;張鎮、楊鎮的調值均為44,調型曲線比順義城區的略低。平谷城區和馬昌營鎮的陰平調均為升調,調型曲線呈上升趨勢。這兩個調查點的調值均為35,但平谷城區調型曲線比馬昌營鎮的位置要高一些。

圖1 北京東郊方言陰平調調型曲線

(二)北京東郊方言陽平調的表現形式

北京東郊五個調查點及北京城區陽平調的調型曲線如下所示:

從圖2可以看到,平谷城區和馬昌營鎮的陽平調均為平調,調型曲線的位置都比較高,調值均為55,與北京城區陰平的調值相同。順義城區、楊鎮、張鎮的陽平調均為升調,調型曲線從左至右呈上升趨勢。其中,張鎮的調型曲線位置最低,調值為34;順義城區、楊鎮的調值為35,與北京城區陽平調的調值一致。

圖2 北京東郊方言陽平調調型曲線

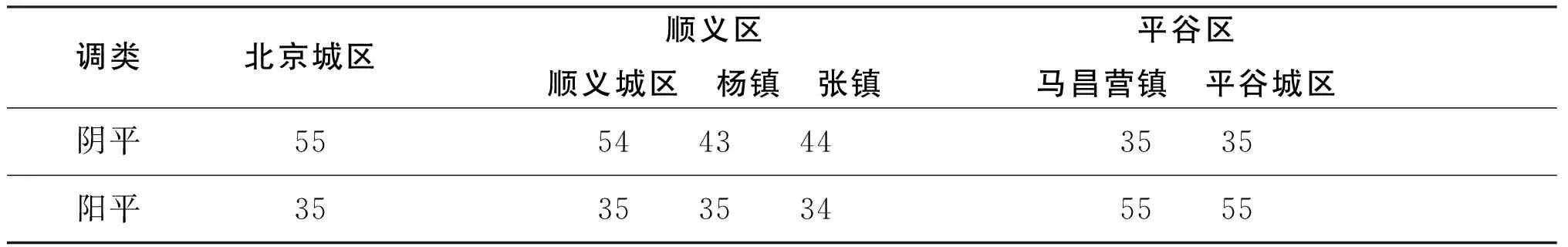

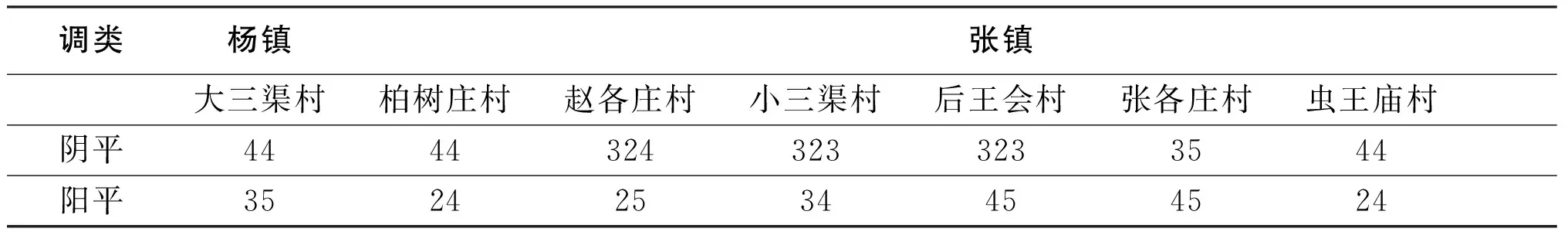

綜上,北京東郊各調查點平聲調調值可歸納如下:

表2 北京東郊方言平聲調調值

由此發現,順義城區的平聲調與北京城區最為相似,調型曲線的走向、調值基本一致。而平谷城區、馬昌營鎮的平聲調與北京城區的差異較大,陰、陽平調值與北京城區是完全相反的。處于中部的張鎮和楊鎮,平聲調調型更接近于順義城區,但調值又不是完全一致。

通過以上分析可以確認,陰、陽平調值變化的階段應該是處于楊鎮到馬昌營鎮之間,一方面受到北京城區方言的影響,另一方面又會受到平谷方言的影響,屬于方言接觸的地帶。對于這一地帶方言平聲調的表現形式,我們又進行了更加深入地調查分析。

四、北京東郊方言接觸地帶平聲調的表現形式

林燾于1987年對北京東郊方言調查后得出,產生陰、陽平調值分歧的分界線大致處于順義區張鎮張各莊村以西,楊鎮曾莊村以東一帶。結合林燾的調查及上文的分析結果,我們對北京東郊方言接觸地帶的順義區楊鎮大三渠村、張鎮的柏樹莊村、趙各莊村、小三渠村、后王會村、張各莊村、蟲王廟村進行了調查。

(一)北京東郊方言接觸地帶陰平調的表現形式

對北京東郊方言接觸地帶平聲調的采集、提取、分析同樣是在桌上語音工作室MiniSpeechLab中進行。方言接觸地帶陰平調的調型曲線如下所示:

由圖3可見,北京東郊方言接觸地帶的陰平調的調型曲線除張各莊之外,均為平調。楊鎮大三渠村、張鎮柏樹莊村、蟲王廟村的調型曲線位置略高,三條曲線的走向基本一致,調值均為44。趙各莊村、后王會村、小三渠村的調型曲線都呈先降后升的趨勢,調值分別為324、323、323。張各莊村的調型曲線呈上升趨勢,調值為35。

圖3 北京東郊方言接觸地帶陰平調調型曲線

(二)北京東郊方言接觸地帶陽平調的表現形式

北京東郊方言接觸地帶陽平調的調型曲線如下所示:

結合圖4可以看到,北京東郊方言接觸地帶的陽平調的調型曲線從左至右均呈上升趨勢。張鎮后王會村和張各莊村的調型曲線位于最上方,調值均為45。楊鎮大三渠村和張鎮小三渠村的調型曲線位置略低,調值分別為35、34。蟲王廟村、柏樹莊村、趙各莊村調型曲線最低,調值分別為24、24、25。

圖4 北京東郊方言接觸地帶陽平調調型曲線

綜上,北京東郊方言接觸地帶平聲調調值可歸納如下:

由表3可見,北京東郊方言接觸地帶平聲調的調值差異較明顯,七個調查點中,位于最東端的張鎮張各莊村的調值仍與平谷區比較接近。位于西端的楊鎮大三渠村和張鎮柏樹莊村的調值與順義城區比較接近。從演變的方向來看,各個調查點的平聲調都有向順義城區方言靠攏的趨勢。與1987年林燾的調查結果相比,北京東郊方言接觸地帶范圍縮小,大致處于順義區張鎮趙各莊村、小三渠村以東,張各莊村以西這一段之間。

表3 北京東郊方言接觸地帶平聲調調值

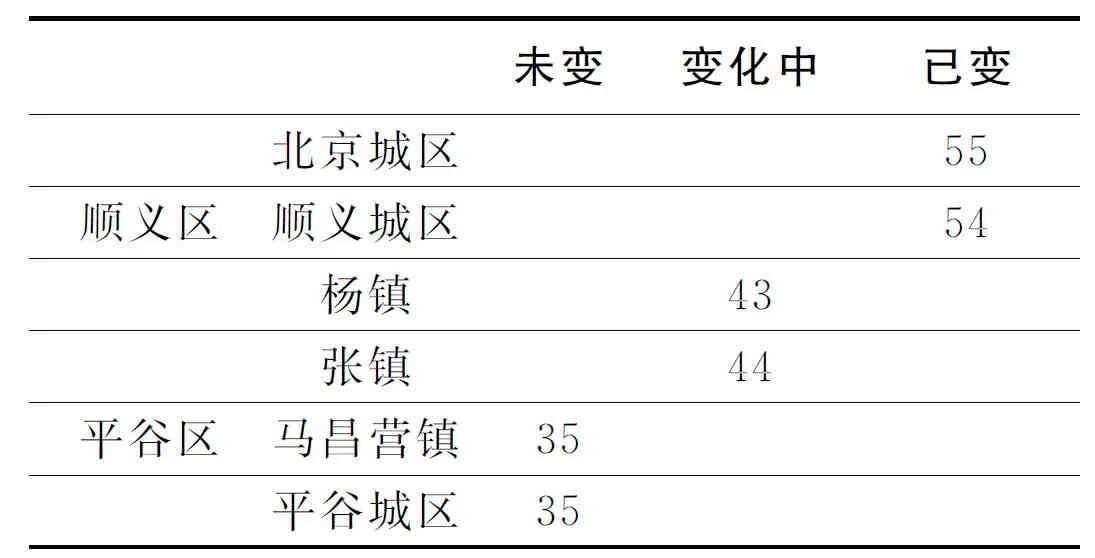

五、北京東郊方言平聲調變異的原因

林燾指出,語音變異是語言中普遍存在的現象,“地區間的語音變化能夠相當完整地反映出語音的歷時音變過程”。如果以北京城區的平聲調為標準的話,從平谷城區向西到順義城區,可以明顯看到陰、陽平的調值呈現出“未變→正在變→已變”三個階段[2]94。通過本文的實驗,這種漸變的、連續的擴散方式可以用下表來表示。

1.陰平調擴散方式

表4 北京東郊方言陰平調擴散方式

平谷城區、馬昌營鎮陰平調值均為35,與北京城區陽平調的調值一致,屬于語音未變階段。自東向西到順義區的張鎮和楊鎮受到強勢方言的影響,語音發生變化,調值分別為44、43,逐步向城區話靠攏。再向西至順義城區,調值變為54,調型與北京城區基本一致,語音變化完成。

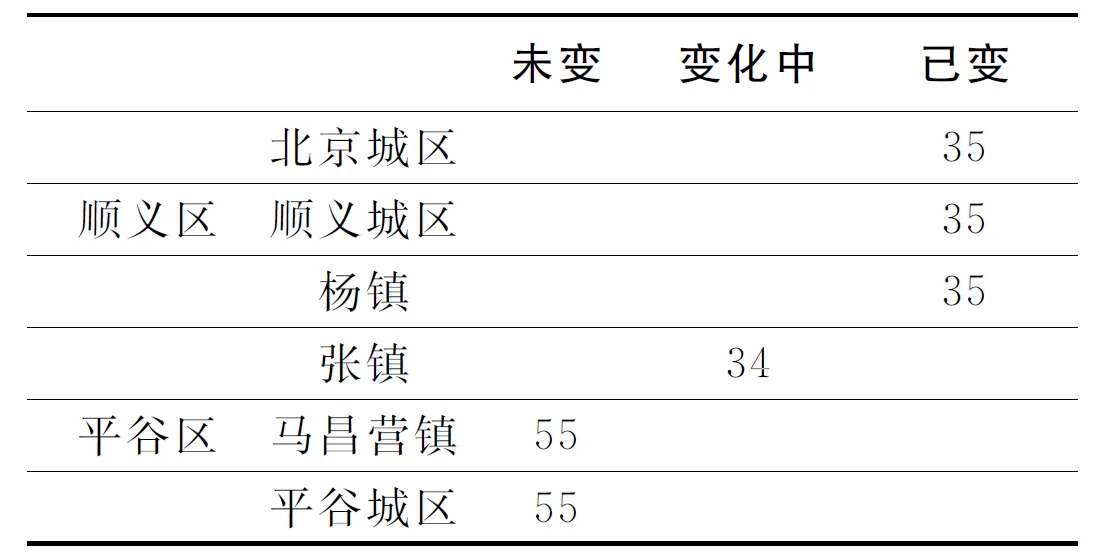

2.陽平調擴散方式

表5 北京東郊方言陽平調擴散方式

陽平調的擴散方式與陰平調相似,平谷城區、馬昌營鎮陽平調值均為55,與北京城區的陰平調的調值一致,屬于未變階段。向西至張鎮,陽平調調值變為34,處于變化階段,逐漸向城區話靠攏。再向西至楊鎮、順義城區,調值與北京城區話的完全一致,均為35,處于語音已變階段。

曹志耘指出,“考察聲調的演變,應該從演變的原因、演變的過程和演變的結果三個方面著眼。其中演變原因是問題的關鍵,因為演變原因直接影響到演變過程和演變結果”[6]。他認為,導致漢語方言聲調產生變化的原因主要包括兩個方面,一是自身語言系統內部的原因,演變過程是漸變的,例如音系的簡化,聲母清濁對立的消失,入聲韻塞音尾的丟失,調值之間的相近度,連讀音變的影響,詞語的多音節化等等。二是自身語言系統外部的原因,演變過程是突變的,例如強勢方言、普通話或其他語言的影響。

從北京東郊方言自身語音系統內部原因來看,平聲調值主要有55、54、44、43、35、34幾種,調值之間相近度較高,很容易發生變化。但是陰、陽平調值的演變不是突變的,而是有一個漸變的過程。北京東郊方言陰、陽平的調值由平谷城區的35、55調逐漸向順義城區的54、35調靠攏,順義城區的平聲調又不斷向北京城區的55、35調靠攏,其擴散均有一定的方向性。

從北京東郊方言自身語音系統外部原因來看,順義城區與北京城區的距離相對更近,受強勢方言的影響程度較大,更加接近北京城區話。而平谷區與北京城區的距離相對較遠,受強勢方言的影響程度較小,仍舊保留著特有的發音。因此,北京東郊方言陰、陽平調值的不穩定有其特殊性。如林燾所說,“這種不穩定是在北京和平谷完全相反的兩種調值之間產生的,能夠反映出完全相反的調值是如何完成互換過程的。這種不穩定又是在力量強弱極為懸殊的兩種方言之間產生的,因此發展趨勢極為明顯,即向強方言北京話靠攏”[2]94。北京方言作為一種強勢方言,總是通過各種途徑來影響當地人的語言,特別是在接觸到一些新的詞語時,人們很容易受到這些詞的標準讀音的影響。但對于日常生活中使用頻率相對較高的字詞來說,最初的讀法已經成為習慣,一般情況下不容易被標準讀音所替代[2]103。因此,在北京東郊方言中,雖然有些字音已經發生了變化,但是聲調變異的情況依然被保留了下來。