江蘇鯽魚養(yǎng)殖現(xiàn)狀分析

○郭闖 劉肖漢 蓋建軍 陳 靜

(江蘇省漁業(yè)技術(shù)推廣中心 210036)

江蘇省鯽魚養(yǎng)殖面積和產(chǎn)量一直位居全國前列,“全國鯽魚養(yǎng)殖看江蘇,江蘇鯽魚養(yǎng)殖看鹽城”,充分肯定了江蘇鯽魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻和地位。從2013-2020年的全國漁業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,江蘇鯽魚產(chǎn)量保持在60萬噸左右,占全國鯽魚養(yǎng)殖產(chǎn)量的22%左右。

然而,受鯽魚鰓出血病、孢子蟲病的沖擊和影響,近年來,江蘇鯽魚養(yǎng)殖情況有了新變化,池塘精養(yǎng)鯽魚模式遭受很大沖擊,精養(yǎng)面積萎縮嚴(yán)重,養(yǎng)殖產(chǎn)量降幅明顯。江蘇省大宗魚類產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系健康養(yǎng)殖創(chuàng)新團隊(JATS[2021]365),通過電話抽查、實地調(diào)研、專家咨詢、入企入戶服務(wù)等方式,結(jié)合全省水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源普查的有關(guān)數(shù)據(jù),對全省鯽魚養(yǎng)殖現(xiàn)狀有了基本掌握,現(xiàn)將全省鯽魚養(yǎng)殖現(xiàn)狀簡要分析如下。

一、總體養(yǎng)殖情況

1.面積及產(chǎn)量

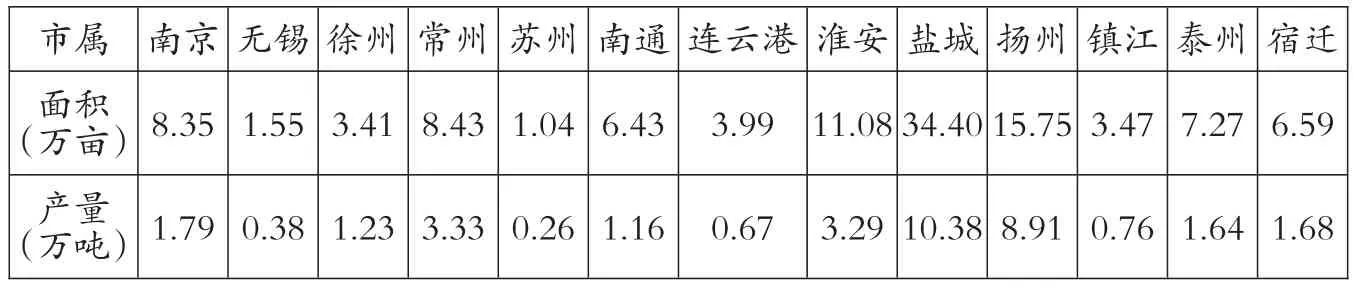

據(jù)2021年的全省鯽魚養(yǎng)殖統(tǒng)計數(shù)據(jù),養(yǎng)殖面積(主養(yǎng)、混養(yǎng)、套養(yǎng))約為111.75萬畝、養(yǎng)殖產(chǎn)量35.49萬噸,見表1。其中,鯽(含本地鯽、黃金鯽、合方鯽等)養(yǎng)殖面積約為42.32萬畝,產(chǎn)量為16.48萬噸,折合畝產(chǎn)量約為194.74kg;異育銀鯽養(yǎng)殖面積約為69.44萬畝,產(chǎn)量為29.69萬噸,折合畝產(chǎn)量約為213.78kg。

表1 2021年江蘇13個設(shè)區(qū)市鯽魚養(yǎng)殖面積與產(chǎn)量

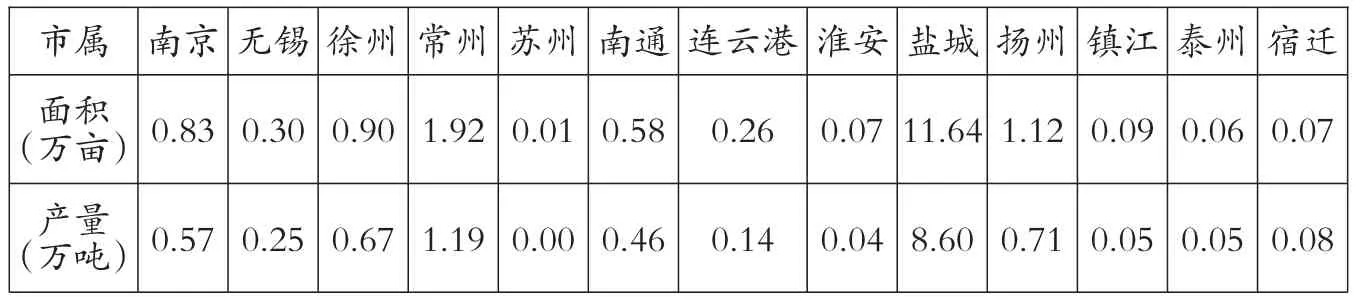

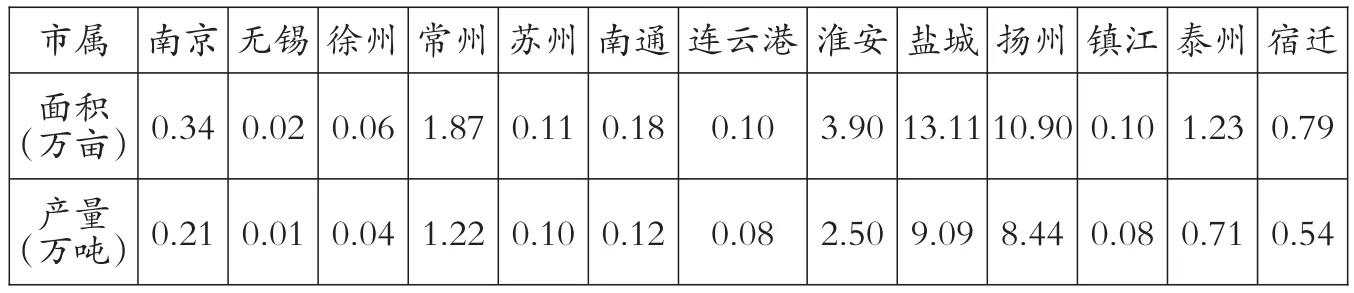

鯽魚主養(yǎng)模式下,鯽魚平均畝產(chǎn)量為800kg左右;鯽魚與草魚、鯽魚與鳊魚、鯽魚與四大家魚、鯽魚與斑點叉尾鮰、鯽魚與鱸魚等品種的混養(yǎng)模式下,鯽魚的平均畝產(chǎn)量宜為250-600kg,從調(diào)研的數(shù)據(jù)來看,鯽魚畝產(chǎn)量大于500kg的面積偏低,因此,本文以鯽魚畝產(chǎn)量≥400kg為統(tǒng)計口徑,統(tǒng)計分析江蘇13個設(shè)區(qū)市的鯽魚主養(yǎng)以及以鯽魚為主的混養(yǎng)面積,見表2、表3。從表2可以看出,2021年,江蘇13個設(shè)區(qū)市本地鯽主養(yǎng)以及以鯽魚為主的混養(yǎng)面積約為17.84萬畝,鯽魚產(chǎn)量12.83萬噸;從表3可以看出,江蘇13個設(shè)區(qū)市的異育銀鯽主養(yǎng)以及以鯽魚為主的混養(yǎng)面積約為32.69萬畝,鯽魚產(chǎn)量23.15萬噸。

表2 2021年江蘇13個設(shè)區(qū)市本地鯽養(yǎng)殖面積與產(chǎn)量(鯽魚畝產(chǎn)量≥400kg)

表3 2021年江蘇13個設(shè)區(qū)市異育銀鯽養(yǎng)殖面積與產(chǎn)量(銀鯽畝產(chǎn)量≥400kg)

2.養(yǎng)殖模式

近年來,江蘇鯽魚養(yǎng)殖模式常見的有鯽魚主養(yǎng)模式,鯽魚與草魚、鳊魚、斑點叉尾鮰、四大家魚等混養(yǎng)模式。

2.1 鯽魚主養(yǎng)模式

鯽魚主養(yǎng)模式1(里下河地區(qū)):苗種放養(yǎng)方面,畝放養(yǎng)鯽魚1200-1600尾、草魚20-50尾、白鰱120尾、花鰱20-50尾;飼料選擇上,配合飼料粗蛋白含量一般在30%以上,每畝飼料用量0.5-1噸;起捕方式上,一般中途起捕熱水魚,鯽魚規(guī)格達(dá)200g/尾即可根據(jù)市場售價酌情起捕上市。

鯽魚主養(yǎng)模式2(鹽城模式):苗種放養(yǎng)方面,畝放養(yǎng)規(guī)格為10-20尾/kg鯽魚1600-2200尾,放養(yǎng)規(guī)格為4-10尾/kg的鳙魚30-50尾、白鰱30-50尾;飼料選擇上,4-5月份選擇粗蛋白含量為28%的飼料,6-7月份選擇粗蛋白含量為30%的飼料,8-9月份選擇粗蛋白含量在33%的飼料,10月份選擇蛋白含量在30%的飼料;餌料系數(shù)常見為1.4-1.8;大豐養(yǎng)殖戶一般賣熱水魚,賣熱水魚的時間在7月底和9月底,可賣兩次;射陽的養(yǎng)殖戶不賣熱水魚。

鯽魚魚種培育模式:苗種放養(yǎng)方面,畝放養(yǎng)規(guī)格2000尾/kg的鯽魚魚種5000-6000尾、放養(yǎng)規(guī)格2000尾/kg的鳙魚魚種1000尾、放養(yǎng)規(guī)格2000尾/kg的鰱魚魚種1000尾;飼料投喂方面,根據(jù)“就小不就大”的原則來選擇配合飼料的粒徑,飼料粒徑宜為1.5-2.5mm,飼料蛋白含量為30%-36%,根據(jù)水溫、天氣、魚體大小、吃食等情況進行投喂,培育至春節(jié)前后,鯽魚魚種、鳙魚魚種、鰱魚魚種的規(guī)格分別約為150g/尾、250g/尾、150g/尾,培育成活率約為90%,捕撈出售或分池;鯽魚魚種、鳙魚魚種、鰱魚魚種的預(yù)期畝產(chǎn)量分別為800kg、110kg、130kg。

省內(nèi)其它地區(qū)的鯽魚主養(yǎng)模式,各苗種放養(yǎng)及管理措施,基本上符合上述2個模式的情況。

2.2 鯽魚混養(yǎng)模式

草魚+鯽魚混養(yǎng)模式(宿遷):苗種放養(yǎng)方面,春節(jié)前后,畝放養(yǎng)100g/尾的草魚1500尾、50g/尾的異育銀鯽200尾、500g/尾的鳙魚100尾、500g/尾的鰱魚50尾;飼料選擇上,配合飼料選擇正規(guī)廠家生產(chǎn)的草魚膨化飼料,粗蛋白含量為25%-28%。

草魚+鯽魚混養(yǎng)模式(泰州):苗種放養(yǎng)方面,12月至次年3月,畝放養(yǎng)規(guī)格為350-500g/尾的草魚200-300尾、規(guī)格為50g/尾左右的鯽魚1500尾、規(guī)格為150g/尾的鳙魚種100尾、規(guī)格為100g/尾的鰱魚種140尾;6-8月份,起捕草魚出售,11-12月,起捕鯽魚出售,年底干塘起捕鰱鳙魚出售。

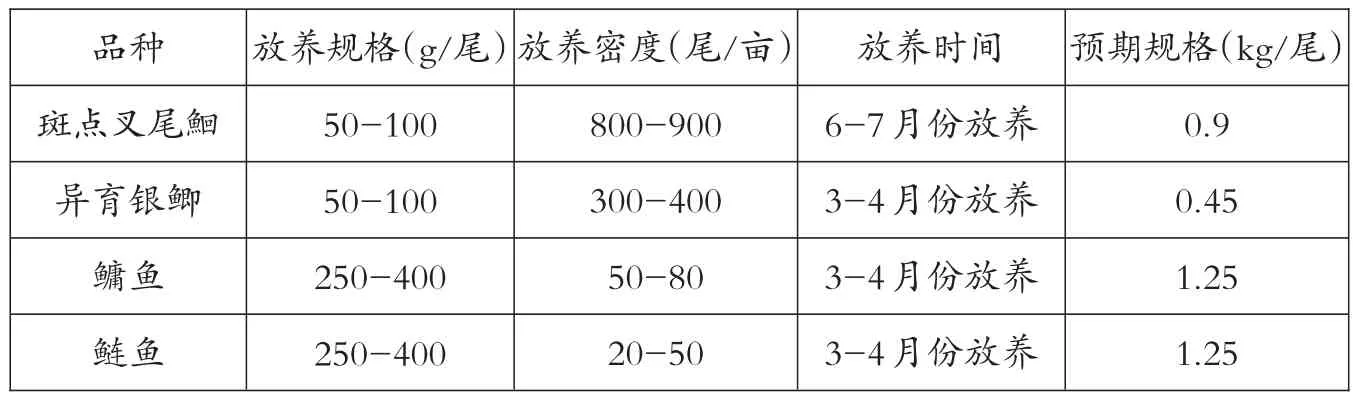

鮰鯽混養(yǎng)模式:苗種放養(yǎng)情況見表4。

表4 斑點叉尾鮰與鯽魚混養(yǎng)模式

2.3 鯽魚養(yǎng)殖品種

目前,江蘇鯽魚養(yǎng)殖常見的食用魚品種(系)主要有本地鯽、黃金鯽、湘云鯽(含湘云鯽2號)、合方鯽、長豐鯽、金山鯽、津新烏鯽等,觀賞鯽魚品種主要有紅白長尾鯽、藍(lán)花長尾鯽。黃金鯽養(yǎng)殖面積占優(yōu)勢的設(shè)區(qū)市有:鹽城、徐州、宿遷;湘云鯽養(yǎng)殖面積占優(yōu)勢的設(shè)區(qū)市有:宿遷、徐州、淮安。其他鯽魚養(yǎng)殖品種僅為少數(shù)承包戶散在養(yǎng)殖。

二、江蘇鯽魚養(yǎng)殖的經(jīng)驗做法

1.養(yǎng)殖模式與技術(shù)創(chuàng)新

在多年的養(yǎng)殖生產(chǎn)實踐中,規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)及個體養(yǎng)殖戶等養(yǎng)殖主體創(chuàng)建了先進的鯽魚精養(yǎng)模式、鯽魚多品種混養(yǎng)模式、大規(guī)格鯽魚魚種培育模式,顯著地提升了池塘生產(chǎn)效率,在盡可能地節(jié)約資源和降低養(yǎng)殖污染的前提下,做到了平均成本效率較高,養(yǎng)殖主體成本最小化、養(yǎng)殖經(jīng)濟效益最大化,并且制定了可以規(guī)范化操作的相關(guān)技術(shù)規(guī)程,養(yǎng)殖模式成熟度高,示范輻射效應(yīng)強,便于一般養(yǎng)殖戶采納利用。

2.重大養(yǎng)殖病害防控技術(shù)突破

隨著養(yǎng)殖主體盲目追求產(chǎn)量和效益最大化,銀鯽養(yǎng)殖密度過度增加,養(yǎng)殖環(huán)境負(fù)荷超載,鯽魚孢子蟲病等病害嚴(yán)重制約了異育銀鯽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。江蘇省水生動物疫病預(yù)防控制中心協(xié)同蘇州大學(xué)、中科院水生生物研究所等多家單位,對銀鯽細(xì)菌性敗血癥、孢子蟲病等重大養(yǎng)殖病害的防控進行了科技攻關(guān),從苗種檢疫、疫苗研制、飼料營養(yǎng)、免疫增強劑的篩選、SPF鯽魚苗種生產(chǎn)技術(shù)等方面,在生態(tài)防控銀鯽細(xì)菌性敗血癥、孢子蟲病上取得了重大突破,創(chuàng)新性地在鯽魚養(yǎng)殖池塘中混養(yǎng)一定密度的底棲經(jīng)濟蝦、蟹,攝食和降低養(yǎng)殖池塘中的孢子蟲生活史里中間宿主(底棲寡毛類)的豐度,有效阻斷了孢子蟲的繁殖擴增。重大養(yǎng)殖病害防控技術(shù)的建立和突破,項目區(qū)銀鯽細(xì)菌性敗血癥、孢子蟲病發(fā)病率低于7.5%,死亡率低于10%,投入品(用藥量)資金減少30.7%、重量減少5.63%。

三、鯽魚養(yǎng)殖存在的主要問題

1.池塘亟需標(biāo)準(zhǔn)化改造。江蘇鯽魚現(xiàn)有的養(yǎng)殖池塘普遍沿襲了傳統(tǒng)養(yǎng)殖方式的結(jié)構(gòu)和布局,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低,配套設(shè)施少,功能不完善。此外,規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)少,承包戶養(yǎng)殖居多,且池塘尤其是沿海灘涂池塘單體面積大(100-1000畝)。加之,絕大多數(shù)池塘缺乏水源水處理和養(yǎng)殖尾水排放設(shè)施,運行時間長且得不到應(yīng)有的維護,池塘嚴(yán)重老化問題明顯,嚴(yán)重影響鯽魚養(yǎng)殖病害防控效果。

2.養(yǎng)殖技術(shù)及信息服務(wù)供需不匹配。從需求側(cè)看,鯽魚養(yǎng)殖風(fēng)險和市場風(fēng)險都比較高,養(yǎng)殖戶對從養(yǎng)殖到銷售全過程相關(guān)服務(wù)需求高,而多數(shù)養(yǎng)殖戶從產(chǎn)到銷的自我服務(wù)能力明顯不足,對養(yǎng)殖技術(shù)、病害防治技術(shù)、市場化信息服務(wù)的需求依賴性強。從供給側(cè)看,鯽魚優(yōu)質(zhì)抗病種苗供應(yīng)不足,良種覆蓋率低,養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)多重理論輕實踐,接地氣的實用技術(shù)少、培訓(xùn)內(nèi)容不能緊扣養(yǎng)殖戶需求、培訓(xùn)實效性不高;養(yǎng)殖戶獲取市場信息主要依靠自身渠道,容易出現(xiàn)信息獲取滯后和信息精確性低的問題,進而影響經(jīng)營決策。也就是說,養(yǎng)殖戶在品種優(yōu)化、技術(shù)培訓(xùn)和信息服務(wù)方面的需求得不到有效供給,供不應(yīng)求或供需結(jié)構(gòu)性失衡阻礙著江蘇鯽魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

3.水質(zhì)調(diào)控效果不佳。水質(zhì)調(diào)控效果對鯽魚養(yǎng)殖至關(guān)重要,而高密度養(yǎng)殖容易對水質(zhì)造成嚴(yán)重污染。鯽魚養(yǎng)殖一方面是面臨水源約束趨緊,另一方面是養(yǎng)殖戶調(diào)節(jié)水質(zhì)和處理養(yǎng)殖尾水的方式粗放,改善水質(zhì)的方法首選加注新水措施,其次,水體懸浮物指標(biāo)高,透明度低,選擇生石灰和微生態(tài)制劑調(diào)劑水質(zhì),水質(zhì)調(diào)優(yōu)效果不佳。

4.鯽魚鰓出血病常發(fā)難控。鯽魚鰓出血病是由鯉皰疹病毒2型感染鯽魚引起的鯽造血器官壞死病,該病發(fā)病快、傳染能力強、死亡率極高,給養(yǎng)殖戶帶來慘重的養(yǎng)殖損失。受鯽魚鰓出血病的侵?jǐn)_,江蘇異育銀鯽傳統(tǒng)主產(chǎn)區(qū)和集中連片養(yǎng)殖區(qū)的養(yǎng)殖戶,改養(yǎng)其它特色淡水魚,比如斑點叉尾鮰、黃顙魚等。

四、思考與建議

漁業(yè)是農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟的重要組成部分,對保障國家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給、促進農(nóng)民增收、服務(wù)生態(tài)文明建設(shè)等具有重要作用。江蘇鯽魚養(yǎng)殖在實踐中積累了許多寶貴經(jīng)驗,在行業(yè)內(nèi)被廣為借鑒。然而與豐富的養(yǎng)殖經(jīng)驗相比,近年來,江蘇鯽魚精養(yǎng)面積嚴(yán)重萎縮、產(chǎn)量明顯下滑,某種程度上來說,江蘇鯽魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)過往的成功,可能僅僅是建立在長期實踐和經(jīng)驗的基礎(chǔ)之上,仍缺乏系統(tǒng)的、基于更多的池塘養(yǎng)殖生產(chǎn)數(shù)據(jù)的積累,以及核心養(yǎng)殖技術(shù)的提煉。從提高資源利用效率、降低環(huán)境污染的角度看,合適的鯽魚養(yǎng)殖模式應(yīng)該是什么?江蘇鯽魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路如何能更順暢?

基于對上述問題的思考,省大宗魚類產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系健康養(yǎng)殖團隊給出以下淺見:

(一)加快集中連片池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理

省、市、縣(市、區(qū))等各級財政應(yīng)設(shè)立專項資金,根據(jù)財政能力安排漁業(yè)發(fā)展補助資金,盡可能地提高扶持集中連片池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理補助標(biāo)準(zhǔn),遴選農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、漁業(yè)企業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社、國有農(nóng)場、水產(chǎn)家庭農(nóng)場、養(yǎng)殖大戶等養(yǎng)殖主體作為建設(shè)單位先試先行,其建設(shè)資金與財政補貼標(biāo)準(zhǔn)的比例為0.7:1或0.8:1。在廣泛征求建設(shè)實施方案合理性和可落地執(zhí)行性的同時,做好廣泛宣傳工作,提高養(yǎng)殖主體對養(yǎng)殖池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理工作必要性的認(rèn)識、理解和積極參與度,以財政資金撬動養(yǎng)殖主體投入更多的池塘改造資金。

(二)注重培育新型漁業(yè)經(jīng)營主體

新型漁業(yè)經(jīng)營主體是實現(xiàn)漁業(yè)現(xiàn)代化的重要組織載體。針對漁業(yè)經(jīng)營主體中老齡化現(xiàn)象嚴(yán)重的現(xiàn)象,培育新型漁業(yè)經(jīng)營主體的著力點應(yīng)側(cè)重在以下方面:一是穩(wěn)定既有主體,通過漁業(yè)機械替代勞動力和加強技術(shù)培訓(xùn)及指導(dǎo)的方式,對新型職業(yè)農(nóng)民培育需求摸底調(diào)查,優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容和改善培訓(xùn)方式,增強技術(shù)培訓(xùn)實效,加強對老齡養(yǎng)殖戶對智能電子設(shè)備和獲取自媒體養(yǎng)殖技術(shù)信息的培訓(xùn),提高新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)民生工程實施的針對性和有效性,延緩老齡養(yǎng)殖戶退出養(yǎng)殖領(lǐng)域的過程;二是培育新生力量,利用好江蘇優(yōu)越的涉漁大中專院校教育資源,設(shè)立財政扶持政策,從上述院校中吸納畢業(yè)生到漁業(yè)經(jīng)營主體從事水產(chǎn)養(yǎng)殖相關(guān)工作,培育出一批經(jīng)濟實力強、帶動能力強的的漁業(yè)經(jīng)營主體,樹立新型漁業(yè)經(jīng)營主體典型,優(yōu)化漁業(yè)人才隊伍梯隊結(jié)構(gòu),加快鄉(xiāng)村振興。

(三)加強多元協(xié)作。構(gòu)建由涉漁院校、科研院所、推廣機構(gòu)、漁業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體等組成的產(chǎn)學(xué)研推深度融合機制,協(xié)同推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技創(chuàng)新、漁業(yè)養(yǎng)殖技術(shù)推廣、生產(chǎn)服務(wù)和教育培訓(xùn),推進創(chuàng)新鏈、技術(shù)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、服務(wù)鏈和教育鏈、人才鏈的有機銜接,對鯽魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的良種及養(yǎng)殖病害等瓶頸問題進行突破解決,保障江蘇鯽魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。