新工科背景下《工程熱力學》課程思政教學設計

張百強 陳宇慧 張芳芳 張羽翔 張永海 張 波 馬 璐 金聽祥

(鄭州輕工業大學 河南 鄭州 450002)

為切實貫徹落實習近平總書記2016年在全國高校思想政治工作會議上的指示,結合教育部發布的《教育部高等教育司關于開展“新工科”研究與實踐的通知》的文件精神,圍繞工程教育改革的新理念、新結構、新模式、新質量、新體系開展新工科研究與實踐[1]。相比于傳統工科人才的培養模式,“新工科”建設更加注重在學科實用性、交叉性和綜合性育人。“新工科”建設與思政改革的開展立足于立德樹人的教育目標,將思想政治教育貫穿到專業課程教學當中,有效地發揮專業課程的育人功能,真正實現全過程、全環節、多元化的立德樹人目標,成為當前一項緊迫的時代任務。

在“課程思政”的理念沒有提出之前,高校主要通過思想政治理論課對學生進行思想政治教育。在“新工科”背景下,理工科專業中思想政治相關課程占比較低(約10%),而其他專業課程占比達90%。《高等學校課程思政建設指導綱要》中提出,“課程思政建設要緊緊圍繞全面提升人才培養能力這個核心點,在全國所有高校、所有學科專業全面推進”[2]。為此,在“新工科”背景下,通過課程建設結合思想政治教育的主渠道,對大學生的價值引領起著核心作用。高校“課程思政”建設是對國家高校思想政治工作會議的回應,是落實高校思想政治工作精神的行動所在[3]。如何創新多元、全方面的開展課程思政的教學設計是新工科背景下的重要改革方向。本文以《工程熱力學》課程為例,采用教學大綱修訂、教學過程改革、教學研討提升等舉措,構建課程思政改革,舉例具體的課程思政教學設計,為系統化實施課程提供借鑒。

1 《工程熱力學》課程性質

過程裝備與控制工程專業具有較高綜合性和應用性,在機械領域和化工領域表現尤為突出,《工程熱力學》作為專業基礎課之一,主要研究熱能和機械能之間相互的轉換規律及其有效利用,解決能源問題。我校過程裝備與控制工程專業《工程熱力學》課程32學時,第4學期開設,著重強調工程知識的應用和熱力轉化過程的分析。本課程為專業學生提供必要的理論基礎知識,為后續課程的開展奠定良好基礎,是在物理化學課程的基礎上,向專業方向延伸的必經學科,為學生后續及畢業后解決實際工程問題打下堅實基礎。為此,本課程中良好實施課程思政改革,能夠積極促進本課程的教學效果,同時對后續專業課的課程思政改革提供借鑒意義。

2 教學改革思路

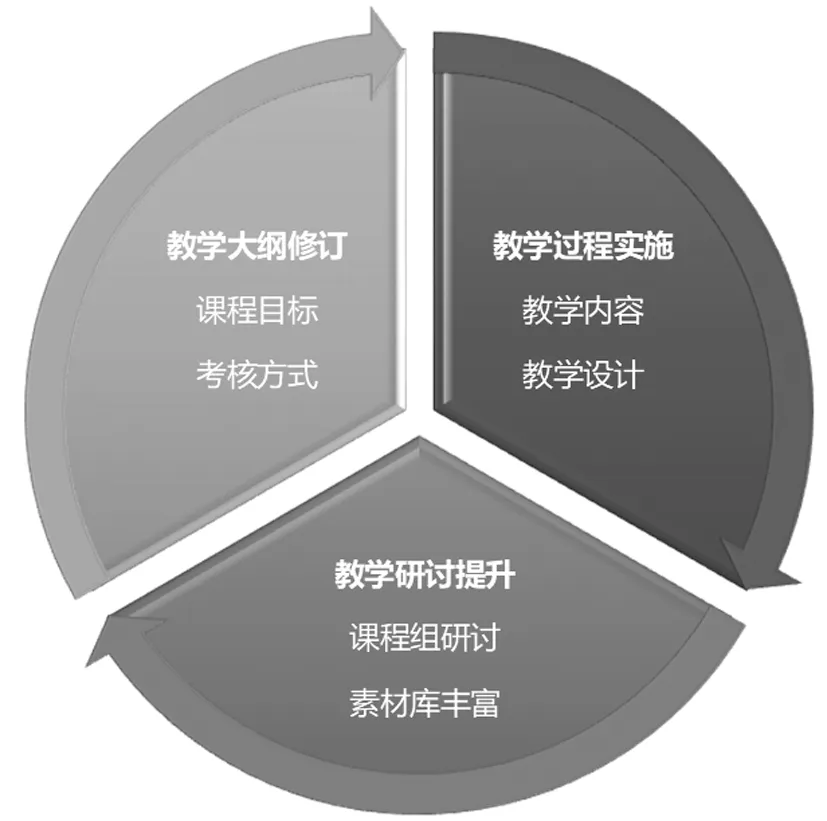

“新工科”背景下的課程思政是適應國家戰略發展新需求、迎接國際競爭新形勢、符合立德樹人新要求的前提下提出的教改方向,“課程思政”是實現專業課程與思想政治理論課耦合作用的有益探索[4]。課程思政改革,尤其是理工科專業課程,無法簡化成教學方法或教學手段的改革,它更是教育理念的創新或是教育價值的理性回歸[5]。基于此,過程裝備與控制工程系開展閉環式課程思政教學改革,思路歸納如圖1所示。

圖1 課程思政教學改革思路Fig.1 Reforming thought of ideological and political courses

2.1 教學大綱修訂

依據“立德樹人、德育為先”的要求,《工程熱力學》教學課題組研討修訂課程大綱,著眼于學校人才培養目標,專業人才培養方案,對標畢業要求達成的支撐指標點,將課程目標和德育目標有機結合,將思政元素整合入教學內容,積極探索課程思政的考核形式。在課程目標中明確,能夠通過學習本課程初步形成對能源轉化利用、職業價值的認同感,明確多學科交叉融合的科學素養、創新意識及科學家精神對能源利用與轉化的促進作用,明確加強安全和法律意識,積極嚴格履行社會責任。

2.2 教學過程實施

教學過程是課程目標的完美呈現,教學方法的合理優化為課程目標的實現提供良好途徑。教學環節與思政元素的融合,是將知識傳遞、能力提升與精神塑造相統一的過程與實踐。課程思政建設需全過程、全環節、多元化的創新教學方法,圍繞家國情懷、修養品格、科學素養、辯證思維等方面的思政目標豐富教學內容。采用啟發式、案例式、問題式等多種教學方法,通過課堂講授對學生進行思想引導和價值觀塑造,引導學生樹立正確的價值觀、團結協作的意識、社會責任感和愛國意識。積極開展教學改革探索,修訂課程思政教案設計,明確課程思政教學內容設計和切入點,修訂《課程思政教案》,組織系部專業教師對其加以論證。

2.3 教學研討提升

過程裝備與控制工程教研室基于相同專業課構建課程組,課程組的教師均是具有講授本門課程經驗的教師,課程組的建立為課程思政案例庫的完善和教學內容的豐富奠定基礎。課程組定期召開研討會,積極利用現代信息技術追蹤學科前沿,激發學生對工程知識和科研的熱情和動力,針對當前時事內容豐富課程內容和思政案例庫的深度和廣度,研討審定課程思政案例教學設計內容,共同提升。

3 課程思政設計

如何將思政元素在教學過程中有機貫穿,將知識傳授、能力提升和價值引領有效融合是新工科背景下課程思政建設的重點和難點。通過專業教師和課程群組的研討,不斷深入挖掘和提煉專業課程所蘊含的思政元素和德育功能。下面以《工程熱力學》為例,針對以下四個課程思政目標給出具體的建設方案。

3.1 家國情懷

能源利用和轉換是《工程熱力學》課程的基礎,在緒論和能量傳遞形式等章節中,結合世界和我國能源發展趨勢進行介紹,提升學生對我國科技發展的歸屬感,深入了解中華民族的偉大精神,激發學生的愛國情懷。采用“矩陣式”引導方法,橫向對比國內外能源體系差異,明確我國能源實力和地位,加深文化自信,引導學生在能源領域開展有關科研的時候,需要結合我國目前能源形勢下的基本戰略,不能盲目跟風;縱向了解熱力學的演變和發展,帶領同學厘清熱力學利用發展的基本脈絡,提升道路自信,明確責任和使命擔當,意識到我國能源利用領域的高效發展離不開前赴后繼的科研工作者們艱苦卓絕的努力。

3.2 品格修養

在新工科背景下對學生的培養,應注重專業素質和人文修養的全面人才發展戰略。學生綜合素養的提升關乎其全面發展的長遠目標,教師需要在專業知識講授過程中,進行正確的思想道德理念引導,可以通過時事熱點和專家學者事跡的發掘,也能帶領學生修養品德、全面發展。采用提問式教學過程中的互動環節,可引導學生積極表達,增強綜合素養,提升學習興趣和參與度。同時,可以發掘隱藏在知識點背后的社會現象及人生道理,加強品德修養。例如在壓氣機的章節中,多級壓縮雖然增加了設備,但是降低了排氣溫度,最終耗功減少,實際上是磨刀不誤砍柴工的道理,引導學生們思考,做任何事情都沒有捷徑,學習工作中的付出并不是徒勞,不能輕言放棄。

3.3 科學素養

科學素養的培養主要通過科學家精神學習和科學倫理遵守兩方面進行強化[6]。通過引入科學家的勇攀高峰、敢為人先的創新精神為教學切入點,汲取力量,堅定信仰。在氣體流動中噴管的章節中引入大國工匠高鳳林的紀錄片,機械化高度發展的今天,火箭的設計不僅需要相關領域的專家,還需要將圖紙轉化為實物的技術制造人員,高強度、高精密、高要求的工作對技術人員的要求更為嚴格,高鳳林專注一輩子只干火箭焊接工作并且做到極致。通過高鳳林淡泊名利、潛心研究的奉獻精神的學習,引導學生意識到無論畢業后處于何種崗位,敬業鉆研終將造就一番事業,都能為國家強盛、民族復興貢獻力量。在碳排放達峰目標和碳中和愿景下,新形勢下能源中長期發展路徑有所變化,為持續推進能源科技的創新進展,“互聯網+”智慧能源、儲能、區塊鏈、綜合能源服務等綜合創新型模式正在蓬勃發展,激發學生科研興趣,引導學生深刻認識科技創新成果乃國之利器。科技促進人類生產生活的進步,同時也要正視科技中的弊端,嚴守底線,堅守科研初心,警醒學生熱愛科學的同時,要加強科研倫理和學風建設,杜絕學術不端現象,腳踏實地做開展工作,加強工程師的職業素養建設。

3.4 辯證思維

辯證的思維方法是學習、工作和科研的重要思想指引[7]。新工科背景下,解決復雜工程問題,需要抓住組要矛盾的特殊性,清晰明確厘清問題的關鍵辯證的思維方法的關鍵,也是在課程思政過程中可以加強的重要內容之一。在有效能利用部分,可以引導學生討論“作為工程師,使傳熱溫差盡可能的小,理論做功能力保持住不損失。是否合理?”。理論上,溫度差減小,保證做功能力,但是所需時間無限長,實際生產設計中不能開展。在工程中理想過程是我們追求的最優過程,但是實際過程中,一味的去追求理想狀態,可能會造成更大的能耗或者損失。引導學生要客觀的分析事物,辯證的思考解決方案。

4 總結

為適應“新工科”背景下對人才培養的新要求,專業基礎課的課程思政建設研究極為關鍵,將正確的價值觀“無縫銜接”地融入到專業知識的傳授中,為促進學生綜合素質的提升奠定夯實基礎。從教學大綱的頂層設計,教學過程中的思政要素融入設計,到定期的系部、課程組教學研討,閉環式課程思政改革為構建新型工科專業的思政改革研究具有切實的實踐意義。