改革開放以來我國民辦職業教育政策的變遷歷程

——基于倡導聯盟框架的分析

李剛

(華東政法大學政治學與公共管理學院)

一、引言

職業教育與普通教育歷來是兩種不同教育類型,但一直具有同等重要地位。然而,職業教育卻難以發揮出其應有的作用,職業教育被視為普通教育的“重要補充”,使得職業教育的發展路徑一直處于“模糊”之中[1]。教育的現代化是以職業教育的現代化為基石,隨著《中國民辦職業教育改革試點計劃》政策出臺和實施,職業教育的發展迎來了真正機遇。

本文將應用倡導聯盟框架對民辦職業教育政策進行分析,主要想探究以下問題:改革開放以來,我國的民辦職業教育政策如何變遷的,在民辦職業教育政策變遷中有哪些因素主導了變遷過程。

二、文獻綜述:職業教育政策的變遷及價值取向

部分學者將改革開放以來職業教育政策的變遷歷程進行了探索和總結,梳理近40年來的民辦職業教育的主要政策,并明確界定了政策導向和重點[2]。崔志鈺將20世紀80年代以來的職業教育政策分為四個不同時期,指出職業教育政策存在的問題集中在政策配套體系欠缺、政策可行性差等,并據此指出職業教育的科學化應從完善職業教育相關法規入手[3]。

根據當前社會背景,趙部歸納出社會發展階段與教育政策的價值取向呈現相關關系,職業教育政策的價值取向逐漸從注重經濟社會發展需求變遷到個人發展需求,從注重職業教育在校規模擴張到重視民辦職業教育質量[4]。朱永新從政策價值取向的角度分析出我國職業教育政策可行性弱的原因[5]。

三、倡導聯盟理論及其適用性分析

(一)倡導聯盟理論

薩巴蒂爾和詹金斯·史密斯于1988年在《政治科學》(Policy Sciences)中提出的一種關于政策制定和形成過程的理論——倡導聯盟框架,通過運用政策子系統的形成與運轉及倡導聯盟框架解釋40年來諸多重大政策變遷歷程。在倡導聯盟理論看來,政策子系統是各個松散的倡導聯盟組合而成。不同的意見領袖來自不同職位,諸如政府高官、特殊利益集團、政策研究者等,同一個政策倡導聯盟之間的成員共享著相似的信念,秉承著類似的價值觀;維系著倡導聯盟并非共同的經濟利益而是那些深層次、潛移默化的信念體系。

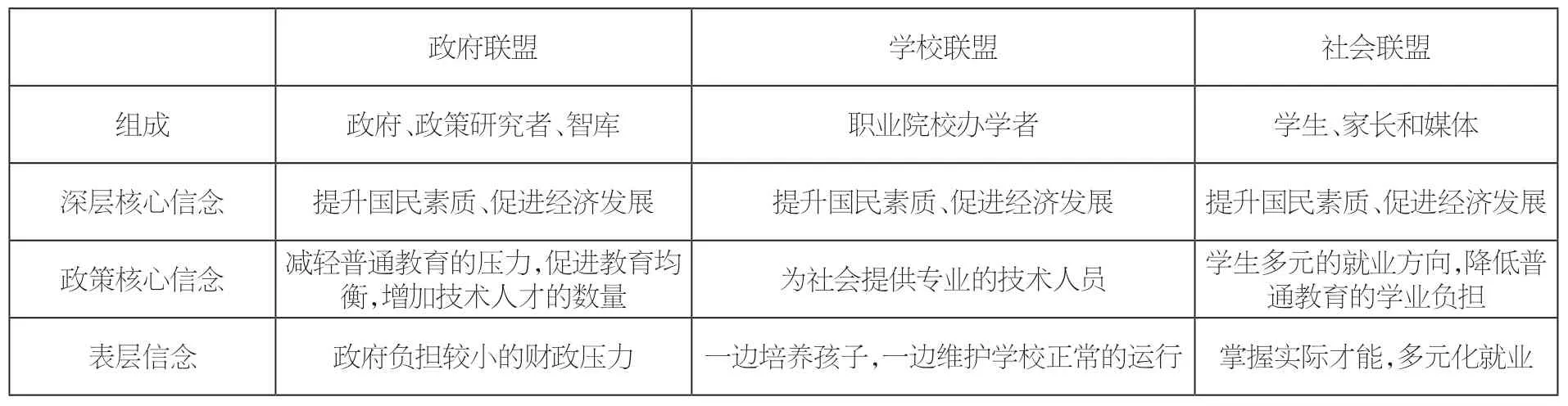

倡導聯盟內部所共享的信念體系由深入淺主要劃分為三維層級:深層核心信念、政策核心信念和表層信念。深層核心信仰是一種規范性觀點,極難改變一個人深層次信仰。政策核心信念是維系倡導聯盟的粘合劑,代表一種基本政策立場。依據不同的政策核心信念可以分成不同的倡導聯盟組織,與核心信念相比,表層信念是淺層次的認知,組織成員之間的表層信念較為容易改變。根據這一政策框架,政策變遷主要由以下因素影響:一是政策子系統內不同的聯盟之間持續性的政策學習。二是政策子系統外部復雜因素的推動。不過政策子系統外部的活躍因素并不能直接導致政策的改變,外部因素將通過改變不同聯盟之間的資源機會及相關的限制條件進而影響政策方向發生重大的變遷。

(二)職業教育政策子系統的倡導聯盟

本文首先將與民辦職業教育相關聯的各類行動者分成三大政策倡導聯盟,諸如政府、政策研究者等統稱為政府聯盟,以職業院校的辦學者為主要群體構成了學校聯盟,學生、家長等社會成員組成社會聯盟。

發展職業教育,實現社會主義現代化和國家復興是三大聯盟的共同出發點,這也是上文所說的深層核心信念,其體現了三個聯盟在國家利益、社會利益和個人利益的相互促成,但是在政策的具體價值取向上依然存在著差別,本文通過對歷年來政策的梳理和針對相關文獻的整理,對三個聯盟的立場總結如下。

1.追求公平是政府聯盟的最終目標,在國家與社會的治理層面,政府也愈加明白,隨著經濟的復興和騰飛,國家渴望通過鼓勵、扶持和推動職業教育的發展,使得一個國家能夠保持一個健康的教育模式,從而實現“中國制造2025”。這樣的價值導向勢必會導致政府對民辦職業學校施加了較多的行政干預,并未給予民辦職業教育足夠的辦學自主權,從而限制了民辦職業教育的活力。

2.辦學自主是職業院校聯盟的目標追求,一直以來,民辦職業學校所要追求的是辦學自主權。因此,學校聯盟的政策核心信念是通過簡政放權,減少國家干預,在稅收上給予優惠和扶持,對于土地給予適當的補貼,從而最大程度降低學校的運行成本,爭取辦學自主權。

3.教育資源的公平分配是社會聯盟一直以來的理想追求,公平合理地享受優渥的教育資源是該聯盟的政策核心信念,但是教育資源是具有稀缺性的,尤其是在當前的社會發展階段,發達地區和欠發達地區都存在著較大的教育資源的不平等,這也就導致了教育資源分配所牽涉到的眾多利益,本文根據上面對于各個聯盟之間的政策訴求的分析,針對三個聯盟所涵蓋的深層核心信念、政策核心信念和表層信念做了如下的政策訴求表格。

四、改革開放以來民辦職業教育政策變遷歷程

(一)民辦職業教育艱難發端階段(1978-1991 年)

在我國,真正意義上的現代化的職業教育發端于這一時期。十一屆三中全會之后,我國重新確立了以經濟建設為中心的發展策略,民營經濟開始漸漸復蘇,也開始滲透進國家的各個經濟領域,國家也開始減少對于民辦教育的控制,我國的民辦職業教育由此開啟了艱難歷程。

1.該時期與民辦職業教育有關的政策

1980年10月,國教委聯合其它部門頒布了《關于中等教育結構改革的報告》,該報告明確提出要不留余力地發展職業技術教育,并且“要廣開學路地舉辦各種職業(技術)學校,允許個人和集體舉辦”。這一政策的頒布實施,被視為是十一屆三中全會后政府第一次降低和減少了對民營資本的辦學限制。

2.該時期政策變遷主導因素:外部事件

在這一時期,國家剛剛開啟了改革開放,雖然國家逐漸開啟了思想上的撥亂反正,但是“文革”思想的影響在短期內也不可能消去,此時的民辦職業院校并沒有統一的核心深層信念,其聯盟尚未真正成立。當然,如果從社會聯盟的角度出發,雖然家長和學生對于優質的教育資源的需求一直存在,但受制于“計劃經濟”的束縛,以及傳統上偏重“文化知識素養”的思想的影響,社會對于職業教育這一新的事物依然較為抗拒,此時的社會聯盟依然處于一種審時度勢的態度,并未形成共同的政策訴求。

(二)規模擴大階段的民辦職業教育(1991—2005 年)

這一時期,建立社會主義市場經濟體制已經成為黨和國家的目標,教育體制改革緊緊跟隨著經濟體制的變革,民辦職業教育從此真正迎來了良好的發展機遇期,擴大職業教育規模成為這一時期政策的核心訴求。

1.該時期關于民辦職業教育的政策

《中華人民共和國職業教育法》的頒布,已經明確釋放出國家鼓勵和支持各種社會組織、民間力量和個人按政府政策的要求和規定開辦職業培訓機構的態度。這一決定中,大力支持轉變教育思想,從而來滿足人民群眾迫切的教育需求,打造公辦學校和民辦學校相輔相成、共同發展的嶄新格局。

2.該時期政策變遷主導因素:政府聯盟

隨著經濟的發展,對于專業技術人才的需求也日益迫切,也就催生了職業教育的黃金發展時期。在這一時期,透過政策的陸續出臺,主導聯盟——政府聯盟展現出強烈的意愿來促進職業教育的發展,而我國家庭資產開始逐步提升,社會聯盟對于教育資源的需求更是比之前的階段更加迫切,因此,社會聯盟也同樣對政策的改變展現出巨大的興趣,這是一個政策子系統外的一個重大變革,也是一個重大的外部事件。

(三)內涵提升階段的民辦職業教育(2006年至今)

2001年,乘著“世界貿易”的東風,我國這艘經濟巨輪行穩致遠,這一時期,職業教育雖然得到了巨大的發展,但是其存在的問題確實很多,生源質量、課程設置、學生管理等方面出現了嚴重的問題,民辦職業教育的質量參差不齊,青黃不接,使得這一時期政策變遷的主要方向是提升職業教育的內涵。

1.該時期的職業教育政策

2005年,《國務院關于大力發展職業教育的決定》由國務院、教育部和其他部門聯合發布,再一次規劃了民辦職業教育的發展道路,正式提出要將民辦職業教育納入我國的職業教育發展的總體規劃之中,通過建立健全相關政策和措施,要真正賦予民辦職業院校與公辦學校地位相等的待遇。必須要堅持民辦職業院校和公立職業院校并重的大政方針。

2.該時期政策變遷主導因素:經濟子系統的影響

在這一時期,我國的經濟由傳統的高速增長轉變為經濟發展的新常態,我國面臨的經濟形勢嚴峻,同時,民辦職業教育出現了發展失衡的問題,眾多的職業院校都處于經濟發達的地區或者省會城市,職業教育的失衡現象逐步引起了社會輿論的關注。通過倡導聯盟框架下的政策分析發現,國家經濟轉型、經濟增速放緩、經濟低迷,社會媒體等輿論的討論是該時期民辦職業教育政策從“擴大規模”改變成為“提升質量”政策最具有說服力的解釋。

五、未來我國職業教育政策變遷的主要影響因素

倡導聯盟這一理論框架比較強調政策子系統的外部因素和政策學習對政策變遷的推動作用。民辦職業教育政策變遷的阻力主要源于外部事件的重大變遷,因此在探討政策變遷的脈絡時時,考慮的主要是如何降低和減輕影響政策變遷的外部阻力。當然,如果能夠推動跨聯盟的政策學習,也能夠使得政策的變遷更加平緩和穩定。

(一)聚焦社會經濟條件變化對于民辦職業教育政策的影響

2000年以來,我國經濟逐漸從粗放式發展轉變為精細化發展,開啟了產業結構新一輪的調整升級,對專業技術人才的質量要求較高,職業教育政策的變遷必須要適應這種需求,改變之前的大水漫灌的培養方式。因此,職業教育政策子系統內政策變遷需要多多關注我國經濟的發展狀況,雖然未來我國經濟形勢一片大好,但是關注經濟發展的新走向和相關政策依然是最重要的外部因素,對此必須多加考慮和謹慎對待。

(二)相關的政策子系統配合調整也會對職業教育產生重大影響

影響政策變遷的因素是來自多方面多維度的,職業教育政策的變遷勢必會受到其它子系統的影響。比如說“科教興國”戰略的實施,這些戰略本身就把職業教育納入其中,對職業教育提出更為嚴格的要求。然而,從目前職業教育的建設情況來看,其數量和質量還遠不足以滿足這一要求。在社會民眾看來,職業教育一直被視為是“二流”教育,也未能在社會中受到公正和良好的對待,因此對學生來說一直是吸引力較低,造成了職業院校招生生源受到極大的影響。因此為完善政策外部系統,可通過其它子系統的配合調整來為政策變遷的發生增加外動力。

(三)拓展非主導倡導聯盟政策訴求的表達渠道

在倡導聯盟理論框架下,民辦職業教育中政府聯盟始終屬于主導聯盟,在很大程度上對政策變遷起著決定性作用,另一方面,兩個非主導聯盟始終處于劣勢地位,它們的政策訴求難以通過有效途徑進行表達,最終導致了非主導聯盟難以對政策的改變發生根本性的影響。因此,必須給予非主導聯盟一個公平、公正、合理的訴求渠道,通過改善不同聯盟之間的溝通渠道,汲取非主導聯盟的正確的政策意見,從而保證民辦職業教育政策變遷朝著一個健康、可持續的方向發展。