老舊社區公共空間活力評價研究

——以合肥市周谷堆社區為例

周麗娜, 李 健

(浙江農林大學,浙江杭州 311300)

[通信作者]李健(1976—),男,博士,副教授,從事生態規劃與景觀設計、游憩、旅游與公園管理工作。

社區公共空間是城市公共空間的基本單元,凝聚著城市生活氣息和時代記憶,是城市活力聚集的重要場所[1]。隨著城鎮化進程的加快,我國許多社區陷于活力衰退的困境。在此背景下,如何讓老舊社區公共空間失活重構以提高居民對于生活的幸福感和獲得感成為亟需解決的問題[2]。行業內多位學者對于老舊社區公共空間的研究多集中在景觀改造策略[3-5]、適老性提升[6-8]、實效性評價等方面[9-10],對于老舊社區公共空間活力的研究起步較晚,僅有部分學者從提升活力策略、活力評價方法展開研究,如石凱弟[11]通過定量分析方法對長沙舊居住區的現狀公共空間活力進行評價,探析舊居住區公共空間活力重塑的思路;王勇[12]以蘇州安置社區為研究對象,通過AHP與模糊評價法相結合,構建安置社區公共空間活力評價體系,分析安置社區面臨的社會關系重建問題。

學者們對老舊社區公共空間活力的研究進行了有益的探索,但尚未形成完善的活力評價指標體系;另外公共空間活力評價研究是一個多元數據系統,指標之間有多種復雜關系,所反映的信息有部分重疊,以上的評價方法不適于提升公共空間活力的實際應用。鑒于此,本文以合肥市周谷堆社區為研究對象,基于公共空間—公共生活調研法以及專家學者對公共空間活力評價研究的內容,構建從使用者和場所的角度出發的公共空間活力評價指標體系,利用統計分析軟件和主成分分析法遴選活力影響因子,探索老舊社區公共空間活力營造的策略。

1 研究對象的選取

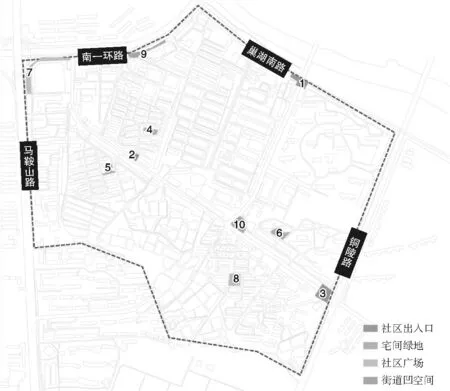

合肥市的老舊社區大多建設于20世紀60—90年代,其中老城區的存在數量較多,建筑結構較好,具有較高的使用價值。合肥市在2012年3月出臺《合肥市老舊小區環境綜合整治工作實施意見》,自出臺意見以來,全市累計投入31億元用來綜合整治老舊小區,共惠及40萬余戶[13]。因此以合肥市老城區的老舊社區作為研究對象,具有很強的代表性,能夠對其他老舊社區的活力營造提供思路。基于張鑫[14]、解坤坤[15]對老舊社區的定義,本文界定的老舊社區位于合肥市包河區周谷堆社區,即由巢湖南路、南一環路、馬鞍山路和銅陵路圍合的區域。研究涉及的公共空間要有能為居民提供休憩、娛樂和運動等日常活動的場地,筆者以交通區位、綠地空間、活動場所等為分類依據,利用百度地圖的數據以及現場調研,梳理出社區出入口、宅旁綠地、社區廣場和街道凹空間共4類空間作為調研地點,采用地圖標記法對這4類空間的分布情況進行平面定位(圖1)。

圖1 周谷堆社區公共空間調研節點平面布置

2 研究方法及研究設計

2.1 公共空間-公共生活調研法

為探尋公共空間失活的原因,則需提取影響公共空間活力的因素,深入地了解人們在公共空間中的行為特點和活動方式。根據揚·蓋爾提出的公共空間-公共生活調研法[16](下文簡稱PSPL),本文通過地圖標記法、現場計數法、實地觀察法、問卷和訪談法現場采集公共生活中的人群在公共空間中的行為和活動數據,并進行定量和定性結合分析,從而獲得該公共空間的現狀情況和相關影響因子的數據。這一方法的選取能為后期如何營造公共空間活力提供策略支撐。

為保證數據的精準有效,調研選取了2021年4月9號和4月10號(1天工作日1天休息日)這2個天氣晴朗的日子,記錄時間段選取在早上7:00~9:00、上午10:00~下午13:00、下午15:00~17:00和晚上19:00~21:00 4個時間段。具體步驟為:每個空間安排1位調查人員,按照每小時為1個單元,每個單元內10 min為1個記錄單位,在1個記錄單位的0~10 min內對步行流量進行觀察記錄,10~20 min內對交通工具使用狀況進行觀察記錄,20~30 min內對使用人群、行為活動進行觀察和記錄,30~60 min內將所有記錄單元的結果乘以6得到1 h內的數據,并填寫在事先準備好的模板中,下1 h留在同樣的位置繼續重復前面的步驟,最后得出4個時間段的數據(圖2)。

圖2 周谷堆社區調研步驟

2.2 主成分分析法

主成分分析法[17](下文簡稱PCA)是對原始的繁多的數據之間的內在關系進行充分挖掘,再將有關聯的多項數據進行壓縮降維,從而獲取其中主成分的方法。其主要步驟:

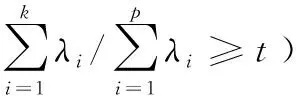

輸入:數據集D={x1,x2…xP}表示P個指標各自的得分向量,每個得分向量xi(i=1,2…p)為N維,即N個評價者,主成分閾值取t=0.7。

步驟1:為消除量綱和數據尺度不一帶來的影響,我們先將數據進行標準化處理。

(1)

步驟2:計算數據集D'的協方差矩陣C。

(2)

步驟3:對矩陣C采用特征值分解,獲取C的特征值(λ1,λ2…λp)以及特征向量。

步驟5:獲取主成分荷載矩陣。

(3)

2.3 活力影響因子遴選與指標體系構建

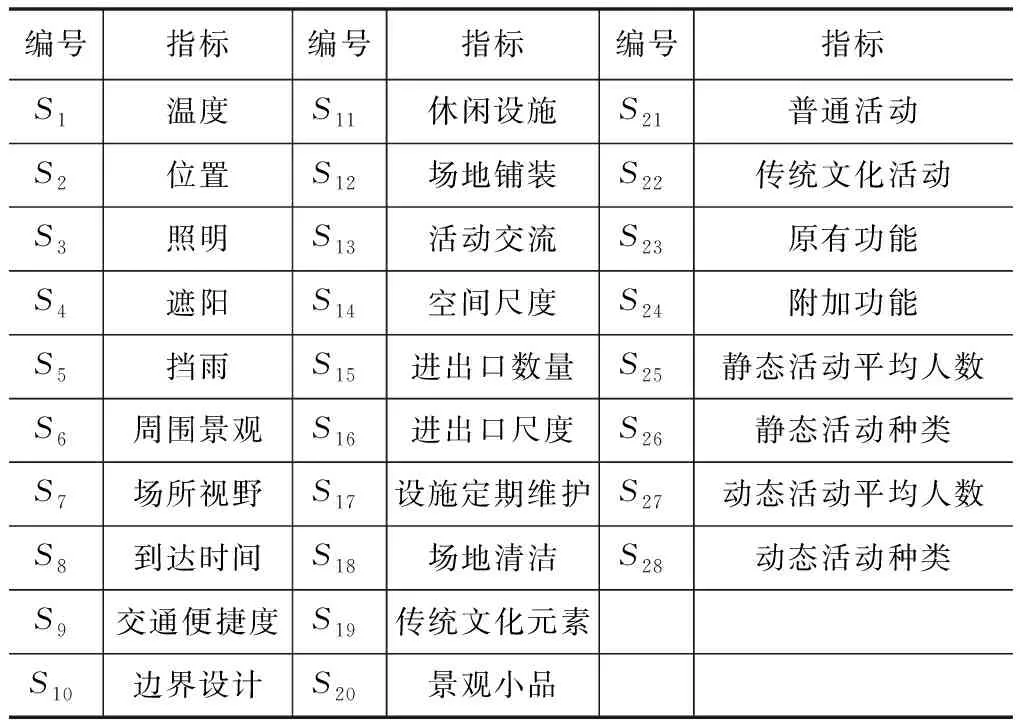

影響公共空間活力的因素很多,城市公共空間設計理論認為社區公共空間活力評價不僅要包括物質因素,還應該包括社會因素和文化因素。本文以PSPL調研法中12個關鍵詞作為公共空間品質的衡量標準,同時參考徐煜輝等[18]和余健華等[19]對城市公共空間活力評價的指標,從使用者和場所的角度出發,遴選出影響老舊社區公共空間活力的28項影響因子,構建活力評價指標體系(表1),通過里克特五級量表法制定評價等級,邀請風景園林學、規劃學、旅游學、建筑學、心理學50名相關領域的專家和50名居民對影響因子進行等級評價。

表1 老舊社區公共空間活力評價指標體系

2.4 數據有效性檢驗

將問卷數據核對后輸入Excel軟件制成表格,再導入SPSS22.0軟件進行數據有效性檢驗。首先,對問卷數據進行α信度系數分析,結果顯示α系數為0.860(>0.7),表明問卷信度好;再對問卷數據進行KMO和Bartlett球形檢驗,結果顯示KMO值為0.765(>0.5),Bartlett顯著性為0.000(<0.05),說明效度檢驗合格,各變量存在顯著的相關性(表2),可進行主成分提取。

表2 數據有效性檢驗結果

2.5 主成分提取

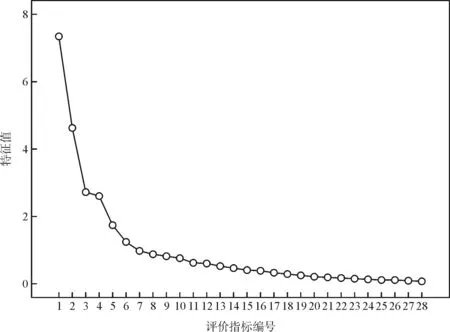

利用PCA分析法對28項影響因子進行降維和因子分析。將數據輸入SPSS22.0軟件計算各指標的特征值、方差貢獻率、累計方差貢獻率(表3)、主成分碎石(圖3)以及主成分荷載矩陣(表4)。由表3可知前6項主成分對應的起始特征值均大于1,累計反映了原始參數信息的72.152%;由圖3可知前6項主成分的折線坡度較陡,后面趨于平緩。綜合說明這6項主成分能夠概括原有指標的大部分信息。

表3 主成分分析

圖3 主成分碎石

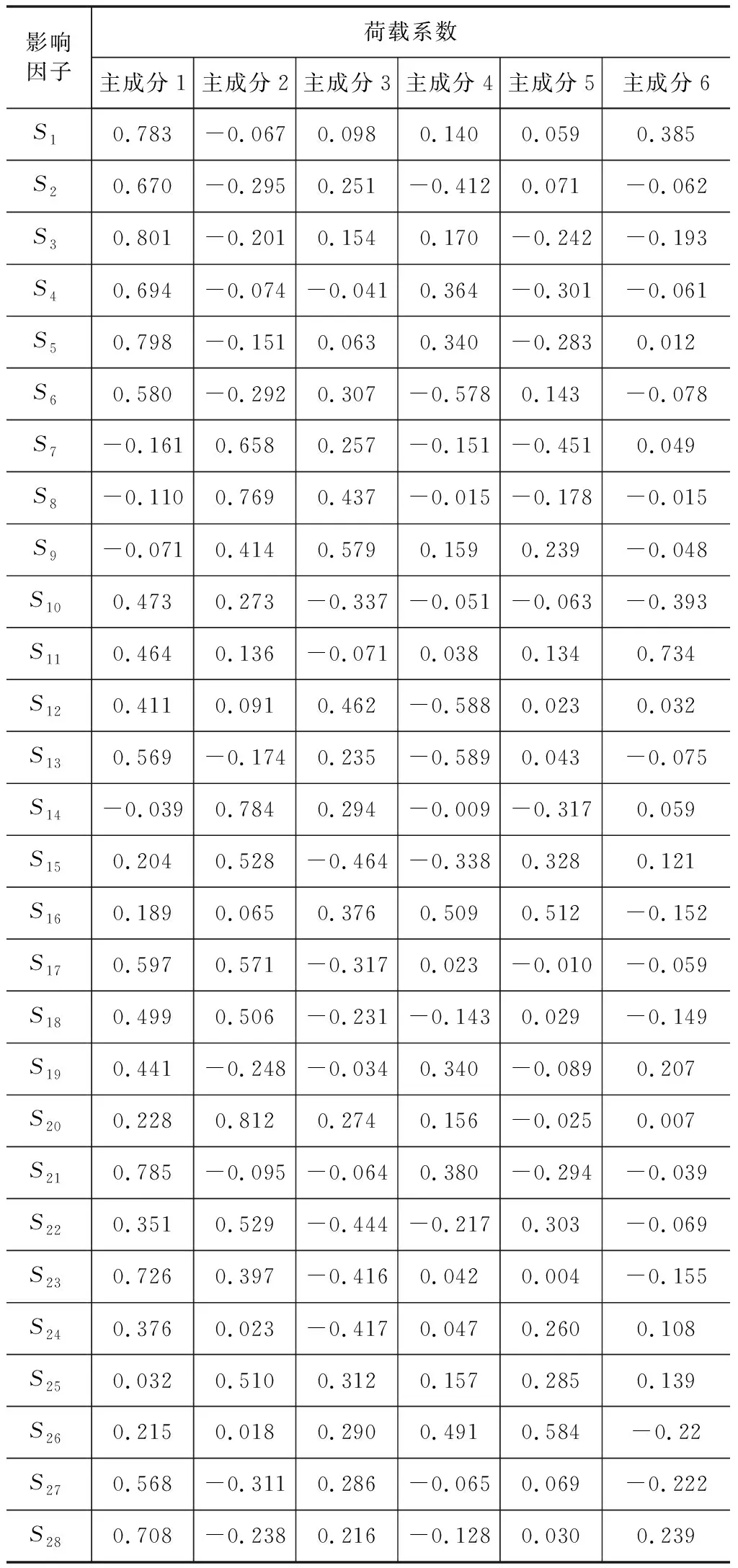

主成分載荷顯示的是原有的28項影響因子與提取出的6項主成分之間的相關性大小,即主成分荷載越高,相關性越高。由表4可知,這6項主成分分別為:S3照明、S20景觀小品、S9交通便捷度、S12場地鋪裝、S26靜態活動種類和S11休閑設施。根據設施、到達方式、行為活動等與公共空間本身的相關性,將6項主成分歸納為4項活力影響因子,分別為區位活力、設施活力、文化活力和空間活力。故可采用PSPL調研法針對這4項活力影響因子進行老舊社區公共空間活力評價。

3 周谷堆社區公共空間活力評價

3.1 區位活力

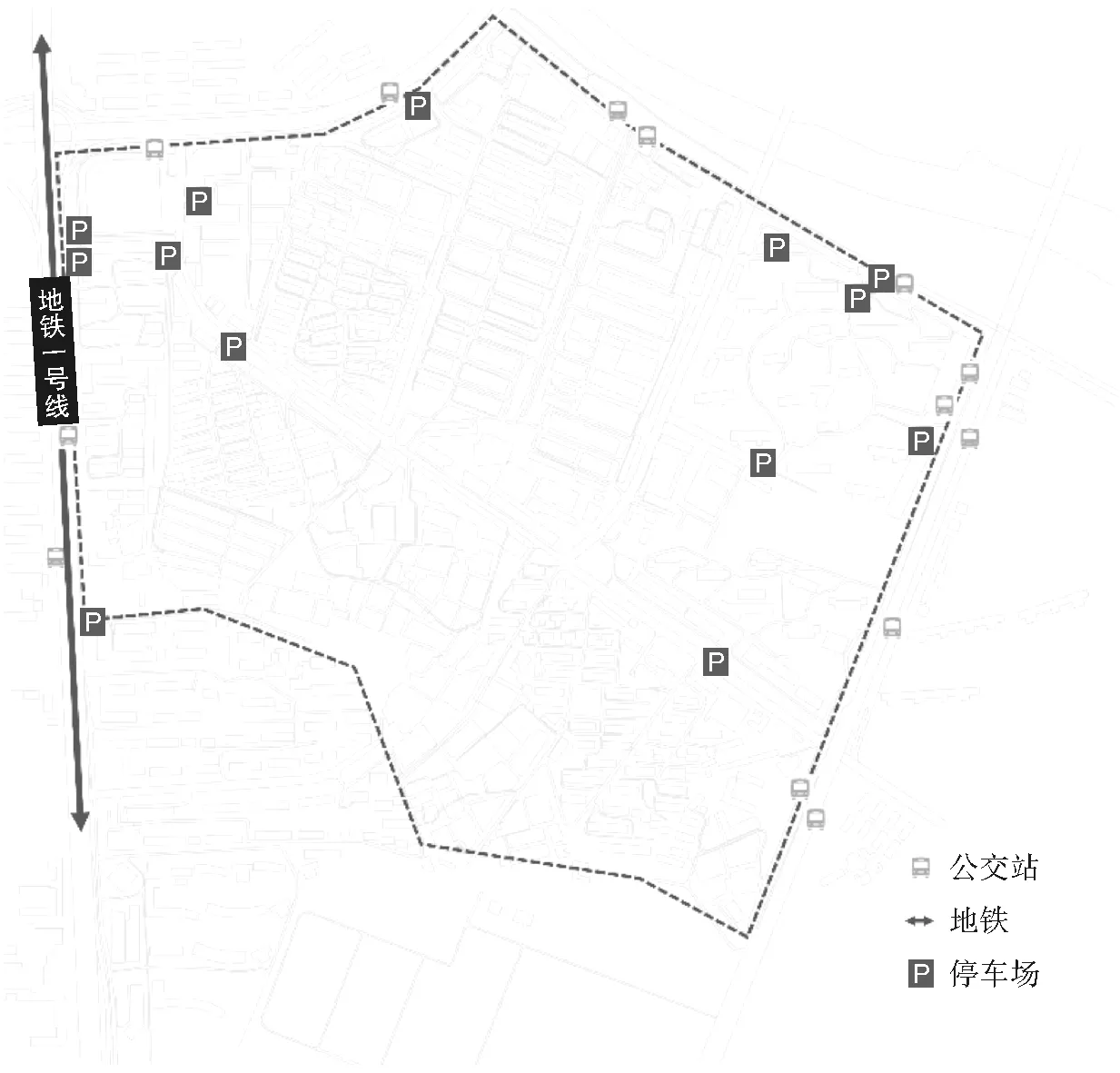

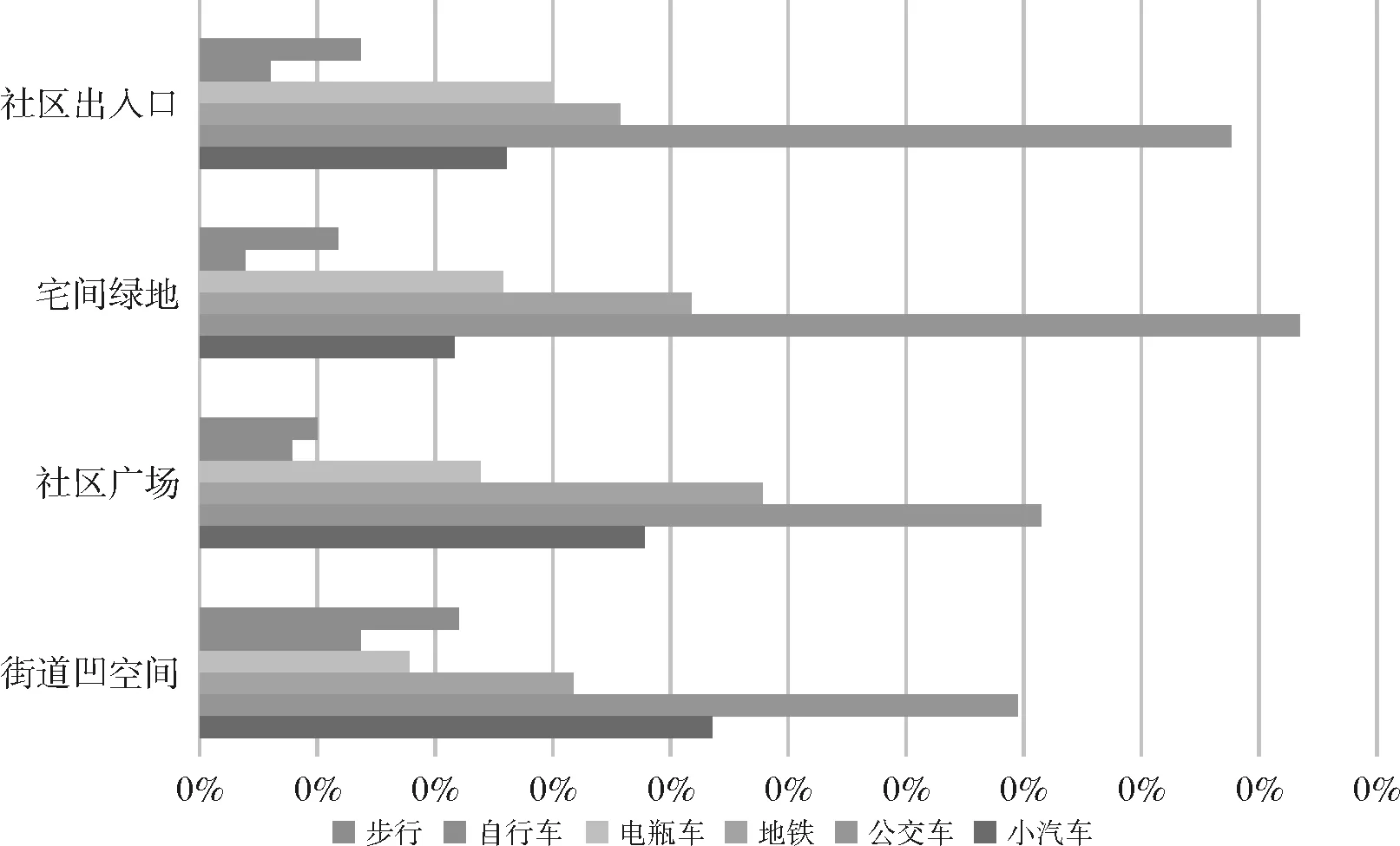

區位活力是指交通便捷度和出行方式能夠吸引人們到達此處的能力。用公交站-地鐵-停車場分布密度和出行方式來表征社區可達程度,將地圖標記和現場計數的數據進行可視化(圖4、圖5)。由圖4可知,周谷堆社區的公交站點共計13個,沿城市主干道分布較均勻;地鐵一號線位于社區西側;停車場共計14個,多分布于社區外圍,內部分布較少,對人群的到達產生了一定的影響。道路截面人們的出行方式以公交車為主,其次是地鐵和小汽車,如圖5所示。可以看

表4 主成分荷載矩陣

出周谷堆社區交通便捷度高、可達性強,多樣的出行方式為活動人群到達社區提供了良好的條件,區位活力優勢明顯。

圖4 公交站—地鐵—停車場分布

圖5 出行方式占比

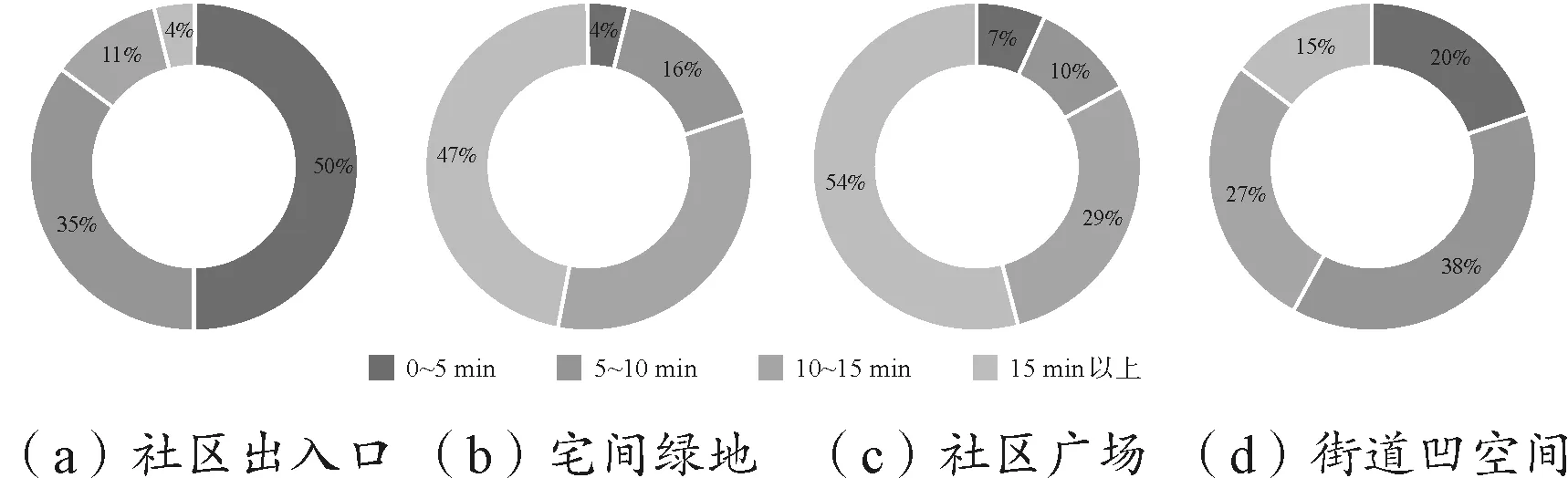

3.2 設施活力

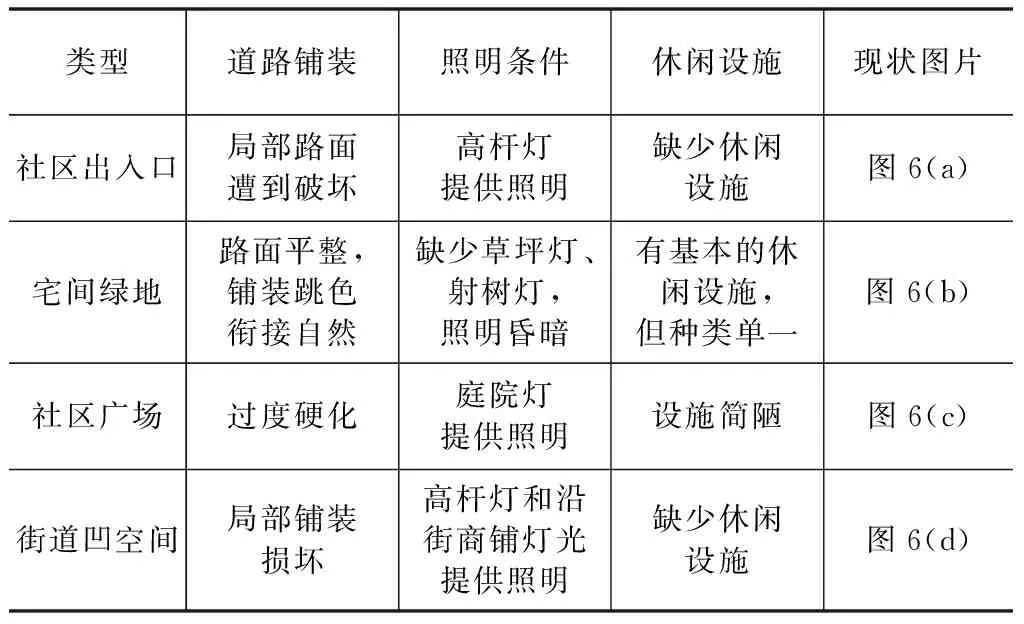

公共空間中的鋪裝、照明和休閑設施能否滿足人們的需求是空間充滿活力的條件之一。根據現場調研的結果可以看出周谷堆社區設施活力不足(表5),這可能與建設年代久遠、缺少定期維護管理有關。因此修補破損的路面、增加公共設施數量、定期維護公共設施應當是首先考慮的措施,通過維護公共設施質量、完善公共設施布局,可以吸引更多的人群在此處停留,從而有效提升社區空間的整體活力。

表5 現狀設施情況調研

圖6 社區現狀

3.3 文化活力

景觀小品作為文化載體,展現了區域特色,能夠讓人們感受到空間的文化性,是吸引外來活力的源泉,適宜的景觀小品與植物合理搭配更能起到美化環境的作用。周谷堆社區歷史文化底蘊豐富,素有“被遺忘的三國遺跡”之稱,筆者通過觀察和隨機訪談發現歷史文化元素在此幾乎沒有展現,當地歷史文化也鮮為人知,社區文化活力明顯缺失。

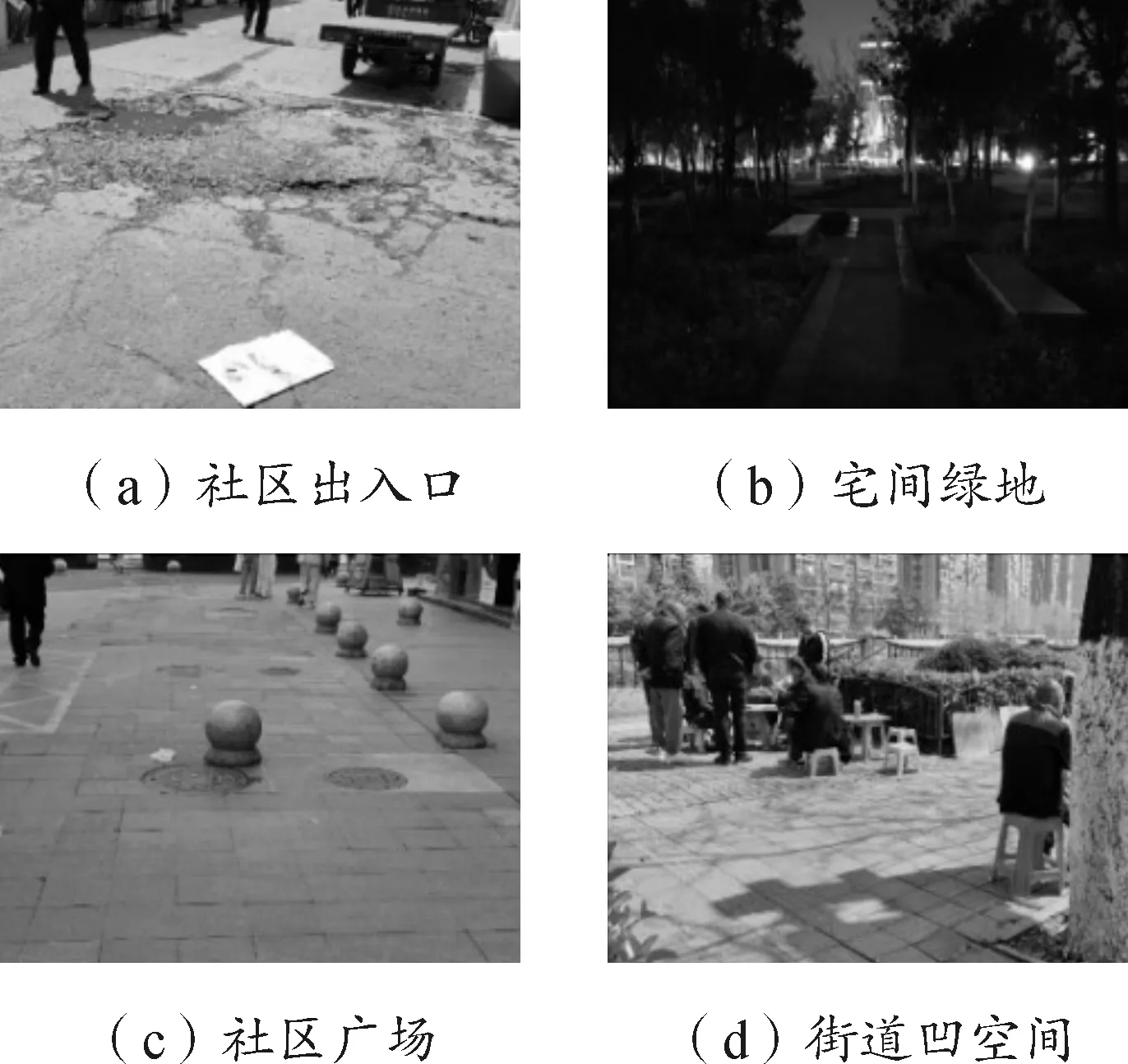

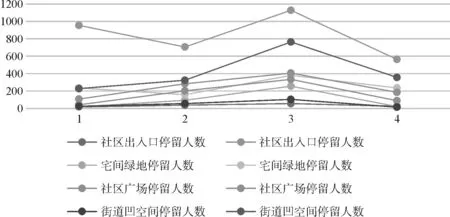

3.4 空間活力

公共空間能否滿足人們日常生活和交往的需求、吸引人們長時間駐足是判斷該空間是否充滿活力的依據[20]。對周谷堆社區停留—路過人群數量和停留時間進行統計分析(圖7、圖8),用以研究社區空間活力。由圖7可知,4類空間的路過人數均高于停留人數,說明社區缺少吸引人群停留的空間。由圖8可知,社區廣場、宅間綠地15 min以上的活動最多,這可能與空間較為開敞便于開展活動有關;社區出入口、街道凹空間15 min以上的活動最少,這可能與空間缺少休閑設施有關。整體而言,周谷堆社區缺少吸引人群停留的空間,相對而言,人群在社區廣場和宅間綠地停留的時間較多,即社區廣場和宅間綠地的空間活力高于社區出入口和街道凹空間。

圖7 空間停留—路過人群數量統計

圖8 活動人群停留時間統計

4 結論與建議

公共空間活力評價涉及多個影響因子,因子間所反映的信息有部分重疊,根據常用的綜合評價方法增加了研究的復雜性且主觀確定權重難以避免人為因素帶來的偏差。采用PCA法在盡量不減少信息丟失的情況下,對影響因子進行最佳綜合簡化方便活力評價的實際運用,同時根據影響因子所提供的原始信息可得到較為客觀的權重信息[21];根據傳統調研方法對空間做定性分析往往帶有主觀性,采用PSPL調研法將定性與定量分析相結合,反映出的調研結果更加客觀。將PSPL調研法與PCA法相結合為老舊社區公共空間活力評價提供了一種新的思路。

4.1 結論

(1)將影響周谷堆社區公共空間活力的原有28項影響因子歸納為區位活力、設施活力、文化活力和空間活力4項,有助于老舊社區公共空間活力的現狀評價以及未來空間優化改造的實踐。

(2)周谷堆社區交通便捷度高、可達性強,區位活力旺盛;設施活力不足;文化活力缺失;社區缺少吸引人群停留的空間,但人群在社區廣場和宅間綠地停留的時間相對較多,即社區廣場和宅間綠地的空間活力高于社區出入口和街道凹空間。

4.2 建議

在提升人居環境、增加居民福祉等多重目標下,城市老舊社區建設仍將持續很長時間。筆者基于周谷堆社區公共空間4項活力影響因子的調研發現,營造老舊社區公共空間活力的重點應從2個維度出發。

4.2.1 提升空間自身吸引力

為提高老舊社區公共空間的活力,首先應保證公共空間有能夠吸引人的特征,如便捷的交通、完善的設施、特色的文化載體、豐富的空間功能等。首先,在規劃階段合理布置停車場、公交站點等;其次,公共設施滿足不同人群的使用、按一定的服務半徑布局、定期維護管理;再次,挖掘本地特色資源,通過景觀小品等文化載體彰顯地方特色,吸引人群聚集;最后,設計多樣化的空間功能,滿足人們日常生活與交往,吸引人群駐足,進而持續激發空間活力。

4.2.2 發揮“觸媒”效應帶動周邊環境

老舊社區公共空間的活力不僅受到自身條件的約束,也受到周邊環境的影響。反過來,老舊社區公共空間活力的提升也會成為周邊復興和發展的觸媒。通過高活力因子打破邊界,激活和完善觸媒點帶動周邊具有潛在價值的低活力空間[22],并進一步串接激活更為邊緣的空間,不僅優化了空間,而且將來自于不同片區的居民融合到一起,有效地凝聚和激發公共交往,進而觸發連鎖反應,為老舊社區周邊環境提升帶來了實質性的改善。

此外,老舊社區的活力營造不是一蹴而就的,在這個漫長的過程中需要多方主體共建共治,根據區域特點對活力提升策略做出針對性的調整,以期為老城區的有機發展提供方向。