臭椿無性繁殖及優良無性系選擇試驗研究初報

劉致遠,程艷琴

(山西省呂梁山國有林管理局,山西 臨汾 041099)

1 引言

臭椿(Ailanthusaltissima)為苦木科臭椿屬,因其樹葉小葉兩側粗鋸齒上的腺體會發出特殊臭味而得名為臭椿。臭椿為落葉喬木,樹干高大通直、枝葉繁茂、生長適應性強,春季紫紅葉、秋季紅果,作為城市行道樹、觀賞樹可形成非常好的園林效果。據研究報道,臭椿木纖維長且占木材總干重的 40%以上,是優于白楊的造紙原材料;臭椿作為中國特有的樹種,原產于中國,分布北起遼寧,南至江西,東自海濱,西達甘肅一帶,以黃河流域為中心,在華北、西北地區栽培最多;垂直分布于海拔 2000 m 以下地區,水平分布在北緯 22°~43°范圍[1]。為了推動發展臭椿這一優良鄉土樹種在用材、造林綠化等方面的應用,在山西省臭椿天然分布區進行種質資源調查和收集并進行無性繁殖和優樹選擇試驗,為培育造林綠化新品種,提供良種壯苗、營造臭椿林具有重要意義。

2 材料與方法

2.1 試驗材料

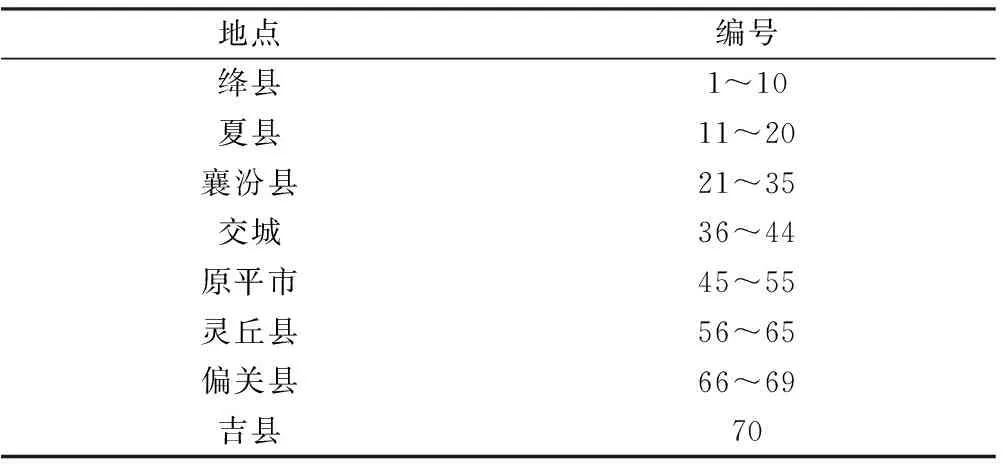

在山西省臭椿分布地區夏縣、絳縣、吉縣、襄汾、平順、交城、原平、靈丘、偏關等9個點調查1100株,初選75株,復選68株(表1)。所選出的優樹與比普通樹樹高高出20%~40%,胸徑高出10%~20%,樹干通直,圓滿,主干分叉少,樹體健康。

表1 臭椿優樹分布情況

2.2 試驗方法

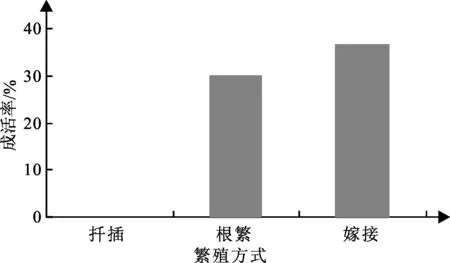

2017 年采集臭椿優樹的根莖進行根繁試驗,共埋根 5040 株;采集枝條進行扦插試驗,共扦插插條 5000 條;優樹嫁接采用枝接法,共枝接砧木 1457 株。同年對臭椿不同方式的無性繁殖試驗,分析不同無性繁殖方法對成活率的影響,結果見圖1。2020年對3年生臭椿苗高地徑的生長量調查分析,在沁水縣、霍州市和壽陽縣建立3處測試林,隨機區組,3次重復,12株小區,每個優樹無性系測試36株,株行距3 m×3 m,小區面積9 m×12 m。穴狀60 cm×60 cm×60 cm規格整地。對臭椿無性繁殖的幼苗進行苗高、地徑等調查。每個無性系調查15株。

2.3 數據處理

2020年12月份調查臭椿試驗林的生長適應性、苗高與地徑生長量,利用SPSS18.0進行方差分析、育種增益分析等。

3 結果與分析

2017 年對選取的臭椿優樹進行不同方式的無性繁殖試驗,通過對不同無性繁殖方法的存成活情況進行統計,結果見圖1。

圖1 臭椿不同繁殖方式的成活情況

由圖1臭椿優樹不同繁殖方式的成活情況可知,根繁成活率為21.4%;扦插5000條插條,無一成活,以失敗告終;嫁接成活率平均為36.3%。從不同方式下臭椿繁育成活率的大小來看,嫁接成活率相對優于根繁成活率,扦插成活率為零,臭椿優樹選育過程中不建議選用。根據已定的選擇方法,可將嫁接法作為備選繁殖方式。

3.1 不同繁殖方式對臭椿成活率的影響

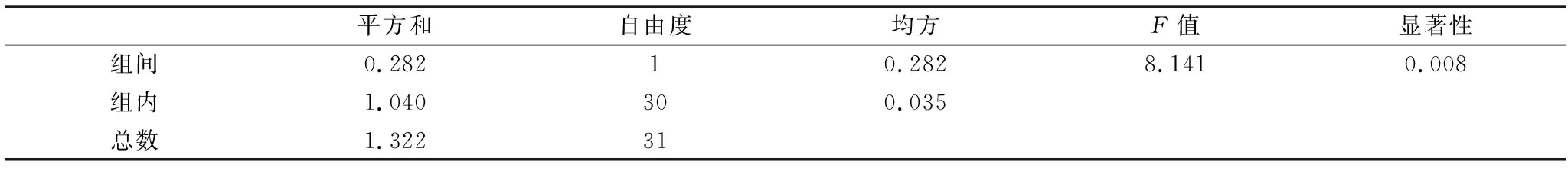

2017年3月中、下旬對臭椿優樹根段、枝條進行根繁和枝接繁育。2個月后,對不同繁殖方式的成活率進行統計,結果發現,根繁和枝接苗木成活率分別為56.7%和66.3%,進一步對各優樹根繁和枝接兩種無性繁殖方式對成活率進行單因素方差分析(ANVOA),統計結果見表2。

由表2的統計結果可以發現,臭椿優樹無性繁殖成活率的大小與無性繁殖方式密切相關,F檢驗值F(1,30) = 8.141,通過 0.01 以上信度的極顯著性檢驗,說明選擇較佳的無性繁殖方式可以提高臭椿優樹優良種質資源的保育率。

表2 不同繁殖方式對臭椿優樹保育成活率的方差分析

3.2 根繁對臭椿成活率的影響分析

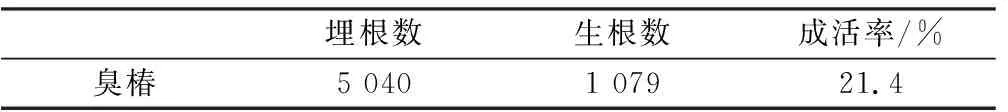

根繁是樹種繁殖的常用方法之一,為了解根繁對臭椿無性繁殖保育成活率的影響,2017 年 3 月中下旬試驗將挖取臭椿優樹的根段埋入育苗床中進行埋根試驗,埋根 5040 株,9 月下旬對根繁的苗木存活情況進行調查統計,由表3可知,臭椿根繁成活量1079株,平均成活率為 21.4%,其中有 30.9% 的根段成活率為 0,對成活苗木進行調查發現,生長情況相對較好,平均苗高 1.7 m,地徑 1.9 cm。因此根繁方式也不建議作為臭椿種質資源保育的方法[2]。

表3 根繁對臭椿成活率的影響

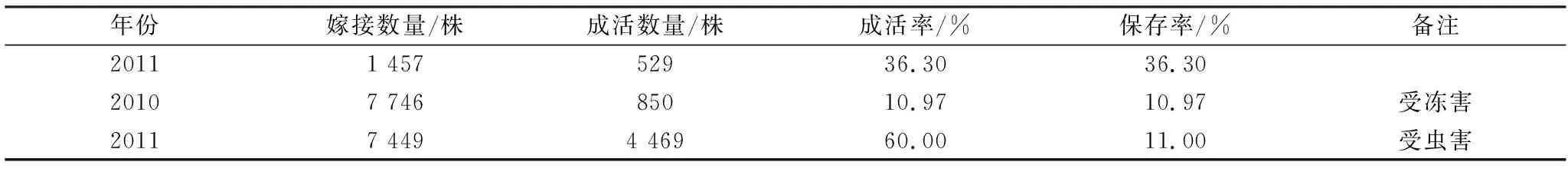

3.3 嫁接對臭椿成活率的影響

分析 2017 年 2 種無性繁殖方式對臭椿優樹保育成活率的比較發現,嫁接方式(成活率 36.3%)的成活率高于根繁的成活率(表4)。

3.4 嫁接時間對臭椿成活率的影響

嫁接時間是影響無性繁殖成活率的重要因素之一。2017 年春季(3 月中旬)、夏季(7 月),試驗進一步對臭椿進行“T字形”芽接法試驗并統計成活率,成活率的統計結果見表5。

表4 臭椿嫁接統計

表5 不同時期臭椿芽接成活情況

通過表5 對其成活率的統計分析,結果表明:臭椿春季進行芽接成活率為 91%,而秋季成活率明顯較低(僅為 20.1%)。根據不同嫁接時間不同優樹系之間成活率變差系數(CV = 0.09)的統計發現,優樹間個體差異不會影響臭椿芽接成活率,相比較而言,在春季進行芽接是較適宜時段。秋季芽接這種無性繁殖方式受芽接材料和溫度、濕度等條件的限制,較難實現最優繁育。因此,臭椿應選用春季健壯飽滿的新芽在進行無性繁殖。

3.5 臭椿無性系生長指標的差異性分析

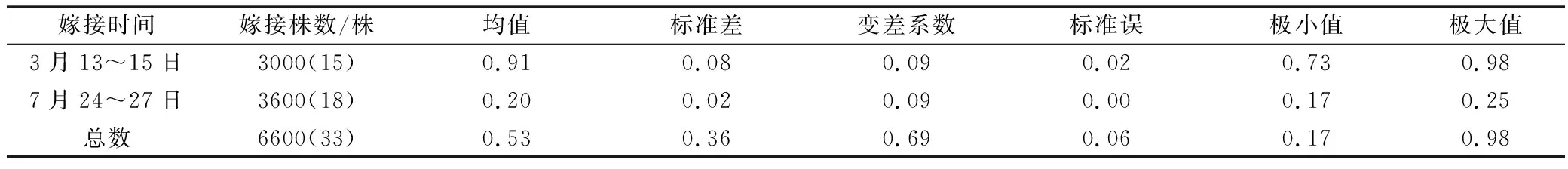

以各個臭椿優樹無性系為單元,對3年生各個優樹無性系進行苗高和地徑調查,將其平均值作為最終結果進行比較,調查結果見表6。

表6 臭椿無性系生長指標

通過表6臭椿優樹無性系生長指標分析,結果表明:33 個臭椿優樹無性系的 3年生平均苗高范圍為 307.27 ~465.07 cm,平均值為 394.79 cm,變化幅度較大;平均地徑范圍為 4.134~7.244 cm,平均值為 5.364 cm,變化幅度也較大;說明臭椿各個優樹系間的生長指標不一致。在培育措施相同的前提下,造成這種差異的主要原因為各個優樹系間的遺傳特性不同[3,4]。

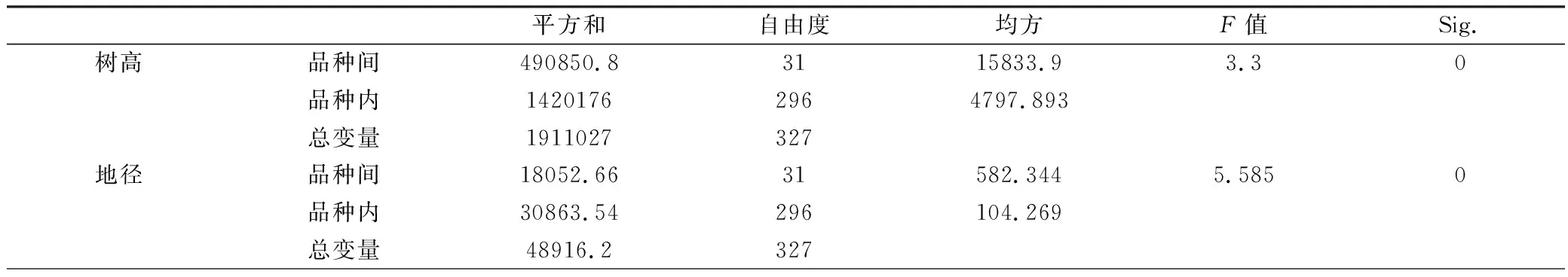

3.6 臭椿無性系苗高、地徑方差分析

本次試驗對33個臭椿優樹無性系的苗高、地徑做單因素方差分析結果表明(表7),各優樹無性系苗高和地徑F值都大于F(32,66) 0.05=1.625,因此,各優樹無性系地徑和樹高差異是極顯著的。

通過方差分析的結果看出,各個無性系的生長量表現差異極顯著,表明各無性系間兩兩差異也是明顯的[5,6]。

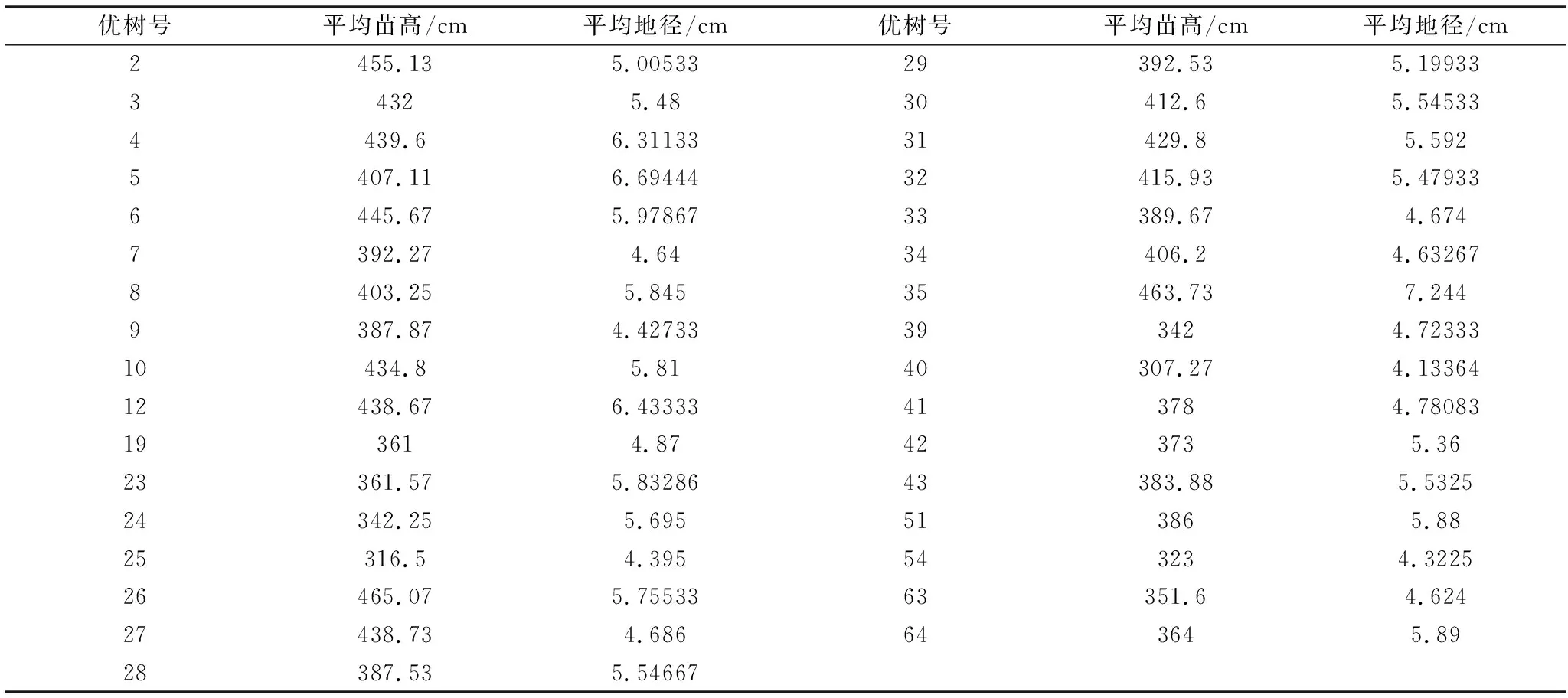

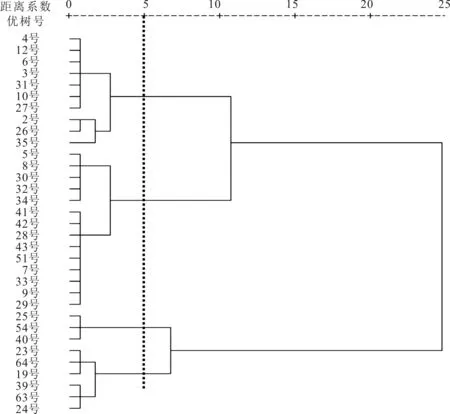

3.7 臭椿無性系的聚類分析

根據臭椿優樹系的平均苗高和地徑,建立臭椿各個優樹系間的遺傳距離,用SPSS18.0 統計軟件進行聚類分析,分析結果見圖2。

表7 臭椿無性系苗高、地徑方差分析

圖2 臭椿無性系聚類分析

由圖2的聚類分析可以看出,在距離系數 5 時,33 個臭椿優樹無性系的3年生苗木可分為 4 類,第 1 類包括 10 個優樹無性系,分別為2號、3號、4號、6號、10號、12號、26號、27號、31號、35號;第 2 類包括 14 個優樹無性系,分別為5號、7號、8號、9號、28號、29號、30號、32號、33號、34號、41號、42號、43號、51號;第 3 類包括 3 個優樹無性系,分別為25號、40號、54號;第 4 類包括 6 個優樹無性系,分別為19號、23號、24號、39號、63號、64號。

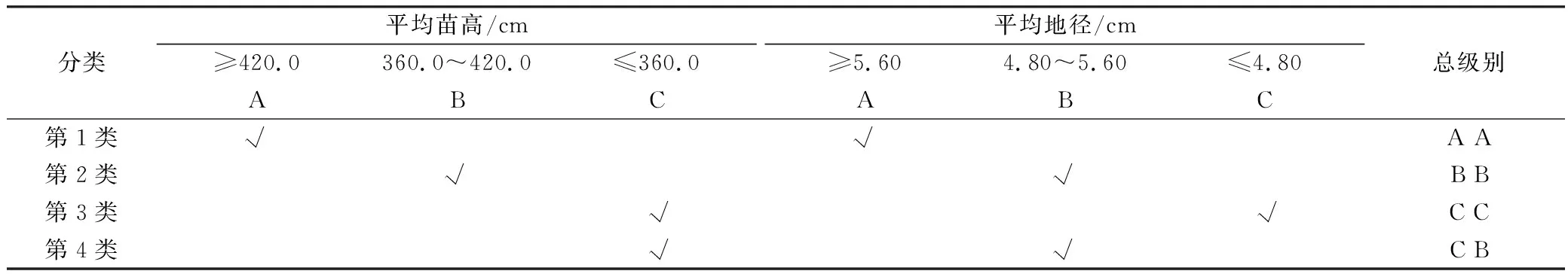

根據 33 個臭椿優樹無性系 3 年生苗木的平均苗高和平均地徑數據,把苗高和地徑分別劃分為 A、B 和 C3 個級別,并且 A>B>C,分級評價結果見表8。

表8 臭椿各個優樹無性系評價結果

由表8臭椿各個優樹無性系評價結果顯示,第 1 類無性系的評價最好,說明其生態適應性強,生命力旺盛,平均苗高為444.32 cm,平均胸徑為5.830 cm;其次是第 2 類,平均苗高和平均地徑比較占優勢,分別為393.989 cm 和5.30267 cm;其次是第 4 類,平均苗高值和平均地徑偏小,分別為353.737 cm 和5.2725 cm;最次是第 3 類,平均苗高值和平均地徑很小,分別為315.59 cm 和4.2837 cm影響其評價的排名[7,8]。

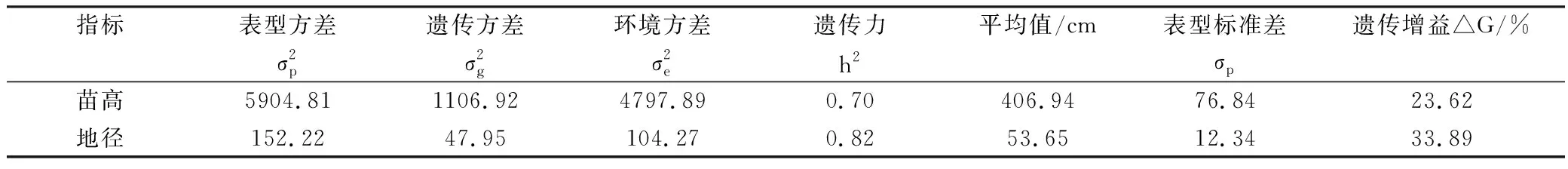

3.8 臭椿優良無性系的遺傳增益分析

由臭椿優樹無性系的聚類分析、評價結果和種源綜合分析可知,3年生臭椿優樹的優良無性系分別為6號、26號、35號等 3 個優樹無性系,優良無性系的入選率為 9.1%,選擇強度為 1.795,分別對優良無性系的苗高和地徑進行遺傳增益分析,分析結果見表9。

表9 臭椿優良無性系苗高和地徑的遺傳增益系數

由表9臭椿優良無性系苗高和地徑的遺傳增益分析結果顯示:3 個臭椿優良無性系苗高和地徑的遺傳力(h2)分別為 0.70 和 0.82,說明臭椿優良無性系的苗高和地徑受到親本優樹選擇有效影響,優良無性系的選擇比較成功;苗高和地徑遺傳增益分別為 23.62% 和 33.89%,說明優良無性系的苗高和地徑遺傳了親本優樹的優良性狀[9,10]。

4 結語

經過連續多年對山西省臭椿無性系繁育試驗可知,臭椿春季進行芽接成活率為 91%,而秋季成活率明顯較低(僅為 20.1%)。臭椿優樹間個體差異不會影響臭椿芽接成活率,相比較而言,在春季進行芽接是較適宜時段。秋季芽接這種無性繁殖方式受芽接材料和溫度、濕度等條件的限制,較難實現最優繁育。因此,臭椿應選用春季健壯飽滿的新芽在進行無性繁殖。根繁方式也不建議作為臭椿種質資源保育的方法。成活率的高低主要受繁殖材料的限制,而試驗所選優樹樹齡多為 12 a 以上,這些優樹根的繁殖能力相對較弱,生根較為困難[11,12]。

臭椿各無性系之間的生長量表現差異極顯著,通過聚類分析說明,在距離系數 5 時,33 個臭椿優樹無性系可分為 4 類,第一類無性系適應性最強,生長量最大,是所選無性系最優一組。通過遺傳增益分析初選出3優良無性系,分別為6號、26號、35號。