沂蒙山區域林業生態保護的規劃設計探究

胡建祥

(貴州省黔南州甕安縣林業局 貴州黔南 550400)

對自然環境以及生態資源加強保護,既是新時期背景下社會經濟高質量發展的具體要求,同樣也是社會發展戰略轉型、升級的必然趨勢。林業是保護環境與生態資源的主體產業,是陸地生態平衡的調節樞紐,是降解污染、凈化空氣、調和水質的重要載體。因此,需要加強對林業生態保護規劃設計的關注,充分結合目標區域情況與現實需求,構建以林業生態保護帶為重點的保護體系與保護機制,助力實現社會層面的可持續發展,實現人與自然的和諧共處。

1 研究內容與研究方法

1.1 明確規劃范圍與規劃對象

規劃設計范圍:本文研究以山東省臨沂市為主要范圍,在林業資源現狀、林業生態環境現狀、社會經濟發展情況、自然資源概況等范圍內進行研究。

規劃研究對象:山東省臨沂市內林業區域中林帶、林地、退耕還林區域、改造田、產業結構調整用地等區域的現狀、規劃設計任務以及規劃設計目標。

1.2 規劃研究內容

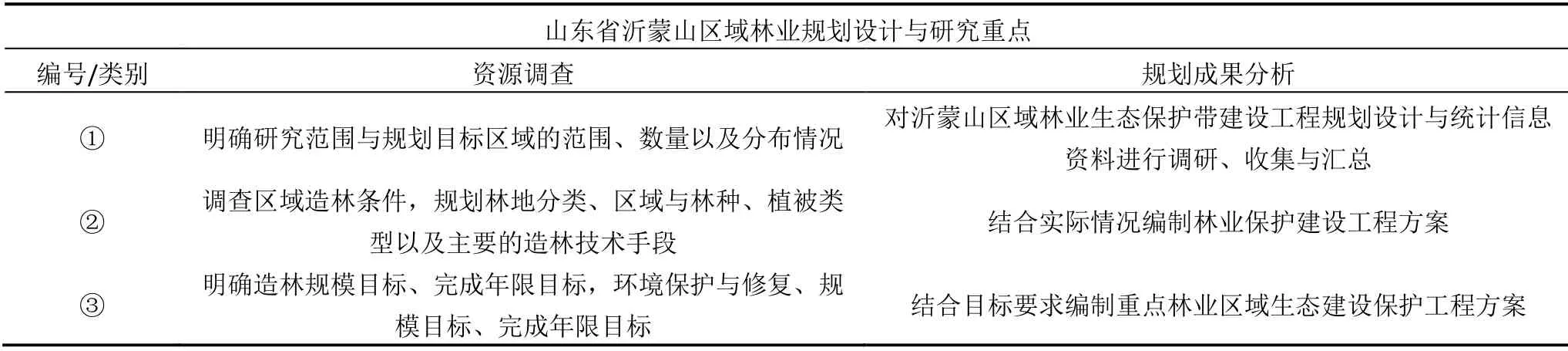

針對山東省沂蒙山區域林業實際情況,將規劃設計與研究的重點內容分為“資源調查”和“規劃成果分析”兩部分,具體內容如表1所示。

表1 山東省沂蒙山區域林業生態保護規劃設計內容

1.3 技術路線與方法

本次研究主要采取目標導向與問題導向相結合的研究方式,設計規劃研究與實際應用相輔相成的技術路線,對沂蒙山區域的林業資源現狀、生態現狀、發展方向等進行全面研究。總結并制定出相應的林業生態保護與發展目標,以最終目標為導向對林業生態建設區域、建設類型、保護手段等進行設計與劃分,確立重點區域林業生態保護轉向研究與規劃設計方向,落實生態保護體系的設計與建設,同時規劃、實施、踐行相應的優化策略與政策條款[1]。

2 結果與分析

2.1 自然概況

本文重點研究的沂蒙山區域位于山東省東南部的臨沂市,臨 沂 市 地 處 北 緯34°22′~36°13′,東 經117°24′~119°11′,總面積約為17 191.2 km2。臨沂市地處魯中南低山丘陵區東南部和魯東丘陵區南部,地勢西北高東南低,山地、丘陵、平原面積比例為2∶4∶4。氣候為暖溫帶季風氣候,全年平均氣溫14.1 ℃,全年降水量約為855.4 mm,其中以6月—8月降水量最大,約占全年降水量的60%。總體來說,臨沂市四季分明,光照充足,降水充沛,雨熱同期。

2.2 林業資源與植被類型

臨沂市總面積為171.8萬hm2,其中林業用地面積約為57.4萬hm2,約占總體面積的33.4%,具體如表2所示。

目標區域屬于溫暖帶落葉闊葉林區。全市植被類型數量較為龐雜,以防護林、產品林等為主的林木類型可以細分為7個林種、8個群系綱、16個群系組以及27個群系。截至目前,該區域已被發現、統計的木本植物約有60科,88屬,180種;已被發現的草本植物約有19科,52屬,200余種類。林業生態特征現狀如下。

(1)森林資源總量較低,且分布均勻程度不足,整體生態性能價值并不顯著。臨沂市全市人均森林面積約為39.2 m2。大部分水體周邊平地、山地、丘陵等區域水土流失程度較高,其生態環境不具備較好的自我循環、修復能力,整體生態環境較為脆弱。全市范圍內土壤侵蝕模數年均3 522 t/(km2·a),土壤侵蝕總量約為6 235萬t,土質較差,氮、磷、鉀等元素含量較低。

(2)全市整體林業植被質量偏低,生態防護能力較弱。臨沂市現存森林面積中,純林面積約為39萬hm2,占據整體面積的96.5%;混交林面積約為13 765 hm2,僅僅占據整體面積的3.5%。基于實際情況而言,臨沂市具有的森林內部結構布局、規劃等并不合理,整體不具備較好的生態防護功能。以經濟林為例,其總面積約為17.9萬hm2,占整體林業面積的45%左右,現有的經濟林大多采取傳統的土壤清耕管理機制,土壤裸露程度極高,徑流調節性能逐年下降,不具備良好的水土保持能力以及水源涵養性能,生態保護能力較差。

(3)居民環保意識不足,毀壞林木/林土、破壞生態環境、開荒問題時常發生,林業發展空間不足,發展前景受限。基于現階段臨沂市全市的林業用地總面積出發,即使全部林業用地在短期內完成綠化工作,也僅能將臨沂市的森林覆蓋率調整至27.85%。就實際情況而言,該區域的林業發展空間、規劃與設計方向較為有限。

2.3 生態功能與重點保護區域劃分

生態功能區域劃分。(1)以蒙陰縣、沂水縣、費縣、平邑縣、蘭陵縣北部和沂南縣西部等地所共同構成的西部山地生態功能區總面積約為6 894 km2。該區域更多的是山區、丘陵等地勢,可耕、可種植區域占比較少,整體土壤資源較為貧乏,肥力較弱,水資源利用能力較差,是臨沂市中較為集中的生態敏感地分布區域。(2)以莒南和臨沭東部所共同構成的沭東丘陵型生態功能區域,整體面積約為5 498 km2。該區域最為顯著的特點便是其山坡地區開發程度較大、森林覆蓋程度較小、耕地面積占整體林業用地面積較小。(3)以郯城、沂南東部、蒼山南部和臨沭西部所共同構成的沂沭河沖積平原生態功能區。該地區總面積約為3 715 km2,是臨沂市內幾大重點河流沖擊形成的沖積平原,其特點為地勢較為平坦、農田較多、水系發達,但整體防護能力較弱。(4)以城市內綠化植被組成的城市森林動態功能區。該區域最為顯著的優勢便是其較高的城市化水平與良好的經濟社會發展基礎。但相較而言其生態系統結構并不完整,自我循環能力與凈化能力較差,林木覆蓋程度較低。

重點保護區域規劃。(1)水源涵養區。其主要包含臨沂市范圍內的重點河流源頭、沿岸周邊的水源涵養林業生態區域[2]。針對該地區的規劃與保護重點應對植樹造林、退耕還林以及水土流失整治等方面的建設工程。應加強對林業生態建設、經營示范單位的關注與引導程度,充分發揮水體對林業的涵養優勢,在維護水土流失穩定性的同時促進林業生態環境的生物多樣性發展。(2)水土流失生態退化區。其主要包含臨沂市內水土流失情況較為嚴重的區域,重點提升相關地域的林業發展水平,構建生態型經濟林與水土保持防護林,在全面控制水土流失的基礎上提升林業產品的產量與質量,促進臨沂市乃至山東省經濟社會發展水平的持續提升[3]。

2.4 規劃設計

2.4.1 林業生態保護規劃設計的主要思路

結合林業學、環境學、生態學、建筑學等多種學科,以優化林業生態系統、保障自然環境穩定發展、提升山東省臨沂市森林覆蓋率為主要目標。以優化林業用地周邊水域水體質量為重點,在對既有資源進行整改、優化、升級的同時,全面提升臨沂市林業發展水平,重點構建水源涵養林、水土保持林等林業體系。同時加強對森林生態保護區、森林公園等區域的建設力度,構建以防護林為主體,以多種林木、植物、生物為一體的自然生態環境,促進山東省臨沂市生態環境、社會經濟、社會環境等的協同發展[4]。

2.4.2 林業生態保護重點工程規劃

2.4.2.1 水體資源生態防護林建設工程

以重點江河流域為主,落實生態防護帶的建設工程,在維護水土平衡、提升森林覆蓋率的同時促進臨沂市境內水質的優化。針對主要河流出發,需要在其河流沿岸建設寬度不低于500 cm的主要林業保護帶,次要河流則需要在其周邊建設寬度300 cm以上的林業保護帶;大型水庫、池塘、湖泊等周邊需建設寬度500 cm以上的林業保護帶,中小型則寬度在300 cm以上即可。依照不同地形、地勢、地質等進行不同種類的林木栽種工作。針對山丘、丘陵等地需要重點營造水源涵養林、水土保持林等,意在有效維護高海拔區域的水土平衡,從根源上降低泥石流、滑坡等情況的發生概率;針對坡度較緩、具備立地優勢的山坡腳、丘陵等地,可以重點進行經濟林、用材林等種類林業的建設,意在充分發揮相關區域的種植優勢,在優化林業生態環境的同時促進臨沂區域經濟條件的好轉;針對農田、平原等地勢較為平坦的區域,需要重點建設農田防護林帶、林網等,以促進農業、林業的全面發展;針對城市化區域,需重點完成觀賞林、森林公園等工程的建設,以提升森林覆蓋率為主要目標,以優化城鎮審美價值為方向,構建集審美性、經濟性、生態性于一體的林業區域[5]。

2.4.2.2 封山育林建設工程

封山育林建設工程最為顯著的優勢便在于建設周期短、用工少、成本低廉、社會效益高等,是在短期內提升森林覆蓋率,優化林業生態保護與建設的重要方式。針對本文重點研究的臨沂市林業生態,工程規劃設計以臨沂市西北部山區為主,重點就臨沂市內立體條件差、人工造林難度高、灌木叢生的荒山進行規劃與設計。工程主要建設方案以“封”為主,在封山的同時,需完成造林、育苗、保護等多重工作,意在促進目標區域內的林木、植物能夠得到有效保護,維護林業生態系統的自我修復與循環,落實現代工程與自然環境的和諧發展,全面提升林業生態工程的社會效益[6]。

2.4.2.3 退耕還林建設工程

在全市范圍內開展大規模的退耕還林計劃。25°以上的陡坡土地進行退耕還林建設,主要以生態防護型、經濟發展型林木為主;25°以下陡坡土地進行退耕還林建設,主要以經濟林、用材林為主(見圖1)。

圖1 生態防護林+退耕還林建設效果圖

水庫、湖泊等水體周邊區域,需以觀賞林木、花果栽種為主。意在通過退耕還林建設,進一步優化農村區域的產業結構,發展集約型高效林業,同時落實核桃、板栗等適宜在臨沂市栽種的經濟林產業。在提升農戶經濟收益、優化供應鏈、美化環境的同時,促進山東省整體林業生態環境的可持續發展。

2.4.2.4 荒山綠化造林工程

針對荒山綠化造林工程,應重點遵循“以造為主”的建設原則,利用“封造相輔”的建造方式,分區域、分種類、分階段地開展綠化工程。高山區域需重點采用生態防護模式,針對適宜發展旅游業的山腳、江河湖泊周邊加強對生態景觀林、生態經濟林的建設力度,普通區域則重點采用生態經濟種植模式。為最大限度地提升荒山造林的綜合效益,需要重點栽種根系更加發達、抗逆性更強、固水能力更顯著的闊葉樹種以及針葉常綠樹種;生態景觀型配置要更重視栽種具備觀賞價值、審美價值的林木,如觀果闊葉樹種和鄉土針葉常綠樹等,同時在林中不間斷地完善觀賞低矮灌木、花、草等植被的種植工作。生態經濟型配置方式需重點強調林木的經濟效益與生態效益,可重點栽種闊葉樹樹種,同步完善林內生態系統的建設。

3 結語

本文在對山東沂蒙山區域自然氣候條件、地理區位、水質土質等信息、資料開展細致調查與研究的基礎上,開展林業生態保護的規劃設計研究。相關工作人員要重視規劃設計內容的可行性、科學性和有效性,進而確保林業生態保護工作的可持續發展,促進規劃設計方案的落地。在促進我國林業環境穩步優化的基礎上,促進新時代背景下林業經濟的健康穩定發展。