“生命共同體”理念下的高中地理教學設計

——以“農業區位因素”為例

馬超潔 周葆華

(安慶師范大學資源環境學院 安徽安慶 246000)

一、引言

“山水林田湖草生命共同體”中提到的“山水林田湖草”屬于自然地理環境因素,影響著一個地區的環境、社會、經濟,是地理環境與人類活動相互交織影響的結果及對象。從多個維度認識各個基本要素之間的相互作用,是地理課堂的教學目標之一,是讓學生形成地理學科四大核心素養的出發點和基礎。將“生命共同體”理念引入到高中地理教學中符合地理學的課程性質。一方面,雖然組成自然地理環境的各要素在整個自然界扮演著不同的角色,但是它們之間唇齒相依,就像人體的器官,缺一不可,也正是所說:“山水林田湖草是一個生命共同體。”另一方面,自然環境為人類提供了生存發展的必需的資料,人類活動也會反作用于自然地理環境,人與自然同樣是一個生命共同體。

于恩逸等分析了長白山地區“山水林田湖草”各要素之間的聯系,指出要進行系統綜合治理[1];余鳳梅、陳杰以《農業區位選擇》教學為例,實現核心素養的培養[2];熊冰玉選取高中地理教材《農業區位選擇》,研究高中地理課堂中如何達到深度學習[3]。但將“生命共同體”理念引進地理課堂,把該理念體現的整體性和地理中人與自然關系結合起來,提高知識應用實踐能力仍需要進一步探討。本文以《農業區位因素》為例,設計“生命共同體”理念滲透課堂的教學過程,達到教學目標要求。

二、準確把握“農業區位因素”中“生命共同體”的重要內涵

山水林田湖草是一個生命共同體,要像保護眼睛一樣保護生態環境[4]。地理學研究的是人與自然之間的關系,強調自然環境因子之間密切的聯系,地理教育核心觀念是人地協調觀,這與生命共同體的概念是一脈相承的。農業生產存在地域差異,影響農業區位選擇的各因素唇齒相依,因此發展農業要綜合考慮各因素關系。以自然條件為例,發展農業生產要處理好水與土的關系,預防水土流失問題;處理好水與生物的關系,水溫潤使樹木生長,用來灌溉耕地維持人類基本生存;水循環對氣候有一定影響,只有處理好氣候和水資源條件,才能避免洪澇災害;生物與土壤又有一定的聯系,動物活動使土壤變得松軟,枯枝落葉讓土壤變得肥沃。

適宜的農業發展方式會帶來積極的影響,如:江西省千煙洲采用立體農業生產方式,改善了當地經濟條件;不合理的農業資源開發會帶來嚴重的后果:十堰、延安等地“削山造城”,造成大氣污染,水資源污染,甚至帶來洪水災害,而且細沙遇水沉淀,造成塌陷。因此農業生產需正確處理各要素之間的相互關系,從而培養學生正確的自然觀,正確利用自然、開發資源的意識。

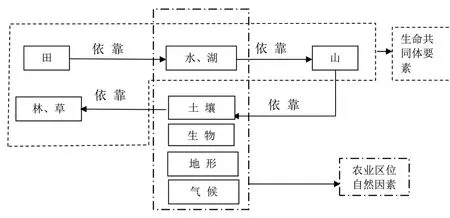

“田的命脈在水,水的命脈在山,山的命脈在土,土的命脈在林草”通過分析各要素之間的關系(見圖1),我們知道土壤是無機環境和有機環境聯系的紐帶,實現地球外部圈層的物質交換以及能量轉移。所以農業區位的選擇符合“生命共同體”理念。

圖1 各自然環境因素關系圖

三、農業區位因素中“生命共同體”理念的培養

1.培養學生發展農業生產要因地制宜地意識

教學內容選擇人教版必修二第三章第一節中的第一課時《農業區位因素》,學生要掌握農業區位因素,并且能夠判斷某一地區進行農業生產的區位優勢。

(1)課前收集資料,提高地理實踐力

課前給學生布置學習任務:①收集棉花的生長條件資料;②了解新疆棉花種植的區位因素。

設計意圖:通過分析新疆棉花產業,使學生掌握農業區位有哪些因素;動手收集資料也可以加強地理實踐力的培養。

(2)結合圖片,導入新課

首先展示教材P55兩種農業景觀圖。

設計意圖:通過觀察圖片獲取對農業區位概念的理解,分析不同農業景觀產生的原因,提高學生的興趣。

(3)小組探究,掌握區位因素

在了解農業區位的基礎上,通過三個合作活動,總結農業區位因素及對農業生產的影響。

活動一:了解選擇農業區位的自然地理要素

展示學生課前收集的資料:棉花的生長條件;中國棉花優勢區域圖棉花每天要接受至少8小時光照,溫度不能太低,種子適合生存的溫度為10-20℃,開花時的溫度應在25-35℃左右,炎熱的夏季,棉花是在晚上生長,熱量條件會限制棉花的產量和質量;棉花體內富含水分,對田間持水量要求一般在70%左右;棉花根系汲取土壤中水分和養料,來供自身生存;土壤的肥力、溫度等,也限制棉花的產量和質量。

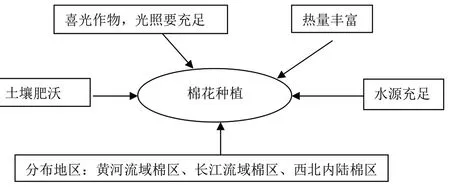

學生小組合作梳理棉花生長需要的自然條件,并繪制思維導圖如下(見圖2):

圖2 棉花所需的自然條件圖

活動二:分析新疆適宜種植棉花的自然因素

教師可以提出問題:“世界棉花看中國,中國棉花看新疆”。新疆長絨棉以產量高、品質好而聞名于世,為什么新疆棉花這么牛呢?

展示學生課前收集的資料:新疆區位條件;水平面總輻射年總量、中國年降水量。

位于我國西北地區的新疆南側是昆侖山,北側是阿爾泰山,中部是天山,這三座山之間夾雜著塔里木盆地和準葛爾盆地;這里氣候干燥,冬天嚴寒;夏日最長光照時間可達到17小時左右;晝夜溫差大;高山冰雪融水有利于灌溉;土壤偏堿性,基本都是沙質的土壤,良好的透氣性便于棉花生長。

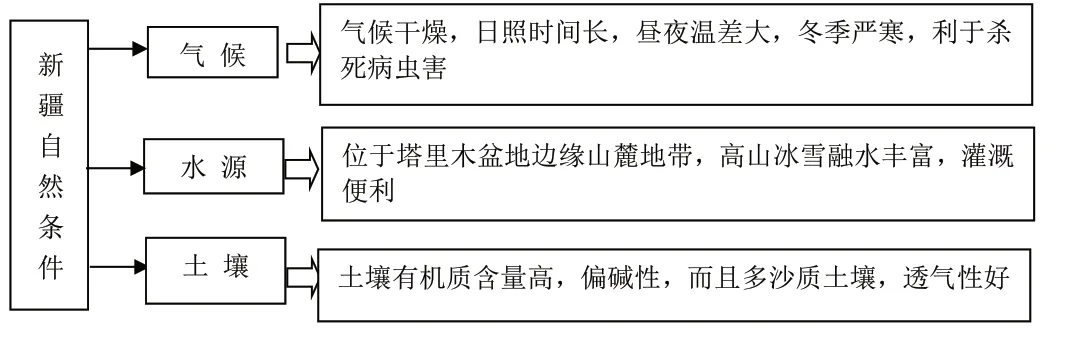

小組合作探究總結新疆適宜棉花種植的有利自然條件,并繪制出思維導圖(見圖3):

圖3 新疆適宜棉花種植的的自然條件

活動三:探究新疆種植棉花的社會經濟條件

分析了新疆種植棉花的有利自然因素后,總結社會經濟因素,展示學生課前收集的資料:

新疆種植棉花的歷史悠久,上世紀50年代初,引入新品種海島棉即長絨棉后,棉花種植業得到空前發展。改革開放后,由于我國水陸交通運輸的大力發展,新疆棉可以大量出口海外,棉花種植業再次蓬勃發展。同時,科技推動了長絨棉新品種的開發。而且新疆地廣人稀、成本低,并且到2019年末,新疆棉花種植業的機械化水平達到94.3%。

學生通過小組討論后,梳理影響新疆種植棉花的社會經濟因素。

設計意圖:學生小組進行討論,可以總結出農業區位因素包括自然地理條件和社會經濟條件,提升學生綜合系統思維的能力。同時教師可以聯系3月24日發生的新疆棉花事件,多個涉及此事的國外品牌遭到中國消費者抵制,培養學生的家國情懷。

(4)知識遷移,提升系統思維

學生通過分析新疆棉花種植,知道了農業區位因素,但還需要分析各個因素之間的聯系以及它們是如何影響農業布局的。以教材上的活動“千煙洲農業模式”為例,畫出千煙洲農業布局的區位因素圖,并分析原因,提高把地理知識運用到實際中的能力。

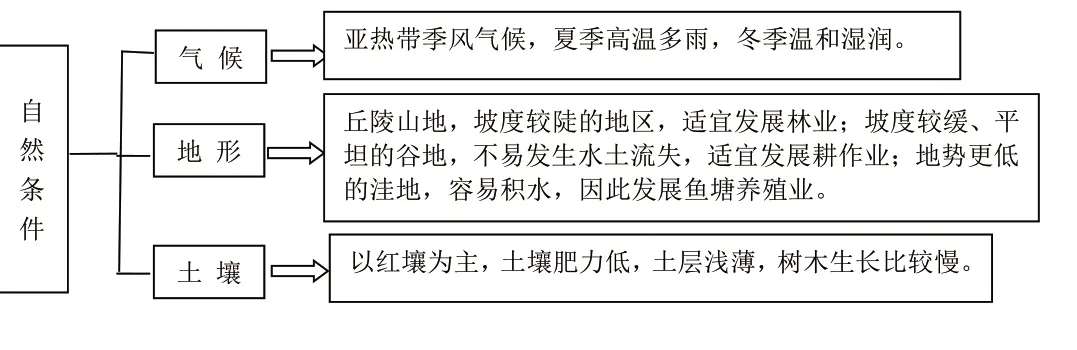

學生小組探究繪制出思維導圖(見圖4),并解釋原因:夏季高溫多雨,而且千煙洲地區的河流比較多,能滿足水稻和林果業的灌溉要求;地形主要是山地和丘陵,適宜發展不同類型農業;紅壤肥力低,容易發生水土流失,因此在丘上種植森林,可以給土壤提供有機質,并且可以涵養水源,調節徑流,降低了水旱災害,從而有利于農田發展。

圖4 千煙洲農業區位自然條件圖

設計意圖:結合千煙洲立體農業案例,學生綜合分析區位自然因素之間的聯系,系統性地思考,樹立因地制宜觀,意識到人與自然是一個生命共同體。

2.創新農業發展方式,實現土地資源可持續利用

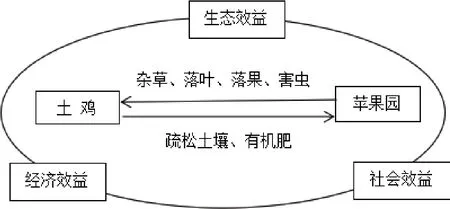

人類生存發展需要土地資源,為了實現人類可持續發展,培養學生正確的人地觀念是很有必要的。我國為了在發展農業的同時促進土地資源可持續利用,創新了多種農業方式。在學習了以上知識的基礎后,最后讓學生探究蘋果樹下養土雞的生態價值,繪制出思維導圖(見圖5),認識到蘋果樹和土雞的共同體性,并提供以下資料:

圖5 生態養雞農業模式圖

許多地方的農民采取蘋果園養土雞的農業生產模式,土雞以果園里落果、害蟲等為食,可以減少農藥使用;土雞刨土壤可以疏松土壤,排泄物能為蘋果樹提供肥料,節省肥料成本;這樣養出來的“蘋果雞”所含營養高,更受人們歡迎。

四、小結與建議

地理學的核心是人地關系,蘊含著豐富的“生命共同體”理念教育內容,將該理念滲透到地理教學中,對發揮地理教學中的育人價值,培養具有責任感的社會公民意義重大。

為更好將該理念與地理教學相結合,可從以下幾方面入手:首先,深刻認識“生命共同體”內涵;其次,挖掘地理教材中與該理念相符合的知識;最后“生命共同體”理念需貫穿教學全過程,并在課堂結束時點明該理念,升華課堂。教學中教師需注意:(1)“生命共同體”不僅包括人與自然共同體,還包括人與人共同體,該理念也可滲透到解決環境問題的國際合作、貿易地理當中。(2)結合學情。在學生理解“生命共同體”內涵的基礎上,合理安排知識結構。