人教版高中生物學新舊教材“過敏反應”比較分析*

周艷華 翟宇嬌

(山西師范大學生命科學學院 山西太原 030031)

《普通高中生物學課程標準(2017年版)》(以下簡稱為《課程標準》)的頒布,是我國生物學教育發展中的飛躍性的進步[1]。教材作為課程標準的體現方式,必須保證與課程標準的一致性。因此,新版人教版普通高中生物學教材于2019年8月第一次出版印刷,而基于這種情況,一線教師的現存任務是,清楚《普通高中課程標準實驗教科書·生物》(以下簡稱“舊教材”)和《普通高中教科書·生物學》(以下簡稱“新教材”)[2、3]的異同。

本文以“過敏反應”部分為例,詳細比較新舊教材的異同,幫助一線教師了解新舊教材的異同,系統地闡述“過敏反應”相關的知識,從而使中學教師更好地設計此部分的課堂教學內容。

一、地位與作用分析

課程標準對新教材《選擇性必修1·穩態與調節》的“內容要求”包含1個大概念,6個重要概念,23個次位概念。第一個大概念的表述是,生命個體的結構與功能相適應,各結構協調統一共同完成復雜的生命活動,并通過一定的調節機制保持穩態。關于“過敏反應”在第5個重要概念,第19個次位概念中呈現,舉例說明免疫功能異常可能引發疾病,如過敏、自身免疫病、艾滋病和先天性免疫缺陷病等,體現出《課程標準》中對學生掌握“過敏反應”內容的要求。教材編寫本章內容時,從免疫系統的組成與功能入手,引出特異性免疫和免疫失調,學生將在免疫失調這一節深入學習“過敏反應”和“自身免疫病”的相關內容。并且通過本節的學習,學生能夠在特異性免疫的基礎上進一步體會到免疫調節在個體之間的差別,將所學到的知識用于現實生活中,這也符合《課程標準》對中學生的要求。“過敏反應”從舊教材中的一段話擴展到新教材中一個課時的內容,足以體現其重要性,因此,研究過敏反應在新舊教材中的差別,可以使中學教師更好地區分教學中的重難點,促進教學內容的深入和豐富。

二、章節的比較

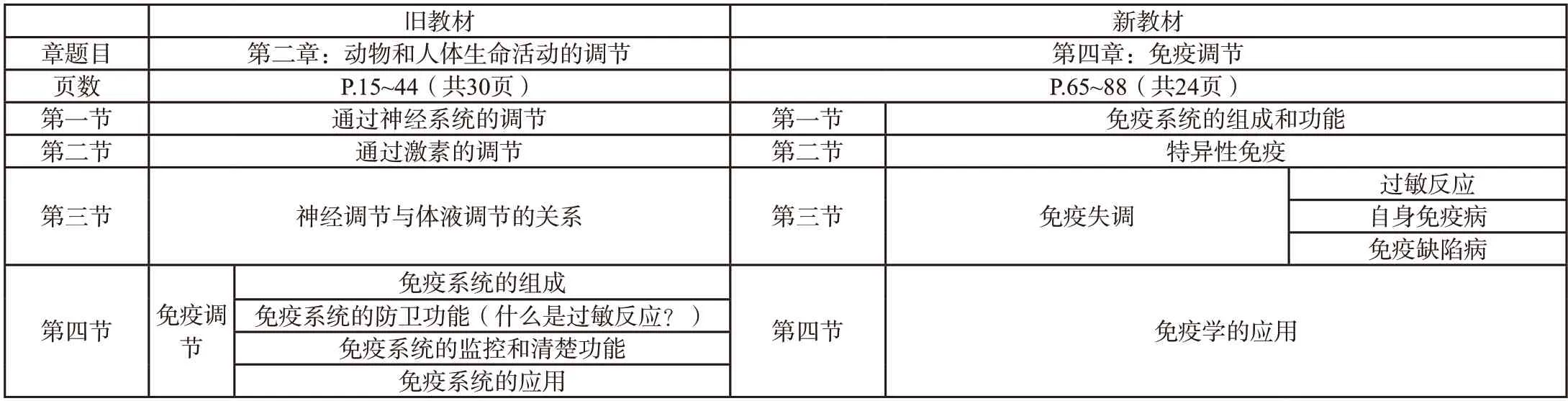

新課標對應課程改革的要求,不同類型的學生對于選修內容的掌握程度要求不同,在內容上,細致了舊教材中第二章“動物和人體生命活動的調節”的內容,將保留的舊教材的內容拆分,重新排列到新教材中的第四章第三節,這樣不僅充實了教材內容,在知識的排布和分布中也更加均勻。(見表1所列)

表1 新舊教材過敏反應部分章節的比較

三、標題的比較

對比新舊教材可知,過敏反應所在部分節標題有明顯的不同,舊教材中,標題為“免疫調節”,新教材中標題為“免疫失調”。不難看出,免疫失調是免疫調節的一個部分,故新教材實質上是將舊教材中的內容劃分的更為具體、詳細。這種改變沒有正確與否的區分,而是面對高考改革,對待不同類型的學生有了不同的要求,生物學選擇性必修1針對的是將生物學作為高考學科的學生,需要詳細地學習此部分知識,因此新教材將此部分內容劃分得更加細致。

四、“過敏反應”內容的具體比較

1.篇幅的比較

關于過敏反應在新舊教材中所占篇幅,經統計,舊教材中共有7句話,新教材中共有16句話和2張插圖,從篇幅上顯示出“過敏反應”在新教材中的重要性。

2.內容的比較

主題1:學生基礎:

觀察2013年教育部審定的人教版八年級下冊的生物學教材第八單元第一章第二節“免疫與計劃免疫”一節中關于“過敏反應”的表訴,對比可以發現,該教材中關于過敏反應的內容與新教材基本相同,與舊教材的內容差異較大,可知新教材的內容充分考慮了學生已有的知識和經驗,證明學生對“過敏反應”有基礎,從另一角度證明了新教材內容的連貫性。

主題2:概念對比:

本課時最重要的核心概念“過敏反應是什么”,在新舊教材中表達方式有所不同,舊教材對這一概念的表述是“過敏反應是指已產生免疫的機體,在再次接受相同的抗原所發生的組織損傷或功能紊亂。”新教材的表述是“已免疫的機體,在再次接觸相同的抗原時,有時會發生引發組織損傷或功能紊亂的免疫反應,這樣的免疫反應稱為過敏反應,比如上面提到的吃魚、蝦引起的過敏。”新教材在語言結構上有很大的改變,從“過敏反應是什么”改為“什么樣的免疫反應稱為過敏反應”,體現了免疫反應和過敏反應的關系,與“問題探討·討論”中的問題相呼應,易于理解。

新教材僅僅增加了“有時”兩字,卻使得這一概念更加嚴謹和完善。近年的臨床研究顯示,再次接觸到相同的過敏原時機體不一定會再次發生過敏反應,雖然體內產生了抗體,但有的抗體不能永久保存在體內,隨時間推移,會慢慢消失,當過敏原再次進入體內的時候,不會產生應答反應。如果仍使用舊教材中的說法,學生聯系生活情景很容易就會產生疑惑,新教材彌補了這一不足,對“過敏反應”的概念有了更加科學和規范的定義。

過敏反應是超敏反應的一種類型,也稱Ⅰ型超敏反應,大多數情況下認為過敏反應的發生是因為過敏原刺激機體產生了免疫球蛋白IgE,IgE抗體附著于肥大細胞和嗜堿性白細胞的表面,當再次遇到相應的過敏原的時候,過敏原可以特異地和IgE相結合,膜結構發生了改變,從而使得顆粒脫出,化學遞質釋放,當這些化學性質達到一定的值,此時就會導致過敏反應癥狀的發生。有的人接觸到過敏原但是沒有過敏,可能就是化學性質沒有達到一定的值,抗原的積累數量,或者激發抗體的值,沒有達到閾值。

新教材中將“接受”改為“接觸”,“接受”側重于反映不排斥,“接觸”反映“挨著,碰著”,動詞使用的區別,正強調了過敏原進入機體后的敏感性。

主題3:反應特點對比:

刪除舊教材中的“過敏反應”的大部分特點,僅保留了“具有明顯的遺傳傾向和個體差異”這一特點,符合臨床研究的新發現。

主題4:過敏反應機理對比:

與舊教材相比,新教材增加了關于“過敏反應”的機理,不僅有文字的詳細描述,更是增添了插圖來解釋,符合學生的認識水平和認知規律,對學生理論聯系實際,掌握原理有了更高的要求,符合新課標的要求。

主題5:其他對比:

新教材提到了及時就醫,利用學生的個人體驗作為課程資源進行教學活動,既豐富了教學情景,又使生物學課程的學習與生活實際形成密切的聯系,加深了學生對生物學課程價值的理解。有關醫院的資源分析也可以為學生學習此部分的內容提供資源。

3.欄目設置

新教材中關于“過敏反應”內容呈現的方式有所改變,能夠幫助學生有效掌握知識,靈活解決問題,培養終身學習的能力。且新教材中的欄目設置與教材中內容組織,行文風格,圖文排版等方面具有高度的統一性,有自己的風格和特色,與舊教材形成對比。

(1)新教材“問題探討”

新教材重視情景的創設,有效的教學情境能夠激發學生的好奇心和求知欲,點燃學生的學習熱情,使學生形成良好的求知心理,新教材的“問題探討”通過對生活中現象的分析,引入“過敏反應”的相關討論,此部分的內容在正文也有呼應,存在一定的內在關系。在實際教學過程中,教師可以將此部分內容作為課堂導入,讓學生在真實情景中對本節課的內容進行思考。除此之外,“問題探討”中“討論”的問題“上述過敏反應與免疫反應有什么關系?”在正文中有體現,但在舊教材中無法尋找到對應內容,這也與新教材“過敏反應”概念的修改有關系,此問題也可以更好地幫助學生掌握“過敏反應”的概念。

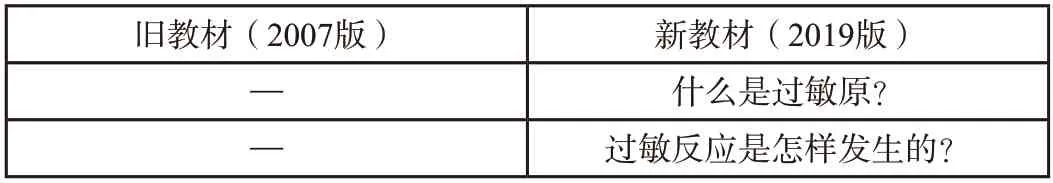

(2)新教材“本節聚焦”

新舊教材“過敏反應”本節聚焦的比較

注:-代表舊教材中沒有與“過敏反應”相關的問題

“本節聚焦”欄目的作用是提示本節課的重要知識點,新教材中明確將“過敏反應”的反應機制作為知識點,而舊教材中沒有體現,這說明新課標對學生的要求與舊教材相比有了很大的變化,意圖中體現出核心素質的發展要求。

(3)新教材“相關信息”刪除

“相關信息”是作為內容的擴展,可以豐富學生的知識面,但是新教材將此部分“相關信息”刪除,并將內容移動至正文部分,對學生提出了更高的掌握要求,并且過敏原的舉例中將“魚,蝦,牛奶,蛋類”的順序提前,目的是使學生對生活中常見的過敏原有深刻的認識,有利于學生從生活實際出發理解“過敏反應”。

(4)新教材“與社會聯系”貼合實際,有效建議

新教材中關于過敏反應的內容將生物科學、技術和社會融為一體,既體現了三者的互動,又反應了生物科學技術的進步,對社會發展和個人生活的影響。

4.圖片選取

(1)新增插圖的意義

為了適應新教材知識的豐富性,新教材相較舊教材而言,增加了“問題探討”中的“花粉過敏”的插圖和“過敏反應機理示意圖”順應了學生的發展規律。結合圖文資料,讓學生從不同的角度和高度看待生命,圖片選取嚴謹中包含新奇,對學生綜合素質的形成與發展有潛移默化的影響。

(2)新增插圖的特點

新教材的插圖具有如下特點:一是,貼近生活,插圖形式新穎,富有生活氣息,并且插圖中人物表現略帶夸張,增加學生學習的主動性。二是,簡單易懂,“過敏反應發生機理示意圖”中將大段的文字內容用簡單的圖片串講,把原本內容復雜的信息變得清晰可見,大大增強了圖片的不可替性。三是,色彩柔和,舊教材中圖片色彩強烈明艷,新教材插圖的色彩仍然多樣,但是色調相較以前更加淡雅柔和,視覺上有更大的舒適度。

5.習題設計

通過對本節課后習題的比較,可以看出編者在編寫教材時做出了很大的改變,教材的習題應當體現多樣靈活開放的特點,幫助學生鞏固知識、發散思維。舊教材沒有與“過敏反應”的相關習題,新教材中關于此部分有三道判斷題,在其他類型習題的選項中也穿插有“過敏反應”的內容,讓學生在真實的生活情景中理解所學的知識,有助于學生進行知識的遷移,教師應該提高學生對于概念的理解,培養學生理論結合實際的能力,發展學生的核心素養,這也符合新課標的要求。

五、新教材核心素養要求的落實

新課標制定的核心在于發展學生的生物學學科的核心素養,即生命觀念,科學思維,科學探究和社會責任。新教材以新課標為依據編寫的,可以通過新教材來落實學生生物學學科核心素養的發展。

六、教學建議

總之,新教材不是對舊教材的否定,而是對舊教材進一步的完善,修改了概念的表述,更加具有科學性;新增插圖形式多樣,色彩柔和,簡單易懂;欄目設置不僅注重內容的連貫性,同時滲透學生綜合素質的培養,改變課后習題的內容比例,要求學生更好地掌握知識。