父母視角下的不同青少年抑郁障礙家庭功能研究

吳建凡 紀家武 鄒曄峰 林麗心 張 穎 林李瓊

(福建省福州神經精神病防治院,福建 福州 350007)

非自殺性自我傷害(non-suicidal self-injury,NSSI)是指個體反復造成淺表的但痛苦的軀體表面的損傷[1]。國內外多地調查發現,29.26%~38.5%的青少年有NSSI病史[2-3]。由于青少年抑郁障礙患者焦慮、痛苦更為突出,他們在面對壓力又無法調適時,經常會出現激越、言語或行為的攻擊,甚至有自傷或傷人行為。而NSSI可能是患者用來緩解抑郁焦慮情緒、減輕煩躁感、避免沖動及應對生活事件的一種不良應對方式[4]。前瞻性研究表明,這種行為是自殺強有力的預測因素[5]。家庭是青少年成長的主要環境,童年創傷[6-7]和父母不良養育方式[8-10]等是NSSI的危險因素,然而疾病本身也使患者的家庭關系產生很大的混亂[11]。《家庭親密度與適應性量表中文版》(Family Adaptability and Cohesion Scale,Second Edition,Chinese Version,FACESⅡ-CV)由沈其杰、趙靖平、費立鵬等將Olson等于1982年編制的《家庭親密度與適應性量表(第2版)》翻譯而來,并做了信效度和建立國內常模。該量表為自評量表,主要評價兩方面的家庭功能:①親密度,即家庭成員之間的情感聯系。②適應性,即家庭體系隨家庭處境和家庭不同發展階段出現的問題而相應改變的能力。FACESⅡ-CV被廣泛應用于對不同的家庭類型的比較中,找出在家庭治療中需要解決的各種問題和評價家庭干預的效果。本量表評估家庭實際親密度的Cronbach's α系數為0.85,重測信度為0.84;評估家庭理想親密度的Cronbach's α系數為0.76,重測信度為0.54;評估家庭實際適應性的Cronbach's α系數為0.73,重測信度為0.91;評估家庭理想親密度的Cronbach's α系數為0.68,重測信度為0.54[12]。《Olson婚姻質量問卷》由美國明尼蘇達大學Olson教授等于1981年以已有較好信、效度的“婚前預測問卷(PREPARE)”(Olson,1970)為基礎進行編制,能多維角度判別婚姻是否幸福,測出婚姻不幸福的癥結,是了解婚姻幸福原因的測評工具。該量表的Cronbach's α系數為0.769,重測信度為0.824[13]。本研究應用FACESⅡ-CV、ENRICH分別評定伴有NSSI和不伴有NSSI的青少年抑郁障礙患者家庭的親密度和適應性以及父母婚姻質量,評估患者的家庭功能,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 收集2021年8月至2022年5月在福建省福州神經精神病防治院門診及住院就診的伴與不伴有NSSI抑郁障礙家庭各30例,將伴有NSSI抑郁障礙患者家庭設定為觀察組,將不伴有NSSI抑郁障礙患者家庭設定為對照組。納入標準:①NSSI及抑郁障礙的診斷參照DSM5診斷標準。②由2名主治及以上醫師對患者進行診斷。③年齡≤18歲。④所有試驗對象能完全理解問卷內容,并能獨立完成測評。⑤來自核心家庭或者主干家庭,患者大部分時間與父母共同生活,無長期寄養史。⑥獲得知情同意并簽字。排除標準:①患有器質性精神病、神經發育障礙、精神分裂癥譜系及其他精神病性障礙、雙相情感障礙、邊緣性人格障礙等其他精神障礙。②既往有真實自殺意圖。③父母有器質性精神病、神經發育障礙、精神分裂癥譜系及其他精神病性障礙、雙相情感障礙、重性抑郁障礙。④患者父母年齡>60歲。兩組受調查家屬的年齡、學歷、婚姻狀況、家庭年收入、家庭人口數以及患者年齡等方面無統計學差異(P>0.05),具有可比性。該臨床研究符合赫爾辛基宣言,經福建省福州神經精神病防治院醫學倫理委員會審批同意(2021倫審第13號)后開展。

1.2 方法 征得知情同意后分別給予兩組家屬評定FACESⅡ-CV及ENRICH。FACESⅡ-CV分為2個部分,各有30個項目,按1(不是)~5(總是)級評分,分別評估家庭理想和實際的親密度和適應性,計算各分量表得分,得分越高表示家庭親密度和適應性越高。ENRICH由124道關于夫妻生活的問題組成,每1個條目亦采用5分制進行評分,對負性條目從“確實是這樣”到“確實不是這樣”按1~5分進行評分,正性條目則按5~1分進行評分,分別從婚姻滿意度、性格相容性、夫妻交流、解決沖突的方式、經濟安排、業余活動、性生活、子女和婚姻、與親友的關系、角色平等性、信仰一致性等方面對婚姻質量進行評估,得分越低表明婚姻質量越差。

1.3 統計學處理 所有數據均用SPSS 26.0統計軟件分析,先對各組數據進行正態性分布和方差齊性檢驗,計量資料采用()表示,組間比較行t檢驗;計數資料采用[n(%)]表示,組間比較行χ2檢驗;P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

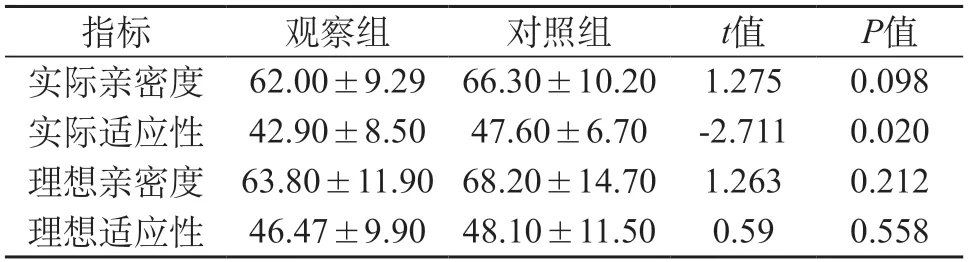

2.1 兩組實際親密度、適應性與常模間比較 兩組實際親密度分值和常模對比,差異無統計學意義(P>0.05);兩組實際適應性分值均低于常模,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組實際親密度、適應性與常模間比較()

表1 兩組實際親密度、適應性與常模間比較()

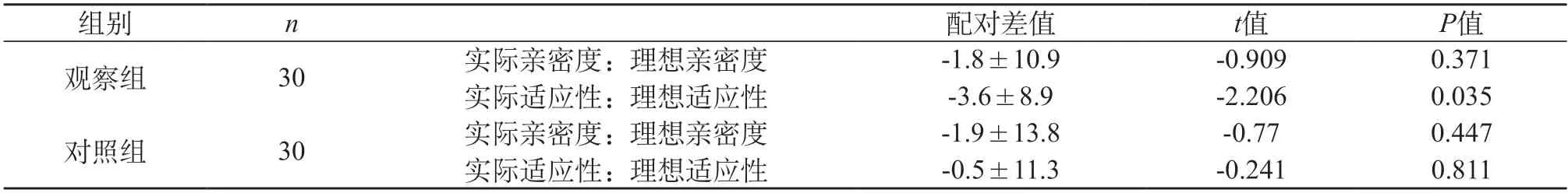

2.2 兩組實際、理想親密度、適應性比較 觀察組的理想親密度、適應性、實際親密度和對照組相比,差異無統計學意義(P>0.05),觀察組的實際適應性分值低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組實際、理想親密度、適應性比較()

表2 兩組實際、理想親密度、適應性比較()

2.3 兩組實際親密度、適應性和理想親密度、適應性比較 兩組實際值和理想值比較,觀察組的適應性的實際值低于理想值,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組的親密度,對照組的親密度、適應性的理想值和實際值比較差異無統計學意義(P>0.05),見表3。

表3 兩組實際親密度、適應性和理想親密度、適應性比較()

表3 兩組實際親密度、適應性和理想親密度、適應性比較()

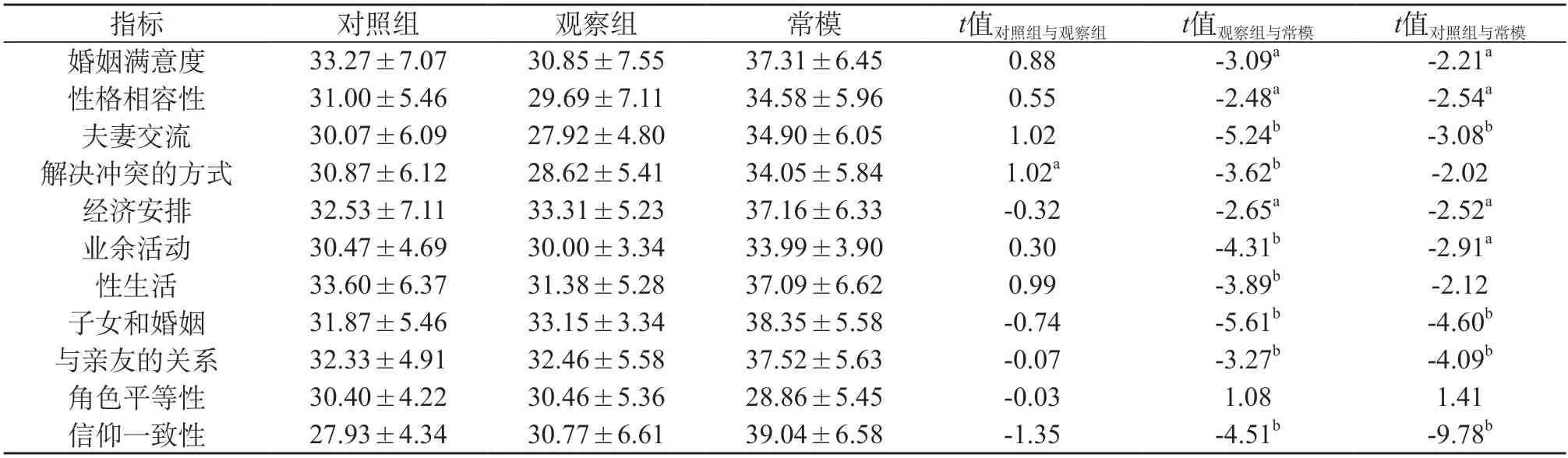

2.4 兩組患者父親間及與常模之間的Olson婚姻質量問卷各項之間的比較 對研究對象中的父親調查表明,兩組在婚姻滿意度、性格相容性、夫妻交流、經濟安排、業余活動、子女和婚姻、與親友的關系、信仰一致性等方面均差于常模,差異有統計學意義(P<0.05)。除上述外,在解決沖突的方式、性生活方面觀察組差于常模,差異有統計學意義(P<0.05);而對照組與常模對比,差異無統計學意義(P>0.05)。觀察組的解決沖突的方式得分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者父親間及與常模之間的Olson婚姻質量問卷各項之間的比較()

表4 兩組患者父親間及與常模之間的Olson婚姻質量問卷各項之間的比較()

注:aP<0.05,bP<0.01。

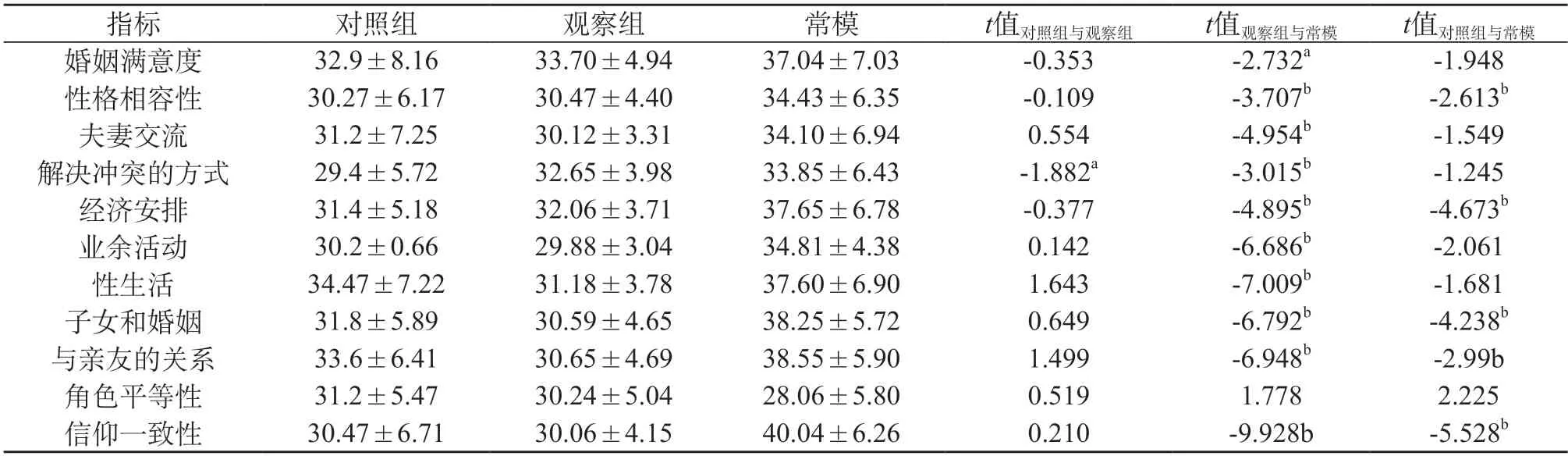

2.5 兩組患者母親間及與常模之間的Olson 婚姻質量問卷各項之間的比較 對研究對象中的母親調查表明,兩組在性格相容性、經濟安排、子女和婚姻、與親友的關系、信仰一致性等方面均差于常模,差異有統計學意義(P<0.05)。除上述外,在婚姻滿意度、夫妻交流、解決沖突的方式、業余活動、性生活方面觀察組差于常模,差異有統計學意義(P<0.05);而對照組組與常模對比,差異無統計學意義(P>0.05)。觀察組的解決沖突的方式得分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 兩組患者母親間及與常模之間的Olson婚姻質量問卷各項之間的比較()

表5 兩組患者母親間及與常模之間的Olson婚姻質量問卷各項之間的比較()

注:aP<0.05,bP<0.01。

3 討論

個體家庭關系的質量好壞,融洽靈活的家庭關系對于個體的身心發展具有重大影響[14]。國外的1項進行嚴重抑郁發作的脆弱性模型試驗表明,抑郁障礙和患者家庭的適應性及親密度相關,風險因素的積累使患者患病的機會加倍[15]。另外有針對青少年抑郁癥非自殺自傷行為危險因素分析的研究表明,NSSI組的家庭親密度和家庭適應性得分顯著低于非NSSI組[16]。但這些家庭環境的調查系對患者進行調查,因家庭不同成員視角的差異及患者受疾病的影響,對其家庭環境的評價可能過于苛刻。此外,家庭關系中除親子關系外,父母之間的關系也是非常重要的,若僅以患者的視角進行家庭治療,而忽略了父母之間的關系及父母對家庭的互動之間的影響,可能會引起家屬不適,甚至影響臨床工作者和家屬的關系。

本研究發現,不論是否伴有NSSI的青少年抑郁障礙的家庭,其家庭適應性均低于常模。這可能是由于青少年患者在分離個體化過程中獨立意識增強,雖然家屬急于調整教養方式,且由于既往習慣的溝通模式和缺乏方向,調整結果容易適得其反,出現家庭適應性困難。兩組家庭的親密度和常模比較無明顯差異,說明即使在患病情況下,家庭的支持并未降低,或者原先家庭的親密度稍差,但由于家庭面對共同的困難時,父母間可能拋棄原先的認知差異,共同應對疾病,導致親密度增強甚至糾纏,而非過于疏遠。這也提示并非親子關系越緊密,青少年越不容易出現抑郁障礙。因為當父親或母親其中一方為孩子付出較多的親子時間時,往往意味著另一方在家庭養育中的缺位或責任轉移,這會引起家庭分工的矛盾和爭端[17]。

與不伴有NSSI的抑郁障礙的青少年家庭相比,伴有NSSI患者家庭的實際適應性更差,說明該類家庭應對家庭變故,做出相應調整來解決問題的能力更差。伴有NSSI的抑郁障礙的患者家屬對其家庭的實際適應性與理想之間的差異更加明顯,說明該類被調查者對家庭解決問題能力更加不滿。

對患者的父親或母親使用《婚姻質量評估量表》調查,均表明不論是否伴有NSSI,患者父母之間性格相容性、經濟安排、子女和婚姻、與親友的關系、信仰一致性等方面的功能均較一般家庭差,說明抑郁障礙的原生家庭夫妻間諸多因素均不如普通家庭。但不伴有NSSI的患者父母間的解決沖突的方式、性生活和普通家庭無異,伴有NSSI家庭中父母的解決沖突的方式、性生活明顯更加糟糕,這也與《家庭的適應性和親密度》的調查中顯示家庭實際適應能力差的結果相互印證,說明NSSI家庭不但解決教養中遇到問題能力差,而且其父母本身在解決婚姻中遇到的問題的能力也很差。而性生活方面的不滿可能是諸多差異和不滿的一個體現。

此外,家庭功能與青少年抑郁癥狀之間存在循環效應[18]。青少年抑郁障礙和其家庭有千絲萬縷的聯系,一部分原因可能是養育者本身情緒及行為控制障礙導致管教僵化,另一部分原因為患者本身的因素導致教養困難,且二者多互為因果。對任何一方的苛責,都可能使其失去對臨床工作者的信任,對治療產生負面影響。如何客觀地把家庭現狀呈現給患者(來訪者)及其家屬,是在和家庭接洽過程中一項非常重要的工作,因此幫助家庭尋找適當轉變的方法變的十分重要。在研究過程中發現部分家屬能根據量表條目進行適當調整后,緩和夫妻及親子關系,能幫助患者病情恢復,但是否有指導意義需要另行研究。臨床上發現患者對家屬的管教方式埋怨多,本研究通過對家屬進行評定可在一定程度上排除患者目前精神狀態對結果的干擾。本研究尚不能發現兩組家庭及婚姻關系中的其他因子是否有差異,可能原因是樣本量少,樣本來源單一,均為在三級專科精神病醫院就診的門診或住院患者,對家屬家庭親密度和適應性的評定未能評定全部家屬,可能存在抽樣偏倚。