桃源筑夢 詩意棲居

——江南園林住區景觀營造

文/蘇州園林設計院有限公司 張毅杉 賀風春

0 引言

從Art-Deco到法式建筑,從充滿異域風情的地中海到英式小鎮,建筑風格的拿來主義已是我國房產市場近年來的縮寫。中式建筑本土文化特質的缺位使中式住宅逐漸式微,淡出國人生活。隨著經濟發展及民族傳統文化的回歸,國人開始渴求在現代都市中找尋記憶中的前庭后院及寄托鄉愁的屋檐與巷道,中式居住方式的回歸已成必然。

1 中式住宅實踐現存問題

1.1 風格化布景

近年來,中式住宅的開發實踐較多,以“蘇州園林”為特色的園林住宅如雨后春筍般涌現,有歐式建筑與蘇州園林的混搭,此類“蘇州園林”只能作為房地產銷售的噱頭;也有中式建筑與古典園林的并置及停留于造景的中式符號,多為中式外表及風格化布景,缺少中式內在氣韻,極難呈現蘇州園林的精髓。

1.2 庭院化視角

在大量中式住宅實踐中,針對蘇州園林的造園手法研究往往局限于庭院園林尺度,或私家庭院,或公共庭院,較少關注居住區層面公共空間的連續性,導致住宅中蘇式園林設計呈片段式、局部化。同時,諸多中式住宅建筑在設計中與景觀專業缺少協同,忽視了建筑與園林的一體性。當前,對于蘇州園林的研究局限于亭廊軒榭的園林建筑組合,以及借景、框景等造園手法,應將其放大至古城尺度,還原蘇式園林生活圖景及人與自然和諧共處的生活方式,呈現“古城之中皆園林”的景象。

2 解讀蘇州園林

蘇州有著“人間天堂,園林之城”的美譽。自伍子胥“相土嘗水,象天法地”營造姑蘇城以來,在2000余年的歷史長河中蘇州從未停止造園活動。如今,蘇州古城之內園林星羅棋布,可謂“園林化”城市的樣本。

2.1 研究范疇的擴展:城墻之內是園林

多數人認為蘇州園林主要以私家園林為主,相對封閉,建筑圍墻之內才是真正的蘇州園林。實際上,蘇州園林延伸至蘇州古城之中,粉墻黛瓦、小橋流水已是其代名詞,水陸并行、枕河而居是其生活方式,巷道里弄、屋檐門洞則是其游園路徑。市井園林融入千百年的蘇州城生活,無確定邊界卻連接蘇州園林與古城。圍墻內的私家園林與圍墻外的市井園林構成廣義的蘇州園林,跳脫私家園林圍墻的有形界限,從古城視角解讀蘇州園林,方可真正讀懂蘇州園林之城的基因。

從城市尺度來看,蘇州古城是座大園林,利用凱文·林奇《城市意象》中提及的五要素(通道、邊界、區域、節點與標志物)分析,平江地圖即為蘇州的城市意象框架,如圖1所示,地圖中可見:古城街巷與河道為通道,黑白灰色調的成片民居為區域,城墻與護城河為邊界,園林與街巷的公共空間為節點,古塔、城樓為標志物,共同組成蘇州古城大園林。蘇州人千百年來的生活在此框架中發生,每個意象要素皆已園林化,正如平江路(通道)所展示的枕河而居特征,水巷在功能與景觀層面達到完美統一;大片民居(區域)或因建筑顏色與形式的統一而特色鮮明,黑白灰色調及硬山建筑形成江南建筑基本特征;古塔與城樓(標志物)因自身的建筑語言與形式與蘇州園林一脈相承。可見,園林化的城市意象要素相互關聯,共同構成蘇州古城市井園林生活的大意象。

1 平江地圖

2.2 宅園合一的內涵:功能與空間無邊界

從庭院尺度來看,蘇州園林最重要的特征即宅園合一,這也是蘇式生活最有魅力之處。住宅與園林具有一體性,可賞、可游、可居,住宅與園林間相互滲透,解構其一體性需實現功能與空間的無邊界。

1)功能——園林建筑功能化 作為園林生活的發生地,園林中設置待客、聽曲、看書等休閑社交功能,而非局限于亭廊軒榭的游玩功能。

2)空間——住宅建筑園林化 在住宅與園林的交接界面上,園林建筑與居住建筑相互融合,在住宅空間向園林空間轉換中通過增加住宅建筑灰空間,或融合園林建筑造型特點等設計方法,提升住宅建筑向園林建筑過渡的開放性與休閑性,進而提升宅園合一的融合性。可以說,功能與空間的無邊界支撐宅園合一的蘇式園林生活屬性。

3 景觀營造實踐

融創·蘇州桃花源項目位于蘇州金雞湖、獨墅湖的雙湖核心位置,占地面積約21.38hm2,由353棟中式合院組成高端中式住宅區。設計目標為打造蘇州古典園林與城市內湖相結合的現代園林社區,從社區到庭院全面反映蘇州園林的精神與內涵(見圖2)。

2 融創·蘇州桃花源項目總平面

3.1 總體格局:街巷肌理與古城之憶

3.1.1 十字中軸連接街巷與園林

設計提煉街、巷、水等古城脈絡作為融創·蘇州桃花源的園林體系結構,以蘇州古典園林文化與古城街巷文化為設計本源,以街巷為骨架、園林為節點,以點、線、面的方式串聯園林體系,十字中軸連接25條街巷與8座園林,塑造桃花源式園林社區。

十字中軸由南北主軸延伸,東西水巷貫穿。南北軸線連接靜水園、拜石園、修竹園、羅漢松園及中心庭院十錦園等園林(見圖3~6);貫穿東西的水巷還原蘇州平江路的景觀記憶,再現“君到姑蘇見,人家盡枕河”的蘇州水城韻味。

3 靜水園效果

4 拜石園

5 修竹園

6 中心庭院十錦園

3.1.2 街巷與園林結合,歸家與逛園同行

設計再現蘇州古城的街巷尺度感受,講究步移景異的游賞樂趣。景觀設計對路徑進行功能區分,東西向為歸家路徑,追求簡約、素凈的風格,體現蘇州街巷韻味;南北向為游園路徑,講究曲徑通幽,在直行中有迂回,在舒緩處有起伏。2條不同屬性的路徑均結合巷道門洞的分隔與滲透,與組團庭院園林相互穿插,使歸家與逛園同行,彰顯步移景異與空間變幻(見圖7,8)。

7 歸家路徑

8 游園路徑

3.2 庭院設計:宅園合一、園林生活

人們常用“水磨”形容蘇式生活中的“慢”,這是蘇式園林生活的基因,故設計將蘇式的閑適與風雅融入現代居住模式中。

3.2.1 園林建筑功能化

項目中的院落大小不一,故針對不同尺度庭院采用不同的設計策略。80m2庭院面積較小,設計策略是“借空間”,即最大限度利用住宅建筑的灰空間,使交通空間具備休閑賞景功能,景觀布置水體以放大其休閑屬性。如客廳前的連廊既是建筑的灰空間,又是觀魚、賞月的水榭;連接庭院與建筑灰空間的連廊既是交通路徑又是憑欄的廊橋。設計力求模糊兩者之間的界限,相互借空間,使其更具園林韻味。

一線臨湖大宅面積較大,設計手法自由靈活,游園、觀湖、聽曲、賞魚等具有娛樂功能的園林建筑散置于園林之中,再通過連廊巧妙連接。造園順勢而為,利用地形豎向高差將園林向岸邊鋪陳,山、水、湖、筑、宅分布在不同的高差之上,園林生活就此展開,形成充滿趣味的山地湖景園林。

3.2.2 住宅建筑園林化

項目建筑設計以粉墻黛瓦為主,通過建筑立面的外木構裝修(即鋼筋混凝土結構表皮增加傳統木結構體系的建筑灰空間),與園林建筑形成視覺上的統一;建筑設計借鑒歇山屋面、建筑長窗等蘇州園林建筑特征,體現宅園合一的設計亮點(見圖9~12)。

9 小尺度庭院的宅園合一

10 沿湖大宅的宅園合一

11 灰空間的復合功能

12 住宅建筑園林化

3.3 造園細節:師法自然的全新解構

在項目整體設計中,將蘇州園林與現代居住空間結合研究,貫穿欲揚先抑、有機過渡的設計理念,實現從公共入口區園林的簡與素到中心庭院區園林的純與雅的過渡。在路徑與空間上借鑒留園入口欲揚先抑的造園手法,在園林空間營造風格上進一步創新與強化,滿足師法自然的全新解構。

3.3.1 山與水的新解構

入口公共空間的水之庭園、山之庭園皆采用簡約、凝練的景觀設計語言,在純凈背景中加以烘托,呈現對自然山水的理解,解構山水意蘊,形成新的蘇州園林韻味。

1)山之庭院 我國文人歷來有藏石、賞石、品石的愛好,蘇州園林更以湖石假山為勝。設計選取蘇州園林的土山做法,石材選用千層石,順應地形橫向展開,一棵迎客松在鋒石處挺立,幾株紅梅相互映襯。一條園路自假山中穿過,曲徑通幽至月洞門處,整個場所呈現素凈的空間特性(見圖13)。

13 山之庭院實景

2)水之庭院 公共庭院主入口借鑒五星級酒店的布局方式,人車分流,機動車可直接駛至入口亭下,行人則通過兩側風雨連廊到達入口。開放式入口的空間處理方式全面提升園林氣場,入口區靜水面呈現漂浮狀態,襯托出會客廳安靜平和的氛圍,黑色池底反射出會客廳連廊的秩序感(見圖14)。

14 水之庭院效果

3.3.2 借景新演繹:巧于因借、無界之境

《園冶》強調“借景”,項目最大的景觀資源是湖景,故如何“借湖景”最大化景觀資源利用是設計首要考慮的問題。基于此,沿湖大宅利用高差形成“借景”,同時借助高差解決了庭院觀湖與沿湖公共健身步道間的私密性問題。沿湖側,景觀水池、獨墅湖景在視線上連為一體,可謂對“借景”的全新詮釋(見圖15)。

15 沿湖大宅利用高差“借景”

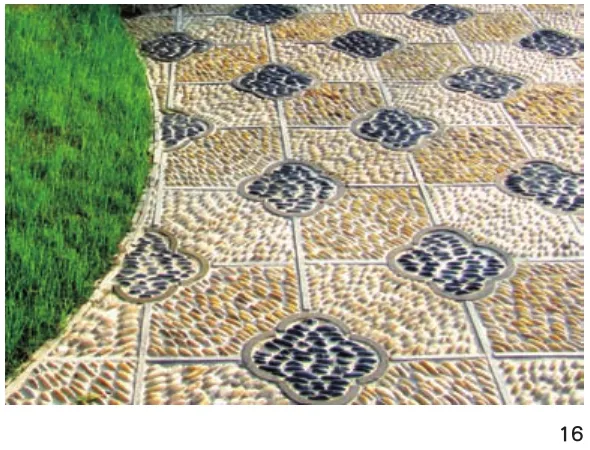

3.3.3 鋪裝創新:舊材料的新做法

鋪裝是古典園林的重要構成要素,不僅具有交通作用,而且擁有藝術性。在鋪地的營造細節中,既有傳統的花街鋪地,又有舊材料的新做法,如在花街鋪地中石材與卵石的配合演繹,細節的把握成就項目品質(見圖16,17)。

16 筒瓦與卵石、石材搭配

17 石材仿皇道磚

3.3.4 綠化手法:層次綠化的古典演繹

綠化是造園的重要環節,古典園林植物配置在歲月的沉淀與園藝師的打理中已成經典,無法復制,故項目在植物意境與寓意中尋求借鑒。設計采用五重綠化的古典演繹,不過分推崇植物的繁復,精選大喬木與樁景,追求綠化與園建的完美融合,講究“重姿態、能入畫”的意境。在設計過程中,通過平面建模軟件在三維空間中準確定位喬木,在行進路徑中推敲考量綠化間的疊加及視覺效果(見圖18,19)。

18 樣板區公共庭院綠化

19 巷道綠化

4 結語

融創·蘇州桃花源項目將古城街巷與蘇州園林融合,拓展蘇州園林營造尺度與手法。通過園林與建筑的配合,將蘇州園林“宅園合一”的精髓展現于私家庭院與公共庭院中。

蘇州園林的傳承與發揚需剝開傳統的造園細節與手法,拓展研究視角與范圍,拋開單純模仿布景化的造園思路,回歸園林生活的本源,進而開拓蘇州園林營造的新視角。

圖片來源:圖1,網絡;圖2,關玉鳳;圖3,圖4,蘇州園林設計院有限公司;圖5~15,圖18,融創中國控股有限公司蘇州公司;圖16,圖17,圖19,張毅杉