魯西南地區低能見度天氣特征分析及對農業的影響

狄瑞彤

(濟寧市氣象局,山東 濟寧 272000)

引言

低能見度天氣通常是指由自然因素影響產生的天氣現象其水平能見度小于1000米。低能見度會對生活的方方面面產生影響,還會對農業生產和生活等活動產生不利的影響。

國外相對較早地展開了對低能見度的研究工作,Slone和Doyle等使用累計百分率和Ridit法研究了能見度的變化特征。Naegele等針對部分美國城市的低能見度的趨勢變化和天數進行了分析。國內眾多學者也開展了對低能見度的研究工作。黃楚惠和李景林等分別研究了四川盆地和烏魯木齊低能見度時間分布特征。

眾多學者展開了對大霧和低能見度天氣的研究,但是針對魯西南地區低能見度天氣的特征分析以及對農業的影響仍處于欠缺,因此本文利用2016-2021年魯西南地區低能見度天氣特征變化及對農業的影響。

1.數據來源

本文數據采用2016-2021年魯西南地區具有代表性的三個國家氣象觀測站的包括水汽壓、溫度、氣壓、降水量、風向、相對濕度、風速、能見度在內的逐小時地面觀測資料,分別來自濟寧國家氣象觀測站(54915),棗莊國家氣象觀測站(58024)以及菏澤國家氣象觀測站(54906)。

2.數據分析

2.1 低能見度天氣的時間變化特征

2.1.1 低能見度天氣的季節變化特征

通過觀察圖1中濟寧、棗莊、菏澤季節低能見度小時頻數變化曲線,從中可以看出濟寧、棗莊和菏澤的變化趨勢相似,低能見度小時頻數均為夏季<春季<秋季<冬季。在三個地區中極小值低能見度小時頻數出現在了棗莊的夏季,為19小時;極大值低能見度小時頻數出現在了菏澤的冬季,為824小時。從平均低能見度小時頻數變化曲線可以看出,魯西南地區整體呈現出春季-夏季下降趨勢,在夏季達到極小值43小時,夏季-冬季呈現上升趨勢,在冬季達到極大值613小時,且由線性回歸得到的趨勢系數為174.2,R2為0.7213,說明這六年魯西南地區低能見度小時頻數呈現較明顯上升趨勢。這是因為魯西南地區地處溫帶季風氣候,夏季降水,強對流天氣在四季中均較多,且溫度在四季中最高,能加速污染物的擴散和降低空氣中PM2.5、PM10等懸浮顆粒物的濃度,導致低能見度頻數較少;冬季則相反,降水較少,溫度較低,不利于污染物的擴散,且魯西南地區煤炭資源豐富,冬季依靠于此進行供暖,造成空氣中PM2.5、PM10等懸浮顆粒物的濃度相比于其他季節顯著增加,導致低能見度頻數增加。

圖1 魯西南地區季節低能見度小時頻數

2.1.2 低能見度天氣的日變化特征

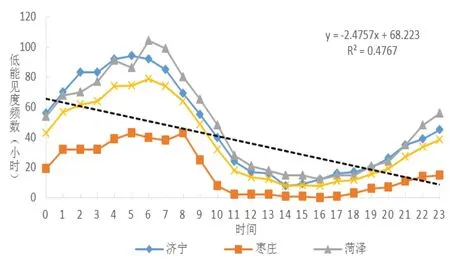

通過觀察圖2中濟寧、棗莊、菏澤日低能見度小時頻數變化曲線,從中可以看出濟寧、棗莊和菏澤的變化趨勢相似,低能見度小時頻數均大體上呈現出上升,下降,上升的趨勢。在三個地區中極小值低能見度小時頻數出現在棗莊的16時,未出現低能見度天氣;極大值低能見度小時頻數出現在菏澤的早上6點,為104小時。通過平均低能見度小時頻數變化曲線可以看出,魯西南地區整體大致變化趨勢為上升-下降-上升,極大值出現在早上6點,為79小時;極小值出現在14-16點,為8小時,且由線性回歸得到的趨勢系數為-2.4757,R2為0.4767,說明這六年魯西南地區低能見度小時頻數呈現較明顯下降趨勢。這是因為早上6點的溫度較低,具有較弱的邊界層對流活動,造成大氣中的污染物不易擴散,且處于早高峰,PM2.5、PM10等懸浮顆粒物聚集,且此時段相對濕度在一天中相對較大,其具有吸濕的特性,散射能力增強,造成低能見度小時頻數增加;14-16點則相反,溫度在一天中達到最高值,相對濕度相對較小,水汽已消散,污染物極易擴散,所以低能見度小時頻數較少。

圖2 魯西南地區日低能見度小時頻數

2.2 不同級別低能見度天氣的時間變化特征

本文對不同級別低能見度天氣的時間變化特征分析,通過參考《水平能見度等級標準》將低能見度天氣劃分為三個等級,當能見度小于50米時,劃分為極差等級能見度;當能見度大于等于50米,小于500米時,劃分為差等級能見度;當能見度大于等于500米,小于1000米時,劃分為差等級能見度。

2.2.1 不同級別低能見度天氣的季節變化特征

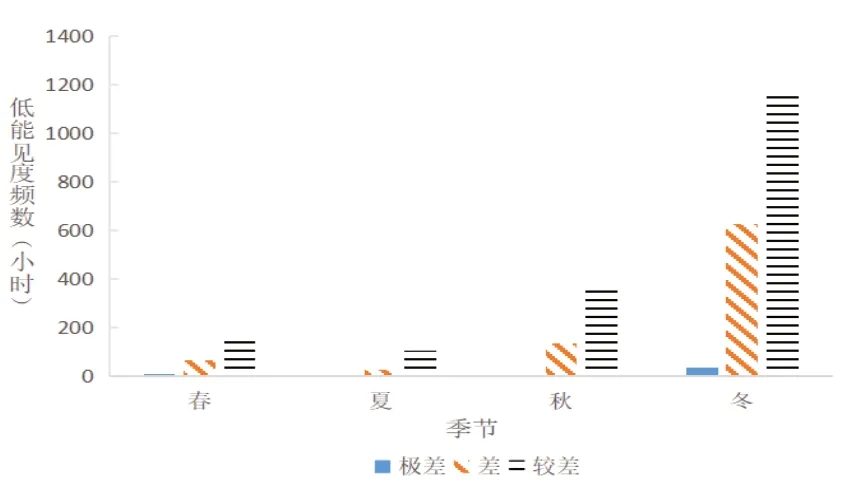

通過觀察圖3中魯西南地區不同級別季節低能見度小時頻數分布圖,可以看出,極差級別低能見度天氣只發生在了春天和冬天,頻數分別為4和36小時,分別占比極差級別低能見度10%和90%;差級別低能見度天氣和較差級別低能見度天氣四個季節均有發生,且其均在冬季發生最多,頻數分別為624次和1177次,分別占比73.5%和65.6%;均在夏季發生最少,頻數分別為24次和105次,分別占比2.8%和5.8%。

圖3 魯西南地區不同級別季節低能見度小時頻數分布

2.2.2 不同級別低能見度天氣的日變化特征

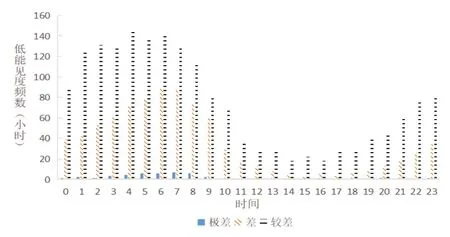

通過觀察圖4中魯西南地區不同級別日低能見度小時頻數分布圖,可以看出,差級別和較差級別低能見度日分布類似,主要集中發生在22:00-次日10:00,頻數分別為746小時和1444小時,分別占比差級別低能見度87.9%和較差級別低能見度80.4%;極差級別低能見度在10:00-22:00,除了20:00外均沒有發生,主要集中發生在3:00-8:00,頻數為32小時,占比極差級別低能見度80%。總體來說,每日0:00-9:00低能見度發生頻數較多,發生的概率會比較大。

圖4 魯西南地區不同級別日低能見度小時頻數分布

2.3 氣象要素與低能見度天氣相關性分析

本文利用Person相關系數分析氣象要素與能見度的相關性,通過分析得到,與相對濕度的相關性最大,相關性系數為-0.559,且為負相關,這表明隨著相對濕度的增加,能見度將會逐漸降低。這是因為當空氣中相對濕度較高時,氣溶膠粒子PM10,PM2.5等將會具有吸濕增長性,其散射可見光的能力、吸收能力以及總質量皆會得到一定的增加,所以當空氣中的相對濕度增加時,能見度將會造成減少在一定程度上。

其次與能見度相關性較大的是風速,相關性系數為0.317,說明風速對能見度具有較明顯的影響,且為正相關,這表明隨著風速的增加,能見度將會逐漸升高。風速可以當作一指標用來判斷大氣的穩定性,當風速較大時,可以加速空氣中各種污染物的遷移與擴散,所以對當下的能見度可以直接提高。

溫度對大氣能見度也具有一定的影響,相關性系數為0.307,且為正相關,說明隨著溫度的升高,會造成能見度一定的上升,這是因為當地表溫度上升時,將會加強對流運動,形成污染物向高層擴散的條件。

氣壓與能見度之間的相關系數為0.162,說明它對能見度也具有一定程度的影響,且兩者呈負相關,說明隨著氣壓的升高,能見度將會隨著減小。這是因為當在低壓控制下,具備近地面的空氣上流的條件,此時對空氣中的各種污染物具有很好的稀釋作用;當在強高壓控制下,大量的下層氣流存在于高空中,氣流下層過程將具有絕熱增溫的作用,將會發生不利于空氣中各種污染物遷移與擴散的逆溫情況,使得污染物被積聚下來,造成顯著的能見度下降。

風向、降水量、水汽壓和能見度之間的相關性系數分別為0.058,0.035,0.019,且分別呈負相關,正相關,正相關,可以看出具有一定的相關性,但相干性較小。

以上氣象要素與能見度之間的相關性在α= 0.01均通過了顯著性檢驗。

2.4 低能見度天氣對農業生產的影響

低能見度天氣會對植物的光合作用產生影響。植物的光合作用是指利用光能、葉綠體將二氧化碳和水轉化成生長所需要的氧氣和能量,所以光合作用的強弱直接影響到農作物的生長、發育和產量。低能見度天氣時,陽光直射會減少,濕度會較大,溫度會較低,風速較小,氣壓較高,這會造成空氣的對流運動減弱,PM2.5,PM10等大氣污染物顆粒聚集,且其會具有吸濕增長性,加強了散射可見光的能力、吸收能力,從而使得光照時長變短,光照強度也會大幅度的下降,從而降低農作物的光合作用,使其不能得到足夠供自身生長所需的能量,延緩生長、發育,降低產量。

低能見度天氣會對植物的呼吸作用產生影響。低能見度天氣時,空氣對流減弱,污染物顆粒堆積,此時農作物進行代謝活動不斷與外界進行氣體交換,這些細小的污染物顆粒進入農作物體內通過氣孔,使得氣孔阻塞,導致二氧化碳和氧氣比例失衡,另外,這些污染物顆粒也會沉降到農作物的表面,農作物表面的絨毛、分泌物等可對這些污染物顆粒進行吸附以及黏附,隨著其表面吸附和黏附物的增多,使其呼吸困難,對農作物光合作用產生影響的同時也會造成不利的影響對呼吸作用,減弱正常代謝,有害物質得不到分解,農作物抗性降低,導致農作物葉黃、萎蔫甚至死亡,從而農作物產量降低。

3.結論

3.1 季節低能見度小時頻數呈現出春季-夏季下降,夏季-秋季-冬季上升趨勢,夏季出現最小值,冬季出現最大值;日低能見度小時頻數最大值出現在6時,最小值出現在14-16時,整體大致變化趨勢為上升-下降-上升。

3.2 極差級別低能見度天氣只發生在了春天和冬天,差級別低能見度天氣和較差級別低能見度天氣四個季節均有發生;差級別和較差級別低能見度,主要集中發生在22:00-次日10:00,極差級別低能見度主要集中發生在3:00-8:00。

3.3 由Person相關性數得到,相對濕度與低能見度相關性最大,且呈負相關,風速、溫度、氣壓也與低能見度具有較大的相關性,且相關性依次減小,風速、溫度與其呈正相關,氣壓與其呈負相關。

3.4 低能見度天氣不利于農作物的光合作用和呼吸作用,將會使其延緩生長、發育,甚至死亡,造成農作物產量降低。