中國城市13~36月齡幼兒挑食行為與自報患病的關聯分析

隨著食物選擇的多樣化和經濟水平的提高,兒童的膳食和健康越來越受到當代父母的重視。在兒童喂養及飲食行為中,挑食被視為常見問題之一。嬰幼兒時期個體開始發展食物喜好,此時是膳食模式逐漸成人化的關鍵階段,也是挑食問題的高發期。有縱向研究發現,兒童挑食率從2歲逐漸增高。挑食行為的形成受遺傳、喂養方式、地區飲食習慣等多種因素影響。挑食者某類或某種食物攝入受限,可能導致能量和營養素攝入不足。既往已有大量研究探討挑食行為與超重肥胖及體格發育的影響,結論相對一致。此外,挑食行為對幼兒近期患病情況的影響逐漸受到關注。有研究表明學齡兒童食用蔬菜、水果、魚類可降低過敏性疾病發生的風險,也有文獻提示挑食行為可能是呼吸道感染、消化道疾病等的危險因素,良好的飲食習慣有助于促進腸道健康。然而,目前尚無基于我國多城市調查的研究報道。本研究運用橫斷面調查數據,分析全國10個城市13~36月齡幼兒挑食現狀,比較挑食者膳食能量及營養素攝入水平,并探討挑食食物種類與幼兒近3個月內自報患病情況的關聯,促進幼兒飲食健康。

1 材料與方法

1.1 研究對象

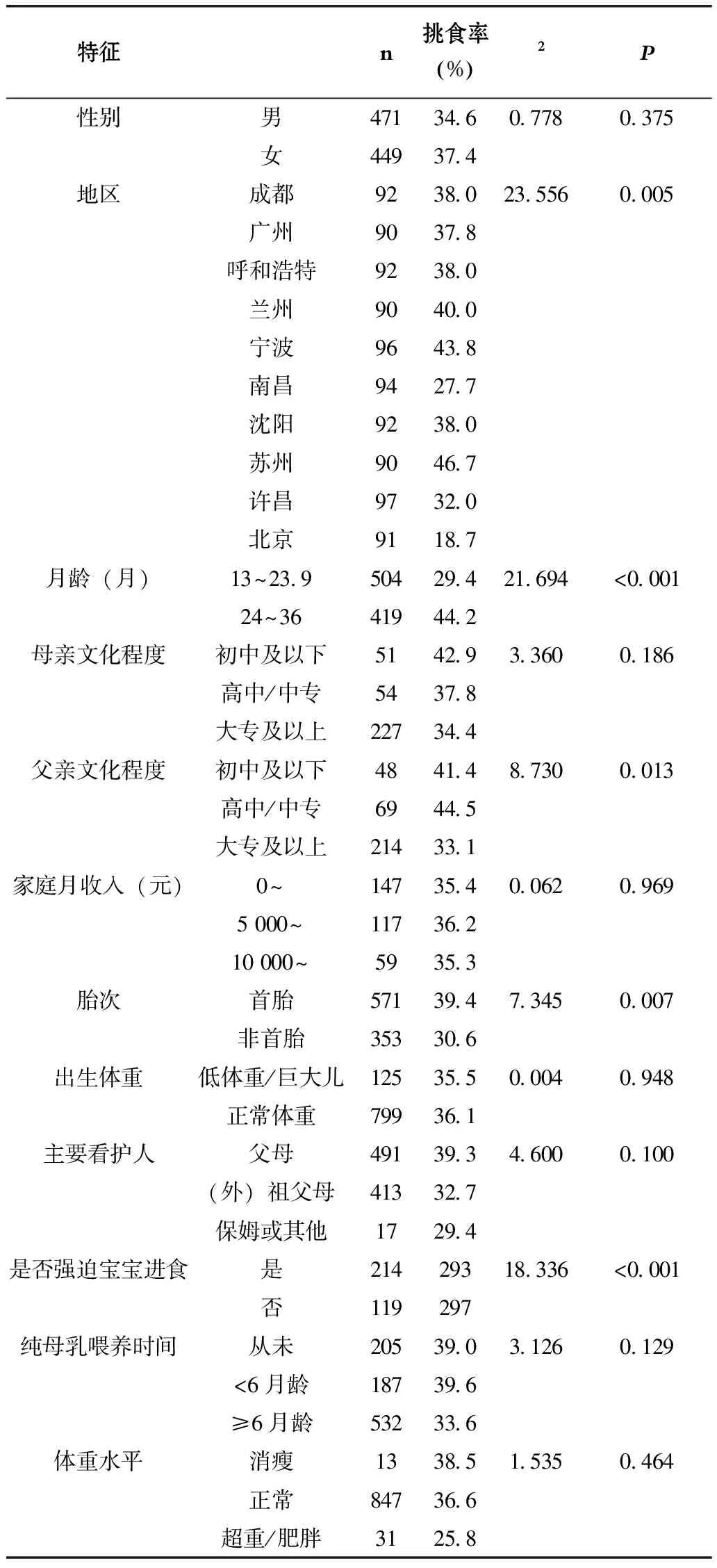

采取多階段分層抽樣法,按地理位置、城市經濟水平,采取立意抽樣選擇北京、廣州、蘭州、成都、蘇州、南昌、沈陽、許昌、寧波、呼和浩特10座城市,并在每個城市內方便選取一家婦幼保健院及一家社區衛生服務中心,招募至少90名13~36月齡幼兒作為調查對象,最終納入有效調查對象924例。

1.2 調查方法

調查方法包括身體測量及問卷調查:由專業人員對調查對象身高(身長)、體重進行測量;問卷調查采用一對一面訪形式,由經過培訓的調查員向父母/監護人詢問,收集幼兒的人口社會學信息(年齡、性別、家庭月收入、父母教育水平、居住地區)、出生信息(出生體重、胎次)和喂養相關特征(主要看護人、純母乳喂養時間),以及近3個月自報患病情況(包括呼吸系統疾病、過敏性疾病、嘔吐、腹瀉、便秘)。采用7分制Likert量表,詢問看護人“你強迫寶寶進食嗎?”1=大多數時候,6=從來沒有。1~5視為強迫寶寶進食,6代表無強迫進食行為。出生體重2.5~4 kg視為正常體重,體重低于或高于該范圍則視為低體重/巨大兒。依據 “您認為您的孩子是否挑食?(是/否)”和“哪些食物是您的寶寶不愿意吃的?(乳類/豆類/谷類/蔬菜/水果/肉類/蛋類/其他,由過敏引起的無法攝入除外)”判定孩子是否具有挑食行為及具體挑食食物種類。采用半定量膳食頻率問卷調查幼兒過去1個月食物攝入情況,24h膳食回顧法調查過去24h內幼兒的膳食攝入。

1.3 數據錄入、統計分析及倫理審批

革蘭陰性需氧菌:流感嗜血桿菌、副流感嗜血桿菌、卡他莫拉菌、不動桿菌屬、耶爾森菌屬、嗜肺軍團菌、百日咳桿菌、副百日咳桿菌、志賀菌屬、巴斯德菌屬、霍亂弧菌、副溶血性弧菌、類志賀吡鄰單胞菌。對大腸桿菌、腸炎沙門氏菌、傷寒沙門氏菌、腸桿菌屬、嗜水性氣單胞菌屬和克雷白桿菌屬的活性不盡相同,需進行敏感性試驗。對變形桿菌屬、沙雷菌屬、摩根菌屬和綠膿單胞桿菌通常是耐藥的。

臨床上,雖然“痰”是胃癌的基本病機,但隨著病程進展,由于邪氣盛衰、病邪深淺、患者體質等因素,證情可以化寒化熱、夾濕夾瘀或耗傷正氣,呈現多種復雜的病理變化和臨床表現。基于此,著眼于辨證施治,我們又提出了切合胃癌臨床的消痰散結八法。即以消痰散結作為胃癌的基本大法,針對胃癌的不同并發癥和臨床表現,制定消痰通腑法用于治療胃癌圍手術期兼有大便不通等并發癥[31],消痰和胃法治療胃癌化學治療后的相關嘔吐[32],消痰解郁法治療胃癌并發抑郁,消痰通絡法治療胃癌并發癌痛,消痰利水法治療胃癌所致腹水,消痰軟堅法治療胃癌伴有的淋巴結轉移,使消痰治法隨證變而法異,更加切合胃癌臨床。

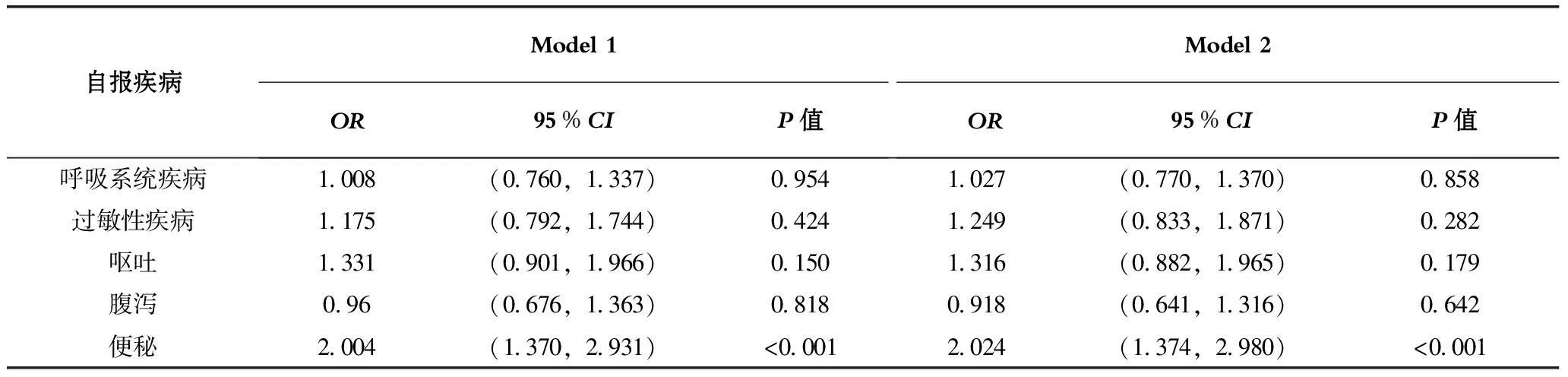

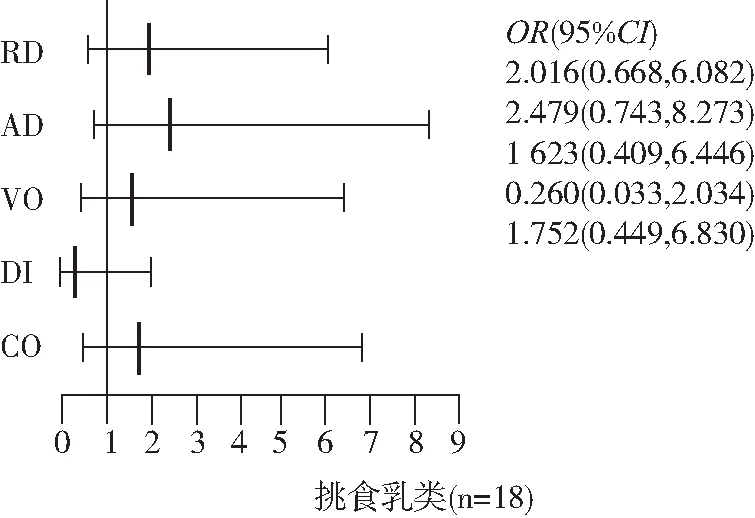

考慮到挑食的不同種類,調整相關影響因素后,挑食豆類的幼兒近三個月內發生便秘的風險是非挑食者2.294倍,挑食蔬菜的幼兒發生便秘的風險是非挑食者的2.288倍,挑食水果和挑食蛋類的幼兒這一風險分別為非挑食者的3.643倍和2.838倍。此外,挑食谷類和水果的幼兒發生過敏性疾病的風險較高,分別是不挑食幼兒的2.451、3.007倍(圖1)。

2 結果與分析

2.1 13~36月齡幼兒挑食現狀

本研究中近一半調查對象不愛吃蔬菜,其次為肉類,與以往的研究結果一致。本研究中并未發現挑食行為與超重肥胖的關聯,比較挑食與非挑食者的能量及常量營養素攝入量,未發現顯著性差異。但挑食者膳食纖維、部分維生素和微量元素攝入較低,這可能與挑食者較少攝入蔬菜、肉類等食物有關。

2.2 13~36月齡幼兒營養素攝入水平

胡宏認為,盡管圣人在人格上呈現的完美無缺,但對其人格基礎進行探索和研究就會發現:圣人完美人格的基礎是孝悌。胡宏認為,水有源,所以“其流不窮”;氣有性,所以“其運不息”;而德有本,所以“其行不窮”。因此,“德之本”即“孝悌也者”。由此可知,德性之本為孝悌,孝悌是最基本的道德規范和表現。

2.3 挑食行為對13~36月齡幼兒自報患病情況的影響

本研究調查結果顯示,2019—2020年中國10個城市13~36月齡幼兒整體挑食率約為36.0%,高于2011—2012年中國八城市幼兒的自報挑食率(29.0%)。在調查的10個城市中,城市間挑食報告率差別較大。北京的挑食率低于其他所有城市,略高于2019年北京(順義區)兒童的挑食率(13.0%)。國外多項跟蹤調查發現兒童挑食率在3歲前呈上升趨勢,至3歲左右最高,本研究觀察到24~36月齡幼兒挑食報告率高于13~23.9月齡,與既往研究結果一致。此外,本研究還發現,首胎出生的兒童相比較非首胎出生者挑食報告率更高,這可能是因為與首胎兒童的看護人相比,非首胎的看護者在育兒方法上有進一步改進,對兒童進食行為產生了相對積極的影響,也有研究解釋這可能與兄長的“表率”作用相關。本研究中同樣發現挑食幼兒較非挑食幼兒受到強迫性進食的概率更高。既往有研究報告了強迫性進食和挑食的相關性,一方面進食壓迫會引起挑食行為的發生,另一方面喂養者會通過強迫挑食兒童進食達到干預目的。挑食兒童可能伴有較短的母乳喂養時間,未接受過母乳喂養的孩子更不易接受配方奶粉以外的食物,但本研究中并未發現純母乳喂養水平不同的組別間挑食率存在差異。

本研究已經獲得北京大學生物醫學倫理委員會審查批準(批準號為IRB0000105219045)。

所有挑食幼兒中,有44.7%的幼兒不愿意吃蔬菜,在所有食物種類中占比最高,其次是肉類(19.5%)。挑食者膳食纖維、維生素C、維生素E、鐵元素、硒元素、銅元素、錳元素及葉酸攝入水平均低于非挑食者,能量及其余營養素攝入量在兩組間差異無統計學意義(表2)。

由圖7可知,當k′=5時,平均IOU和召回率可得到明顯改善,相比3.1節平均IOU由0.83增長至0.85,因此選取5個初始框,其真實框聚類效果如圖8所示。

3 討論

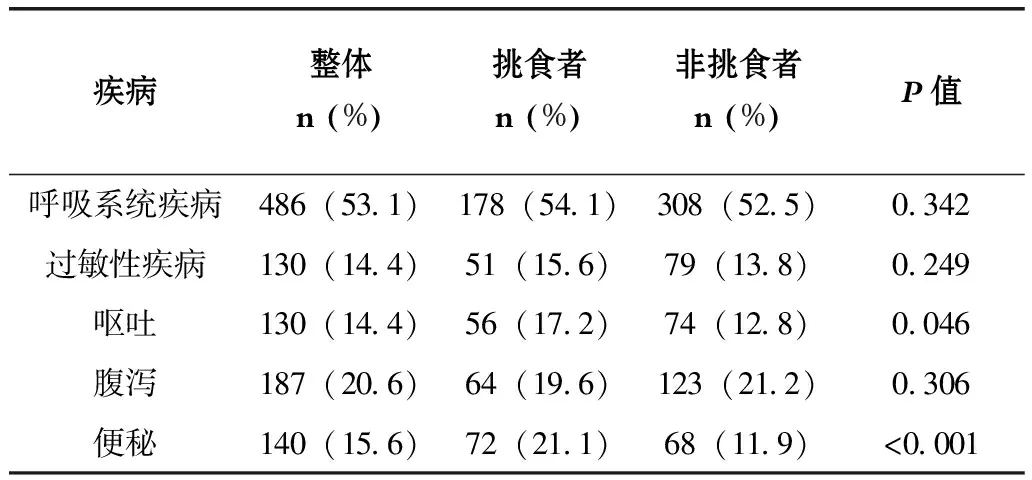

如表3所示,近3個月內呼吸系統疾病發生的頻率最高,超過一半的幼兒患呼吸系統疾病。比較挑食與不挑食兒童的自報患病率,卡方檢驗顯示兩組兒童自報嘔吐及便秘疾病情況存在顯著性差異。調整月齡、性別和地區因素后發現,挑食者患有便秘的風險是非挑食者的2.004倍。其余疾病患病情況與挑食行為未呈現具有統計學意義的關聯。進一步調整父母文化水平和家庭月收入,結果近似(表4)。

調查對象中,有333(36.0%)名幼兒存在自報挑食行為,在調查的10個城市中,居住在蘇州地區的幼兒挑食率最高,北京市幼兒的挑食率最低。24~36月齡的兒童挑食率高于13~23.9月齡兒童,父親文化程度為大專及以上兒童挑食報告率低,首胎出生的幼兒挑食報告率高。家長自報有過“強迫進食行為”的幼兒挑食報告率更高。不同性別、母親不同文化程度、不同家庭月收入水平、不同看護人以及純母乳喂養時間不同的幼兒挑食報告率無顯著性區別。消瘦、超重/肥胖的幼兒與正常體重幼兒間的挑食報告率差異無統計學意義(表1)。

相比較未發生挑食行為的幼兒,挑食者便秘患病率更高。挑食幼兒較少攝入蔬菜等食物種類,進而造成膳食纖維攝入不足,更容易發生便秘,也有研究表明消化系統疾病會影響兒童的食欲,引起挑食等進食問題。法國一項多中心研究發現食用水果或魚類是學齡兒童過敏性疾病發生的保護因素,本研究中挑食水果者過敏性疾病的發生的風險更高,與其結果接近。有文獻解釋這可能是由于挑食行為會影響宿主腸道菌群并影響機體健康,還有研究證明生命早期食物多樣性的增加會降低過敏性疾病發生的風險。值得提及的是,有大量研究發現,自閉癥兒童對食物挑剔程度較高且同時呈現出免疫功能障礙和胃腸道癥狀,提示應當進一步關注挑食行為與胃腸道疾病的關聯性。

本研究存在一定局限性:(1)本研究為橫斷面調查,挑食行為與疾病發生的因果關系難以確定;(2)受整體樣本量和抽樣方法的限制,在進一步分析不同挑食行為與自報患病的關聯性時功效較低。因此未來需大規模、長期追蹤的隊列進行檢驗。(3)本次營養素攝入通過單日24h膳食回顧計算得到,可能無法準確反映日常的飲食攝入。考慮到幼兒膳食以家庭膳食為主,每日餐食差異較小。且本課題組既往有研究驗證了單日24h膳食回顧和食物頻率問卷法評估能量和營養素攝入量的相關性,一定程度上可以評估幼兒的膳食能量和營養素攝入水平。幼年時期的挑食行為很可能伴隨兒童整個發育過程,培養兒童良好飲食習慣至關重要。看護人應積極鼓勵兒童攝入蔬菜、肉類等食物,均衡飲食,關注幼兒的健康情況,減少消化系統疾病和過敏性疾病的發生率。