淺析聯珠豬頭紋錦的含義及其流變

聯珠紋是由許多小圓連續排列成一個大圓圈,在大圓圈內加飾其他紋樣的圖案,又被稱為連珠紋、串珠紋、毬路紋。[1]聯珠圖案在中國出現很早,新石器時代馬家窯文化的彩陶上就有其遺存,商周時代的青銅器、漢代的瓦當及銅鏡上也頻繁使用。但是隋唐之前的聯珠紋,只是用簡單幾何形圖案來作為單純的裝飾。若是將聯珠紋與其他題材共同作為裝飾,則成為聯珠圈。具有特定組合程式的聯珠紋一般被認為與薩珊波斯藝術有關,最早應用于西亞、中亞地區的絲綢織物。傳入中原后,也成為交織著本土化和外來影響的重要紋樣。

一、聯珠紋絲織品的重要性

絲綢在古人心目中的地位很高,由于其制作工藝復雜,質地輕薄,所以一直深受上層階級的喜愛。絲綢不僅成為區別社會階層的標志,作為載體也呈現出不同朝代各自獨特的藝術風格,體現著不斷更迭的審美流行趨勢。7世紀初期,在唐朝的政治勢力波及西域之前,因對紡織技術及蠶種的保護,故中原產的絲綢在中亞、西亞地區可與黃金等價,這也引發了將絲綢作為商品遠銷至外以此牟取暴利的交易。由于絲綢之路的暢通,中原地區與西亞、中亞的交流進一步加強,受外來文化影響,國內原有的絲綢圖案發生較大變化,聯珠紋絲織品的數量不斷增多,聯珠紋更是出現更多種樣式,其圈內圖像也被賦予不同含義。

由于絲綢之路的暢通,聯珠紋圖像在南北朝時期流入中原,飾有聯珠紋的絲織品也由此在當時的工藝品體系中占有一席之地,唐代達到頂峰并對當時的思想、文化等產生了深遠影響,也成為唐代對外來文化兼容并蓄的有力見證。飾有聯珠紋的絲織品在中國新疆吐魯番阿斯塔那地區、青海都蘭熱水地區以及敦煌藏經洞均有發現。中國目前保存最早聯珠圈紋絲綢,乃是公元550年于高昌墓葬中的出土物,是產于內地的聯珠對孔雀紋錦。根據當地的文獻資料,聯珠紋織物出現在公元550年左右,公元650—680年發展到頂峰,后由盛至衰,中國出產最晚的聯珠紋織物是公元710年產的聯珠雙龍紋綾。

二、中亞地區的豬頭聯珠紋及其含義

在20世紀初,俄國人奧登堡(S. F. Oldenburg)組織考察隊在新疆吐魯番等地進行了仔細、周密的調查,繪制了詳細的吐魯番遺址地圖,還帶走了一大批文物,其中就包括飾有聯珠豬頭紋的壁畫,并于1914年出版了《Russian Turkistan Expedition, 1909-1910: vol. 1》考察報告。關于聯珠豬頭紋的功能及含義,較多學者都從不同角度進行過研究。德國學者格倫威德爾(Albert Grünwedel)進行辨析,發現此聯珠豬頭紋圖案和位于烏茲別克斯坦的阿夫拉西阿卜(Afrasiab)遺址有一定相似性,壁畫中的豬頭紋織簡直如出一轍。除此之外,豬頭紋樣織物圖案還出現在巴拉雷克(Balalyk)遺址壁畫中的人物衣著上。阿富汗地區巴米揚石窟壁畫上也發現有聯珠豬頭紋的痕跡。可見,豬頭圖案曾流行于波斯到中亞的遼闊土地上。

豬由野豬馴化而來,我國馴化野豬歷史最為悠久,根據考古研究可知,距今六七千年至一萬年前人們就對豬進行飼養。新石器時代的赤峰紅山文化遺跡中,出土過玉豬龍,再到商周時期的青銅豬形尊,還有后來漢代的玉豬握,可以看出一代代古人對豬的喜愛。

在古西亞文明圈中,馴化野豬可以追溯至九千年以前,希臘神話中的野豬是農業豐收女神德墨忒爾喜歡的動物,常常被當作祭品用來獻給神祇。通過西方古錢幣,可以看到野豬變化為家豬的過程。古希臘時期的錢幣上,豬多被表現成兇悍的形象,因為當時的野豬十分危險,相傳如果神對某個國家或城邦感到不滿時,就會放出一頭暴怒的野豬,破壞村莊,摧毀莊稼。大力神赫拉克勒斯有“十二項功績”,其中一項就是活捉厄律曼托斯山上的野豬,這在古希臘羅馬藝術品中也多有表現。至公元前4世紀,隨著亞歷山大的東征希臘化進一步發展,大批希臘移民來到巴克特里亞地區,同時也將希臘文化傳播于此。藏于艾爾米塔什博物館的國王刺野豬紋鎏金銀盤(圖1),國王動作姿態之優美,似沿襲了古希臘或羅馬時期雕塑的狀貌。也有學者認為上面的野豬造型暗指薩珊的敵對勢力,即具有強大東方勢力的伊朗東部呼羅珊及中亞等地區的其他政權。[2]

圖1 國王刺野豬紋鎏金銀盤 銀 中亞 現藏于俄羅斯艾爾米塔什博物館

無獨有偶,野豬拯救大地的故事在印度神話中也早有出現,毗濕奴在印度教三大主神中被視為維持者,其第三次化身為野豬(Varāhāvatāra),下凡后在茫茫大海中殺死惡魔,找到大地和女神并重新馱起。印度人認為野豬比獅子還兇猛并且十分喜愛,故野豬化身的形象為豬頭人身。[3]

豬頭圖案曾流行于波斯到中亞的遼闊土地上,但帶有聯珠豬頭紋的織錦其出現年代要晚于用雕刻和繪畫裝飾的時間。[4]常見的野豬紋樣一般以兩種形式呈現,一種是在狩獵中被追殺的模樣,還有一種則是青面獠牙、獰惡兇殘的豬頭造型。通常后者出現頻率較高,在薩珊波斯是一種獨特的宗教紋樣,對于信奉瑣羅亞斯德教的波斯人來說,瑣羅亞斯德教中軍神偉力特拉格納神(Verethraghna)有十種化身,野豬就是其中之一。[5]它在瑣羅亞斯德教經典《阿維斯陀》(Avesta)中的含義為“勝利”,或是“勝利的賦予者”。《巴赫拉姆·亞什特》第五章中曾有記載:

阿胡拉創造的巴赫拉姆,第五次化作一頭尖齒利爪、兇猛好斗的公野豬,奔向瑣羅亞斯德。

一頭迅速置[敵]于死命的野豬,發怒時令人望而卻步,不敢近前;[一頭]滿臉斑點、無所畏懼的[野豬],它作好戰斗準備,可隨時四面出擊。

[阿胡拉創造的巴赫拉姆]就這樣顯靈。[6]

中古波斯語中的偉力特拉格納,其實與希臘英雄赫拉克勒斯相當,是一個力大無比的大力神,象征著勝利。又被稱為“阿胡拉所造者”“阿胡拉所賜者”,生有獠牙,置身于阿胡拉之前,隨時準備撲向背信棄義者。以野豬頭為飾,反映薩珊波斯人對軍神偉力特拉格納的敬仰。

粟特受到周邊國家不同宗教的影響,其信仰的祆教教義十分雜糅,即使之前在薩珊波斯的宗教、文化信仰中的有特殊含義的神祇,傳至粟特地區之后,神的原本寓意就產生了改變。野豬頭紋飾原本象征瑣羅亞斯德教軍神,傳入粟特之后,宗教之意逐漸轉變為濃厚的政治象征,一舉成為忠臣的標志。粟特神話中的偉力特拉格納神來到世間懲治說謊者時,曾幻化為野豬頭造型,所以一片野豬肉能夠激勵官員的忠誠,新年筵宴上國王會賜予首相一個野豬頭。儀式上的臣子在執行新的一年任務前需切下部分野豬頭,后來宮中其他成員甚至富商都被影響。在阿弗拉西阿卜遺址的西面壁畫中,有三人均身著聯珠圈紋錦制成的長袍,圈內裝飾的主題紋樣則各不相同,從左至右依次為野豬頭、含綬鳥和森木鹿,盛余韻提出這分別指代大臣、富商和國王,即存在用動物紋樣對應相對身份等級。[7]對于三位的身份也有不同觀點,有學者認為是來自赤鄂衍那使臣,即末代薩珊波斯流亡政府,以朝賀粟特王加封為由,實則是向唐使者請求馳援救兵,抵御大食。[8]

西亞、中亞不同地區的藝術作品中都會出現野豬頭形象,可能存在潛移默化的文化傳遞,但是傳入新疆吐魯番之后含義也受到當地文化習俗和環境浸染變得各不相同。新疆吐魯番地區出土過一批聯珠野豬頭紋錦,其中,一件豬頭紋錦被斯坦因盜掘轟動一時,僅存一聯珠團窠,內有一個豬頭,造型較為寫實,團窠上下由小聯珠環相連,左右似由回紋相鄰。隨后,新疆博物館在吐魯番阿斯塔那古墓群發掘出新的織錦。就目前材料得知,中亞的覆面多為獠牙暴露、猙獰的豬頭紋。經絲綢之路傳到中原地區,保留了覆面形式,但圖案內容演變為更豐富的形式。

所謂覆面,即在人死以后直接掩蓋在死者面部的覆蓋物,是古代喪葬時常采用的隨葬之物,早在西周時期就有在布帛上縫制多種形狀玉片的覆面。南北朝至唐代,大多為絲織品覆面,也有少量紙質和金屬覆面出現,依據覆面材質可區分墓主人的身份地位。[9]俄羅斯艾爾米塔什博物館藏有吐魯番鍍金面具一例,但在南北朝至唐時期同地區其他墓葬遺址中并未出現類似金面具,因黃金的特殊性,推測該面具或為高昌上層統治者之物。[10]唐代吐魯番貴族墓中用零碎的錦代替黃金制成覆面使用,而平民墓葬中出土的是紙質的覆面。除此之外,覆面也有遮掩死者面目的作用,減少直面時帶來的不適與恐怖感,用覆面遮擋天日以免死者受到傷害,使其靈魂永存再生成人。再加上吐魯番盆地屬大陸性溫暖帶荒漠氣候,日溫和年溫差距大,冬季天氣寒冷風沙較大,當地居民無論男女老少都會使用面衣避風驅寒,屬于當地必備的服飾之一。根據考古發掘報告中對吐魯番地區出土覆面的分析,該地出土覆面的形制可大致分成三種:覆布式、套帽式以及上蓋眼罩式。[11]其中,以野豬形象為母題的聯珠圈裝飾占了絕大多數,并多為套帽式覆面。這種裝飾的流行始于6—8世紀的薩珊波斯王朝,原取材于古代北印度的一個神話故事,起初是在聯珠圈內置一張口露牙的兇獸頭,狀如野豬或熊,[12]但具體含義未知。絲綢織物上常常有大圓徽飾,淡色在上,深色在下,圓徽的中心底面有圖案。阿斯塔那墓葬出土的獸頭珠圈圖案織錦,也正出現于6世紀末至7世紀初,可能是受西亞、中亞文化影響。

三、中國出土的聯珠豬頭紋

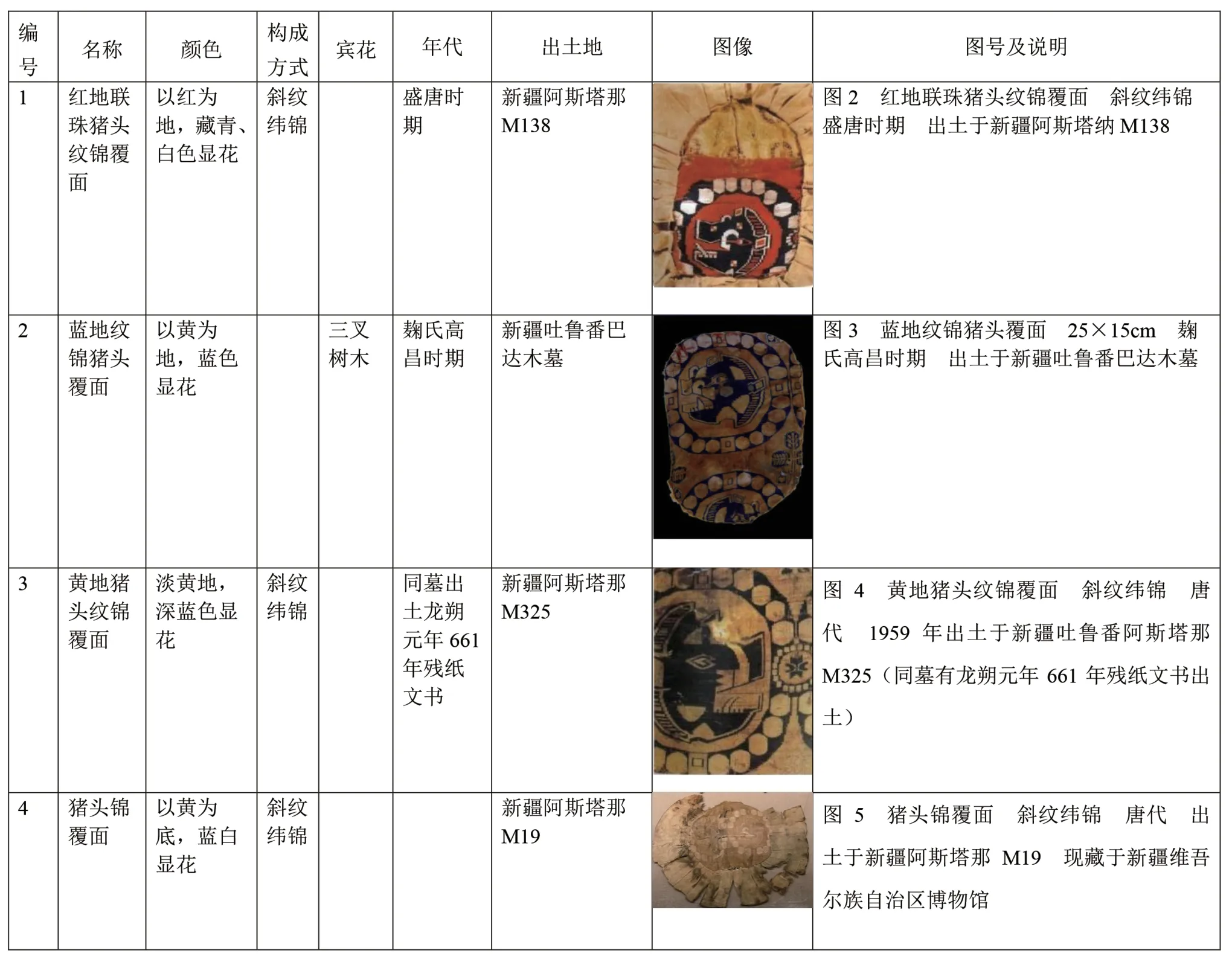

中國出土的九件聯珠豬頭紋絲織品中,一件為馬面,一件為繡片,剩余五件中知曉來源的絲織品均出土于新疆吐魯番地區,其中四件為覆面式樣(表1)。

表1 新疆吐魯番地區出土的四件聯珠豬頭紋覆面分析

用來裝飾馬面部的飾物被稱為馬面,根據馬頭部的形狀制作而成,呈“凸”字形,這一部分搭在馬的額頭處,兩側缺口為馬耳位置。周邊作錦緣,眼部鏤空,額頭飾半圓狀的一瓣花形,且在其頂端又凸出幾瓣小形花蕾裝飾,下方墜穗狀飾物,豬頭紋錦緣馬面與中國絲綢博物館藏牽駝紋錦緣馬面相比,外形基本相同,但這件更精致,賓花為三叉樹木,雖有殘損,仍能看出其紋樣清晰形制獨特,具有很強的裝飾效果。[13]

馬面上的豬頭紋樣和豬頭紋錦覆面十分相似,后者出土于新疆吐魯番阿斯塔那325號墓,雖無墓志,但有龍朔元年(661年)殘紙文書出土。豬頭的外形用直線勾畫,眼睛呈菱形,造型夸張奇特,為帽套式覆面,并纏有死者頭發。早期的覆面以素絹上帶串珠或骨質擋眼部為主;后期發掘的覆面中,聯珠紋圈內主題紋樣以野獸和獸頭為主,其中獸頭形象出土最多為野豬頭。聯珠豬頭紋錦覆面、豬頭錦覆面均為覆布式覆面,而藍地紋錦豬頭覆面因僅存錦心故其形式不詳。

豬頭錦覆面與聯珠豬頭紋錦覆面中豬頭造型十分相似,但不像后者豬臉上飾有三朵“田”字貼花,顯得十分俏皮可愛。聯珠豬頭紋錦覆面的組織粗松,花紋野獷,雖然圖案為波斯體系,但是為中國織工所織造,采用波斯錦新織法和新圖案織成的絲織品,可能通過當時絲綢之路向西方輸出。[14]

同樣,賓花為三叉樹木的藍地紋錦豬頭覆面織錦,屬于麹氏高昌時期,錦心上排聯珠圈內豬頭向左,下排則是向右。與其相似排列的還有黃地聯珠豬頭紋錦,上排聯珠圈中豬頭均朝向右,下排則均往左,但是其特別之處在于豬頭的數量,緯向6個、經向2行共12個聯珠豬頭團窠,豬頭的外形較圓,都是青面獠牙的形象,屬于中亞系統的斜紋緯錦。

綺地聯珠團窠孔雀豬頭紋繡片,上層為綺織物,底層為縠織物,經緯線均加有強“S”捻的平紋織物,刺繡針法推測為劈針,繡片上左側的聯珠紋圈內圖像為孔雀,右側聯珠紋圈外為忍冬圍繞,內部為豬頭,兩者的結合為中原所創。[15]

可以發現,在中原出土的豬頭織錦形象并沒有太大變化,聯珠豬頭紋錦中的野豬形象均為張開豬嘴,獠牙和雙耳翹起,露出一排牙齒,舌部向外伸。聯珠豬頭紋形象在薩珊波斯地區及絲綢之路沿線均有發現,主要保留了中亞流行的覆面形式,但是式樣內容更為精巧復雜。紅、黃兩色為地是聯珠豬頭紋織錦中最常見的色彩,豬頭式樣簡潔所以顏色變化不大,同時聯珠紋的顏色也與其色彩相呼應。

圖6 覆布式、套帽式及上蓋眼罩式覆面復原圖(王澍)

四、聯珠紋絲織品的傳播途徑及變化

聯珠紋式樣在東西文化不斷碰撞的過程中也在發生變更,其藝術風格被賦予了新的審美傾向。薩珊波斯王朝作為當時的大國,其文化早已浸潤了周邊國家,在無形之中就對中亞形成了極強的影響力。魏晉南北朝時期,中西文化之間頻繁交流,但中國與波斯之間的聯系互動多依靠粟特人,他們在聯珠紋向外傳播的過程中,一直有著不容小覷的作用。他們生活在中亞阿姆河和錫爾河之間的扎拉夫尚河流域,一直受到周邊國家的侵擾,是歷史上少數集農業、牧業、商業、手工業于一體的民族,由于地理分散和大多數居民從事外貿活動,粟特在歷史上從沒有建立過統一國家,著名的“昭武九姓”便來自粟特九個著名的古城。粟特人聲名大噪,也是因為其驚人的經商能力,年輕男子都要早早離開家鄉經商尋求活路,只剩婦女兒童留守于此。粟特人在各個方面受到波斯文化的浸染,所以織工忠實地借鑒了薩珊朝樣式,也在此基礎上發展了自己的原創風格。

聯珠紋傳入中國之后,內地工匠開始效仿帶有波斯風格的聯珠紋織錦,并且在原有基礎上加以改良,如在聯珠紋圈中置對稱紋樣。其中,相傳祖上來自何國的第三代移民何稠就頗負盛名。除此之外,唐人結合自身的文化傳統再給予有選擇的改造,如竇師綸自創的“陵陽公樣”,在張彥遠的《歷代名畫記》中就有記載:

凡創瑞錦宮綾,章彩奇麗,蜀人至今謂之陵陽公樣。……高祖、太宗時,內庫瑞錦,對雉、斗羊、翔鳳、游麟之狀,創自師綸,至今傳之。[16]

作為唐代絲綢裝飾紋樣中承上啟下的過渡階段,“陵陽公樣”也為日后寫生意味日益興起的折枝花鳥紋埋下伏筆。將寶相花或卷草紋代替聯珠紋,以中國所喜愛的含有吉祥寓意的動物替代西域的神祇,聯珠紋也逐步由南北朝時期的珠圈連綴形式向多樣化珠圈形式靠近。由此,唐代織錦從織造方法、主題紋樣、輔助紋飾完成了聯珠圈紋至花卉團窠的演變,也從初始的胡風興盛轉化為唐風漸至佳境。

盡管聯珠紋出現之初或含有宗教意義,可無論最初含義是什么,在大量使用、傳播和發展的過程中其原義逐漸被淡忘,直至最后消失,僅留下紋飾功能。

五、結語

聯珠紋的流變顯示著思想、文化對藝術起到的深刻影響,其藝術形式和文化寓意等多方面的價值受到了學界的關注。聯珠豬頭紋作為頗富有傳奇色彩的紋樣,其圖像背后蘊含著宗教的含義,代表了瑣羅亞斯德教中戰神偉力特拉格納,通過絲綢之路傳播至東方,中國發現的豬頭紋大多為7世紀中葉左右的產物。隨著大食逐漸占領中亞地區,那里的豬頭紋消失了,也在公元680年以后淡出中國藝術的視野中。