新疆焉耆七個星佛寺遺址所見文化現象

趙天紅

關鍵詞:古焉耆國七個星佛寺遺址佛教東漸

一、焉耆概況

焉耆回族自治縣位于新疆中部,天山山脈以南的中段,這里水源充足,土地肥沃,物產豐富,特產聚集,又處南北疆交通要道,自古是絲綢之路必經之地。焉耆是我國通往中亞、歐洲等西方的絲綢之路要道,是溝通中西交流的重鎮。當年的玄奘曾在這里停留,并與這里的僧人交流佛法。焉耆向西北可連接草原絲路,東至吐魯番直達我國中原,西達地中海沿岸,是絲綢之路的交流和貿易中心。《漢書·西域傳》里稱:“焉耆國戶四千,口三萬二千一百,勝兵六千人……西南至都護治所四百里,南至尉犁百里,北與烏孫接。”《后漢書·西域傳》描述焉耆:“戶萬五千,口五萬二千,勝兵二萬余人。其國四面有大山,與龜茲相連……”在這兩本書中都對焉耆國的人口、地理位置做了介紹。歷史悠久的焉耆,也承載著絲綢之路上西域古代居民多民族、多語言、多宗教文化的演變故事。從焉耆縣向西北行30公里,就會看到一處保存著很多古代遺址的地方,維吾爾族人稱之為“七格星明屋”,意思就是“千間房子”,也就是七個星佛寺遺址。用“千間房子”來形容當年這里的佛寺繁盛景象不為過之。

約在公元2世紀前后,佛教就已經傳入焉耆。《漢書·西域傳》①《大唐西域記》②中都曾記載過焉耆佛教。從西漢到東漢,漢朝曾在這里留下了無數將士的足跡,西域都護府的都護也曾犧牲在焉耆,很多戰役在這里打響,可見焉耆的地理位置尤為重要。唐代設安西四鎮,焉耆曾替代了碎葉,成為安西四鎮之一。之后,焉耆七個星佛寺又歷經了唐、宋、元,是一處前后延續時間較長的佛教遺存。因此,該遺址在文化面貌上呈現出兼容并包的多樣化特點,以及繁盛的唐文化。主要的相關發現與研究內容如下:七個星佛寺遺址最早出現在瑞典探險家斯文赫定的《亞洲腹地旅行記》③中,他在1894至1897年第一次中亞旅行時曾提到過七個星附近的佛寺遺址。1906年德國普魯士皇家考察團成員哥倫威德爾和英國考古學家斯坦因等在七個星佛寺遺址進行調查。斯坦因發掘出大批有價值的文物。這些文物其中的泥塑人物頭像、頭飾、發飾變化多樣,表情豐富,帶有明顯的古典希臘神話造型風格(即在印度形成的犍陀羅藝術),這證明了古代焉耆地區是一個東西方文化的交匯地。

張萌的《神秘古佛國的文化密碼》④和林立的《焉耆錫格沁地面寺院》⑤皆介紹過。東晉的法顯到訪后記述:“(此地)僧亦有四千人,皆小乘學,法則齊整。”玄奘法師的《大唐西域記》和慧超的《游方記抄》也都提到“小乘”。之后,在9世紀末到11世紀回鶻統治時期,這里受到內地的大乘佛教影響,完成了小乘到大乘信仰的轉變。在佛教藝術上,佛像雕塑7世紀前受到犍陀羅藝術的影響,有一定的希臘風格。7世紀后,唐朝管理西域,唐代藝術不斷向焉耆傳播。七個星佛寺遺址的一些雕塑和壁畫與高昌、敦煌石窟在題材和風格上有很多類似,反映了佛教在東傳的過程中與內地文化的交融。

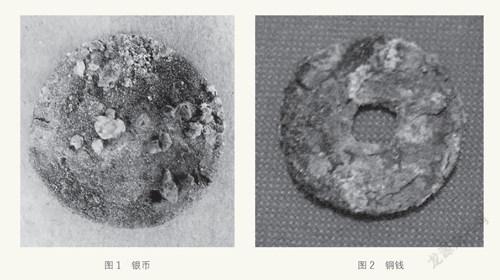

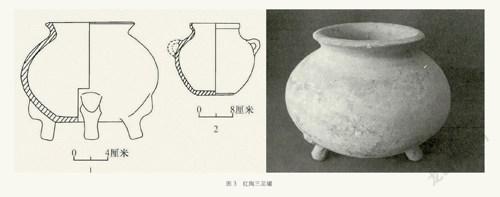

冉萬里、徐衛勝在《新疆焉耆七個星佛寺遺址南墓葬清理簡報》⑥中提到M4墓葬有件銀幣(圖1),是仿波斯銀幣。同時,M8墓葬出土的隨葬品銅錢(圖2)是明顯的圓形方孔錢,具備典型的中原文化因素。這兩件錢幣是中西方文化于此交匯的表現。

綜上所述,現今對于七個星佛寺遺址的研究成果較少,多是考古類的一手發掘資料。在研究類別上,有佛教雕塑和壁畫形象,以及人物服飾等幾個方面,總體上體現出強烈的中西文化交流的特點。

(一)七個星佛寺遺址的發掘

19世紀末期,歐美興起西域探險,不少探險家先后到達這里進行考查。歐美探險家盜掘大量的不可移動文物,并切割雕塑和壁畫,使該佛寺遭受了不同程度的破壞。近年來,在國家、自治區黨委和政府的重視和支持下,不斷對七個星佛寺遺址進行維修保護,使得遺址重現人們視野中。

1895年,瑞典探險家斯文·赫定在他《亞洲腹地旅行》中有所記錄,提到了該遺址。1906年,德國探險家格倫威德爾和勒柯克對七個星佛寺遺址進行小規模考查發掘,發現了泥塑雕像和梵文文書。1907年,英國探險家、考古學家斯坦因在此遺址進行考古工作,發掘出一大批精美的雕塑、壁畫和出土遺物。在《古代和闐》中詳細記錄了遺址發掘情況。1909年,俄國東方學家奧登堡帶領團隊在遺址考古發掘,雖然奧登堡回國后只是簡單地匯報了這次考古,但1995年,迪亞克諾娃對資料進行整理,詳細介紹了奧登堡的這次考查過程。1928年和1957年,黃文弼先后兩次在遺址進行考古發掘,在《新疆考古發掘報告》⑦中詳細記錄了在遺址的發掘過程以及獲得的雕塑、壁畫和出土文物。1960年,考古學家閻文儒來到此地進行調查,這次七個星佛寺之行也為編寫佛教經典提供了寶貴的實物資料。2011年,上海古籍出版社出版了由俄羅斯國立艾爾米塔什博物館、西北民族大學編《俄藏錫克沁藝術品》,此書基本材料是1909年、1914年俄羅斯兩次新疆考察隊在焉耆七個星佛寺遺址所獲遺物以及當時的測繪地圖、原始記錄等。

(二)研究概述

2001年,國務院公布焉耆七個星佛寺遺址為全國重點文物保護單位。遺址由地面宇廟修建和石窟構成。寺院殘存大小建筑93處。以遺址中間的泉水為界,分為南北兩部分,洞窟現存11座。七個星佛寺遺址是佛教文化東傳的一個重要紐帶,也是古代焉耆的佛教中心。晉唐時期是其發展的繁榮時期,表現出了印度佛教東傳和中原佛教西漸的發展過程,但更多的是焉耆當地的藝術成分。

隨著考古發掘,七個星遺址不斷顯露在人們視野中,得以“重見天日”,遺址巨大的歷史價值和文化價值得以顯現。之前的學者大多都從寺廟遺址的布局、佛教教派、佛寺雕像、壁畫中的人物形態和服飾進行分析。本文主要通過遺跡中遺物的文化特征及其來源來印證中西方文化交流。

二、七個星佛寺遺址中的中西文化交流現象

七個星佛寺遺址時代為晉唐,是焉耆盆地現存佛教遺址中規模最大的以石窟和寺院組成的佛教建筑群。佛造像藝術是從印度民間鬼神雕像轉化而來,吸收了希臘式雕像和浮雕的風格。泥塑也是中西方文化交流體現的一部分。現存于國內或是國外博物館的泥塑雕像,在服飾、外形以及神態方面都有比較明顯的區別,主要分為兩類:犍陀羅藝術風格和唐代風格。有完全是犍陀羅風格泥塑,也有兩者結合體現在一件泥塑上。七個星佛寺遺址既記錄了當時生活在中亞地區人們的生活特點,又反映出中原文化的元素。

(一)佛教雕塑

焉耆七個星遺址不僅存有犍陀羅藝術風格,還有從中原傳過去的唐文化因素。黃文弼團隊在遺址溝南、溝北兩區調查發掘,其中發掘出土大量的佛教雕塑,品種豐富、工藝精湛,具有很高的藝術價值和文化價值。在溝南區發掘出泥塑佛殘件,肢體大都顯露在外:胸部袒露,兩乳明顯凸起,手臂和兩腿露出。服飾風格源自犍陀羅風格。

在前面提到的被歐美探險家盜掘的遺物中有一件較完整泥塑坐佛像,是七個星遺址出土泥塑佛像精品之作之一。現收藏在柏林印度藝術博物館內。該佛像高66厘米,盤腿坐在方臺之上,右手掌已經斷裂丟失。發髻呈可見的水波紋,雖身穿袈裟,但右邊胸膛與胳膊袒露在外,具有犍陀羅藝術風格特征。

現存于英國大不列顛博物館中的一座木雕佛像,高28.2厘米,這件木雕佛像也被稱為“彩繪木雕龕像”。佛像的背面為完整半圓,正面被刻著連珠紋的兩層隔層分為三部分,上兩層的人物肢體大部分裸露在外,手臂圓潤,雙腿修長。從內容和雕刻手法上體現了一定的犍陀羅風格。犍陀羅風格特點主要有發型為波浪狀,眼睛較深,鼻子高挺。上半身大都裸露在外,肩膀、胳膊或者是兩乳。衣服褶皺線條明顯,具有層次感,較為逼真。在上述的佛教雕塑都具有這些特點,七個星佛寺塑像衣褶和頭發大都呈犍陀羅或印度式,這些雕塑形象、裝飾,甚至服飾無疑都模仿了犍陀羅石刻的固有形式。七個星佛寺遺址出土的泥塑像中有佛、菩薩、婆羅門、供養人和動物等,這都是印度文化的代表,具有印度藝術造像的特點。

另一件天人塑像,雖然上半身依舊裸露,兩胸顯露在外,具有犍陀羅風格,但是塑像的臉部卻更加圓潤,體態更加飽滿,符合唐代“以胖為美”的審美標準,且下半身為長裙,這是受到唐文化的影響。該作品將西方犍陀羅風格和中原唐文化因素體現在一件泥塑作品上。

溝南區出土的生活用具,其中有四件草帚,唐朝人所著的《集韻》中記載:“少康作箕帚,其用有二,一則編草為之,潔除室內;一則束為之,掃除庭院。”此物用草編制而成,用來室內清潔。證明草帚是因唐文化傳播,將制作技術帶到焉耆地區。

黃文弼帶領的西北大學焉耆考古隊在七個星佛寺遺址發現的金剛力士木雕像,高25.6厘米。“此金剛力士木雕像皆面貌圓潤飽滿、體態豐腴雄壯,具有濃郁的盛唐氣息”。它采用了雕塑與繪畫結合手法,更多是受到了唐朝中原地區雕塑的影響,從中可以看出焉耆地區與中原文化相互交流并且為焉耆佛教雕塑帶來新的風貌。

黃文弼兩次考察七個星佛寺遺址后,根據出土遺物的風格特征,將該雕塑分為三個時期:雕塑品具有明顯的犍陀羅風格為第一期,時間在5世紀前后;犍陀羅風格與焉耆當地藝術相結合為第二期,時間在6世紀到7世紀上葉;作品具有唐代風格為第三期,時間在8世紀左右。閻文儒在考察后認為應分為兩期:早期約在7世紀左右,晚期約是八九世紀左右。結合兩位學者的研究,大概都是以7世紀為轉折點。這個時間正好是唐朝繁榮,促進民族大融合時期。公元648年,焉耆被唐太宗設立焉耆都護府。公元692年,焉耆又被武則天確立為安西都護府下面的四鎮之一,大量漢人進入焉耆國并且活動頻繁。唐代對西域的重新掌控,也讓唐文化西傳,使東西方文化相互融合,在焉耆七個星遺址的雕塑形象上有明顯體現。使得古絲綢之路交往貿易頻繁,也促進了焉耆作為絲綢之路重鎮的文化交流與交融。在這個時間段,西方文化、唐文化隨之匯集在焉耆地區。

(二)隨葬遺物

冉萬里等人在發掘遺跡后,在他們報告中所記錄的出土文物既有擁有西方文化的遺物,也有東方文化的遺物。

《新疆焉耆七個星佛寺遺址南墓葬清理簡報》中的M1墓葬隨葬遺物當中發現一枚開元通寶錢幣,一件紅陶三足罐;M3墓葬和M8墓葬各發現一枚銅錢;M2和M4墓葬各發現一枚銀幣。唐高祖為整頓幣制,鑄造開元通寶。據發掘者見到一件開元通寶錢幣,可以知道唐朝時期的貨幣已經流通到焉耆地區,甚至更遠。M1墓葬出土紅陶三足罐(圖3),罐口大,方形口邊,器頸為束頸,器肩圓,腹部扁圓,底部較平,腹部下有三個小足。制作形狀與中原地區唐代墓葬遺址出土的三足罐相似。

M2墓葬出土銀幣一枚(圖4),厚0.1、直徑2.5厘米。M4墓葬出土銀幣一枚,厚0.1、直徑1.7厘米。銀幣的另一面有三個明顯的豎立凸棱,像是波斯的祭祀和圣火壇形狀,由此推測是仿制的波斯銀幣。

M3墓葬出土銅錢一枚,厚0.12、直徑2.3、方孔邊長0.5厘米。M8墓葬出土銅錢一枚,厚0.1、直徑2.3厘米。這兩件銅錢形制外圓內方,雖銅幣表面字體已模糊不清,但從制形上看與中原的方孔圓錢一樣,都具有天圓地方的設計理念。

《新疆焉耆七個星佛寺遺址ⅣFD3發掘簡報》⑧中ⅣFD3墓葬隨葬遺物出土一件石膏制佛頭像殘塊和一件衣裙殘塊。佛頭像頭發表面涂有藍色顏料,《方廣大莊嚴經》中記載佛發“其色青紺”,經專家對藍色顏料測試對比分析后,可知所用顏料為青金石。佛頭像頭發紋路為波浪狀,衣裙殘塊“整體略弧,飾三道凸棱”。發紋和衣裙都符合希臘的地域特征,具有明顯的犍陀羅藝術風格。

《新疆焉耆七個星佛寺遺址第Ⅰ發掘區發現一批遺物》⑨中隨葬遺物出一件土波斯釉陶盆和十二件木質榫卯構件。波斯釉陶盆盆口大,沿口外卷,盆內外都是孔雀藍釉。在陶盆腹部的三道凸弦紋之間有寬約0.2厘米的波浪狀紋飾,經過初步測試后,確定屬于波斯釉陶。榫卯結構是中原建筑結構一種精巧的連接方式,說明遺址在建筑方面已經使用中原的構建方式。

在發掘報告中出土的遺物不僅有波斯因素的銀幣和陶盆,也有唐代的銅幣、制形與唐代出土相似的陶罐和中國傳統榫卯建筑構造。波斯地區和中原地區的文化產物在同一墓址出現,體現出焉耆在絲綢之路上的文化交流與包容。

1974年,考古工作者在七個星佛寺遺址溝北區發現88頁用婆羅米字母寫成的殘卷,稱之為新博本。(1906年德國探險家在焉耆舒木楚克遺址發現《彌勒會見記》⑩,被收藏在德國博物館,稱為德國本)。季羨林在得到殘卷后,面臨資料匱乏,殘卷頁面字體缺失的巨大困難下,毅然在國內外學者的協助下順利完成對新博本的翻譯。新博本主要講述未來彌勒佛的平生事跡,將他求佛之路寫成劇本形式。季羨林把此劇本歸為中國戲劇,將我國的劇本時代前移大約6個世紀。

結論

七個星佛寺遺址地處絲綢之路北道,是印度佛教東傳和中原佛教西進過程的重要樞紐之一,是東西方文化交流的紐帶也是文明和利益的交匯點,也讓中華文明和犍陀羅文明發生了巧妙的結合。

從多份考古報告中可獲悉,新疆焉耆七個星佛寺遺址區域雖遭到不同程度的破壞,但從遺址結構、雕塑特點、人物形態、服飾風格、出土遺物等多方面可看出有東西方文化交流的元素。焉耆地區的佛教藝術表現了多種文化的綜合,反映了西方文化與中原文化的頻繁交流現象。