網絡寒暄語“在嗎”的會話策略分析

◎陳 怡

(上海師范大學 人文學院 上海 200233)

一、問話人使用“在嗎”的原因和策略

(一)“在嗎”使用的原因

網絡聊天的寒暄用語“在嗎”的使用高度規約化并且被普遍使用,說話人使用“在嗎”表現為對心理世界、客觀世界、社交世界不同程度的順應,分別體現在“嗎”低傳疑性、“在嗎”本身成為社交請求套式、網絡平臺的信息傳遞。

1.對“嗎”低傳疑性的順應

“在嗎”作為網絡對話的寒暄問話,其傳疑通過疑問語氣詞“嗎”實現。在現代漢語中,“嗎”是較為常見的疑問語氣詞。“在嗎”中,語氣詞“嗎”是對“在”的一個是非性提問。對于“嗎”疑問程度的研究前人已有不少著述。

呂叔湘(1990)指出語氣詞“嗎”用在“單純是非問后頭”,“因為‘嗎’字原是從‘無’字變化出來的,作用和‘否’字相同”。“嗎”字用法的歷史發展過程是:VP-不→VP 麼→VP 嗎。郭婷婷(2005)按照功能,將其分為“嗎1”“嗎2”“嗎3”,“信息結構越簡單,謂語部分越單純的‘嗎’問句,越傾向理解為‘嗎1’”;反之,“問句焦點落在核心動詞之外的其他成分上”時,則傾向理解為“嗎2”。“嗎1”比“嗎2”對否定功能的繼承性更高,“嗎2”“已失去否定功能而變成負載疑問信息的語氣詞”。

“在嗎”中的“嗎”可以認為是詢問求知義的“嗎1”,對“嗎”字句的回答可以用VP 或negVP 的形式。但是就網絡寒暄語“在嗎”而言,雖然謂語動詞非常簡單,但是仍然可以用“嗯”作為回答。

(1)甲:在嗎?

乙:嗯,在的

例(1)中,乙先用“嗯”回答了甲提出的“嗎”字是非問句,之后又用VP“在”+語氣詞“的”再次肯定前面給出的回答。這里的“嗯”給出的肯定性答復還不夠明晰,因而后續又用“嗎1”的回答方式追加給出了肯定性回答。在網絡環境中“在嗎”之所以可以用“嗯”來回答,是由于問句焦點不完全落在核心動詞本身。

“在嗎”在網絡寒暄問話中,其信息焦點轉移到了核心動詞之外,是對“在嗎”后內容的鋪墊。因此,“嗎”的傳疑在問話人的心理世界中被降低,順應問話人采用“在嗎”作為寒暄,實則是為后續對話的進行服務的。“嗎”的傳疑降低,根本原因是說話人對語境的順應,通過降低問話的疑問度,為后續的對話進行營造一個舒緩的對話語境。

2.“ 在嗎”低信息傳遞的順應

“在嗎”在網絡語境中已經成為程式化的打開話題的形式,主要由于發話人常常使用“在嗎”作為個人提出請求的前置語列。對是非問的“在嗎”除了是非問的是非回答之外,出現了多樣化的回應。

(2)甲:老姐在嗎

甲:面試成功了嗎

乙:還不曉得結果!!

乙:你居然還記得

乙:我早上緊張死了

乙:沒有特別差勁

甲:好的

甲:你幫我一個忙唄

乙:咋啦

在例(2)中,甲同樣是向乙提出請求,使用另一個詢問語句在“在嗎”之后,進一步舒緩對話,連續6 個話輪之后,才提出了個人的請求。

由于“在嗎”在語言使用的過程中,言語意義在高頻率的日常交際中被磨損,逐漸規約化,具有低信息量,受話人“需要對言語信息從認知上進行判斷、預測、推理,通過它的語用含義即‘隱含義’來理解”。從說話人順應個人意圖的角度,“在嗎”成為問話人推動對話進行的一項寒暄程序,“在嗎”逐漸演變為一種請求類社交套式的前置語列。

3.對網絡平臺環境限制的順應

就網絡語境的客觀物理世界而言,“在網絡語境中,信息的交流受到了明顯的限制”,有聲語言附帶的副語言信息很難傳遞、信息傳遞過程中增加了鍵盤輸入的轉換環節,“在嗎”能夠傳達的信息在網絡語境中也受到一定客觀的限制。

網絡聊天是一種同步的(synchronous)電腦中介交流(CMC)的對話方式,在網絡環境中,語言呈現出相對于標準語而言更低的正確性、復雜性和連貫性的特征,語法更簡化、詞匯量也更狹窄。在現實生活中,人們需要遵守的社交規則,在網絡環境中(尤其是同步性質的聊天對話平臺)的表達變得更加自由,這種社交上的禮貌性被削減。

(3)甲:在嗎

乙:在啊

甲:你們答辯是在線上答辯的嗎

乙:嗯嗯

甲:流程呢 老師最后的提問 是根據你的論文中的內容提問的嗎

例(3)中,甲針對答辯事宜向乙提問,“在嗎”作為寒暄出現,但是從甲的意圖來看,附帶的疑問還是比較高的,甲使用“在嗎”時卻直接省略了書面表疑的問號“?”。甲乙在網絡聊天過程中,全都沒有使用書面語中的標點符號,鍵盤輸入時的空格字符甚至直接替代了標點的使用。此外,甲乙雙方一問一答的對話,甲乙互相都無從得知對方的副語言信息,乙只能根據甲的提問回答問題,如果是在現實的語境中,乙可以根據甲所處的情景和語境,更快推斷甲問話的真實需求和意圖,使溝通更加高效。

由于網絡對話的特殊性,對話雙方不能立即確認對方是否處于可以談話的狀態中,所以順應網絡平臺的物理世界,問話人需要先確定受話人是否在線,不僅是網絡平臺的環境,也是順應于確保對話的有效進行的目的。

二、“在嗎”的回應類型與影響因素

Verschueren(1999)的順應論認為語言的變異性在三要素中占主導地位,“語言的變異性為語言使用者提供了一系列可能作出的選擇,但是言語交際不是規則主導的靜態過程,而是不斷商討和順應的過程。為了滿足不同的交際需要,人們不斷地選擇各種策略”。“多樣化的語言表達方式是語言資源,適宜地選擇就是言語交際策略,即語用策略。”以下為一項小規模的線上平臺測試的統計結果,具體操作是在微信上群發“在嗎”,總計得到186 條不同的回應訊息,以下動態地考察了“在嗎”的語用策略和觸發動因。

(一)“在嗎”的應答類型

對“在嗎”的應答主要有以下幾種情況:

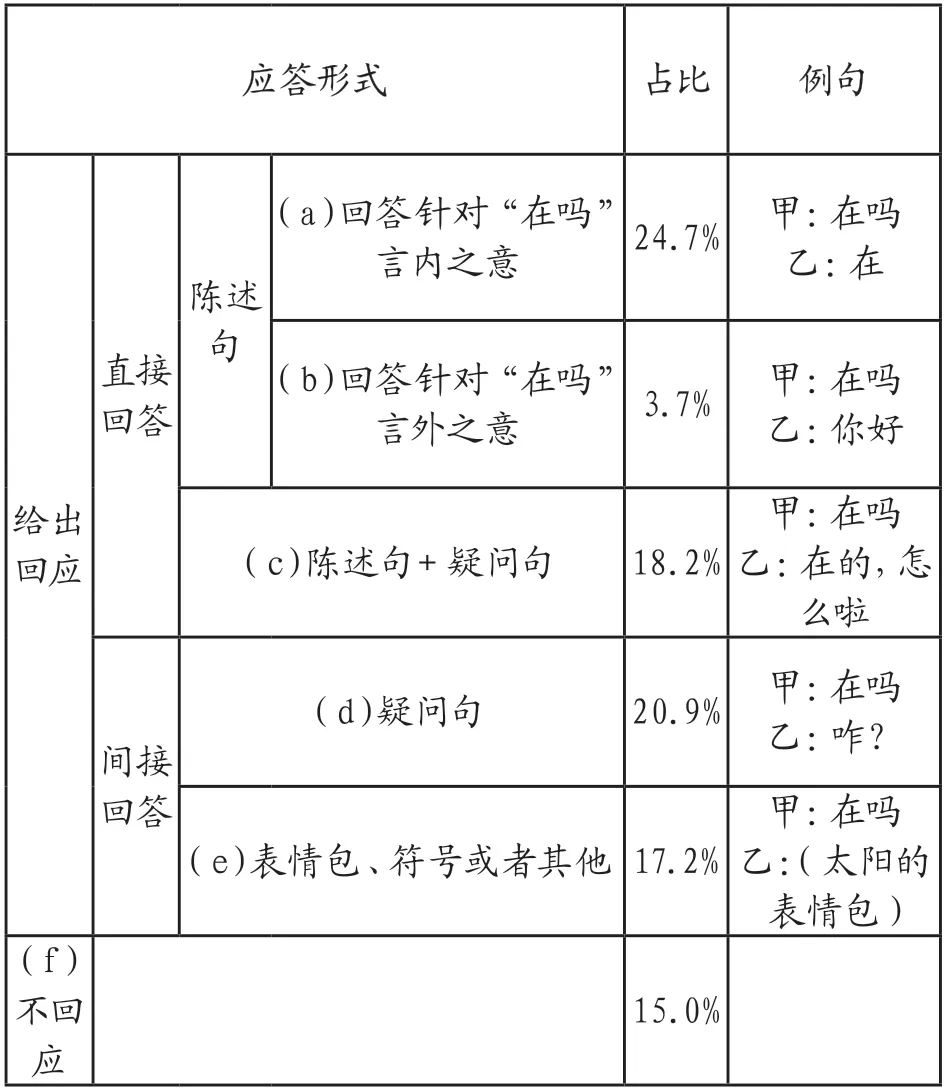

表格 1.1 “在嗎”的應答形式及其占比統計表

對“在嗎”的應答,主要可以從回應人是否給出了應答的角度分為兩大類,沒有給出回應的情況涉及的因素較多,將在下文中詳細分析。根據表1.1,占比最多的是陳述式回答“在”或者“不在”的情況;不回答“在嗎”的問題,直接詢問事由的情況占比第二。

(二)對“在嗎”的回應類型

根據上述“在嗎”回應的類型,從回應的長度上,大致將其分為簡短回應、禮貌回應、積極回應、無回應四種類型,這樣的分類更便于分析應答的原因。其中,簡短回應大致包括表中(a)(d)(e),禮貌回應即(b),積極回應包括(c)(e),無回應即(f)。

1.簡短回應

在Grice 合作原則中“量”的準則包含“(1)所說的話應包含實現交談目的所需要的信息;(2)所說的話不應超出實現交談目的所需要的信息兩個部分。”(轉引自:何自然,2010)在線上對話平臺,回應者傾向于進行簡短的對話,回應者簡短回應對話提出者的寒暄問話,這一種回應方式的順應程度是較高。

(4)甲:在嗎

乙:在

(5)甲:在嗎

乙:!

在例(4)中,乙的回應直接就甲的寒暄問話給出,沒有提供冗余信息,一問一答,在語言的選擇上直接就疑問本身的焦點回答,回話也沒有更多超出需要的信息部分。例(5),乙的回答較例(4)更簡單,僅僅使用一個標點符號“!”回應甲自己在線,但在傳情上,表明了乙對甲的寒暄問話的驚奇。

2.禮貌回應

每個社會都用由一套特定的社會文化規范,這些文化規范確定了這個社會中人們的行為方式、事態或者思維方式( Fraser 1990: 219-36; Bousfield 2008: 45) 。在對話中恰當地使用禮貌的方式,可以使對話建立在一個互相尊重的基礎上,以便進一步推進對話,有助于成功的交流的進行。

(6)甲:在嗎

乙:你(您)好

甲和乙之間的關系是顧客與銷售客服、晚輩與長輩等。在例(6)中,甲使用線上的寒暄問話,但由于雙方權勢關系、年齡差距的不對等,乙往往傾向于認為“在嗎”是一種招呼語,用禮貌的方式給出回應,促進了雙方友好的對話氛圍。

禮貌回應的表現,除了常規使用的規約化用語“你好”之外,還有其他的表現,比如在回應中增加表敬的稱呼“XX 老師”等。

3.積極回應

Verschueren 認為在言語交際中,社會因素和認知心理因素結合形成了社會心理(mind in society),語言使用者的用語選擇都可以從社會和認知兩方面得到解釋。一種有所規約的語用意識有助于對話雙方實現成功的交流,雙方不斷通過積極對話,實現對話雙方在交流過程中的角色認同和會話內容推進。

(2)如果some_information不可以唯一標識某SNS用戶,如姓名,可重復注冊的用戶名,愛好等,此時屬于模糊信息攻擊,返回相關度最高的4個用戶,由使用者選擇最終目標。

(7)甲:在嗎

乙:在,怎么啦

(8)甲:在嗎

乙:中午睡了一會兒,剛起,咋了

(9)甲:在嗎

乙:(視頻打來)

例(7),乙先直接回答甲的問題,然后在詢問對方找尋自己的原因。例(8),乙解釋了自己沒有及時回應的原因,之后詢問對話者的來意。例(9),乙直接打來視頻電話。從對問句的回答來看,三者的順應程度依次降低,而回應的積極程度是逐級提高的,值得注意的是,回應的積極程度依賴于甲乙雙方的關系而定,如果甲乙之間的親密度較為疏遠,直接采用例(9)的方式就不禮貌了。

積極的回應策略分為兩種層面,其一是態度上的積極回應,在回應時,常常會附帶表示積極情緒狀態的表情包、舒緩對話的語氣詞“啊”“呀”“呢”“哇”、標點符號“!”、附加有親昵特征的稱呼“親”“寶寶”等;其二是新信息的積極引入,回應者給出新的內容,有助于雙方對話的繼續。

4.無回應

在表1.1 中可以看到,沒有直接給出回應的占比為15.0%。

(10)甲:在嗎

乙:(無回應)

從例(10)可見,甲乙的對話結束在了甲的提問上,對話停止。乙沒有對甲問話目的的好奇,對話就此終止了。

(三)影響回應選擇的因素

本文以網絡寒暄語“在嗎”作為分析對象,談話發起者和回應者都有維系關系的關系目標,以下的分析主要側重于回應者的角度。

1.回應者的關系目標

人們對策略的選擇主要受到關系目標(relational goal)和手段目標(instrumental goal)的驅使。前者指以某種會話策略來維持某種關系,后者用以作為手段。關系目標可以分為利我和利他兩種,受話者對“在嗎”的回應也分別呈現出了這兩種傾向。

(11)甲:在嗎

乙:怎么了

例(11)中,乙給出了對甲的回應,而主要是為了得知甲發問的主要目的是什么,是為了滿足個人的好奇心,呈現出利我的傾向。

(12)甲:在嗎

乙:在啊

例(12)乙直接回答了甲的提問,并無更多問話,簡短回應了甲的提問。相比例(11),乙的回應是就甲的問話立場給出的,沒有因為個人的好奇繼續發問,因而完全呈現出利他的特點。

2.雙方的權勢量與人際距離

權勢量是對話雙方之間社會地位的差異大小,與權勢量相對的是共勢量,二者是徐大明(1997)翻譯自社會心理學家Roger Brown 的“power”“solidatity”兩個概念。(轉引自解正明,2007)

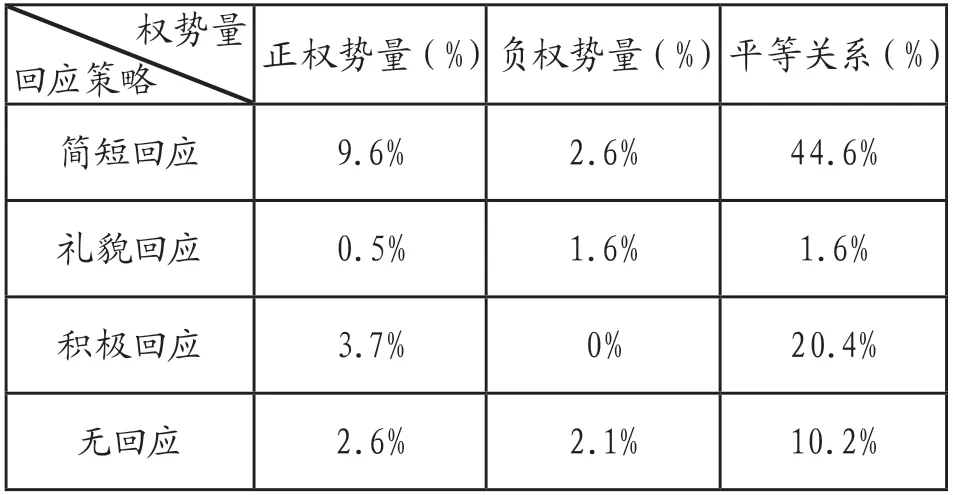

為了考察權勢量和人際距離這兩個因素對“在嗎”受話人采取不同回應策略的影響,下文對采取的不同策略在不同的權勢量與人際距離關系中的使用情況進行統計和分析(參見表1.2 和1.3)。

表格 1.2 “在嗎”受話人處于不同權勢量時采取的回應策略的頻率分布

表1.2 中的數據呈現出這樣的一種趨勢,在網絡對話中,權勢關系的顯性影響相對降低。不論受話人處于什么樣的權勢關系,簡短回應的策略的選取都更占優勢。

由于對話的群體并非均衡數量選取不同權勢量的對象,以下對表3.2 更多進行縱向的比較分析。當對話雙方人處于平等關系時,多數受話人采取了簡短回應或積極回應的方式,也有10.2%選擇不作出回應。當受話人處于負權勢量時,采取積極回應策略的頻率為0%,還有2.1%選擇不作出回應,這一回應方式在現實對話中幾乎不會發生。

由此可知,在網絡對話中,現實對話中絕對的權勢量造成的受話人雙方禮貌問題的重視被削減,受話人更關注簡短對話,或者采用積極的對話策略,快速推進對話的進行。

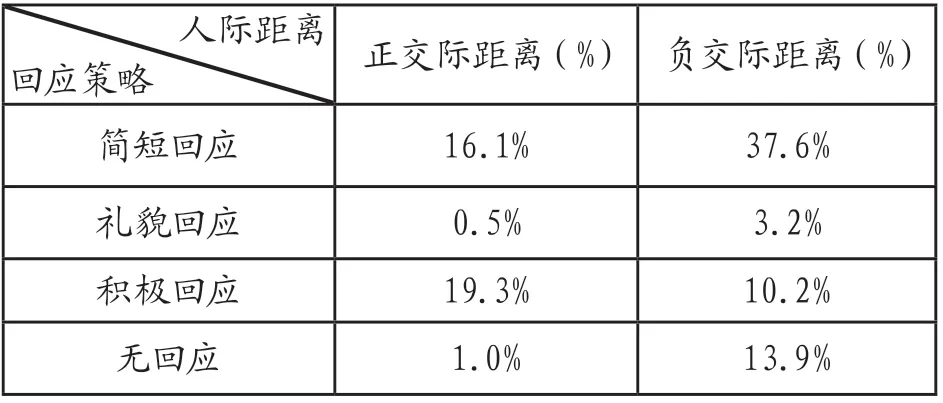

除了權勢量之外,影響受話人回應策略選取的另一個因素是雙方的人際距離。

表格 1.3 對話雙方處于不同的人際距離時,受話人的回應策略

由表 1.3 可知,當對話雙方處于正交際距離時,積極回應的策略更容易被選取;處于負交際距離時,簡短回應的策略更佳。當對話雙方處于負交際距離時,受話人禮貌回應的策略占比有所上升。

值得注意的是,這里的人際距離指的是交際雙方的心理距離,沒有固定標準來衡量,并且隨著雙方交際處于變動當中。

對比表1.2 和1.3,可以發現,(1)對話雙方的人際距離分別與受話人無回應和禮貌回應成正比;雙方交際距離越遠,受話人回應的禮貌程度越高,不作出回應的概率也越高。(2)簡短回應的策略選取幾乎不受交際距離和權勢關系的影響,主要由于網絡平臺的限制,簡短回應是多數受話人選取的策略。(3)在平等關系和正交際距離中,積極回應的策略則更易于被選取。