武漢地區10 067例體檢者維生素D營養狀況分析

馮家立,徐 魯

(1.華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院檢驗科;2.華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院健康管理中心, 湖北武漢 430000)

維生素D是一種在人體內具有重要生理作用的脂溶性類固醇衍生物。維生素D(D2和D3)在肝臟中羥基化為25-羥基維生素D(25-hydroxy vitamin D,25OHD),25OHD是人體中含量最多、最穩定、半衰期最長的維生素D代謝產物,其血清濃度水平是反映維生素D營養狀況的最佳指標。目前,中國人群維生素D不足和缺乏十分普遍,而維生素D水平與人群所處的地域、緯度、陽光紫外線等因素相關[1],因此,研究不同地區人群的維生素D營養狀況,并為該地區制定個體化的維生素D補充方案十分必要。本文通過分析武漢地區體檢人群的血清25OHD水平,了解和探討當地不同性別、年齡、處于不同季節與人群維生素D的營養狀況的關系,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2019年1月至12月華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院體檢中心進行健康體檢者10 067例。其中,男性6 087例、女性 3 980例,年齡18~92歲。按照年齡分為18~44歲組,45~59歲組,≥60歲組;按照季節分為春季(3~5月)、 夏季(6~8月)、秋(9~11月)和冬季(12~次年2月)4組。具體一般資料見下文。納入標準:年齡≥18歲;資料完整。排除標準:伴嚴重的肝、腎功能異常等可能影響25OHD水平的疾病。本研究經華中科技大學同濟醫學院醫學倫理委員會審批。

1.2 研究方法所有體檢者清晨采集靜脈血4 mL置于含有分離膠和促凝劑的真空采血管中,血液自然凝固后,在2 h內離心分離血清,離心機離心力設置為2 670 g,離心時間7 min。分離血清后,立即使用DiaSorin LIAISON XL全自動化學發光分析儀檢測25OHD含量。試劑、校準品均為DiaSorin公司生產的原裝配套試劑,質控品購自美國Bio-Rad公司,室間質量評價和室內質量控制均符合相關要求。

1.3 評價標準目前對于維生素D缺乏和不足的標準還沒有明確的共識,本研究依照國內外相關指南[2-3]以及受檢人群25OHD水平的實際情況制訂了適宜于本研究受檢人群的25OHD的參考值范圍,如下定義:血清25OHD≥20 ng/mL為維生素D充足,12 ng/mL≤25OHD<20 ng/mL為維生素D不足,25OHD<12 ng/mL維生素D缺乏。

1.4 統計學分析采用SPSS 25.0統計分析軟件進行統計學分析。計量資料使用(±s )表示,兩組間比較采用Mann-Whiteny U檢驗,多組間比較采用Kruskal-Wallis H檢驗,兩兩比較采用LSD-t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 總體情況在納入本研究的10 067名體檢者中,男性6 087名(60.46%),女性3 980名(39.54%)。年齡范圍為18~92歲,其中18~44歲組共有4 899例,占48.66%;45~59歲組共有 4 271例,占42.43%;≥60歲組人數最少,共897名, 占8.91%。受檢人群血清25OHD平均水平為(16.02±6.13)ng/mL,最低值為4.0 ng/ mL,最高值為107.0 ng/ mL,中位數為15.2 ng/ mL,四分位間距為(11.7, 19.5)ng/ mL。

2.2 不同年齡組維生素D營養狀況分析本研究中維生素D充足、不足和缺乏的比例分別為22.54%、49.81%和27.65%。在不同的年齡組中,18~44歲組缺乏率最高,≥60歲組缺乏率最低,分別為32.11%和23.30%;45~59歲組不足率最高,≥60歲組不足率最低,分別為50.48%和48.61%;≥60歲組充足率最高,18~44歲充足率最低,分別為28.09%和18.45%;不同年齡組組間差異有統計學意義(χ2=141.299,P<0.05)。組間兩兩比較發現,18~44歲組與45~59歲組差異有統計學意義(χ2=121.291,P<0.017);18~44歲組與≥60歲組差異有統計學意義(χ2=54.574,P<0.017);45~59歲與≥60歲組差異無統計學意義(χ2=1.688,P>0.017)。這表明18~44歲人群維生素D缺乏率高于45歲以上人群。見表1。

2.3 不同性別維生素D水平及營養狀況分析在不同性別人群中,女性的血清維生素D水平低于男性,組間差異有統計學意義(Z=-21.478,P<0.05),維生素D營養狀況比較,女性人群維生素D缺乏率高于男性人群,差異有統計學意義(χ2=419.048,P<0.05)。見表1。

表1 不同年齡、性別成年人維生素D水平及營養狀況分析

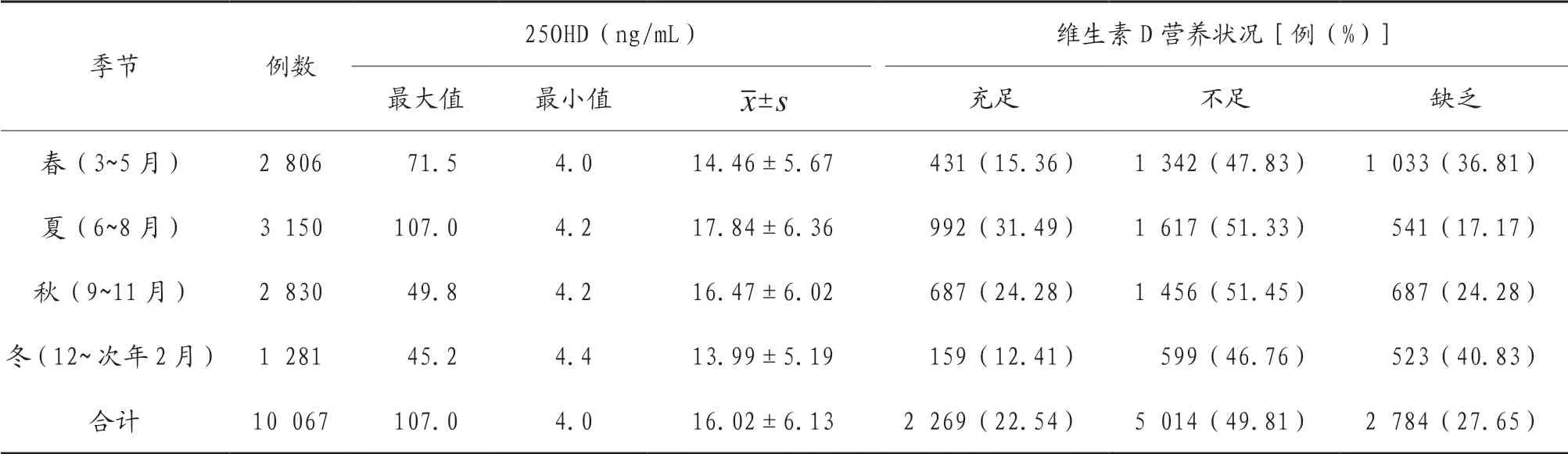

2.4 不同季節時維生素D水平及營養狀況分析不同季節時人群維生素D水平差異有統計學意義(χ2=688.324,P<0.05)。兩兩比較發現,冬季和春季比較差異無統計學意義(P>0.05),其他組間兩兩比較差異均有統計學意義(P<0.05)。夏季人群維生素D水平最高,為(17.84±6.36)ng/mL, 秋季次之為(16.47±6.02)ng/mL,冬季最低。不同季節時人群維生素D營養狀況比較差異有統計學意義(χ2=548.153,P<0.05),夏季維生素D營養狀況相對較好,充足率為31.49%,缺乏率為17.17%,冬季相對較差,充足率為12.41%,缺乏率為40.83%。夏季和春季維生素D營養狀況兩兩比較差異有統計學意義(χ2=343.604,P<0.05),見 表2。

表2 不同季節維生素D水平及營養狀況分析

3 討論

補充維生素D最初被認為是佝僂病的一種治療方法,隨著對維生素D的進一步研究發現,維生素D不僅對人體鈣磷代謝平衡的維持及保持人體骨骼肌肉健康等方面具有重要作用,還與糖尿病、心血管疾病和腫瘤等疾病具有一定的相關性[1]。現今,維生素D已經被公認為是一種保持身體健康的多功能激素原[4-5]。人體中含量最豐富的維生素D是維生素D3(膽鈣化醇)和維生素D2(麥角鈣化醇),維生素D3是在皮膚中合成的,需要陽光中的紫外線參與,維生素D2主要來源是蔬菜、酵母和真菌。

當前,對于維生素D營養狀態的分級標準并未達成共識,參照美國健康研究院[3]、英國骨質疏松學會[6]和澳大利亞骨質疏松學會[7]的標準,血清25OHD≥20 ng/mL即可認為維生素D足夠,但北美內分泌協會指南[8]認為,為了達到維生素D的骨骼和非骨骼效應益處,需要滿足25OHD≥30 ng/mL。 一項覆蓋中國18~44歲成年人的橫斷面探索研究表明,維生素D缺乏界值應當設置為17.6 ng/mL[9]。而北京[10]、上海[11]、貴陽[12]的一些大樣本研究顯示,選擇25OHD在20 ng/mL左右作為是否存在維生素D不足的判斷指標是合適的,因此本研究采用的維生素D參考范圍符合武漢地區就診人群的實際情況,適用于本地區的成年人群。

日光照射皮膚后合成的維生素D是人體維生素D的重要來源,這一來源途徑受到多種因素的影響,包括季節、緯度、日照時間等,本文主要分析年齡、性別、季節對維生素D營養狀況的影響。本研究人群維生素D平均水平為(16.02±6.13)ng/mL, 與上海[11]、嘉興[13]地區的研究結果接近,低于四川[14]地區和貴陽[12]地區的研究結果。四川地區盡管和武漢市所處的緯度相差不大,但平均海拔高于武漢市,而貴陽地區處于高海拔低緯度地區,這些因素可能是四川和貴陽地區維生素D平均水平高于武漢地區的原因。從年齡因素來看,45歲以上人群似乎具有更好的維生素D營養狀況和平均水平,這與張巧等[12]和胡洪華等[14]的研究結論一致。推測可能是與45歲以下人群長期室內工作學習接受到太陽照射的機會少有關。從性別因素來看,女性人群的維生素D平均水平及營養狀況差于男性人群,這與大多數的研究報道一致[11-12,14],這可能與女性較男性更加注意日常防曬,加之女性人群使用化妝品較為頻繁而導致通過皮膚光照途徑合成維生素D減少有關。從季節因素來看,夏季人群維生素D水平較其他季節較高,冬春兩季維生素D水平較低;夏季維生素D營養狀況相對較好,冬季相對較差;冬季和春季人群維生素D水平差異無統計學意義(P>0.05)。這提示維生素D存在季節變化的特點,可能與不同季節日照時間不同,以及氣溫過低人群室外運動較少有關。本研究維生素D上述季節性差異的結論與Cardoso等[15]報道的結果基本一致。

綜上所述,武漢地區70%以上的人群均處于維生素D缺乏和不足狀態,應當引起重視。女性和18~44周歲人群維生素D缺乏更為嚴重,這一類人群應當更加注意維生素D的補充,另外, 在冬、春季武漢地區人群應當注意增加日曬適當補充維生素D。需注意的是,維生素D營養狀況受諸多因素的影響,何種因素是影響本地區維生素D含量的關鍵因素仍值得進一步的研究。