“教學做訓育”一體化培養“雙核”人才模式的改革與實踐

棗莊市臺兒莊區職業中等專業學校 徐 輝

“雙核”人才主要是指適應汽修專業目前及未來職業崗位需求的具備職業核心素養及專業核心技能人才的簡稱。職業核心素養的內涵為職業行動必備品格、職業行動方法能力、職業行動社會能力的集成;職業核心技能內涵指從事汽修行業必須具備的4大領域核心技能:汽車維護與保養能力、汽車總成及元器件的檢修能力、汽車故障診斷能力及汽車業務接待能力。

1 “教學做訓育”五元立體化育人模式

“教”是指教師引導學生學習的育人和賦能活動;“學”是指學生借助閱讀、聽講、討論、研究、實踐等途徑自主學習汽修專業知識和技能的過程;“做”是指學生在汽修專業學科理論知識的指導下,使用工量具、設備和儀器從事汽車維護、保養、拆裝、檢查、維修、更換、故障檢測、診斷和汽車其他服務的行為與能力;“訓”是指在教師的指導下,按照專業規范的要求,學生獲得技能或規范的行為方式,主要指實訓、大賽訓練、職業技能等級考核訓練;“育”主要指學生從教、學、做、訓中內化為職業素養、職業精神、人文精神、科學精神、工匠精神、價值觀等核心素養的生成過程。從5者之間關系看,“教”是前提基礎,“學”是核心關鍵,“做”是賦能根本,“訓”是歷練習得,“育”是內化升華,構成一個完整的人才培養模式。而且這一模式5大要素不同的結構組合,又構成了具有不同育人價值和功能的諸多子模式,如具有典型意義和普適價值的“做學教”,突出賦能功效的“做訓育”,技能和職業素養兼顧的“做學育”,重在核心素養培養的“教學育”等,這些不同的三元育人模式,突出以“做”為核心的賦能提質功效,有助于實現核心技能、核心素養雙提升的育人目標。

2 當前職業院校汽修專業教學存在的問題

筆者對我國東中部100所職業院校的教師及學生現狀進行調研,學生普遍存在核心素養偏低、核心技能偏低的“雙低”現象,其問題表現和主要原因如下所列。

(1)汽修專業人才培養供給側與需求側目標對接失調。整體表現為結構性失調、前瞻性短視、培養目標不精準。通過調研發現,只有29%的學校能針對未來發展需求設置專業,新能源汽車、智能網聯汽車等專業開設率更低;與行業、企業、集團多主體合作構建課程體系和人才培養方案僅占50%。因此,難以培養出滿足企業需要、符合未來發展需求的技能人才。

(2)汽修專業人才培養規格、質量與汽修崗位失配。表現為學生基礎知識不扎實、技能水平薄弱、學生普遍對文化課知識不感興趣、專業理論知識學不會。通過調研發現,71%的學生技能水平不能滿足直接上崗的需要,還需要為期1年~2年的學徒期,學生對口就業率只有41%。

(3)職業精神、專業精神、工匠精神失位。“做”“訓”過程普遍缺乏規范性、嚴謹性、條理性;“學”“育”環節創新性不強,教師對學生的職業精神、專業精神、工匠精神培養重視不夠,核心素養培養在人才培養體系中的地位沒有得到強化和彰顯。

(4)人才培養機制失范。缺乏深化產教融合、校企合作的下位創新手段,難以保證職業教育適應性、類型化和高質量,存在著人才培養機制失范的問題。

3 “教學做訓育”一體化育人模式的實施

針對當前汽修專業學生核心素養偏低、核心技能偏低的問題,構建核心技能分級、核心課程分層、培養過程分段的課程體系,采用“做學教”“做訓育”“教學育”不同的組合模型進行培養;同時建立“1+1+N”校企合作的“教學做訓育”一體化育人機制(“1+1+N”即學校、校內常駐企業和N個校外企業);創新“教學做訓育”一體化的課堂教學模式和評價模式;搭建“雙核”人才培養的師資保障平臺,提升中職汽修專業“教學做訓育”培養“雙核”人才的育人成效。

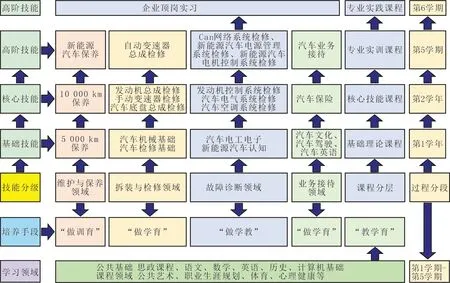

(1)構建4大領域核心技能專業課程體系。緊扣汽修專業核心技能,采用核心技能分級、核心課程分層、培養過程分段的手法構建了4大領域課程體系(公共基礎課程領域除外)。技能分級分為基礎技能、核心技能、高階技能;課程分層分為基礎理論課程、核心技能課程、專業實訓課程、專業實踐課程;過程分段主要按學期或學年劃分階段,這樣的“三分”體系課程分別對應于五維模型中不同的結構組合或創新范式,形成有針對性的育人實施模型,使課程體系培養目標明確、課程形態清晰、課程內容具體、課程手段到位,有效地破解了課程創新不強而導致的核心技能偏低問題。課程結構框架如圖1所示。

圖1 課程結構框架

(2)構建“教學做訓育”五元立體化核心素養培育模式。遵循行動導向、工作過程導向和“教學做合一”三元育人理論,以“做”為核心,構建立體化的“做學教”、“做訓育”、“教學育”培育核心技能及核心素養模式,在“做”中內化職業行動必備品格、職業行動方法能力、職業行動社會能力。維護與保養領域、拆裝與檢修領域、故障診斷領域重在培育職業行動方法能力;汽車業務接待領域重在培育職業行動必備品格、職業行動社會能力。在公共基礎課程領域,主要使用“教、學、育”組合開展課程思政教育,避免學生職業精神、專業精神、工匠精神培養失位的問題,提升學生核心素養。

(3)建立與企業合作適配的“1+1+N”一體化育人機制。“教學做訓育”模式的實施離不開企業的嵌入和助力,一是需要對接企業的新技術、新工藝、新規范、新標準,提高人才培養的適應性;二是需要引入和共享企業硬件資源、技術資源、文化資源等,克服資源不足的困境;三是“做學教”、“做訓育”,每一育人要素的實施都需要企業的協同賦能,如“教”的企業實踐場地,“學”的企業真實情境,“訓”的企業真實崗位,“育”的企業文化生態等。本成果的“1+1+N”育人機制,很好地解決了人才培養的資源短缺、崗位失配、實境育人案例少等問題,提升了人才培養的質量和效果。

(4)創新“教學做訓育”一體化的課堂教學模式。依據課程特點、教學內容及學生認知結構特點,選擇“做學教”“做訓育”“教學育”中的一種,創設真實的工作情境,在典型工作任務驅動下,充分調動學生“做”“學”“訓”的積極性,以“做”為核心,積極引導學生按照計劃、決策、實施、檢查、評價的一般流程,解決真實的接待、保養、維修、診斷等蘊含核心技能的工作任務。任務的解決激發了學生內心的成功體驗,進一步激發了學生的“做”“學”“訓”的熱情。通過“做、學、訓”一體化教學,學生的核心技能和核心素養有了明顯提升,學校對核心技能表現優秀的學生授予汽車維修工“維保小能手”“檢修小能手”“業務接待小能手”和“故障診斷小能手”等光榮稱號;對核心素養表現優秀的學生則授予其汽車維修工“小魯班”“小奚仲”“小墨子”等光榮稱號。

(5)構建基于“教學做訓育”一體化的評價模式。結合課程標準、課程內容、組合范式育人的特點和成效,學校和企業共同制定協同育人可評估、可量化的“教學做”“做訓育”“做學育”“教學育”評價標準,借助信息化平臺及時反饋課改實踐成效和評價結果,充分發揮評價的激勵、診斷和改進功能,形成核心技能及核心素養培養的完美閉環。

(6)搭建“雙核”人才培養的師資保障平臺。在現有的齊魯名師工作室、山東省技藝技能傳承創新平臺和山東省教學團隊的基礎上,按照功能結構化的原則重配校內技能名師、素養名師、課程思政名師、技能大賽輔導名師和1+X證書考核名師等團隊,每個團隊都要有企業人員參與,充分發揮名師的輻射帶動作用,快速提升教師的核心技能及核心素養,為實施“教學做訓育”一體化人才培養模式,破解“雙低”,培養“雙核”人才提供師資保障。

4 成果主要創新與特色

(1)模式構建創新。模式是事物要素之間的相互關系或相互作用的結構化、抽象化、簡約化反映。本成果構建了“教學做訓育”一體化培養“雙核”人才的培養模式,它基于行動導向理論、跨界整合理論、模式創新理論,在“教學做合一”理論的基礎上,納入“訓育結合”二元要素,熔鑄成“教學做訓育”一體化的五元育人模式。這一模式符合職業教育育人規律和類型化特色,是多要素整合、創新性凝練、特色性構建的產物。

(2)育人實踐創新。“教學做訓育”育人模式其中五維要素可以形成不同的要素組合,構成不同的三元結構體,每一結構體的邏輯組合都構成不同的育人實施范式。對應于“雙核”人才的培養實踐,如“做學教”組合,“做”而后知困而“學”,“學”而后知困再“教”,即先做、后學、再教,先做體現職業性,后學體現主體性,再教彰顯主導性,這是完美的職業教育技能培養鏈,是人才培養模式育人實踐的創新。再如“教學育”是側重核心素養培養的“組合拳”,還有其他的組合變化,均構成育人實踐的可行性創新路徑,具有復制推廣的價值。

(3)育人機制創新。建立“1+1+N”校企合作的創新機制,實現校企資源共享和互利共贏,校企協同實現育人質量的提升,校企深化融合是實現類型特色的根本手段。這一創新機制為學生“雙核”培養提供情境依據、崗位對接、資源加持、實訓場地,有效提升了汽車專業育人的水平和質量。

5 推廣應用成效

(1)育人成效顯著,學生“雙核”能力全面提升。學生獲得省級技能大賽獎勵10人次,一等獎2人次、二等獎3人次、三等獎5人次;升入高職及本科院校學生75人次;2021屆畢業生秦彤、鄭子豪升入濟南職業學院,在今年的全省職業院校新能源汽車技術賽項中獲得二等獎第1名的優異成績;84人次參加1+X證書初級考核100%通過;2020屆畢業生留崗率達83%。

(2)教師素質顯著增強,專業技能及教研能力快速提升。本成果專業團隊共有22名教師,其中成果主持人為正高級講師、山東省特級教師、山東省教書育人楷模、齊魯名師、山東省教師組技能大賽一等獎獲得者,是山東省教學團隊、齊魯名師工作室和山東省技藝技能傳承創新平臺主持人,山東省教科院兼職教研員,2019年、2021年均擔任全國職業院校技能大賽新能源汽車賽項裁判,2018年獲得山東省教學成果一等獎,主編十三五國規教材2部,發表論文15篇。團隊其他成員正高級教師1人,高級教師4人,中級職稱8人,汽車修理工高級技師3人,技師8人,獲得省級以上技能大賽獎項6項,棗莊市首席技師2人,臺兒莊區首席技師4人,申報山東省教育教學重點課題1項,山東省職業教育教學改革重點研究項目2項,山東省職業教育教學改革一般研究項目2項,目前2項已結題、3項在研、1項剛剛立項。

(3)質量工程建設顯著,凸顯品牌及特色水平。我校汽修專業申報了山東省特色化專業,現被山東省教育廳批準立項,該專業具有山東省教學團隊、齊魯名師工作室和山東省技藝技能傳承創新平臺(傳統汽車+智能網聯汽車)等多個平臺,申報山東省精品資源共享課程1項,承辦棗莊市汽修專業3個賽項的技能大賽2次。

(4)助推產業發展,形成良性循環發展的職教生態。該人才培養模式的實施,形成了“教育培養人才→人才賦能產業→產業支撐教育”的良性循環發展的職教生態。一方面,企業的廣泛參與實現了汽車產業賦能職業教育;另一方面,學校培養了具有“雙核”能力的人才,又反哺了汽車產業和區域經濟的發展。

(5)推廣應用情況及社會效益。本成果在校內計算機專業、護理專業、機電專業得到了推廣應用,并帶動域內棗莊市職業中專、滕州職教中心、山亭區職業中專3所學校,域外臨沂理工學校、臨沂市信息工程學校、濟南市工業學校、青島市城陽區職業中等專業學校4所學校和省外的安徽宿州應用技術學校來校學習和交流,成果成效獲得了遷移外溢、復制推廣。成果社會傳播廣泛,2021年4月在全省齊魯名師講堂上面向全國1 000多名教師做了推廣報告;2020年10月棗莊市教科院職業教育研究室組織全市50名新能源汽車專業教師進行學習推廣;2021年12月在全省的國培項目上面向100名教師做了講座;區市省三級領導4次來校視察,齊魯晚報及各級媒體多次報道了該成果。