番禺區工業源行業變化與區域分布變化分析

廣州市生態環境局番禺分局 劉嘉杰

一、前言

番禺區位于廣州市中南部,處于北緯22°45′~23°05′、東經113°14′~113°34′之間,全境處于珠江三角洲中部河網地帶,境內地勢平坦,河網密布。東面是珠江,與東莞市隔江相望;西及西南以陳村水道和洪奇瀝為界,與佛山市南海區、順德區及中山市相鄰;北面是廣州市荔灣區、海珠區、黃埔區;南面是南沙區。

番禺是廣州“南拓”重點區域,區位優勢明顯,水陸交通便利,是廣州重要的工業強區和工業出口基地之一。

隨著“十三五”規劃的完成和“十四五”規劃的實施,番禺區工業源行業類型和分布都發生了變化,本文以第二次全國污染源普查數據為基礎,分析番禺區工業源行業類型和布局的變化情況。

二、番禺區工業源現狀

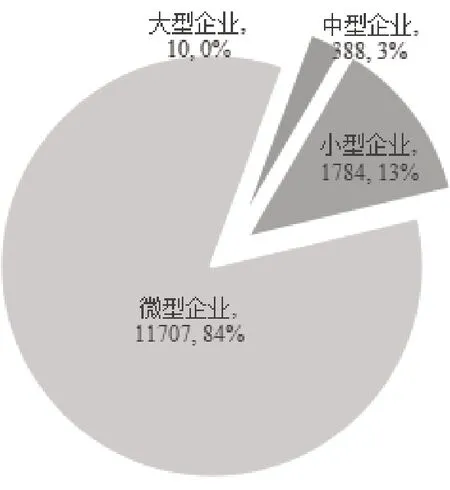

從第二次全國污染源普查的數據來看,番禺區2017年納入普查范圍的工業污染源總數為13889個,其中小微型企業(13491個),占總工業企業數(13889個)97.13%,中型規模及以上的工業企業占比3%。小微型工業污染源主要集中在南村鎮、大石街道、石基鎮、沙灣鎮、沙頭街道、大龍街道,中型規模及以上的工業企業主要分布在化龍鎮和石樓鎮(見圖1、圖2)。

圖1 番禺區2017年工業企業規模比例圖

圖2 番禺區2017年工業污染源數量各鎮街分布情況

工業企業空間分布較明顯,南村鎮主要以紡織服裝、服飾業為主,占全鎮工業企業數的61.06%,占全區紡織服裝、服飾業企業數的54.33%;沙頭街道主要以文教、工美、體育和娛樂用品制造業為主,占全行政區域工業企業數54.55%,占全區該行業企業數的58.78%;金屬制品業則主要分布在大龍街道、沙灣鎮、石基鎮,占該行業總企業數的44.51%,分別占其行政區域工業企業數的22.87%、23.49%、21.55%,汽車制造業均在化龍鎮(見圖3)。

圖3 番禺區2017年工業污染源數量行業類別占比前80%分布情況

工業產值方面,以行業類別分析,汽車制造業單位工業企業生產總值最高,為全區平均值的62倍,其次是電力、熱力生產和供應業,但全區僅一家電力企業。其余行業類別中,農副食品加工業、食品制造業、印刷和記錄媒介復制業、化學原料和化學制品制造業、醫藥制造業、有色金屬冶煉和壓延加工業、通用設備制造業、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業、金屬制品、機械和設備修理業、燃氣生產和供應業、水的生產和供應業這13類行業高于全區平均單位工業企業產值。廢棄資源綜合利用業單位工業企業產值最低,僅為全區平均單位工業企業產值的10.94%。全區工業企業數最多的紡織服裝、服飾業,其單位工業企業產值為全區平均產值的11.44%。

三、工業源行業類型及區域分布變化分析

結合第一次全國污染源普查和第二次全國污染源普查數據進行分析,番禺區工業源行業結構經歷了從“十一五”到“十三五”的規劃發展,呈現出以下發展特點:

(一)從高污染型到低污染型的轉變

對工業廢水排放情況進行分析,番禺區工業源廢水排放量較大的主要行業由一污普的紡織印染業和金屬制品業(含電鍍工藝)轉變為二污普的汽車制造業和通用設備制造業。這說明近年來番禺區一系列的水環境污染治理專項工作使高污染行業逐漸退出,取而代之的是以高新科技為載體的汽車制造業和通用設備制造業(見圖4)。

圖4 一污普主要行業廢水排放情況分布圖

隨著城市化進程的加快,一污普時期的服裝制造業以紡織印染為主要工序,如今已將較大的產污環節轉移到其他地區,企業慢慢轉型為以成衣設計和縫制加工為主,企業規模也隨之縮小,更替成小微型的服飾設計、加工制造企業,產污量大的金屬表面處理(電鍍)企業經過多年的升級改造,轉型為以精細電鍍為主的精密通用設備制造業和采用真空電鍍等低污染工序的企業。同時,生產工藝落后的電鍍企業在科技進步的時代背景下,因為不能滿足清潔生產的要求一一被取締。番禺區工業源行業類型從高污染行業向低污染行業轉變(見表1)。

表1 番禺區2017年廢水排放量占比前80%的行業數據表

從能源消耗方面來看,二污普統計工業鍋爐的725家企業天然氣燃料消耗量為1.895億立方米,液化天然氣燃料消耗量為0.0005萬噸,燃油燃料消耗量為0.073萬噸,燃生物質消耗量為2.73萬噸。工業企業爐窯400家,煤炭消耗量為1.73萬噸,天然氣消耗量為0.37億立方米,燃油燃料消耗量為0.14萬噸,燃生物質消耗量為0.62萬噸。

對比一污普,污染較大的能源使用量比例下降,以煤炭為主要燃料的企業基本已退出番禺區工業結構。

(二)由分散到園區分布的轉變

根據區委區政府產業發展的理念與發展政策,以區域特色為導向,建立起一批概念性的園區,如沙頭街的珠寶產業園區、東環街的動漫產業園區和化龍鎮的汽車產業帶等,這使番禺區工業源行業分布由分散型向集約型轉變。

這種產業分布結構的轉變增強了行業經濟團聚效應,加快了產業鏈的發展和規模的壯大。同時,工業園區的發展也是環境管理的必然趨勢。同類行業以園區集聚,實行統一管理,通過總體環評準入機制管控產污的工序、污染源的種類等,以園區為單位對污染物進行統一的綜合治理,可以減少單個企業污染治理設施的建設成本,避免企業治理效果參差不齊,保證治理成效。在環境管理方面,以園區為單位對污染源實施監管,簡化了生態環境管理部門的管理結構,便于生態環境部門制定專項管理制度,針對不同園區的產污特點、排污狀況和治理工藝進行精準管理(見圖5)。

圖5 2021年番禺區新增產業園分布圖

(三)工業源分布從中心城區向郊區轉移

一污普期間,番禺區內工業源主要分布在番禺大道和南部快線沿線,特別是大中型企業,這主要與當時交通物流對企業的影響有關。隨著城市的規劃發展,多條高速公路和快速路建成,中心城區居住區域和文教區域的增加,造成了產業發展與城鎮化發展之間的矛盾,生態環境信訪不斷增加,盡管是先有工業后有住宅,但由此產生的日益加劇的產城問題促使工業源的分布也發生了變化,較大規模的企業從番禺區城區中心向外移動。根據二污普的統計數據,中型以上企業主要分布在化龍鎮和石樓鎮,原因是近年來粵港澳高速、廣明高速和廣臺高速主要途徑化龍鎮和石樓鎮,這驅使以物流產業鏈為發展依托的汽車制造業、大型設備制造業紛紛往番禺的郊區遷移,一方面,郊區的地域較寬廣,可以滿足廠區發展建設的需要,避免產城矛盾。另一方面,交通運輸的便捷為企業物流帶來便利,有利于企業節省運輸成本和時間成本。

四、結語

綜上所述,通過對番禺區工業源行業類型變化與分布區域變化的分析不難看出,未來番禺區將以實體經濟發展為著力點,工業源的結構向低碳環保產業、園區集約型產業、高新科技孵化產業發展。“十四五”時期,番禺區將提升產業基礎高級化和產業鏈現代化水平,發揮數字化引領、撬動、賦能作用,強化先進制造業和現代服務業雙輪驅動,推進傳統產業提升能級和戰略性新興產業發展壯大,加快構建多元協調發展的現代產業體系,充分發揮番禺持續增長的實體經濟基礎、人口基礎、創新資源基礎,在新舊動能轉換、全面深化改革、城鄉服務功能、生態環境保護等方面持續發力,全面構建更高質量的新發展格局。

相關鏈接

污染源是指造成環境污染的污染物發生源,通常指向環境排放有害物質或對環境產生有害影響的場所、設備、裝置或人體。任何以不適當的濃度,數量,速度,形態和途徑進入環境系統并對環境產生污染或破壞的物質或能量,統稱為污染物。可分為天然污染源、大氣污染源、人為污染源、工業污染源等。

對于污染源排放的監測有兩種方法,一是監督性監測,二是研究性監測。治理大氣污染源的方法有電站鍋爐煙氣排放控制、工業鍋爐及爐窯煙氣排放控制、典型有毒有害工業廢氣凈化、機動車尾氣排放控制等。

根據污染的產生過程可分為兩類:

⒈一次污染物:由污染源釋放的直接危害人體健康或導致環境質量下降的污染物。2.二次污染物:排放物質在一定環境條件下產生的一系列物理、化學和生物化學反應,導致環境質量下降。

按污染物的來源按污染物的來源可分為天然污染源和人為污染源。

污染源天然污染源是指自然界自行向環境排放有害物質或造成有害影響的場所,如正在活動的火山。

人為污染源是指人類社會活動所形成的污染源。后者是環境保護工作研究和控制的主要對象。人為污染源有多種分類方法。按排放污染的種類,可分為有機污染源、無機污染源、熱污染源、噪聲污染源、放射性污染源、病原體污染源和同時排放多種污染物的混合污染源等。

事實上,大多數污染源都屬于混合污染源。例如燃煤的火力發電廠就是一個既向大氣排放二氧化硫等無機污染物,又向環境排放廢熱和其他廢物的混合污染源。然而,在研究某一特定環境問題時,往往把某些混合污染源作為只排放某一類污染物的污染源。

按排放污染的種類

可分為有機污染源 、無機污染源、熱污染源、噪聲污染源、放射性污染源和同時排放多種污染物的混合污染源等。