氣候變化背景下巴彥浩特地區四季特征分析

內蒙古阿拉善盟氣象局 常紅艷,常佩靜

氣候變暖是當前人類面臨的重大全球性問題,全球應對氣候變化和低碳轉型的進程也在逐步加快。四季長短變化與人們的生產生活息息相關,影響著人們的衣食住行,方方面面,研究四季初始日期及季節長短差異,可以為當地經濟發展、百姓生產生活、生態氣候資源利用和能源規劃以及應對全球變暖等問題提供有力參考。

一、研究區域概況

阿拉善左旗屬溫帶干旱荒漠區,著名的騰格里、烏蘭布和兩大沙漠橫貫全境,沙漠、沙地面積占全旗總面積的三分之二。賀蘭山國家級自然保護區呈南北走向分布,是西北地區的天然生態屏障,也是中國200毫米等降水量線和國家重要的季風區與非季風區地理分界線,在我國地理區劃中有著舉足輕重的作用。巴彥浩特是阿拉善盟、阿拉善左旗、巴彥浩特鎮三級政府所在地,是阿拉善盟政治、經濟和文化中心。

二、資料選取與方法

(一)數據來源及方法

本文選取阿拉善左旗國家基本氣象觀測站(東經105°40’,北緯38°49’)1961-2020年逐日平均氣溫資料,以中國氣象局發布的氣象行業標準(QX/T 152-2012.《氣候季節劃分》)為依據,即春季起始日為當年滑動平均氣溫序列連續5天大于或等于10℃,夏季起始日為當年滑動平均氣溫序列連續5天大于或等于22℃,秋季起始日為當年滑動平均氣溫序列連續5天小于22℃,冬季起始日為當年滑動平均氣溫序列連續5天小于10℃,以其所對應的當年氣溫序列中第一個大于或等于值日期作為該季起始日。

其中,計算5日滑動平均氣溫所用公式:

TMj=(tj-4+tj-3+tj-2+tj-1+tj)/5

式中,TMj為第j日5日滑動平均溫度值,單位為℃;tj為第j日平均溫度,單位為℃。

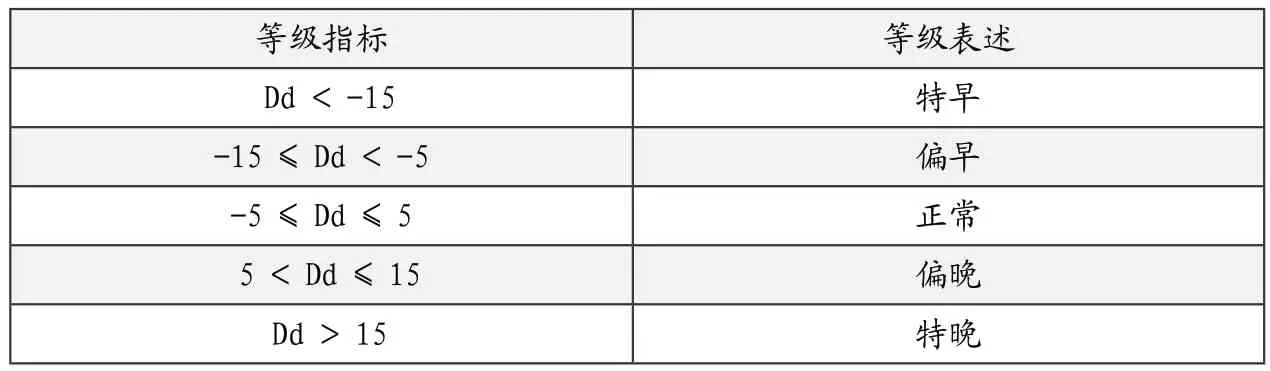

(二)四季異常評價標準

以中國氣象局《氣候季節劃分》設定四季氣溫異常評價標準,依據當年與常年氣候季節起止日期的差值(Dd)來劃分表述(見表1),氣候季節長短等級依據當年與常年氣候季節長度的差值(Dl)來劃分表述(見表2)。

表1 氣候季節早晚等級劃分和表述

表2 氣候季節長短等級劃分和表述

三、四季起始日期及長短變化

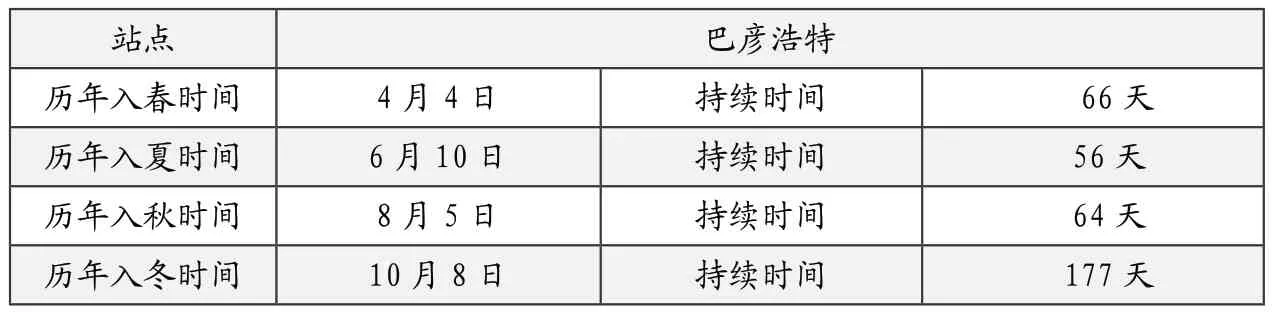

(一)四季起始日期及持續時間

依據中國氣象局《氣候季節劃分》標準,采用5天滑動氣溫平均法作為巴彥浩特四季的劃分方法,日序從每年的1月1日算起,時間序列從1961年建站以來至2020年,跨度為60年。結果由表3可見,1961年-2020年,巴彥浩特常年平均入春時間為4月4日,持續時間約66天;常年平均入夏時間為6月10日,持續時間約56天;常年平均入秋時間為8月5日,持續時間約64天;常年平均入冬時間為10月8日,持續時間約177天(見表3)。

(二)季節長短變化

依據中國氣象局《氣候季節劃分》標準,將某一氣候季節常年起始日到終止日之間的天數作為常年氣候季節長度天數,結果見表3。

表3 巴彥浩特歷年(1961-2020)平均入春、入夏、入秋、入冬及持續時間

1.春季

巴彥浩特1986年春季最長為94天,按照氣候季節長短等級劃分和表述(以下表述相同)為特長,1991年春季最短為24天,為特短。1961-2020年,有26年入春時間早于常年平均,占常年平均值的43%,其中2009年和2018年較常年平均偏早15天以上,按照氣候季節早晚等級劃分和表述(以下表述相同)為特早。有39年偏晚,占常年平均值的65%,其中1963年、1983年、1988年、1991年、1995年較常年平均偏晚15天以上為特晚,其余時間與歷年同期持平。近20年來春季持續時間總體呈現逐漸縮短趨勢(見圖1)。

圖1 巴彥浩特地區1961-2020年入春時間變化

2.夏季

巴彥浩特2018年夏季最長達93天,為特長,1977年夏季最短,僅有16天,為特短。1961-2020年有34年入夏時間早于常年平均,占常年平均值的59%,1991年較常年平均偏早15天以上,為特早。有22年入夏時間晚于常年平均,占常年平均值的38%,其中1962年、1964年、1973年、1984年、1986年、1993年、2018年較常年平均偏晚15天以上,為特晚,其余時間與歷年同期持平,1976年、1979年屬于長春無夏。近20年來夏季持續時間總體呈現逐漸延長趨勢(見圖2)。

圖2 巴彥浩特地區1961-2020年入夏時間變化

3.秋季

巴彥浩特秋季最長持續時間出現在2004年,為100天,屬特長,持續最短時間是2007年的42天為特短。1961-2020年有32年入秋時間晚于常年平均,占常年平均值的53%,有23年入秋時間早于常年平均,占常年平均值的38%,其余時間與歷年同期持平。其 中,1962年、1975年、2007年較常年平均偏晚15天以上,為特晚,1976年、1979年、2004年較常年平均偏早15天以上,為特早。近20年來秋季大多數年份總體呈現縮短趨勢(見圖3)。

圖3 巴彥浩特地區1961-2020年入秋時間變化

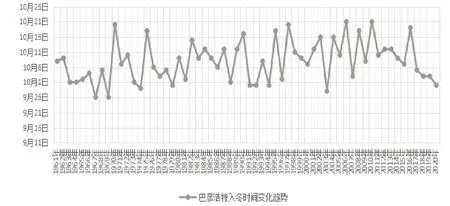

4.冬季

巴彥浩特冬季平均最長持續時間出現在1963年,有204天,屬特長,持續最短時間為2020年的153天,為特短。1961-2020年有27年入冬時間早于常年平均,占常年平均值的45%,有28年入冬時間晚于常年平均,占常年平均值的47%,其余時間與歷年同期持平。近20年來冬季持續時間總體呈現逐漸縮短趨勢(見圖4)。

圖4 巴彥浩特地區1961-2020年入冬時間變化

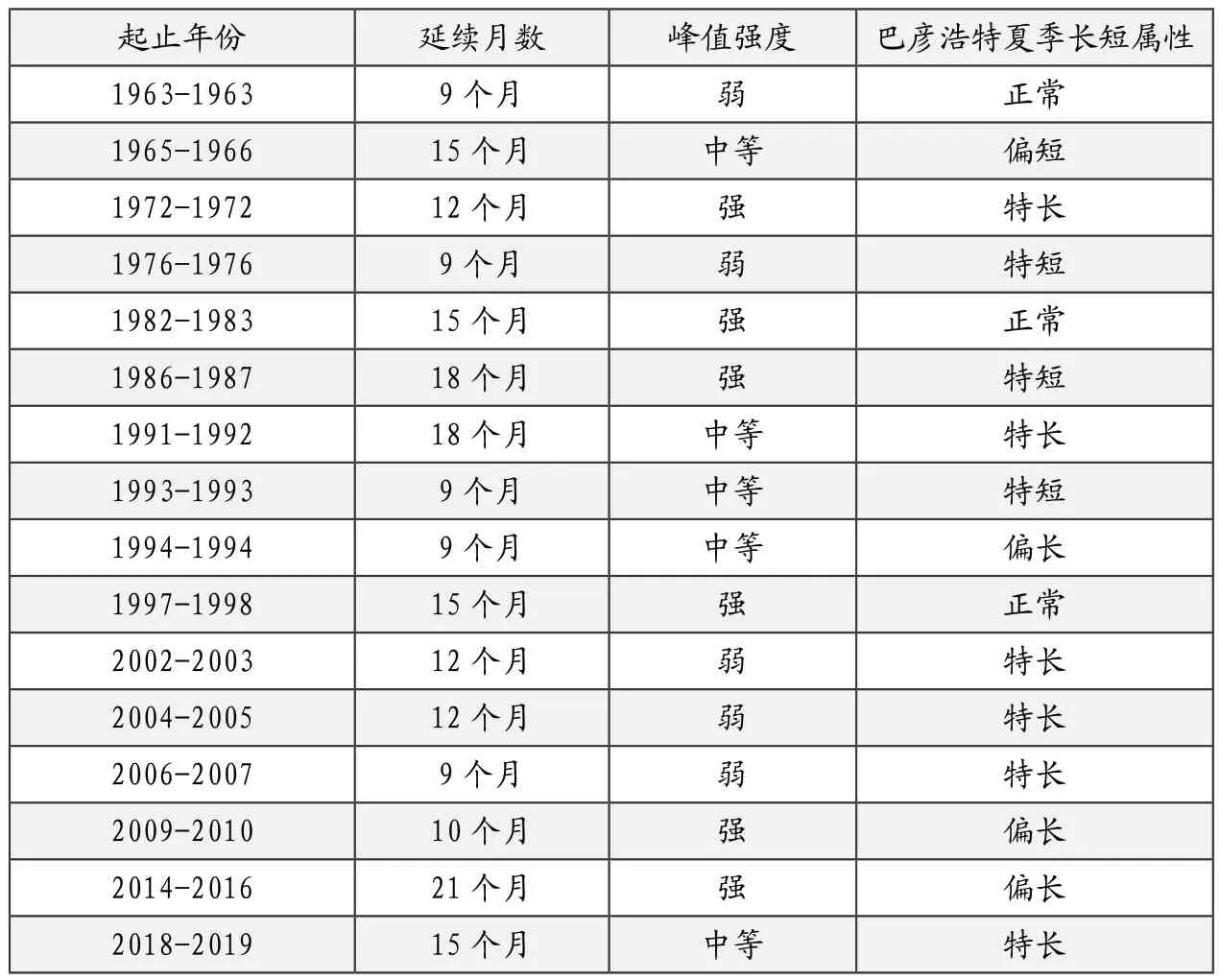

四、四季長短變化與厄爾尼諾、拉尼娜相關分析

厄爾尼諾(EL NIno)事件和拉尼娜(La Nina)事件是指赤道中、東太平洋海表面大范圍持續異常偏暖(冷)的現象。EL NIno和La Nina事件是低緯度海氣相互作用的強年季氣候信號,往往會引起全球性氣候異常,造成嚴重的旱澇和低溫冰凍等災害(見表4和表5)。

表4 近60年拉尼娜發生年份

表5 近60年厄爾尼諾發生年份

據國家氣候中心監測顯示,1960年以后影響我國的拉尼娜事件共出現14次,其中13次為中等偏弱年份,1次為較強年份;厄爾尼諾事件16次,其中6次為較強年份,10次為中等偏弱年份。從巴彥浩特四季長短變化與近60年來拉尼娜、厄爾尼諾出現年份的相關分析結果來看,1988-1989年拉尼娜強度較強,對應巴彥浩特1988年冬季長達202天,春季長達74天,夏季時間短暫僅為39天。厄爾尼諾出現年份,巴彥浩特入春至入夏時間偏長,特別是1991年、2006和2007年厄爾尼諾年,巴彥浩特夏季偏長,持續時間為81天~85天。

五、分析結論與對策建議

(1)巴彥浩特地區呈現四季分明,冬季最漫長,秋季基本等長于春季,夏季最短促的特征,60年來四季長短呈波動交替變化趨勢。

(2)氣候變化主要是指極端天氣氣候事件對自然和人類系統造成的影響,本地區對全球氣候變化的響應較為敏感,每年高溫、干旱、大風、沙塵、寒潮、霜凍等災害時有發生,同時,本地的四季起始日變化及四季長短變化受大氣候變暖影響,與厄爾尼諾、拉尼娜現象的發生年份也有一定關聯。特別是近20年來,春季、秋季、冬季持續時間基本呈現逐漸縮短的趨勢,夏季持續時間基本呈現逐漸延長的趨勢。

(3)碳達峰是指在全球、國家、城市、企業等主體的碳排放由升轉降的過程中,碳排放的最高點即碳峰值。碳中和是指人為排放和吸收之間達到平衡,即實現人為二氧化碳的凈零排放。我國的碳中和目標不僅是我國生態文明建設的內在需求,也是我國負責任大國的責任擔當,碳達峰、碳中和是應對氣候變化的必然之路。全社會要深入貫徹新發展理念,牢固樹立共同體意識,注重環境保護和節能減排,大力推進碳達峰、碳中和,減污降碳同增效。

(4)氣候是人類賴以生存的自然環境,也是經濟社會可持續發展的重要基礎資源。氣象部門要推動氣候資源的開發利用,切實增強風能、太陽能資源監測、評估、規劃及服務保障能力,扎實做好人工影響天氣工作,積極開展生態和環境氣象服務。

(5)碳中和作為黨中央的重大戰略決策,事關中華民族永續發展和構建人類命運共同體,但碳中和對普通公眾而言仍然是一個新生事物,因此科研工作者有義務多角度開展氣候變化教育科普宣傳工作,利用報刊、期刊、網絡、影視、手機客戶端等多種載體積極開展應對氣候變化工作宣傳和氣候變化科普知識宣傳。

(6)內蒙古自治區作為能源和農牧業大省,擔負著建立“兩個屏障、兩個基地和一個橋頭堡”的重要使命,如何實現在農牧業方面達到對碳達峰、碳中和的可操作性,發揮良好的經濟效益,保持糧食和重要農畜產品有效供給,提高綠色低碳發展水平,將是我們今后關注的主要方向。

注釋

①中華人民共和國氣象行業標準(QX/T152-2012)。

②文中碳達峰、碳中和定義來源于國家氣候中心官網。