基于可持續生計框架的鄉村旅游社區生計途徑 優化對策分析

——以天津薊州區為案例

劉慧媛

(天津外國語大學國際商學院 天津 300270)

黨的十九大提出的鄉村振興戰略準確地把握住了農村現代化建設規律和城鄉關系變化趨勢[1],鄉村旅游是我國鄉村振興戰略產業帶動的重要構成部分,具有優化農村就業質量和提升農民收入水平的綜合效應[2]。如何依據鄉村旅游發展的新趨勢為社區可持續生計的實現助力,是現階段我國鄉村旅游轉型過程中亟須解決的現實問題和理論問題[3]。

1 可持續生計框架理論

可持續生計是能夠同時兼顧當前和未來長遠的利益,在克服生計困難的同時又能持續發展的能力,為將來的生產生活提供不竭動力的生計方式[4]。基于生計與可持續生計的概念,英國國際發展署構建了目前最具影響力的可持續生計分析框架(SLF)[5]用來解決貧困問題。這一框架包括五個方面,分別是脆弱性背景、生計資本、轉換結構和制度程序、生計策略、生計結果。根據這一分析工具,鄉村社區對其現有的生計資本進行分配組合,通過從事各項生產勞動實現某種生計策略,其中各項資本的可及性和使用權力受到社會因素、外在趨勢和干擾因素的約束。

2 實證分析:天津薊州區案例

2.1 薊州區基本情況

薊州區位于天津市北部,處于天津、北京、河北等城市中間的山區地段。目前,全區總面積為1593平方公里,下轄25個鄉鎮、949個行政村、15個社區。薊州區旅游資源構成中自然風光與人文景觀兼具,尤其以優質山地旅游資源著稱。20世紀90年代初,薊州區開始發展鄉村旅游,通過“旅游興縣”逐步實現產業結構轉型,目前已發展成為首批國家級旅游示范區、首批“國家全域旅游示范區”創建單位。

2.2 問卷的設計與發放

問卷依據可持續生計框架(SLF)將問題分為四部分:基本信息調查、薊州區旅游生計脆弱性分析、旅游發展對五大生計資本的影響調查(金融資本、自然資本、物質資本、人力資本、社會資本)及鄉村旅游發展前后生計方式的轉變對比。2021年2—5月期間,通過問卷星平臺和在薊州區實地發放調查問卷,共回收有效問卷260份,通過實地小組訪談完善開放性問題答案,經檢驗問卷總體信度和效度較高,客觀題答案具有一定的傾向性和集中性,有分析研究價值。

2.3 問卷分析

2.3.1 生計資本的脆弱性分析

(1)資金來源渠道狹窄

通過對當地農戶小組訪談發現,農戶對參與旅游經營的意愿很強烈。制約農戶參與旅游經營的最大障礙在于缺少資金來源。絕大部分農戶自身缺少投資本金,借款主要來自親朋好友和銀行貸款,貸款的可實現渠道較為狹窄。

(2)旅游活動季節性明顯

當地的旅游業受季節性沖擊和影響較大。薊州區的旅游業整體上是每年5—11月為旅游旺季,其余時間為旅游淡季。11月中旬以后大部分農家院都已關閉,各大旅游預訂平臺也顯示暫不營業。其主要原因是冬季是旅游淡季,游客數量不多,并且當地農家院大都沒有暖氣,大部分游客會選擇有空調暖氣的酒店,導致大部分農家院選擇冬季歇業。

(3)旅游同質化問題嚴重

薊州鄉村旅游經營最常見的形式是農家樂,由于成本低、收益高,大量農戶盲目跟風經營,大部分農戶只追求眼前利益,并不注重品牌建設,農家樂的形式和旅游產品同質化嚴重,缺乏創新和自身特點,這樣的農家樂并不能實現可持續化發展,只能帶來短期收益。

(4)鄉村旅游發展不均衡

薊州區旅游發展目前主要集中于郭家溝村、毛家峪長壽度假村、西井峪村等區域,其他村莊主要是零星散戶經營,沒有形成規模效應,接待游客的數量遠不及知名村莊,其旅游資源沒有得到充分利用和開發。

2.3.2 生計資本變化分析

(1)金融資本

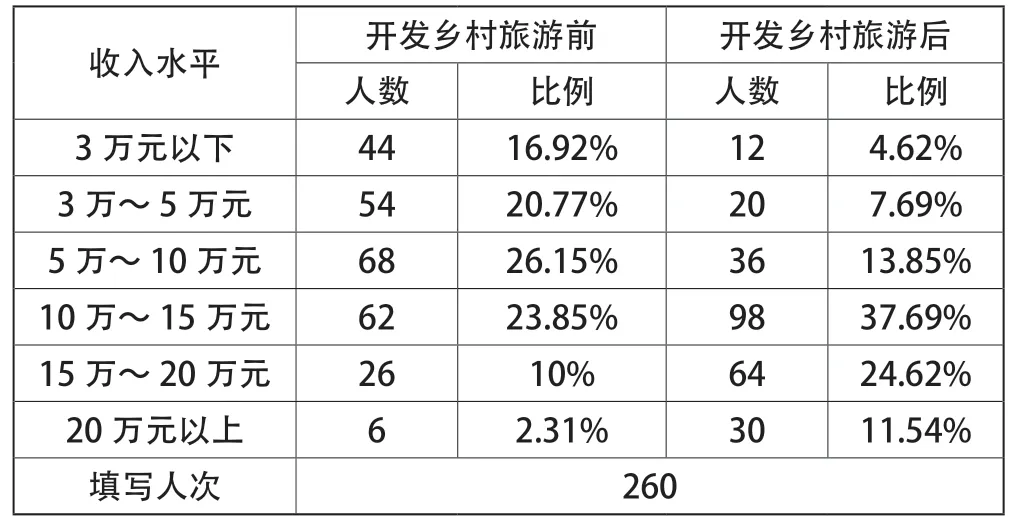

旅游發展帶動了薊州區經濟的蓬勃發展,社區農戶的金融資本增加。通過表1發現,旅游發展前,家庭年總收入在3萬元以下的達到16.92%,總年收入在3~10萬元的農戶占比46.92%;而旅游發展后,年總收入在3萬元以下的僅有4.62%,年家庭總收入在3萬~10萬元的農戶占21.54%,較鄉村旅游發展前下降了25.38%;年家庭總收入在10萬~15萬元區間的農戶占比最高,達37.69%,較旅游開發前增長了13.84%;在收入較高的15萬~20萬元以及20萬元以上的區間,也出現了明顯的增長,旅游開發前兩個區間的占比總和為12.31%;旅游開發后總和為36.16%,增長了23.85%;在被訪對象中,71.54%的人同意旅游的發展增加了農戶貸款的渠道和機會,并且用于專門發展旅游事業的專項資金不斷增加。

表1 旅游發展前農戶家庭年平均總收入

(2)自然資本

鄉村旅游的發展并不一定意味著社區可享有的自然資本數量減少,發展旅游同樣使人們認識到了“綠水青山”的重要性,許多農戶退耕還林,增加了生態的可持續性。在此次調查的被訪對象中,有72.31%的農戶同意旅游開發后,用于發展旅游用地面積增加、山水田地面積增加。74%的人同意旅游開發后,薊州區的環境更加宜居,風光更加宜人。

(3)物質資本

物質資本的作用主要體現在旅游的發展帶動了當地基礎設施和公共旅游服務的發展。本次調查中,有25.38%的人非常同意用于發展薊縣鄉村旅游的民宿、家電、社區配套基礎設施增加,69.2%的村民認為鄉村的交通條件和通信條件較旅游發展前大大改善。經營農家樂促使農戶改善居住環境,使用清潔能源,為農戶經營農家樂增添了許多助力,同時讓農戶的生活條件大幅提升。

(4)人力資本

隨著旅游開發,農戶的受教育水平明顯提高,家庭勞動力較之以往增加了不少。調查顯示,有50.77%的農戶基本同意返鄉發展旅游業。旅游發展為年輕人提供了大量的就業機會和就業崗位。外出青壯年外出長時間純務工的比例明顯減少,年輕人回家鄉創業成為新的趨勢。

農村合作社、村民委員會等組織不定期提供旅游相關技能培訓,根據問卷統計結果顯示:34.62%的農戶每年受到社區等組織開辦的旅游技能、休閑農業生產培訓機會的累計時長為1個月以內。村民的旅游管理方面的知識加強,個人素質得到提高,參與旅游規劃與開發的意愿加強,社區居民愿意參與旅游發展的決策和監督的人數增多。

(5)社會資本

旅游發展增強了農戶與外界接觸的機會,農戶會接觸到來自外地的游客朋友,擴寬了農戶結識人脈的渠道。調查對象中51.54%的農戶基本同意旅游開發后,農戶與其他村落、縣城和市里的聯系程度加強,有23.08%的人非常同意這一現象。調研發現,薊州區的網絡基本實現全覆蓋,這為薊州區旅游電商的發展提供了良好的平臺,網絡發展拓寬了銷售渠道。有45.38%的人基本同意、32.31%的農戶基本非常同意旅游開發后,當地農產品的銷售渠道拓寬。

2.3.3 生計策略變化分析

(1)從單一的生計策略向多元化的生計策略轉變

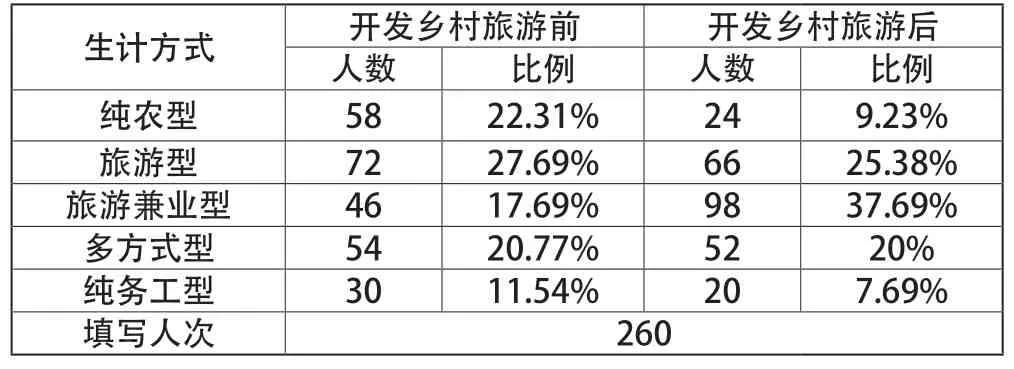

旅游發展前,農戶生計來源較為單一,農戶收入來源渠道較窄。當地農戶主要以種植農作物或林果種植為主,旅游發展前,純農業型和純旅游型農戶占比最高,比例達到50%。農戶的生計選擇多以種植業為主,農閑時青壯年勞動力會選擇外出打工。旅游開發之后,旅游兼業型這種把旅游和其他生計方式相結合的生計模式成為大部分農戶的選擇,有37.69%的農戶選擇了旅游兼業型的生計策略,較旅游開發前增加了20%。旅游發展后,選擇純農型和純務工型的農戶最少,分別較旅游發展前下降了13.08%和3.85%。相較選擇純農型和純務工型的農戶,選擇旅游兼業型、旅游型(主要以從事農家院經營、旅游項目或各類旅游服務為主要經濟來源)、多方式型(主要從事個體經營、機關事業單位上班、客運快遞物流等)的農戶增加了16.92%;這意味著旅游開發為當地農戶提供了多元化的生計策略,其生計策略組合也更加多樣化。

(2)旅游為主的生計模式逐漸占主導地位

旅游發展后,直接參與或間接參與旅游發展的農戶明顯增加,參與旅游的經營和開發成為薊州區農戶主要的生計模式。由表2可知,旅游開發前選擇旅游型和旅游兼業型的農戶僅為45.38%,而旅游開發后選擇旅游型和旅游兼業型的農戶達到了63.07%,增加了17.69%。從整個薊州區的全局產業生產總值比重來看,薊州以發展旅游為核心的第三產業在整個產業創收中占主導地位。根據薊州區統計局發布數據:薊州區2020年的第一、二、三產業生產總值構成分別為第一產業占比15.2%,第二產業占比21.3%,第三產業占比63.5%。問卷調查的結果如表3所示,旅游開發后農戶所在社區的主要經濟來源為農家樂經營、旅游觀光、商貿和農產品加工等,這也從社區的角度印證了旅游發展給當地農戶的生計模式帶來了重大影響,參與旅游開發成為當地社區和農戶重要的經濟來源和生存方式。

表2 薊州區旅游發展前生計方式類型選擇

表3 旅游發展后所在社區主要經濟來源調查

3 鄉村旅游社區生計途徑的優化對策

第一,提升社區資源整合能力。優化社區獲取、整合、重新配置、剝離資源的組織和實踐過程,具體內容包括:完善信息共享機制,拓展資源獲取的渠道;社區通過參與鄉村旅游的開發、管理、經營,提升社區土地資源、人力資源、游憩資源、閑置房產等的利用效率。

第二,提升社區風險控制能力。改善社區對發展轉向和生計重建的不確定性的認知水平和應對能力,具體內容包括:通過知識和技能水平提升拓展生計方式;豐富資源獲取渠道克服生計資本單一帶來的風險;提升個人財產和集體財產的管理水平;識別投資機會,提升投資水平。

第三,提升社區環境適應能力。提升新環境下社區協同適應能力,促進和諧友好人地關系形成,具體內容包括:增強社區主體意識、認同感和歸屬感,調動社區參與積極性;提升社區話語意識和話語;提供學習機會,通過學習新知識、新技能更好地適應新環境,突破生計困境,發現新機遇。

第四,提升社區創新創造能力。包括社區生計策略和整體發展思路創新的動力機制、實現機制和保障機制。借助鄉村旅游發展帶來的新機遇,在適應性發展之外,尋求社區內生性發展新的可能,發掘新元素,創建新連接,實現新目標。