符合論與“事實”的淵源*

胡蘭雙

(南開大學哲學院,天津 300350)

自陳波的《沒有“事實”概念的新符合論》上、下兩篇2019年在《江淮論壇》發表以來,國內掀起了一番“陳”與“陳、蘇、李”(陳嘉明、蘇德超、李主斌)之間關于符合論是否需要“事實”概念的爭論。陳波認為,我們可以堅持符合論的核心洞見,即“真”是真值承擔者與“實在”之間的一種“符合關系”,符合論的構建并不需要“事實”概念,“事實”概念是一個本體論贅物。[1]而陳嘉明、蘇德超、李主斌三人則紛紛發文為“事實”概念辯護。本次爭論還需梳理“事實”概念與符合論的歷史淵源,探討“事實”概念何以被引入真之符合論的構建中,具有什么優勢,又面臨哪些問題,并且揭示這些問題的實質,考察其與“事實”概念是否具有必然的聯系。

一、“基于對象的符合論”及其問題

根據真值承擔者所符合的“實在”類型的不同,可以將符合論分為“基于對象的符合論”和“基于事實的符合論”。[2]109

顧名思義,“基于對象的符合論”主張與真值承擔者相符合的是具體對象,真值承擔者是對“某物是怎樣”的一種斷定,而其為真是因為它所斷定的對象實際上如其所斷定的那樣。

“基于對象的符合論”出現的時間遠早于“基于事實的符合論”,在符合論發展的古典時期占據統治地位,亞里士多德著名的“真”定義“說是者為非,非者為是,是假的;說是者為是,非者為非,是真的”[3]57被認為是最典型的代表。以亞里士多德的詞項邏輯為工具,“基于對象的符合論”將真值承擔者分析為“主謂式”結構,在語言上要求謂詞對主詞有所謂述,這種分析法實則源于柏拉圖對當時智者們所提出的“不可能做出‘假’的斷定”的反駁。智者們認為人不可能做出假的斷定,因為斷定“假”就是斷定“什么不怎樣”,但是人不能斷定“什么不怎樣”,因為斷定“什么不怎樣”意味著斷定一個空物,相當于沒有對任何東西進行斷定。柏拉圖想到了反駁這個論證的方法,其核心觀點就是將句子作為一個結構復合體來分析。他在《智者篇》表示,即使是像“泰阿泰德坐著”這樣簡單的句子依然由不同種類的詞匯組成——一個名稱和一個動詞,它們都有不同的功能。將名稱和動詞結合在一起,說話者不僅說出了一些東西,并且完成了一些事情:一個有意義的表述表達了一個想法。這個簡單句為真,是因為被名稱“泰阿泰德”所指稱的那個人處于“坐著”這個由動詞所描述的狀態下;為假則意味著那個人不處于這個狀態下,而是處于別的狀態。

這樣看來,亞里士多德似乎未加修改地繼承了柏拉圖的觀點。主謂式結構是亞里士多德邏輯最基本的結構,這種邏輯結構的分析統治了后世幾個世紀。阿奎那(Thomas Aquinas)等人的真理論也可歸結為這種類型,因為他們的理論可以看作亞里士多德真理論的注疏和變種。而亞里士多德著名的“真”定義,其實始于對“假”的思考。

基于對象的符合論的最大問題在于其能解釋的真值承擔項的形式單一,塔斯基(Alfred Tarski)就表示:“(亞里士多德的解釋)大致上是不足夠的,它只針對那些‘說’了某些東西‘怎樣’或者‘不怎樣’的句子,但是在大多數情況下,在不曲解句子的意思和改變語言的精髓前提下,是不可能將句子都改寫為這樣的形式的。”[4]67這 個問題被 庫恩(Wolfgang Künne)稱為“Procrustes問題”[2]111。

主謂式分析法要求找到句子的主詞和謂詞,因此,當面對例如“柏拉圖是亞里士多德的老師”這樣的關系命題時,會將關系分析為關系性,即將“是亞里士多德的老師”作為謂詞來謂述“柏拉圖”這個主詞。主謂式分析法也無法處理復合句的真值,因為聯結詞在主謂式結構中無法被分析。有時也很難找到一個句子的謂述對象,例如“As it was rather cold,it may have been snowing for many hours”(1)這個句子中的“it”到底指的是什么?是“天氣”,還是“某個地方”?從英文表述來講,“it”只是一個虛擬代詞,被稱為特征放置構造,它并不與任何特定的時空相關。有人認為可以在前面加上“世界就是這樣……”(the world is such that……)這樣的前綴,使得句子謂述的對象是整個世界。但是,似乎可以將所有的句子都加上這樣的前綴,那么是否意味著,所有的屬性都謂述同一個對象——整個世界?

總之,真理符合論要進一步發展,必須解決“Procrustes問題”,從而處理更多類型句子的真值。隨著邏輯原子主義的不斷發展,“基于事實的符合論”應運而生,“事實”作為實體與句子具有結構上的對應關系,因此成為句子符合的對象。“事實”概念是如何引入的,其優勢在哪,劣勢在哪?

二、“事實”概念的引入

20世紀初最具代表性的符合論是“基于事實的符合論”,最初由摩爾(George Edward Moore)將“事實”概念引入符合論的定義。摩爾對真、假的定義剛開始與亞里士多德的解釋并無兩樣,他以“他的朋友相信他正在聽管弦樂”這個信念(2)為例:

對于我們所說的這個特定的信念,它的“真”“假”是由我們當下實際上聽或沒有聽到管樂隊的演奏而決定的。因此,除非我們能理解這兩項的差別——我們當下正在聽演奏和我們當下在沒有聽演奏,不然我們將不能理解這個信念的“真”與“假”的區別。這是核心的一點,也是唯一的一點。[5]254

就是說,摩爾認為判定“摩爾正在聽管弦樂”這個信念的“真”,是由實際上摩爾正在聽管弦樂來決定的。而究竟什么是“實際上摩爾正在聽管弦樂”呢?摩爾解釋道:

這些詞意味著,宇宙中是沒有“我們正在聽著管弦樂”這樣的東西的,所沒有的東西是“我們”和“聽到特別聲音”的結合物,沒有這樣的結合。我認為,我們應該能夠清晰地理解“沒有這樣的東西”是什么意思,如果你不能理解,我恐怕不能說得再清楚了。對我來說,有我們正在聽著管弦樂這種東西和沒有這樣的東西之間的差別是完全基礎性的。[5]255

我們可以說,首先,信念為假意味著宇宙中不存在信念為真時存在的那個東西。另一方面我們可以說,當信念為假時,宇宙中缺乏的那個東西和信念為真時呈現出來的那個東西是事實,它的本質是不會遭人誤解的——如果我們當時聽到了管弦樂,那么事實就是這樣——就是由我們實際上聽到了它所組成的事實。[5]256

從這兩段引文可以總結出摩爾如下觀點:

(1)決定信念真、假的那個東西是“事實”。

(2)“事實”是一種結合物。

(3)“事實”的本質是不會遭人誤解的。

(4)“事實”存在與否的區別是完全基礎性的,是“不能被說得更清楚的”。

其實,摩爾對“事實”的解釋,實際上就是亞里士多德真理論中“實體”和“性質”之間“結合”或“分離”的狀態的一種統稱。某物是否擁有某種屬性,或是否處于某種狀態是“實在”層面的事情,因此由“對象”與“性質”結合而成的“事實”的本質是不會遭人誤解的,是否存在這樣的結合物也是基礎性的,是“不能被說得更清楚的”。在這樣的“事實”解釋下,摩爾通過如下的方式解釋“真”:“我們可以說得更為普遍一點:說一個信念是真的,常常是說它所指稱的事實的確如此或者已經存在著的;說一個信念是假的,常常是說它所指稱的事實并非這樣或是不存在的。”[5]256

雖然摩爾對“事實”概念作了一定的解釋,但更多是將它作為一種原初性的、基礎性的概念。以羅素和維特根斯坦為代表的邏輯原子論者做了更多的工作,羅素對“事實”給予了較為充分的說明,雖然他也認為“事實”是不能夠被清晰定義的,但“事實”的確是使“命題”(3)為真為假的東西:

我首先試著給出一個“事實”含義的初級解釋。當我說一個事實時——我并不想試著給出一個準確的定義,只是一種解釋,讓你知道我在說什么——我的意思是要表達那些使得命題為真為假的東西。如果我說“天在下雨”,只有在特定的天氣狀況下我說的話才是真的,在其他的天氣狀態下為假。那個使我的陳述為真的天氣狀況,就是我稱之為“事實”的東西。[6]6

這種解釋“事實”的方式體現了羅素“基于事實的符合論”立場。與摩爾相同,這種表述方法也面臨著問題,那就是用“真”去解釋“事實”——事實就是使命題為真的東西,若之后再用“事實”去定義“真”,那么就會陷入循環定義。這并不是表明完全不能用“真”去解釋“事實”,而是不能只用“真”去解釋“事實”,不能用“真”構成“事實”的本質屬性。因此,需要更多關于“事實”的獨立解釋。羅素雖然表明自己并不是要給“事實”下一個定義,但是他的確對“事實”做了很多方面的理論構建,可以概括為以下幾個方面:

第一,事實是客觀的,存在于世界中。這一點清晰地表達在他的《邏輯原子主義哲學》中,他稱“世界包含事實,而事實是不論我們對之持有什么樣的看法而該是怎么樣就是怎么樣的東西”[6]6。羅素認為這樣的觀點是不需要論證的,因為它是“自明之理”。“自明之理”是顯而易見的,特意提及它們都顯得可笑。也就是說,事實的客觀性是羅素事實理論的基礎性前提,羅素的事實觀是一種“實在主義”的事實觀。

第二,事實不是殊相,而是一種混合物。同樣存在于世界,具體的事物就不能被稱為“事實”,因為單獨的事物不能判定命題的真、假。羅素認為:“當我們說某一事物具有某一性質時,或是指事物對另一事物具有某一關系時,我們就表達了一個事實;但是那個具有性質或關系的事物并不是我叫作一個‘事實’的東西。”[6]7對“事實”概念作這樣的要求,也是出于人們認識世界的需要,因為“外部世界——知識想要了解的世界——并不能僅僅通過各種‘殊相’來加以描述,你必須重視我所說的事實,那些由句子所表達的東西,這些東西就像一個個桌子和一個個椅子那樣多,是真實世界的一部分”[6]8。

第三,真、假并不是事實的屬性。事實就是事實,沒有真、假之分。“很明顯,沒有事實的真、假二元論,存在的只是事實。”[6]9我們甚至不能說“事實都是真的”,因為真、假是具有相對性的,那意味著你有可能把假的東西說成是事實。

第四,事實有很多種類,最為典型的區分就是原子事實、普遍事實、否定性事實。

首先,羅素將“原子事實”定義為最簡單的那類事實。[6]26他舉例說,如果你看見手中的粉筆說“這是白的”,那么你就獲得了一個簡單的事實;二元關系也可以組成一個簡單事實,例如“這個在那個的右邊”;三元關系也同樣如此,例如“我把它給了她”。以此類推,就會得到一個原子命題系統。原子命題的構成分為兩個部分,即“關系”和“殊相”:

每個原子事實中有一個成分……這一成分是一個性質或者二元、三元、四元……的關系。為了談論這些問題,我們把一個性質叫作“一元關系”,這樣會非常便利……一切原子命題都對不同層次的關系作了斷定。除了關系之外,原子事實還包含關系的諸項——如果是一元關系就有一個項,如果是二元關系就有兩個項,以此類推。我把這些進入原子事實的“項”定義為“殊相”。[6]27

羅素還給“殊相”下了一個定義:殊相就是原子事實中的諸關系項。總之,原子事實是最簡單的事實,只包含一個關系,以及與這個關系相對應的多個殊相。

其次,普遍事實是相對特殊事實而言的。從名稱就可以區分,特殊事實就是針對個別對象的事實,普遍事實則是針對一類事物的事實。羅素認為,普遍事實不等于所有相關特殊事實的疊加,因為永遠無法保障所列舉的特殊事實能夠完整地描述這個世界:

倘若設想你只是用特殊事實就能完滿地描述這個世界,那就會再次鑄成大錯。假定你成功地記述了整個宇宙中的每一個單一的特殊事實,而且宇宙中任何地方不再有你沒有記載的任何種類的單一特殊事實,你仍然不會獲得關于宇宙的完滿的描述,除非你又添上一句話:“我記述的這些是全部的特殊事實。”因此,倘若不是既有特殊事實又有普遍事實,你就不能希冀于完滿地描述這個世界。[6]27

最后是否定性事實,存在否定性事實的觀點是羅素事實理論中最具爭議性的,因為人們直覺上認為,并沒有否定性事實,只存在肯定性事實,否定性事實可以用肯定性事實來表示。但是羅素認為缺少一個事實這本身就是一個否定的事實。羅素傾向于承認否定性事實的動機很簡單:若不承認存在否定性事實,那么是什么使得一個肯定性的假命題為假呢?

我認為,最好還是把否定的事實看作最終的事實,否則你就會發現:要說出命題到底對應的是什么,這是非常困難的。例如,當你有一個假的肯定命題(比如說“蘇格拉底活著”)時,因為真實世界中有一個事實,這個肯定命題便是假的。只是因為有一個事實,一個事物才可能是假的,因而你會看到要說出下面這一點是極端困難的:如果你不打算承認否定的事實,那么當你作出一個假的肯定的斷言時,到底發生了什么呢。[6]28

羅素將否定性事實看成與原子事實一樣的簡單和基礎。這點似乎也不難理解,因為古典符合論就包含著否定事實的對應項“非是者”——“事物并不處于某種狀態之中”。羅素承認否定事實并不是要與否定命題對應,事實的肯定還是否定——即殊相與關系項之間的狀態關系——是客觀的,并不由命題決定;相反,一個事實無論肯定還是否定,都有兩個命題與之相對應,并且這個事實使它們一個為真、一個為假。但羅素對于否定性事實存在與否的態度并不是完全肯定的,而是“權宜”。羅素承認:“我并沒有肯定地說存在否定性事實,而是說也許存在。”[7]25

在這種事實觀下結合邏輯原子論者的分析方式,便可以將命題與事實之間的符合關系刻畫為一種“同構”關系。邏輯原子論者十分重視邏輯分析,認為分析的目的在于揭示每一個命題都是它所描繪的實在的圖式。分析的途徑包括:把分子命題或復合命題分解為原子命題或基本命題,把原子命題分解為名稱和謂詞等不可再分的終極單元,再結合前面提到的事實結構和類型——專名對應殊相,謂詞對應屬性或關系,原子命題對應原子事實,復合命題的真值可以化約為組成它的原子命題的真值。加上一些特殊的情況,羅素的符合論可總結為如下形式(4):

一個命題X為真,當且僅當:

(Ⅰ)若X為原子命題,那么存在一個原子事實Y,使得X符合Y;

·一個原子命題X符合原子事實Y,當且僅當X與Y同構;

·一個原子命題X與原子事實Y同構,當且僅當:

(ⅰ)命題X中的n元謂詞Rn意指(5)事實Y中的n元關系Rn;

命題X中的n個名稱a1,a2,……,an意指事實Y中的n個殊相a1,a2,……,an。

(ⅱ)命題X中的位置元素O等同事實Y中的位置元素O。

(Ⅱ)若X為否定命題、全稱命題或存在命題,那么分別存在否定事實、一般事實、存在事實Y,使得X與Y相符合。

(Ⅲ)若X為分子命題,則:

(ⅰ)若X為p并且q的形式,則存在原子事實p′和q′,使得p與p′相符合,q與q′相符合;

(ⅱ)若X為p或q的形式,則至少存在一個原子事實p′或q′,使得p與p′相符合或q與q′相符合;

(ⅲ)若X為p→q的形式,則存在原子事實q′,使得q與q′相符合,或存在否定事實非p′,使得p為假。

(Ⅳ)若X為邏輯命題,則X的真是先驗的。

羅素的符合論被認為是“基于事實的符合論”中最具代表性的理論,前期維特根斯坦的圖式論與羅素的理論有著異曲同工之妙。“真值承擔者為真是因為其與事實相符合”便一度成了符合論的代表性觀點,在20世紀初期與真之融貫論、實用主義真理論等觀點之間展開了激烈的論戰。

三、“事實”概念與符合論的適配性

阿姆斯特朗的“使真者理論”被認為是符合論的現代變種理論,他本人也對“事實(事態)”概念做了系統的刻畫。可以結合阿姆斯特朗的觀點來探討如下幾個重要問題:“事實”實體得以出現的契機是什么,“事實”概念為什么能與符合論相適配,“基于事實的符合論”本身的優勢是什么?

首先,符合論早期為什么沒有出現“事實”概念,其后出現的契機是什么?李主斌給出了如下解釋:

在亞里士多德的實體—屬性分析中,關系實際上是缺失的。盡管關系是亞里士多德的九大屬性范疇之一,但由于關系被認為存在于實體中,因此所有的關系語句也同樣被分析為主謂式。舉例而言,句子“蘇格拉底是柏拉圖的老師”被分析為蘇格拉底具有是柏拉圖的老師這一屬性。可以看到,這里所說的關系實際上是我們今天所說的關系性質……但這一事實之可能性,依賴于蘇格拉底與是哲學家實際地關聯起來,即要求一種關系。然而,當關系被理解成關系性質時,則無法承擔這里所要求的它的角色。[8]85

“關系”被解釋為獨立項是事實得以實體化的形而上學基礎,這種說法其實來源于阿姆斯特朗對于事實本體論何以出現的歷史梳理,僅僅承認實體存在是不夠的,因為事實是一個結合體,并不是它的組成部分的簡單羅列。不僅要承認這個“結合體”中相互結合的各個部分,而且需要承認它們之間存在一種結合力。關系的存在就是起到結合力的作用,它使得我們清楚是什么使得相互獨立的不同實體結合在一起組成一個整體。但同時,把幾個關系解釋為獨立項也面臨著“布拉德雷倒退”的威脅。

以往解決這一難題的一般策略是既承認“性質”和“關系”的存在,又將它們當作一種共相,是事物的存在方式,是“不飽和的”,弗雷格、羅素、阿姆斯特朗等都采取過這樣的策略。但這就又回到了原來的問題,作為事物存在方式的“共相”是否真的具有獨立存在性,也就是“共相”作為實體與“殊相”作為實體是否具有相同的地位?由此又引發新的爭論,并且這種方式能否從根本上解決“布拉德雷倒退”問題也是有待商榷的。

雖然“事實”作為統一體還存在爭議,但是不能否認只有這種統一體的事實才能更好地與符合論相結合,因為符合論有一個很重要的推論,名為“符合論的關涉性原則”——若一個命題(或語句)為真,那么這個命題(或語句)與它相符合的實在之間必須具有密切相關性。[9]28這個直覺可以從不同階段符合論對“符合關系”的刻畫中得到,例如在摩爾的符合論中,一個信念為真,必須是它所指稱的事實存在或的確如此,只有這樣,真信念和事實之間才能構成“符合關系”;羅素的原子命題僅僅與其內部結構有一一對應關系的原子事實相符合:必須找到名稱所指稱的個體、謂詞所指稱的關系所組成的事實。因此,符號的“意指”關系,在確立真命題與所符合的事實之間的相干性上起到了關鍵作用;即便是允許“多對多”的使真者理論,對使真者也是有可辨識度要求的:“我們或許要說,對于某一特定真命題的諸使真者來說,或多或少要具有一定的可辨識度。越具包容性的使真者,它的可辨識度越低。 ”[10]17

其次,結合具體的事例來探討“事實”實體對符合論來講為什么是適配的。

以命題〈這朵花是紅色的〉為例,這個命題若為真,它所符合的“實在”是什么呢?按照唯名論的觀點,世界上存在的僅僅是個別事物,是殊相,它們否認共相具有客觀實在性。而符合論要求命題與客觀實在相符合,因此該真命題所符合的實在只能是【這朵花】(6)。但問題在于,這個實體可以被多個真命題相符合,如〈這朵花很香〉,〈這朵花是百合花〉等,這會使得不同的真命題與一個相同的實在符合,這樣的使真者對命題來說過于“籠統”,原命題只是在說性質“紅色”內在于這朵花之中,與這朵花的其他屬性都不相干。當然,唯名論也有處理“共相”的方式,那就是將共相處理成殊相的集合。按照這樣的方法,這個命題所符合的是【所有紅色的對象的集合】,當然,那朵紅色的花自然也包含在其中。這樣的做法看似刻畫了共相,使之與原命題更相關,實則把所符合的實在的范疇拉得更大了。這樣看來,唯名論立場上的兩個回答都不令人滿意,從符合對象與真命題之間的相關性考慮,似乎承認“共相”存在的實在論立場更有優勢。實在論的觀點認為:除了殊相以外,共相本身也具有實在性。在這樣的立場下,便能找出命題中謂詞在世界中的對應物。但問題在于,僅僅承認二者的存在是否足夠,即這個命題所符合的對象是否可以表示為【這朵花】和【紅色】這兩個“實在”的簡單羅列?并非如此,阿姆斯特朗論述到:

想象一下這樣的情況,一個殊相a示例了共相F,a是F。在世界上一定不存在某一個東西,為這個命題的“真”提供一個本體論的基礎嗎?這個使真者或者這個基礎不會是a,因為在任何程度上a都僅僅是一個殊相,殊相都區別于它們的性質。那么把a和F加在一起呢?這種辦法似乎好些,但是仍有一種辦法否定它,那就是:即使a和F都存在,但a不是F,F在其他的地方被示例了。[11]1

也就是說,即便是殊相“這朵花”和共相“紅色”都存在,它們之間也可能并不存在示例關系。因此,使真者僅僅由命題所提及的殊相與謂詞所代表的共相簡單加和而組成是不夠的,還要對它們之間的“示例”關系有所表達。這就意味著,需要承認世界中存在這樣一種結合體,它由殊相、共相以及它們之間的關系組成。承認“事實”或“事態”的存在就能夠充分保障真命題與所符合對象之間的“密切相關性”,用阿姆斯特朗的話來講,就是便于找到真命題的“最小使真者”。因此,“事實”作為實體存在與“符合論”之間具有很強的適配性。

仍需要關注一個很重要的問題,那就是在不承認“事實”實體的前提下,“關涉性原則”和“可辨識性”是否同樣能夠得到保障。前文提到,若要這兩個原則得到保障,在本體論層面要存在三個要素:具體對象(殊相)存在,性質、關系(共相)存在,并且它們之間的結合力(示例關系)存在。大多數“基于對象的符合論”都會直接或間接地承認這三要素的存在,因此,根據“事實”概念的結構解釋,承認了這三個要素就等于承認了事實,承認事實存在并沒有在本體論上承諾更多東西。

最后,簡單分析“基于事實的符合論”相較于傳統的“基于對象的符合論”有哪些改進。前文提及的傳統的“基于對象的符合論”所面臨的最大問題在于只能討論“主謂式”結構句子的真值,這其實源于亞里士多德“實體—屬性”這種世界模型的形而上學預設,根據世界的形態,對真理有所限定。但是“基于事實的符合論”并沒有限定真值承擔者的類型,從羅素的符合論中便可以看出,他討論了更多命題類型的真值——復合命題、量化命題、否定命題等。相反,同構說的構建更像是依照著命題的結構去映射世界的結構,通過命題去找“事實”。這樣的做法雖然一定程度上顧及了真值承擔者的靈活多變性,卻也帶來了很多麻煩。

四、“事實”概念帶來的麻煩及其實質

“事實”概念給符合論帶來了很多疑難。

首先就是“可笑的事實”問題。“基于事實的符合論”預設每一個命題(或其他真值承擔者)都對應一個“事實”或者“準事實”,不僅命題本身結構是豐富的,組成命題的成分也是多樣的。因此,在依照命題去尋找它們所符合的事實時也面臨著困難。例如,羅素為了證明否定命題為“真”而承認了“否定性事實”的存在,為了證明量化命題的“真”而承認“一般事實”和“存在事實”,但這些事實類型是否存在是極具爭議的。另外還有很多包含虛構對象和包含時態、情態詞的命題,若它們都對應著特定的事實的話,那是否意味著存在更多“五花八門”的事實呢?

拉斯穆森(Joshua L.Rasmussen)將這些“五花八門”的事實稱為“可笑的事實”[9]28,他共給出了七個例句來說明這個問題,可歸結為三類小問題:其一,命題結構的符合論解釋疑難,即“或者”“并且”“并非”“蘊含”等這樣的邏輯聯結詞在世界中是否有對應物的問題。羅素的觀點自然是認為它們不對應任何東西,但問題在于這些聯結詞的確在判定復合命題真值時起到了關鍵作用,若它們在世界上并無對應物,也就說明能夠決定命題真值的因素有一部分并不在世界當中,這與符合論的基本觀點相悖;但要找出它們在世界中的對應物,又顯得極其違背直觀。在國內關于這個問題的論戰中,陳波提到“邏輯常項指稱世界的形式結構”[12]122,這個觀點來自吉拉·謝爾(Gila Sher)[13]33,但這種觀點能否得到廣泛認同還是一個問題。其二,對象的符合論鎖定疑難,即在鎖定命題的談論對象時出現的各種各樣的問題,例如并不存在的對象、已經逝去的對象、虛構的對象等等。這迫使我們不得不考慮所涉及對象的形態、實在性、時間性以及人的臆想行為。其三,模態詞的符合論解釋疑難,即由“可能”“必然”等模態詞構成的命題該如何用符合論解釋其真值的問題。符合論要想每次都順利地找到命題所符合的事實并不是簡單的事情,若強行尋找,只能找到一個個“可笑的事實”,并且會讓人認為,事實是命題的附屬品,有一個真命題,就有一個事實。陳波在文章中一再表明“嚴格的同構說是一種神話,并非每一個語言成分都對應著世界中的某個東西”[1]78。

“可笑的事實”問題可以算作對符合論的責難,但不能說是因為“事實”概念而對符合論產生的責難。換句話說,即便沒有“事實”概念,這些問題依然存在。上述三類問題其實都是針對不同類型命題的組成部分如何與世界中的對象對應起來的問題,屬于符合論如何合理確立真值承擔者與世界之間的關系問題,也就是“符合關系”預設下的指稱問題。因此,即便沒有“事實”概念,邏輯聯結詞的指稱問題就能夠解決了嗎,虛擬對象就存在了嗎?那些“基于對象的符合論”也逃脫不了這些問題的詰問,因為面對不同類型的真值承擔者,“符合關系”當作何種解釋是所有類型符合論的核心議題。

其次,“彈弓論證”問題。戴維森(Donald Davidson)版本的“彈弓論證”被認為是反符合論的論證,他意在證明“所有的真句子都符合相同的事實,并且是唯一的大事實”[14]42。“彈弓論證”的成立依賴兩個規則:

LP規則:如果〈φ〉?〈ψ〉,那么[φ]fact=[ψ]fact(“?”表示邏輯等值,“=”表示同一)。即任意兩個邏輯等值的命題符合相同的事實。

SP規則:如果〈φ〉?〈ψ〉,那么[φ]fact=[ψ]fact(“?”表示語義等值,“=”表示同一)。即任意兩個語義等值的命題符合相同的事實。兩個命題是語義等值的,當且僅當它們的不同之處僅在于一個命題中的單稱詞項被另一個命題中的具有相同所指的單稱詞項所代替。

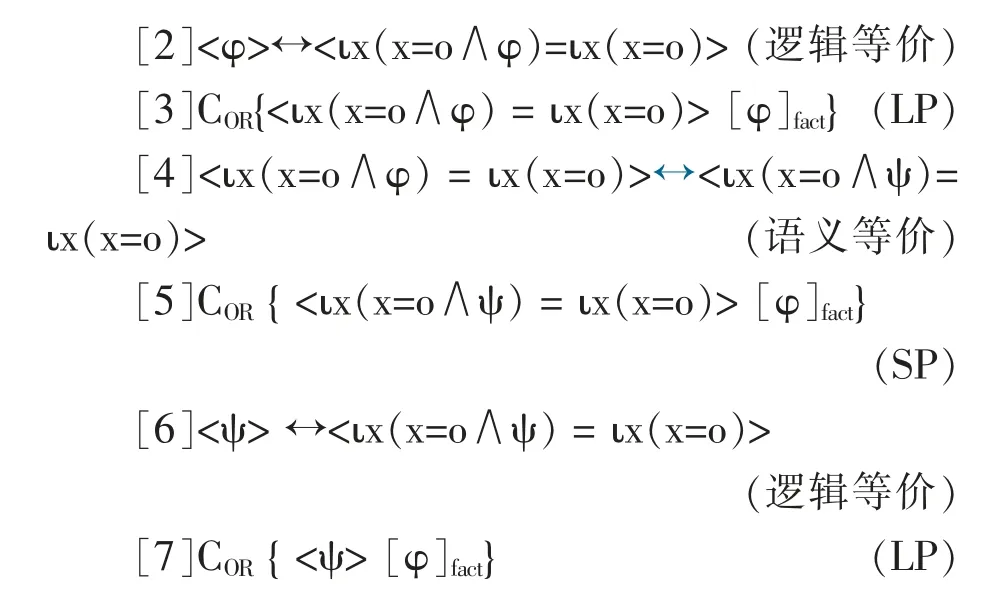

那么,令〈φ〉和〈ψ〉是兩個任意真命題,o是任意的對象的名稱,COR表示符合關系,[φ]fact表示真命題〈φ〉所符合的那個事實,“彈弓論證”便可表示為如下論證:

從這個論證可以看出,〈φ〉和〈ψ〉是兩個任意的真命題,它們卻符合相同的事實,戴維森由此推出所有的真命題都符合相同的事實。

但是,“無論是SP規則還是LP規則,在“彈弓論證”中的使用都是錯用或無效的,“彈弓論證”不能達到反符合論的目的”[17]1。“彈弓論證”所揭示的問題并不僅僅在于“事實”概念,仍有指稱問題的因素。“彈弓論證”能得以構建的很大因素在于其默認兩個構造的摹狀詞是共指的,但實際上它們并不必然共指,且它們的構造方式也極不合理。因此,如何確保單稱詞項順利指稱相應的殊相,也是“符合關系”需要討論的范疇。從另一個角度說,只需要改變稱謂,將“符合于相同的事實”改寫為“符合于世界中相同的對象和性質”或“符合于世界中相同的對象序列和關系”,在具體論證中將任意真命題所符合的事實“[φ]fact”改寫為對象與關系的結合物“Rna1,a2,……,an”,那么整個論證還是可以構建下去的。也就是說,若“彈弓論證”是正確的,那么即便沒有“事實”概念,也會面臨“所有的真命題都是因為相同的對象具有相同的性質或相同的對象序列處在同一個關系中而為真”這樣的問題。

最后,“事實”概念的合理性問題。圍繞“事實”概念究竟是什么的爭論從未斷絕過,摩爾認為“命題”是一種事實;邏輯原子論者認為事實是一個復合物,最終都可以歸結為殊相和性質;邏輯實證主義者認為事實就是我們的感覺經驗;奧斯汀(John Langshaw Austin)認為事實就是世界中的存在物;陳波“事實沒辦法個體化”的觀點,戴維森早先也有過類似的表述:“如果我們試圖為指稱事實提出某種嚴肅的語義學,我們就會發現:事實是連成一片的,沒有辦法在它們之間作出區分。”[15]5在奧斯汀與斯特勞森(Peter Frederick Strawson)關于“事實”概念的爭論中,斯特勞森也對奧斯汀認為事實可以被個體化的看法發表過如下觀點:“奧斯汀先生看起來忽略了‘事實’與‘事物’之間存在著完全不同的類型上的差別。”[16]167斯特勞森認為“事實”是一種“偽實在”“偽物質”,與物是不同的。他不同意符合論將“事實”“事態”這樣的概念像物一樣被稱為“一個事實”“一個事態”,而奧斯汀的問題就在于他沒有“抵擋住這樣的誘惑”[16]169。

這些問題雖然都是針對“事實”概念而提出的,但揭示的符合論問題真的僅僅在于“事實”概念嗎,去掉“事實”概念就能一了百了了嗎?縱觀國內的這場爭論,都是圍繞著符合論是否需要“事實”概念而展開,但討論的問題實則是“否定性事實問題”“事實的個體化”問題等,都是披著“事實”概念外衣的指稱問題。且“事實”概念的存在對符合論而言也是大有裨益的,能夠保障符合論所需的“關涉性原則”或“可辨識性”,而承認三要素存在與承認“事實”存在在本體論上并沒有實質差別。實際上,有關“事實”何以連成一片、“事實”的個體化問題是否是難以解決的問題,都是可以進一步商榷和處理的。

無論是“基于對象的符合論”還是“基于事實的符合論”,在近當代都有新的發展或變種理論的產生,例如塔斯基的語義真理論就可以看作對亞里士多德“基于對象的符合論”的一種延伸發展,吉拉·謝爾的實質真理論也是一種“基于對象的符合論”,阿姆斯特朗的使真者理論可以看成“基于事實的符合論”的一種變種理論,拉斯穆森的符合論特別是他的事實理論也是對“基于事實的符合論”的一種辯護。各種類型的真理符合論仍在向前發展,它們與事實的糾葛仍會繼續下去,追求真理是我們永恒的使命!

注釋:

(1)由于翻譯為漢語以后句子的結構用詞發生了變化,因此下面的分析以英文原文為主。例子來源于Künne。

(2)摩爾認為“信念”是真值承擔者。

(3)羅素認為“命題”是真值承擔者。

(4)對羅素真理論的總結大部分來自羅素的《邏輯原子主義哲學》,還有一部分參照羅素的《我們關于外在世界的知識》。

(5)在羅素的原文中用的是“means”,名詞形式使用的是“meaning”。按常理,應該將“means”譯為“意味著”,但是由于羅素的意義理論是一個外在論,不同于一般理解的意義理論是一種內涵理論。因此,本文遵循《邏輯與知識》苑利均版本的譯法,將其譯為“意指”。但這一部分使用的“意義”和“意指”二詞,其實是同一個詞的不同形態。

(6)這里用符號“【……】”來表示命題所符合的東西,按照符合論的觀點,能夠加在括號內的,必定是某個“實在”或是某些“實在的集合”。