教練員領導行為與團隊凝聚力關系的元分析

張自云,金成吉

(遼寧師范大學 體育學院,遼寧 大連 116029)

0 前 言

團隊凝聚力作為群體的一個特性,代表著群體的團結、一致、和諧,是反映體育團隊戰斗力的重要標志之一,根本原因在于運動團隊環境對其成員的心理影響非常特殊[1]。研究運動團隊凝聚力比研究其他一般的社會群體具有更深層的意義,因為運動團隊是由多個運動員、教練員和管理者組成的特殊群體,并且具有高度明確的任務目標。高度的團體凝聚力能夠激發運動員為集體和團隊榮譽感而戰的強烈動機,能增進運動員之間的相互信賴與相互支持的情感,加深運動員之間的理解和深化技戰術的磨合,能使整個團隊的斗志得到鼓舞,達到整體水平發揮出最理想的效果[2]。Carron等在1982年提出的團隊凝聚力的定義及概念體系,在后續研究中得到認可并被廣泛引用,研究認為團隊凝聚力是“在追求群體目標的過程中,反映一個群體團結在一起,保持整體傾向的動態過程”[3]。我國臺灣學者陳其昌認為“群體的凝聚力是群體對其成員的吸引力以及群體成員相互之間的吸引,凝聚力高的團體成員,能彼此接納并且同心協力完成共同的目標”[4]。團隊凝聚力理論模型[3]指出,領導因素是影響團隊凝聚力的重要變量,以往研究也表明,領導行為會影響團隊凝聚力。教練員領導行為是教練員與運動員之間的心理關系,是人與人、人與訓練和競賽、人與目標實現關系中的表現形式。因此,可以把教練員通過自己的活動對運動員施加影響,實現某種目標過程中所表現出來的各種行為稱為教練員領導行為[5]。它是教練員指導和影響運動員在一定條件下實現其目標的行動過程。根據多維度教練員領導模型,Chelladurai等修改并編制的運動領導行為量表(LSS)是目前應用最廣泛的教練員領導行為測量工具[6],該問卷包含訓練指導行為、民主性行為、專制性行為、社會支持行為和積極反饋行為等5個維度。我國學者也針對我國教練員領導行為的實際情況對量表進行了修訂和分析,修訂后的量表具有良好的信度和效度,其結果初步驗證了領導行為的五維模型我國具有一定的適用性[7,8]。

領導行為和領導風格與凝聚力的發展密切相關,工作取向的領導者所帶領的團隊凝聚力較低;人際關系取向的領導者帶領的團隊凝聚力較高[9,10]。在體育運動團隊中,教練員領導行為是影響團隊凝聚力的重要因素之一。研究表明教練員領導行為對團隊凝聚力具有積極影響,能夠有效預測團隊凝聚力[11-13]。Westre和Weiss[14]通過對高中足球團隊的研究表明,運動員知覺到教練員領導行為與團隊凝聚力有顯著相關,當選手知覺到有較高的教練領導行為,會有較高的團隊凝聚力,即高社會支持、訓練與教學、正向回饋及民主方式的教練領導行為與高任務的凝聚力有關。大多數研究證明專制領導行為與團隊凝聚力呈負相關[15],教練員領導行為其余四個維度與團隊凝聚力均呈正相關。但也有研究表明,教練員領導行為的民主行為、積極反饋行為與團隊凝聚力之間的相關關系不顯著[16],專制行為對團隊凝聚力無顯著影響[17]。國內研究大多是關于教練員領導行為與團隊凝聚力關系的實證研究,并沒有使用定量回顧的方法進行大規模且系統地分析已有研究結果;國外研究關于教練員領導行為與團隊凝聚力的元分析研究鮮有,其存在一定的局限性。Kim和Cruz[18]通過元分析探討教練員領導行為對運動員滿意度和團隊凝聚力的影響,但所選擇的元分析樣本文獻基本上都是國外研究,缺少本土化研究特點。

綜上所述,本研究將充分利用現有研究成果,運用元分析方法探討教練員領導行為各維度指標變量與團隊凝聚力的關系以及影響兩者之間關系的調節變量,為后續研究提供參考依據。在Meta分析中,那些能夠解釋或幫助解釋更多方法差異的任何變量都可以稱之為潛在調節變量[19]。潛在調節變量一般可以分為情境因素和測量因素兩類,情境因素包括被調查者特征、組織特征等;測量因素包括測量工具特征、數據測量方式等[20]。本研究在對46篇文獻進行梳理,并借鑒以往元分析相關研究,確定不同學段、任務依賴程度、團隊凝聚力測量工具三個潛在調節變量。具體來說,本研究將回答以下兩個問題:第一,教練員領導行為各維度指標變量與團隊凝聚力之間關系的密切程度;第二,不同學段、任務依賴程度、團隊凝聚力測量工具在教練員領導行為與團隊凝聚力關系之間的調節作用。

1 研究方法

1.1 文獻檢索

本研究全面檢索了相關文獻,檢索策略分為中文文獻和英文文獻兩個部分。檢索時間截止到2021年10月。①中文文獻檢索:主要將“教練員領導行為”“訓練與指導行為”“民主行為”“專制行為”“社會支持行為”“積極反饋行為”分別與“團隊凝聚力”“凝聚力”等主題詞進行聯合檢索,檢索數據庫主要包括CNKI數據庫、萬方數據庫、中國科技期刊數據庫、中國臺灣學術期刊在線數據庫和中國臺灣博碩士論文知識加值系統等,同時也采用Google學術以及百度學術等搜索方式進行補查,共檢索到中文相關文獻96篇。②外文文獻檢索:主要將“coaching leadership”“coach leadership”“leadership styles”分別與“group cohesion”“team cohesion”“cohesion”等主題詞進行聯合檢索,檢索數據庫主要包括Web of Science、PubMed、Elsevier、Springer和ProQuest博碩士論文全文數據庫等,同時也采用Google學術以及百度學術等搜索方式進行補查,共檢索到外文相關文獻37篇。

1.2 文獻納入標準

對于檢索到的相關文獻,按照以下標準來決定是否納入到元分析的研究之中:①必須報告了數字結果的實證研究,綜述性文獻和元分析被排除;②文獻中必須報告了教練員領導行為各維度指標變量(訓練與指導行為、民主行為、專制行為、社會支持行為和積極反饋行為)與團隊凝聚力關系的相關系數,排除研究其他教練員領導行為的文獻。③文獻中涉及的調查數據不能重復,若以同一份數據發表兩篇以上的論文或以不同形式發表,只納入其中一篇文獻。根據上述納入標準對文獻進行篩選,其中符合納入標準的文獻共46篇,中文文獻有42篇,外文文獻4篇。

1.3 文獻編碼

本文嚴格遵循Lipsey和Wilson[21]的元分析編碼規范制作編碼表,由兩名研究生分別對納入元分析的46篇樣本文獻進行獨立編碼。編碼內容為研究描述項和效應值統計項,前者包括作者、發表時間、樣本性別、樣本學段、運動項目、指標變量及其維度、測量工具和樣本所屬地等研究特征信息;后者包括樣本量和圍繞Pearson相關系數的統計項(如r值、α值、P值、t值、F值等)。

另外,由于本研究還涉及調節變量的作用,本研究需要對不同學段、任務依賴程度和團隊凝聚力測量工具進行再次編碼。其中,不同學段分為小學、中學和大學3類;任務依賴程度分為相互依賴的任務少、相互依賴的任務中等和相互依賴的任務多3類;團隊凝聚力測量工具分為Carron等的量表、陳其昌等的量表和其他人的量表3類。

1.4 統計分析

本研究采用CMA 3.0軟件(Comprehensive Mete-Analysis V3.0)進行元分析,首先,以相關系數r作為效應值,采用Fisher’s Z將r值轉換成近似正態分布的Zr值,再轉換為相關系數。其次,采用失安全系數、Egger’s回歸系數檢驗、Begg秩相關檢驗和剪補法(trim and fill)綜合檢驗樣本文獻的出版偏倚問題。再次,對效應值進行同質性檢驗以確定計算模型,并以此進行主效應檢驗,計算教練員領導行為各維度指標變量與團隊凝聚力之間關系的效應值。最后,檢驗不同學段、任務依賴程度和團隊凝聚力測量工具等調節變量在教練員領導行為各維度指標變量與團隊凝聚力之間所起的作用。

2 研究結果

2.1 出版偏倚分析

出版偏倚是指當已發表的研究文獻不能系統全面地代表該領域已經完成的研究總體[22]。任何一個元分析研究都應該關注出版偏倚的問題,本研究采用失安全系數、Egger’s回歸系數檢驗、Begg秩相關檢驗和剪補法來檢驗納入元分析的文獻是否存在出版偏倚。失安全系數是用來估計需要納入多少未發表的文獻方可使研究結果從顯著變為不顯著,以檢驗是否存在出版偏倚[22]。當失安全系數小于5K+10時,說明樣本文獻存在較嚴重的出版偏倚;反之,當失安全系數值越大說明存在出版偏倚的可能性越小,元分析的結果越穩定[23]。當Egger’s回歸系數檢驗或Begg秩相關檢驗的P值不顯著時(P>0.05),說明研究結果不受出版偏倚的影響;當P值顯著時(P<0.05),采用剪補法檢驗出版偏倚給元分析結果造成的影響,若剪補后的效應量未發生顯著變化,則認為不存在出版偏倚[24]。

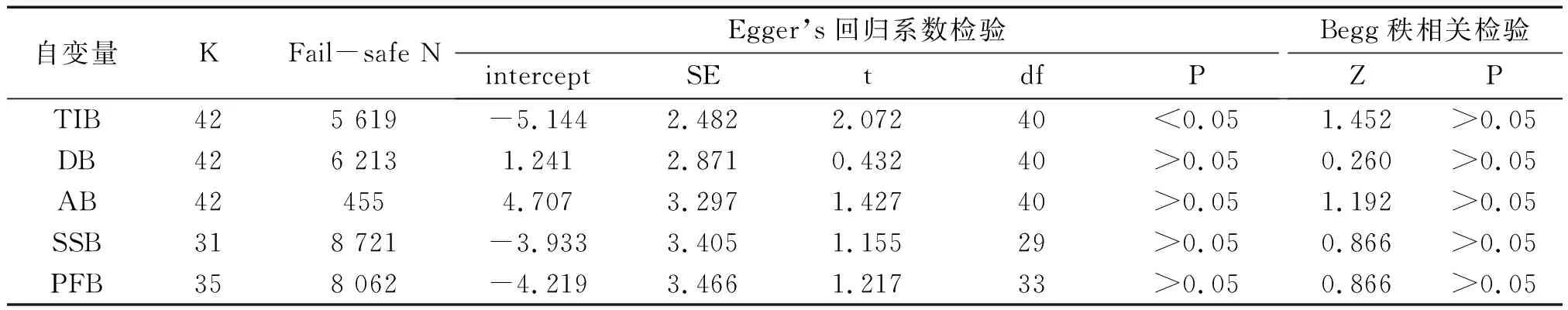

由表1可知,首先,教練員領導行為的各維度指標變量與團隊凝聚力關系的失安全系數均遠大于5K+10;其次,除了訓練與指導行為的Egger's回歸系數檢驗的P值為0.044(P<0.05)以外,其余各變量的Egger's回歸系數和Begg秩相關檢驗P值均不顯著(P>0.05),說明研究結果不受出版偏差的影響。為此,需要采用剪補法,檢驗出版偏倚對訓練與指導行為的元分析結果帶來的影響[25]。檢驗結果發現,訓練與指導行為變量剪補前r= 0.471(P<0.05),95% CI=(0.423,0.517),P<0.05;剪補后r= 0.401(P<0.05),95% CI=(0.340,0.458),剪補前后變化值為0.07,表明元分析受出版偏差的影響較小。因此,本研究元分析的主要結論還是有效的。

表1 出版偏倚檢驗結果

2.2 同質性檢驗

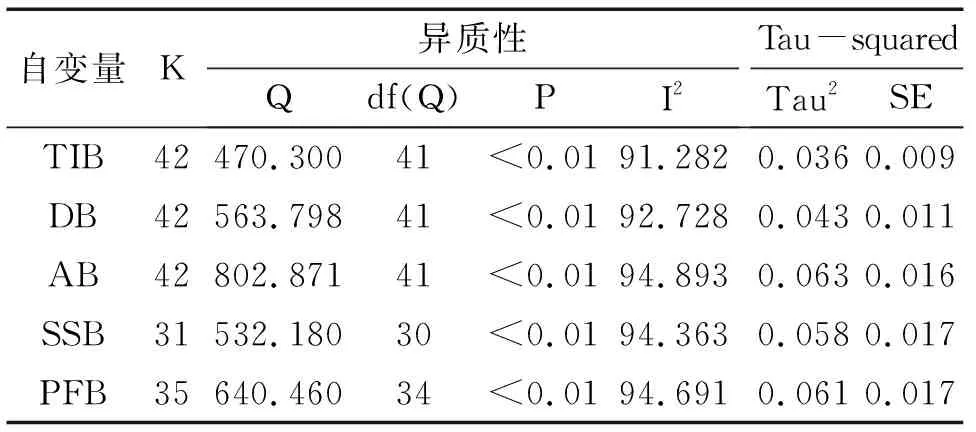

同質性檢驗是為了判斷效應值之間是否具有同質性,以此確定后續數據分析該如何選擇模型。根據研究,若各效應值表現為同質性,則采用固定效應模型;反之則采用隨機效應模型[26]。在同質性檢驗中,當Q值達到顯著性水平時(P<0.05),說明各效應量之間存在異質性;I2表示觀察變異在多大程度上是由效應值得真實差異造成的,I2值的分界點為75%、50%、25%分別表示高、中、低異質程度[27];Tau2表示研究間變異的多少可用于計算權重。蘇濤[28]在研究中指出,只有當I2>75%且P<0.05時,才選擇隨機效應模型。由表2可知,教練員領導行為各維度指標變量的Q檢驗均顯著(P<0.05),表明元分析中各研究的效應量均存在異質性,教練員領導行為各維度指標變量的I2值在91.282到94.893之間,表明觀察變異的91.282%-94.893%是由效應值的真實差異所造成的,且I2值均高于75%的臨界值,說明各研究的效應量存在高度異質性;Tau2值在0.036到0.063之間,說明研究間變異有3.6%~6.3%可用于計算權重。綜上所述,教練員領導行為各維度指標變量與團隊凝聚力之間均存在高度異質性,因此,本研究選擇隨機效應模型。

表2 效應量同質性檢驗結果

2.3 主效應檢驗

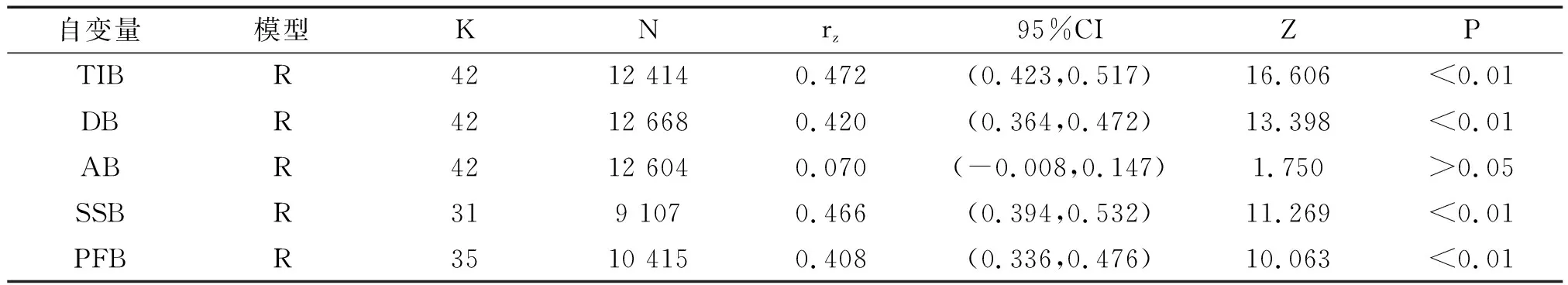

對教練員領導行為各維度指標變量與團隊凝聚力之間的關系進行主效應檢驗,由表3可知,納入元分析的文獻共有42項研究(N=12 414)報告了訓練與指導行為與團隊凝聚力的相關關系,隨機效應模型顯示,訓練與指導行為與團隊凝聚力的整體相關系數為0.472(P<0.01);有42項研究(N=12 668)報告了民主行為與團隊凝聚力的相關關系,隨機效應模型顯示,民主行為與團隊凝聚力的整體相關系數為0.420(P<0.01);有42項研究(N=12 604)報告了專制行為與團隊凝聚力的相關關系,隨機效應模型顯示,專制行為與團隊凝聚力的整體相關系數為0.070(P>0.05);有31項研究(N=9 107)報告了社會支持行為與團隊凝聚力的相關關系,隨機效應模型顯示,社會支持行為與團隊凝聚力的整體相關系數為0.466(P<0.01);有35項研究(N=10 415)報告了積極反饋行為與團隊凝聚力的相關關系,隨機效應模型顯示,積極反饋行為與團隊凝聚力的整體相關系數為0.408(P<0.01)。由元分析結果可知,專制行為與團隊凝聚力之間的相關關系不顯著(P>0.05),除專制行為外,教練員領導行為其余各維度指標變量與團隊凝聚力之間均存在顯著的相關關系,且均為正相關。由此,研究假設得到支持。

表3 主效應檢驗結果

2.4 調節效應檢驗

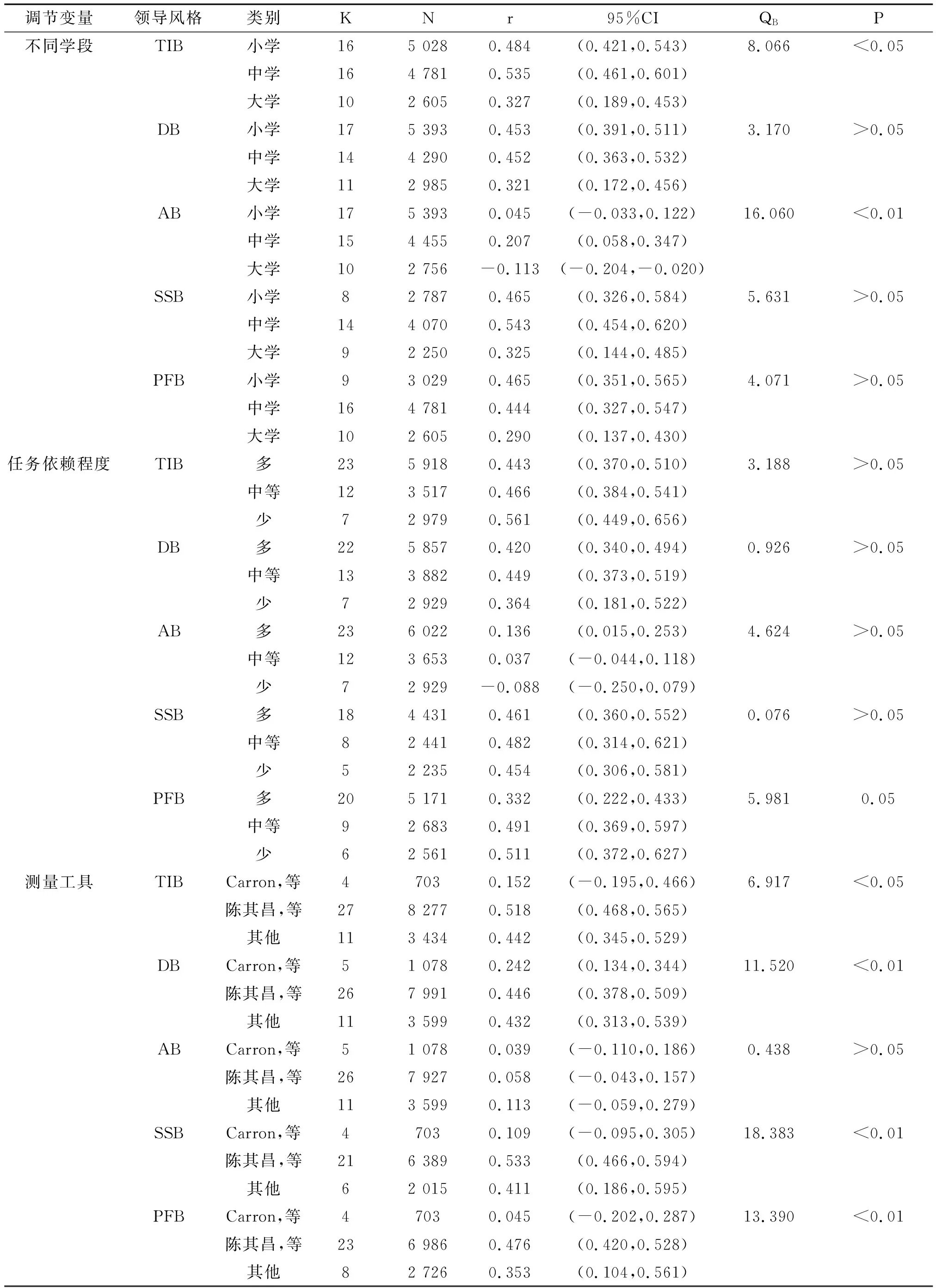

從同質性檢驗的結果可以看出,本研究納入的文獻存在高異質性,教練員領導行為各維度指標變量與團隊凝聚力之間的關系可能存在重要的潛在調節變量,需要進行調節效應檢驗[29]。結果見表4。

表4 調節效應檢驗結果

對被試不同學段的調節效應檢驗結果表明,不同學段對教練員的訓練與指導行為和團隊凝聚力之間關系的調節作用顯著(QB=8.066,P<0.05),其關系強度在中學(r=0.535)、小學(r=0.484)、大學(r=0.327)依次降低;對教練員的民主行為與團隊凝聚力之間關系的調節作用不顯著(QB=3.170,P>0.05);對教練員的專制行為與團隊凝聚力之間關系的調節作用顯著(QB=16.060,P<0.01),其關系強度在中學(r=0.207)、小學(r=0.045)、大學(r=-0.113)依次降低;對教練員的社會支持行為與團隊凝聚力之間關系的調節作用不顯著(QB=5.631,P>0.05);對教練員的積極反饋行為與團隊凝聚力之間關系的調節作用不顯著(QB=4.071,P>0.05)。因此,教練員領導行為中的訓練與指導行為、專制行為和團隊凝聚力之間的關系受被試不同學段的影響,而民主行為、社會支持行為、積極反饋行為與團隊凝聚力之間的關系不受被試不同學段的影響。

對任務依賴程度的調節效應檢驗結果表明,任務依賴程度對教練員的訓練與指導行為和團隊凝聚力之間關系的調節作用不顯著(QB=3.188,P>0.05);對教練員的民主行為與團隊凝聚力之間關系的調節作用不顯著(QB=0.926,P>0.05);對教練員的專制行為與團隊凝聚力之間關系的調節作用不顯著(QB=4.624,P>0.05);對教練員的社會支持行為與團隊凝聚力之間關系的調節作用不顯著(QB=0.076,P>0.05);對教練員的積極反饋行為與團隊凝聚力之間關系的調節作用顯著(QB=5.981,P=0.05),其關系強度在相互依賴的任務少(r=0.511)、相互依賴的任務中等(r=0.491)、相互依賴的任務多(r=-0.332)依次降低。因此,教練員領導行為中的積極反饋行為和團隊凝聚力之間的關系受任務依賴程度的影響,而訓練與指導行為、民主行為、專制行為、社會支持行為與團隊凝聚力之間的關系均不受任務依賴程度的影響。

對團隊凝聚力測量工具的調節效應檢驗結果表明,不同團隊凝聚力測量工具對教練員的訓練與指導行為和團隊凝聚力之間關系的調節作用顯著(QB=6.917,P<0.05),其關系強度在陳其昌等的量表(r=0.518)、其他量表(r=0.442)、Carron等的量表(r=0.152)依次降低;對教練員的民主行為與團隊凝聚力之間關系的調節作用顯著(QB=11.520,P<0.01),其關系強度在陳其昌等的量表(r=0.446)、其他量表(r=0.432)、Carron等的量表(r=0.242)依次降低;對教練員的專制行為與團隊凝聚力之間關系的調節作用不顯著(QB=0.438,P>0.05);對教練員的社會支持行為與團隊凝聚力之間關系的調節作用顯著(QB=18.383,P<0.01);其關系強度在陳其昌等的量表(r=0.533)、其他量表(r=0.411)、Carron等的量表(r=0.109)依次降低;對教練員的積極反饋行為與團隊凝聚力之間關系的調節作用顯著(QB=13.390,P<0.01),其關系強度在陳其昌等的量表(r=0.476)、其他量表(r=0.353)、Carron等的量表(r=0.045)依次降低。因此,教練員領導行為中的訓練與指導行為、民主行為、社會支持行為、積極反饋行為和團隊凝聚力之間的關系受團隊凝聚力測量工具的影響,而專制行為與團隊凝聚力之間的關系不受團隊凝聚力測量工具的影響。

3 討 論

3.1 主效應討論

研究結果表明,教練員領導行為中的訓練與指導行為和團隊凝聚力呈中度正相關(r=0.472),民主行為與團隊凝聚力呈中度正相關(r=0.420),社會支持行為與團隊凝聚力呈中度正相關(r=0.466),積極反饋行為與團隊凝聚力呈中度正相關(r=0.408),而專制行為與團隊凝聚力的相關關系不顯著,以往的研究結果認為專制行為與團隊凝聚力之間存在負相關關系。上述結果從宏觀角度說明教練員領導行為與團隊凝聚力之間的確存在著較為密切的關系,從關系密切程度來看,訓練與指導行為、社會支持行為與團隊凝聚力的關系更為密切。這與以往研究結果相吻合[30],Gardner等人[31]對棒球運動員的研究表明,教練員的社會支持行為與球隊的社會凝聚力有關,交往凝聚力與民主行為、訓練與指導行為、社會支持行為和獎勵行為有關。張清泉等人[32]認為如果教練員領導態度積極,且全力參與團隊事務,并嚴格的管理團隊間的紀律,對待球員也抱著期望并給予高度的技術指導,加上致力于團隊榮耀與勝利,會使得團隊的凝聚力顯著提升;反之則會造成團隊凝聚力下降。Ramzaninezhad和Keshtan[33]對伊朗足球俱樂部聯賽的12支足球團隊的教練員領導行為和團隊凝聚力進行探討,結果表明教練員的民主和社會支持行為能夠促進團隊凝聚力。Zamir等人[34]認為教練員在執教過程中運用恰當的領導風格可以增加團隊凝聚力和團體成功,但教練員表現出的專制行為則相對效果較差。由世梁[35]也在研究中指出非專制行為對團隊凝聚力的影響要優于專制行為,建議教練員在執教過程中謹慎使用專制行為。就增強團隊凝聚力而言,教練員在執教過程中應根據具體情境盡可能多的采用訓練與指導行為和社會支持行為,并采用民主行為和積極反饋行為進行輔助,減少專制行為的使用,具有更好的效果。

3.2 調節效應討論

3.2.1 不同學段。元分析結果證實,在被試不同學段方面,教練員領導行為與團隊凝聚力的關系在不同學段間存在顯著差異,其中訓練與指導行為、專制行為和團隊凝聚力之間的關系受被試不同學段的影響。以往研究也表明,在影響團隊氛圍方面,小學、中學和大學的教練員領導行為各維度指標變量對于團隊氛圍的預測程度有所不同[36]。楊尚劍[17]以青少年為研究對象,結果表明教練員專制行為對團隊凝聚力無顯著影響;而Gardner[31]以美國高水平大學生運動員為研究對象得出的研究結果則與之相反。這可能是因為不同學段被試知覺的教練員領導行為是不同的,專制行為對于高年級學生的影響要強于低年級,以往研究表明,小學高年級學生比低年級學生感知到的教練員專制行為更多[37],隨著個體年齡的增長和學段的上升,學生的心智也逐漸成熟,了解和感知外界事物的能力也逐漸增強,對于教練員的專制型行為感知也更加敏感。

3.2.2 任務依賴程度。元分析結果表明,在任務依賴程度方面,只有教練員的積極反饋行為與團隊凝聚力之間的關系受任務依賴程度的影響,其關系強度在相互依賴的任務少、任務中等、任務多三個方面依次降低,而教練員領導行為群其他維度與團隊凝聚力之間的關系均不受任務依賴程度的影響。張力為和任未多[5]在其著作中根據運動項目的性質與要求任務凝聚力之間的關系進行了分類,共同活動的隊(相互依賴的任務少)包括田賽、摔跤、射箭和高爾夫球等運動項目;共同活動-相互作用混合的隊(相互依賴的任務中等)包括棒球、壘球、劃船、拔河和游泳等運動項目;相互作用的隊(相互依賴的任務多)包括籃球、橄欖球、足球、手球和排球等運動項目。團隊凝聚力是技戰術發揮的重要保證,尤其是集體較強的運動項目,它要求每名運動員在比賽中必須做到齊心協力、密切配合。探討團隊凝聚力的研究大多團隊項目為主,雖然不同運動項目在運動任務要求隊員之間相互依賴程度不同,但是差別不大,在今后的研究中會進一步關注不同運動項目在教練員領導行為與團隊凝聚力之間的調節效應。

3.2.3 團隊凝聚力測量工具。元分析結果表明,在團隊凝聚力測量工具方面,教練員領導行為與團隊凝聚力的關系在不同測量工具間存在顯著差異。Carron等人[38]基于團隊凝聚力概念模型編制的GEQ在國內外研究中應用廣泛,陳其昌[4]、馬紅宇[39]等人結合我國國情并根據具體運動情境進行修訂的中文版群體環境問卷,其他量表是指除了Carron等人的GEQ和陳其昌等人的群體環境問卷之外團隊凝聚力的測量工具。本研究選取的測量工具大多是在Carron等人的GEQ基礎上修訂而成,理論基礎及結構相同,但是在使用過程中出現了不同結果,這可能與問卷修訂過程中產生的差異有關。在問卷修訂中,語境的改變和題項的刪改都可能會影響測量變量的內容和信效度。Carron等人編制的GEQ有18個項目,陳其昌修訂的團隊情境量表包含18個題目,而馬紅宇在修訂過程中刪掉3個項目,保留了15個項目,測量工具的編制與修訂均是以相關的理論為基礎,研究納入的測量工具的基礎理論雖然不同,但均從不同層面反映出了團隊凝聚力的內涵。

4 結 語

參考以往研究,元分析方法對納入研究的查全要求很高,不僅需要納入已經發表的研究,還需要未發表的研究的支持。本研究納入的文獻基本包含了國內外公開發表的相關研究,但因為科研條件有限,很難得到未公開發表的研究,可能會導致部分數據的缺失。同時,一次元分析很難涉及所有潛在的調節變量,在后續研究中,需要更深入地挖掘和探索其他可能影響教練員領導行為與團隊凝聚力關系的因素,比如教練員性別、文化背景、研究設計等其他個體與情境變量的作用。