豫劇視覺元素在非遺文創產品設計中的應用

牛曉靜 鄭喆 陸祎

關鍵詞:豫劇文化 豫劇視覺元素 藝術特征 非遺文創產品 創新 設計應用

引言

豫劇,起源于河南省開封市及其附近,早期或稱“河南梆子、河南謳”,在2006年被列入第一批國家級非物質文化遺產的名錄。豫劇以其抑揚有度的唱腔,豐富的人物形象,生動獨特的視覺語言和深厚的歷史文化內涵成為深受國人喜愛的民間文化藝術活動。隨著現代人民生活節奏的加快、物質水平的提高以及各種新型藝術形式的出現,傳統文化的發展受到了沖擊,戲曲藝術不再是人們生活和審美的主流。文創產品設計將傳統與流行相結合,是推動傳統文化發展的有效途徑。筆者經調查發現,現存豫劇文創產品的應用實踐案例較少,且在設計上存在局限性。對豫劇視覺元素進行研究,既可以給同類型傳統文化的現代化設計提供思路,又可以提高人民文化創新意識。本文深入挖掘豫劇視覺元素的藝術特征,研究非遺文創產品設計的新形式、新思路,以此來推動中國傳統文化的傳承和傳播。

一、豫劇視覺元素的構成及藝術特征

豫劇是中原本土戲曲舞臺藝術,也是我國最大的地方劇種。早期的豫劇,由棗木梆子敲擊伴奏,所以豫劇又稱“河南梆子”。宋朝是中國古代歷史上經濟和文化繁榮發展的時期,宋朝的首都開封(史稱東京、汴京)是當時的政治、經濟和文化中心。據相關資料記載,宋朝時期在開封的瓦舍(平民商業性游藝場所)出演的大型雜劇《目連救母》被看作是豫劇的雛形。經過上千年的發展,豫劇在唱腔、服飾制度、表演形式等方面已逐漸形成系統。豫劇視覺元素包括行當、戲服、臉譜、舞臺布景等,是中原傳統文化物化的產物,具有一定的藝術研究價值。

(一)豫劇視覺元素的構成

1.豫劇行當。行當是中國戲曲獨有的專業分工類別,既體現了人物角色程式化的分類,又相應地表現了人物的性格內涵。經過不斷的發展演變,目前豫劇行當分為生、旦、凈、丑四個行當。其中生角指素臉,區別于花臉,是扮相潔凈俊美的男性角色,如《程嬰救孤》里的程嬰;旦角專指女性角色,如穆桂英、花木蘭等角色扮相;凈角俗稱花臉,又叫花面,如包公、張飛等角色;丑角又叫小花臉,指扮相詼諧風趣的角色,大眾熟知的豫劇曲目《七品芝麻官》是以丑角為舞臺主演的類目之一。不同的行當在戲服、臉譜、舞臺布景的表現形式上也各具特色。

2.豫劇戲服。中國傳統戲服也稱行頭,是戲曲舞臺表演的重要載體。豫劇服飾具有中國傳統的服飾特色,色彩鮮艷、圖案精美、紋樣細致,其規制依照人物角色的身份地位有嚴格的設定。豫劇戲服的款式造型可分為:蟒、帔、靠、褶(讀xue,第二聲)四大類。蟒式專指豫劇中帝王將相、皇家貴族所常穿的圓領大襟的公服。帔為對襟長袍的便服。靠,或稱甲,原型是古代將領所穿的鎧甲,現專指戲中武將的裝束。褶,是一種長款的斜領衫的便服。豫劇戲服的整體廓形呈H形,有上衣下裳、上下相連和連體長袍的結構,具有很強的包容性。

3.豫劇臉譜。臉譜主要使用油彩、水粉等在演員面部勾勒色彩和圖形來體現人物角色的性格特征,具有突出戲曲角色的多樣性、鮮明性和易辨性的特點。臉譜的圖形大多來自民間傳說和書籍記載,以及人們對于戲曲角色性格、兵器的認知觀念,經常使用特長、寓意、象形、假借、特異等勾勒方式。其中寓意最具特色,如圖1《薛丁貴》中的陳金定臉譜造型,半邊是秀美的旦角形象,半邊是帶有花紋的花臉形象,通過風格迥異的半開臉臉譜,寓意其為驍勇善戰的女將角色。

4.舞臺布景。舞臺布景又稱為舞臺裝飾,是指戲曲演出中構成景物環境的舞臺元素,不同的舞臺布景取決于不同的戲曲環境。舞臺布景的道具通常由幕布、桌子、屏風、掛彩、燈飾等組成,作用是輔助演員表演、營造出特定的時空環境、呈現出獨特的視覺美感,目的是提高豫劇表演的真實性和審美性。豫劇舞臺布景具有簡潔性、便捷性、寫意性的特征。

(二)豫劇視覺元素的藝術特征

1.圖案元素。臉譜圖案在豫劇視覺元素中最具特色。臉譜圖案分具象和抽象兩種,具象圖案是從自然界中提煉的動物、植物與器具等元素,抽象圖案大多為宗教符號、地位標識等。運用夸張性和符號化手法將其轉化成點、線、面的構圖結構,并以流暢的線條和平涂大色塊的方式在五官之間勾勒出圖案。臉譜的圖案通過極富寓意的象形符號劃分人物的性格和外貌特征,比如,哪吒的臉譜造型是在額頭上畫蓮花的圖案,表示其“蓮花童子”的綽號;包公額間的月牙圖案展現其剛正不阿的性格特征;竇爾墩的勾藍花三塊瓦臉寓意其為豪爽、莽撞的中性人物等。臉譜圖案易被提煉簡化,具有較高的可塑性和裝飾性。

其次是服飾紋樣圖案。戲服紋樣圖案是由傳統服飾的圖案演變而成的。紋樣圖案的種類繁多,按其特點分為動植物紋樣、山水紋樣和抽象紋樣。紋樣的組織形式是獨立紋樣、二方連續紋樣和四方連續紋樣,通常裝飾在服飾的袖口、領口、下擺的邊緣和前胸、后背等部位。服飾紋樣圖案的工藝包括繪畫、緙絲、蠟染、刺繡等,具有極強的形式美。

2.色彩構成。豫劇視覺元素的色彩具有濃郁的象征性,繼承了中國傳統的色彩觀。以戲服和臉譜色彩為例,其中戲服的色彩嚴格遵循中國傳統上五色和下五色的觀念準則。上五色是上層階級所使用的顏色,即紅、綠、白、黑、黃。其中紅色代表位高權重,也可表示婚嫁;黑色代表公正無私;黃色代表權力,是皇室的象征;綠色代表忠勇之人;白色代表悲哀與狡詐的人物特征。下五色為深藍、湖色、粉紅、古銅、紫色,是下層階級人物角色所使用的顏色。臉譜的色彩寓意與服飾相近,通常采用夸張的表現手法,通過色彩的勾勒不僅夸大了角色面部形態和膚色,更突出了角色的性格氣質。

豫劇視覺元素的色彩搭配通常是用一種主體色來體現人物角色,用一種或多種主體色的對比色或互補色做輔助,以達到視覺上的和諧統一。從色彩屬性來看,豫劇的色彩以高明度、高純度和強對比為主,既符合劇情氛圍的需求,又遵循了中國傳統審美的色彩傾向。

3.造型呈現。豫劇造型的藝術表現形式有程式化、形象化、個性化。(1)程式化。人物造型是指豫劇表演過程中塑造人物的外部形象、表現其精神氣質的藝術手段,是角色的身份、情感以及性格特征的綜合體現,其中唱、念、做、打、服飾、妝容、道具等都有規定的程式。在不斷的發展和改進過程中,形成一套完整的程式體系。(2)形象化。典型的動作、臉譜的配色和服裝的搭配賦予了人物獨特的形象,如:黑臉譜,額間月牙,身穿黑蟒袍,頭戴烏紗帽的包拯形象。在現代設計應用中,常對其人物造型的細節、服飾和亮相(即典型動作)進行夸張和美化。(3)個性化。人物造型通過色彩搭配、動作變化和特有的符號語言來展示個性化。在現代化應用中,人物造型的設計通常通過放大和縮小局部特征比例凸顯個性化,其服裝和配飾會根據動作的變化,呈現靜態和動態的美感,具有靈活性。

二、豫劇視覺元素在非遺文創產品設計中的現狀

(一)國內非遺文創產品發展現狀

隨著《“十四五”非物質文化遺產保護規劃》《關于進一步加強非物質文化遺產保護工作的意見》等國家相關文件指出,非遺是中華優秀傳統文化的重要組成部分,保護好、傳承好、弘揚好非遺,對于延續歷史文脈、堅定文化自信、推動文明交流互鑒、建設社會主義文化強國具有重要意義。如何在非遺的傳承和發展上不斷地創新,使非遺走進日常生活,營造出適合非遺保護的生態是人們關注和思考的重點。中國藝術研究院楊慧子博士在《非物質文化遺產與文化創意產品設計》一文中指出:文化創意產業是中國文化軟實力發展的重要內容,非物質文化遺產則是文化創意產業發展的重要來源和基本元素[4]。文創產業對推動我國經濟快速發展有重要意義。從文創產品的角度來傳承非遺能使人們對傳統文化產生共鳴。

國內的傳統文創產品以故宮文創產品為代表。故宮創新性開發出有較高文化屬性的朝珠耳機、尋香紫荊城系列香水、宮貓納福陶瓷燈以及清明上河茗香茶具等精品文創產品,圖2。故宮文創產品的成功使傳統文化與時尚產品結合的新形式進入人們的視野。國內具有代表性的非遺文創產品與民族特色結合,具有地域性、文化性和創新性的特點。例如圖3貴州少數民族手工工藝品坊推出的蠟染手賬本,將貴州特色非遺文化蠟染印花技藝運用到文創產品設計中。非遺相關單位舉辦了大量非遺文創設計大賽,旨在深入發掘中國傳統非遺的價值內涵。紀錄片《我在故宮修文物》和文創類欄目《上新了故宮》等節目的上映,深受人們好評。大量的非遺文創類淘寶店應運而生,創造出來更多精品創意文創類產品。非遺文創產品將文創與民族特色和地域特色相結合的形式具有良好的發展前景。

(二)豫劇非遺文創產品設計應用現狀

豫劇視覺元素是豫劇戲曲藝術的具象濃縮,將文創產品作為傳統豫劇文化的載體,是繼承和發揚這一傳統文明的新形式,契合人的心理特點和生理特點,能夠促使人們產生情感共鳴,喚醒更深層次的歸屬感和認同感。筆者通過查閱大量應用戲曲元素文創的案例發現,現有的豫劇文創設計產品較少,且存在以下問題:

1.視覺元素的復刻。市面上的豫劇文創產品大都只停留在表面設計上,如對豫劇視覺元素中的臉譜、服裝、人物形象等視覺元素進行平面圖案或立體造型的簡單復刻,缺少藝術加工,無創新性。豫劇文創產品應該對視覺元素進行提煉和變形,來彰顯其獨特的個性,這樣才可以加深受眾的記憶點。

2.產品形式的同質化。目前豫劇文創產品的形式種類繁多,如玩偶、擺件、帆布包、鑰匙扣、手機殼、抱枕、書簽等,同時這也是市面上其他文創產品普遍的應用形式。此類文創產品除了自身IP不同,載體都相同,過于注重紀念意義,沒有體現出文創產品獨特的價值。其內容與產品形式本身沒有關聯性,相似度高,易引起消費者的審美疲勞。

3.缺乏深入研究。對傳統文化的分析不夠透徹,這是目前豫劇文創產品設計的局限性中最主要的問題。形式服務于內容,設計師應考慮個性化、實用性,強調豫劇文化屬性和故事情節,發揮豫劇文化的教育意義,以此提升文創產品的附加值。

三、豫劇視覺元素在非遺文創產品中的創新設計應用

隨著社會的進步,只有對傳統文化存在的形態做出調整才能使其適應時代發展的步伐。豫劇文創產品的創新設計意圖,是對豫劇傳統文化的深入解讀和對豫劇視覺元素結構的重構,創造出既承載歷史文明又符合當代審美的產品,并最終形成富有創意的文創產品體系。從視覺元素、產品形式和文化研究三個角度構建豫劇非遺文創產品設計應用的新思路。

(一)對豫劇視覺元素的提煉與重塑

豫劇文創設計中視覺元素的提煉,運用設計學的方式對視覺元素進行簡化提煉和變形重組,使其符合現代審美標準,并將提取的元素復刻在日常用品上。隨著時代的更迭,以90后00后為代表的新一批消費主力逐漸在社會上嶄露頭角,傳統的造型復刻難以吸引人群目光,在傳統造型的基礎上進行創新運用是一種必然的趨勢。豫劇視覺元素的應用方式從直接提取和整合運用兩方面進行創新。

1.視覺元素的直接提取。直接提取設計要素的整體或局部元素進行運用,是文創產品設計最簡單和常見的一種方式。在豫劇文創研發設計中,對視覺元素直接提取并結合設計師趣味性的巧妙構思,也能賦予文創產品新的寓意。如靠旗造型的水果叉;花旦頭飾造型的梳子;戲曲人物造型的茶漏,寬大的水袖卡住茶杯的邊緣,仿佛人物在茶杯中悠然自得的泡澡。將巧妙的創意運用到最普通的設計方法中,呈現一種出人意料的體驗。

2.視覺元素的整合運用。

(1)圖案的符號化運用。豫劇圖案大都具有精致、繁瑣的特點,而符號是簡化認識事物的方式。從豫劇圖案中提煉符號元素時,應該保留圖案的傳統語義和文化內涵,提取具有象征意義的符號,抽離、混合、拼接成具有時代特色的圖案。運用強調和弱化的形式美法則突出文創設計的重點和主題,使消費者通過符號聯想起特定的文化背景。如圖4,河南本土食品的外包裝設計,提煉包拯的烏紗帽和月牙的符號化元素進行變形處理,并將其轉化為大面積的色塊,使圖案簡潔明了。將包拯剛正不阿、大公無私的積極形象作為品牌標識,使得品牌形象和諧又年輕化,凸顯豫劇文化個性,實現傳統文化和流行文化的碰撞。符號化的圖案打破傳統程式化的排列組合方式賦予圖案一種新的時代氣息。

(2)造型與功能結合。豫劇造型的創新設計運用是將其造型與實用性相結合,強調產品功能的創意表達。文創作品的造型形態能直接反映出設計師對造型的把控能力以及創作思維的延展性。設計師對產品的關注點主要從功能性入手,既要保留傳統文化的內涵,同時滿足人們對設計作品的審美需求和使用需求,增加產品的情感共鳴。例如圖5黃梅戲非遺文創作品—比翼成雙梳妝套件,將黃梅戲《天仙配》選段中象征愛情的比翼鳥形象和夫妻發髻形象作為梳子和鏡子的外觀造型,還原黃梅戲中“樹上的鳥兒成雙對”的相關故事情節,傳遞比翼連枝、白頭相守的美好寓意,提升用戶的文化歸屬感。

(二)產品形式的多元化組合

1.材料的多元化。材料是文創產品設計的基石,是設計師設計理念的載體和產品物質價值的體現。常見的文創產品材料包括紡織材料、陶瓷、玉石、竹木、金屬、塑料等。在豫劇文創產品的創新研發中,應不斷探索新型材料如銀粘土、樹脂、環保材料等,實現傳統材料與新型材料的有機組合,制作具有時代象征性的作品。多種材料的融合設計考察設計師對材料的質感、光澤和肌理的把控能力。在應用中應充分考慮材料的功能和特性,如玻璃的折射性,竹條的可編織性、金屬的未來感、銀黏土的可塑性等,發掘文創設計新的突破點。

2.形式的多元化。傳統豫劇文創產品的表現形式只停留在表面上,如單一的繪畫、刺繡、泥塑、縫制等方式。在現代豫劇文創產品的研發中,新材料的運用促使傳統工藝的流程發生改變,將現代化的3D打印、私人定制等新的生產方式與刺繡、扎蠟染、剪紙、編織等民間傳統工藝結合,使產品的表現形式呈現多元化發展,展現全新的豫劇文創設計風格。如圖6,唐人坊研發的“絹人娃娃”人偶擺件,以軟陶泥和石膏捏制娃娃的臉部造型,用樹脂、金屬等現代人工材料制做可活動的四肢和軀干,保留了傳統的手工盤發、勾臉和頭飾的捻絲編花方法,用現代熱轉印和絲網印技術取代傳統刺繡工藝,完成了中國傳統手工藝與新材料、新工藝的結合,為文創產品的創新應用形式提供了發展潛能。

文創產品的形式不應只停留在二維和三維空間。在虛擬化網絡時代背景下,數字化技術的發展為傳統文化帶來了新機遇。挖掘豫劇視覺元素的內涵,通過數字化技術進行創作,使豫劇視覺元素融入人們日常生活中。將豫劇的行當造型、歷史故事等作為表情包、動畫電影、互動小游戲等數字化產品的開發題材,把靜態的美學轉換成動態的美學,使文創產品有了新的藝術體驗,促進非遺文化在現代社會的傳播和發展。

(三)豫劇文化的創意呈現

1.沉浸式情景營造。傳統元素不僅有具象的物體,更是一種文化的象征。沉浸式場景設計是指通過設計師的思維,將傳統元素與周邊的環境和人產生聯系,即在作品的設計過程中,實現產品與人的良性互動,具有一定的教育意義。通過選取主體部分視覺元素,進行相應的文化意象性表達,建立產品與人類情感、回憶或者歷史痕跡的關聯。

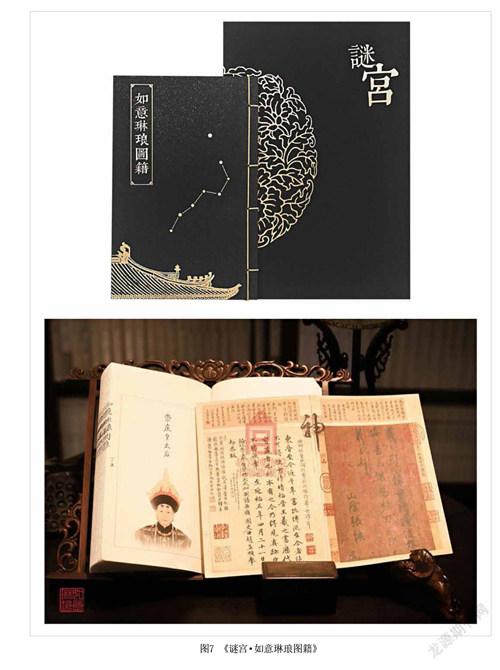

豫劇中有諸多鮮明性格特征的人物角色和帶有教育意義的劇情選段,如替父從軍的花木蘭、巾幗英雄穆桂英、勇于追求愛情的《春秋配》等。通過文創設計將傳統典故與密室逃脫、狼人殺、劇本殺等沉浸式現代潮流游戲融為一體,增加文創作品的可玩性。圖7《謎宮·如意琳瑯圖籍》是沉浸式場景營造的典型文創作品。該書籍是故宮推出的創意解密類游戲書,設計師將真實的歷史和文物等傳統元素融入到故事情節中,并設計了三十多個環環相扣的解密任務。參與者需借助圖書、道具和手機等進行解密,沿著故事的主線逐步沉浸在故宮的文化知識和內涵里。該作品打破傳統書籍單一的閱讀模式,既有豐富的故宮知識講解,增加歷史知識學習的興趣,又提升個人體驗感。

2.對傳統典故調侃式創新應用。現代文創產品設計中,對傳統典故的調侃和惡搞也是受年輕人喜愛的一種創新形式。調侃式文創設計是在不篡改歷史典故的基礎條件下,提取傳統典故中的趣味性特點,加以夸張性的創新應用,或對傳統圖案或造型進行趣味性的添加和調侃式的應用。比如故宮文創研發的乾隆、康熙系列出圈作品,乾隆比剪刀手“感覺自己萌萌噠”的卡通造型、“朕知道了”的眼罩等,一改以往嚴肅的印象,拉近歷史與大眾的距離。國內博物館相繼將經典文物設計為各種趣味性的表情包,輔佐搞怪的動作和調侃性的文字等,使博物館改變以往嚴肅、莊重的氛圍,喚起大眾群體的文化認同感。對豫劇的人物造型和傳統典故進行調侃式文創設計,賦予文創產品歷史文化內涵和趣味性特點,使其迸發出新的生命力,吸引年輕群體更有意愿向傳統文化靠攏。

結論

豫劇是中國傳統文化瑰寶,其中蘊含著豐富的文化內涵、人生哲理和教育意義。在進行豫劇視覺元素的文創設計時,設計師應將抽象的文化內涵寄予具象的客觀事物中,使文創作品在使用過程中既令人賞心悅目又引人深思、耐人尋味。豫劇文創產品既增加了人們了解豫劇文化的新途徑,又滿足了受眾群體新的文化需求,其文化內涵和體驗感受遠超過產品本身的用途。

豫劇文創產品作為中國傳統文化和藝術的載體,具有繼承和發揚傳統豫劇的作用,也是實現傳統文明與時尚產業溝通的橋梁。豫劇文創產品的創新還需更多新興設計師的加入,融入更多新的設計思想和新觀念,打破現有的單一的設計局面。同時文創產品未來的發展應該研發、加工、營銷等多方協調合作,使文創產品品牌向專業化、市場化、精品化發展,形成中國傳統文創產品產業鏈,最終實現品牌化和持續性。