高職“機械設計基礎”課程思政元素的剖析及實施路徑探索

袁義邦

(江西交通職業技術學院,江西 南昌330013)

2020年5月教育部印發的《高等學校課程思政建設指導綱要》(以下簡稱《綱要》)中強調,把思想政治教育貫穿人才培養體系,全面推進高校課程思政建設,發揮好每門課程的育人作用,提高高校人才培養質量[1]。高職院校作為培育應用型技能人才的搖籃,培育的人才主要服務于國內各行各業一線,是國家經濟建設的勞動者大軍。在制造業轉型升級,建設社會主義現代化強國的關鍵時期,高職院校要以立德樹人的根本任務為宗旨,全面推進課程思政建設,加強各門專業課的思政育人實效,以培育合格的社會主義建設者和接班人。

“機械設計基礎”課程是高職院校裝備制造類及近機類工科專業必修的專業基礎課,通常在大一下學期開設,主要研究常用機構及傳動的結構、工作原理、特點,用途,通用零部件的選用,零件與機構的設計計算等。學生通過學習這門課程,掌握一般機械設計的理論知識和基本方法,具備一定的機械設計創新能力,成為服務于設計、生產、管理、服務等一線崗位的具有創新能力的技能應用型人才。“機械設計基礎”課程的育人成效直接關系高職裝備制造類專業人才的培養質量,因此對高職院校“機械設計基礎”課程思政的研究與實施十分必要且緊迫。

一、高職“機械設計基礎”課程思政的現狀與問題

(一)授課教師思想政治教育意識不強

目前大多高職院校主要依靠“思想道德修養與法律基礎”“馬克思主義哲學原理”等傳統的思想政治理論課對學生進行思政教育,專業課程起到的作用很小,“孤島式”的思政教育問題明顯。由于專業課教師思想政治教育意識不足,加上“機械設計基礎”課程的內容較多,多數高職院校這門課程的教學側重理論知識的講授,很少根據課程內容進行思政拓展教育,缺少對學生進行有效的價值觀引導,沒有有效發揮課程的育人作用,學生雖然掌握了課程中的專業知識,但無法培養社會責任感、民族自豪感、良好的職業道德觀和法治意識。

(二)授課教師課程思政教學實施能力不足

專業課的教學過程中進行思政教育,首先需要充分挖掘每一個章節知識所蘊含的思政元素,然后再結合知識內容對這些思政元素進行案例設計,最后在教學過程中,采用巧妙的方法和語言引導,使教學內容和思政案例無縫銜接,只有這樣才能起到“潤物細無聲”的效果。而很大一部分“機械設計基礎”教師的課程思政教學實施能力不足,在教學設計時,不能全面挖掘課程中所隱藏的思政元素,不能對思政元素選取和設計合適的教學案例。在教學過程中,不能準確把握時機進行思政教育;思政內容沒有和課程知識有機融合,導致思政教育過于突兀,從而引起學生的排斥心理;過于機械式的理論教學使課堂缺少吸引力,難以調動學生的學習興趣和積極性,導致課程思政的效果大打折扣。

二、課程思政背景下高職“機械設計基礎”課程的育人目標

《綱要》中指出專業教育課程要結合不同學科專業的特色和優勢,深入研究不同專業的育人目標,深度挖掘和提煉專業知識體系中所蘊含的思想價值和精神內涵。工學類課程,在課程教學中要把馬克思主義哲學觀點方法與科學精神結合起來,提高學生正確認識問題、分析問題與解決問題的能力。要強化工程倫理教育,培養精益求精的大國工匠精神,激發學生科技報國的家國情懷和使命擔當[1]。

在傳統“機械設計基礎”課程教學目標的基礎上,增加思政教育與德育目標,將知識傳授、價值觀引導和能力培養融為一體。培養學生機械設計綜合知識能力的同時,促使學生養成堅定的理想信念、高尚的道德情操、良好的職業素養和法治意識,具備一定的馬克思主義哲學思維。通過解讀教學過程中的思政案例,將價值觀引導嵌入專業知識傳授中,引導學生樹立正確的人生觀、世界觀和價值觀,提升學生的政治認同、愛國情懷、民族自豪感、社會責任感與使命感;通過項目式教學,深化學生的工程理念與意識;通過課程實驗與實訓,培養學生團隊精神與合作能力,集體精神和大局意識,形成良好的職業道德觀;通過機械創新設計,鍛煉學生分析和解決問題的能力,培養創新思維與創業能力,以及精益求精的工匠精神。

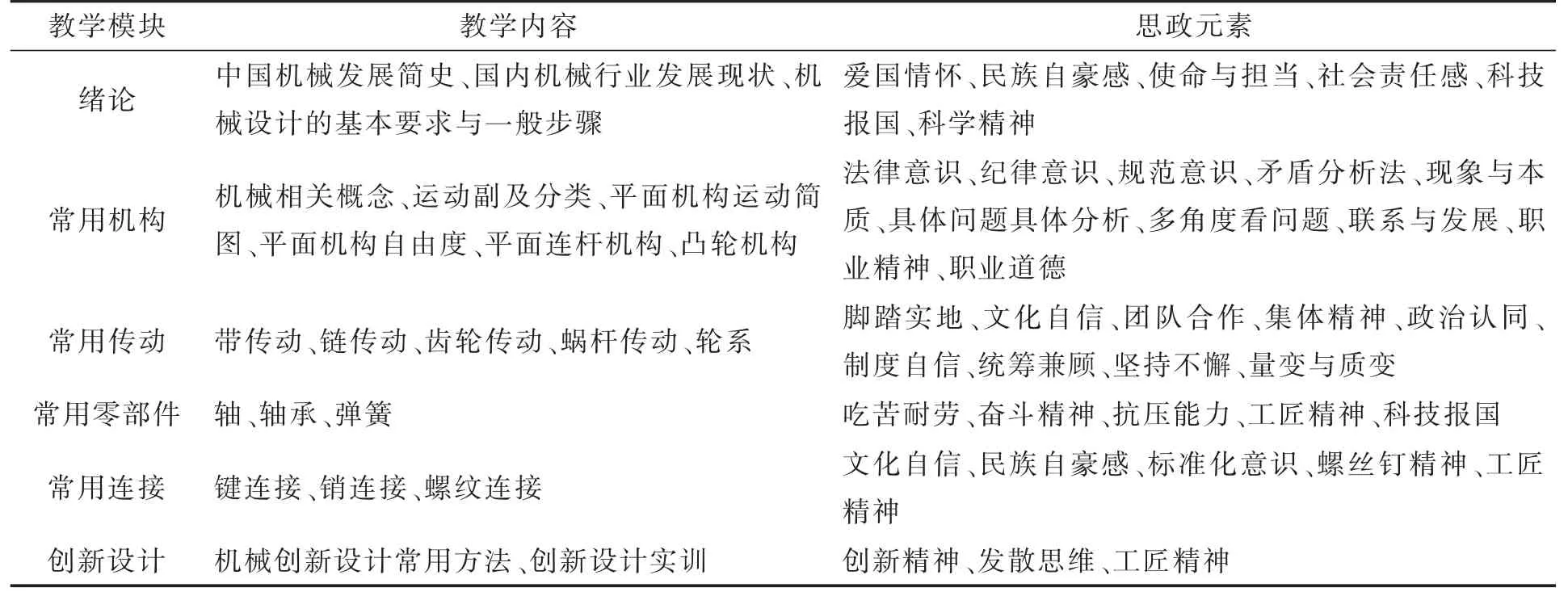

三、高職“機械設計基礎”課程思政元素的剖析

對課程中各知識模塊進行思政元素的挖掘和探索,明確每個知識點所蘊含的德育點,是專業課教師有效實施課程思政的前提。由于“機械設計基礎”課程的綜合性很強,教學內容較多,因此蘊含了大量的思政元素,同一個知識點,從不同的視角去解讀,可能包含多個不同的思政點。授課教師要充分研究授課內容,深入挖掘課程知識背后涵蓋的思政元素,實現知識傳播和價值引領相結合。通過深入研究,梳理出高職院校“機械設計基礎”課程的主要教學內容與各內容所蘊含的思政元素,具體如表1所示。

表1 高職“機械設計基礎”課程中的思政元素

四、高職“機械設計基礎”課程思政元素的實施路徑

在對“機械設計基礎”課程的不同章節內容進行講授時,圍繞思政元素設計合適的教學案例并將其有機融入教學中,是課程思政得以有效實施的關鍵。因此,“機械設計基礎”課程思政案例的研究是教學設計的一項重要內容。案例設計要緊貼行業和時代背景,并且要與課程知識有較強的關聯性,以保證課程教學與思政教育的順利銜接。好的案例設計能夠豐富課堂的教學內容,吸引學生注意力,提高對思政教育的接受度,使學生在學好專業知識的同時,潛移默化地提升思政素養,從而取得德技雙贏的育人實效。高職“機械設計基礎”課程各教學模塊可引入的思政案例及實施路徑如下:

(一)緒論部分

在講解中國機械發展簡史時,介紹我國是世界上機械發展與應用最早的國家之一,取得了輝煌的成就。如西漢時期的指南車和計里鼓車、東漢時期的侯風地動儀、三國時期的木牛流馬、元代時期的水運儀像臺等均使用了木制齒輪機構和連桿機構[2]。而早在5000多年前的新石器時代就已經有了機械鑄造技術的應用,殷商時期的司母戊大方鼎、宋代時期的當陽鐵塔、秦始皇陵的銅車馬、歷經數千年仍鋒利無比的越王勾踐劍等,都充分驗證了我國古代發達的機械制造業。通過這些案例的介紹,讓學生充分感受到我國古代人民的智慧,增強文化自信。

隨后說明由于明清的閉關鎖國,以及近現代頻遭帝國主義侵略等原因,導致我國近代機械工業發展緩慢。新中國成立以后,我國大力發展工業,經過幾十年不斷努力,我國的機械制造業已經取得了很多舉世震驚的成就。例如嫦娥號探月飛船、C919大型客機、山東號航空母艦、094型核潛艇、奮斗者號載人潛水器等,這些技術位居世界一流水平,充分體現了我國的綜合實力。隨著我國科技的日新月異,眾多本土企業已走向國際舞臺,如中國中車、華為、大疆創新、聯想等。通過對這些成就的介紹,激發學生愛國情懷,培養民族自豪感。

最后介紹我國機械行業很多領域仍與發達國家存在一定差距。高端數控機床和醫療器械、光刻機、航空發動機、真空蒸鍍機、高端軸承和螺栓等依然只能依靠進口,這些高精尖技術仍是我國機械制造業的短板。從近年來國外對華為、中興、大疆等多個中國企業進行制裁,以及國外疫情導致的芯片短缺造成國內很多制造類企業減產或停產等一系列事件可知,只有自立自強,把這些高精尖技術牢牢掌握在國人自己手里,我國的工業和科技發展才能不受牽制。以此來激發學生的使命與擔當,產生強烈的社會責任感,確立科技報國的志向。

(二)常用機構

在學習約束和自由度的概念時,通過講解做平面運動的構件只有受到了一定約束后,才能按照固定軌跡有規律地運動,從而為機器所使用,實現其價值,進而引申到約束和自由的關系。約束是自由的前提,正所謂無規矩不成方圓,如果沒有約束,自由也就不復存在。國家的法律就是對人們行為的約束,只有遵守法律法規,社會才能安定有序,人們才能享受自由。在校園要遵守校規校紀,在工作崗位要遵守工作規定,當所有人都遵守規定時,社會才會更加和諧,以此來培養學生的法律意識、紀律意識、規范意識。

在學習機構自由度計算時,對于虛約束和局部自由度是要進行特殊處理的,這正是具體問題具體分析的唯物辯證法的體現,借此培養學生的馬克思主義哲學觀。繪制機構簡圖時,通過分析機構的運動原理和規律,判斷構件間運動副的種類和數量,選擇合適的視圖,把復雜的機構用簡單的線條表達出來,從而化繁為簡,進而關聯到透過現象看本質、抓主要矛盾的哲學思維。在介紹鉸鏈四桿機構時,不同構件做機架可得到不同類型的四桿機構,融入多角度看問題、聯系與發展的哲學觀。

在講解機構的死點時,通過介紹死點的利弊,來延伸說明事物的雙面性,讓學生理解矛盾的對立統一規律。通過介紹飛機起落架利用了死點的原理,引出中國機長劉傳健的英雄事跡[3]。萬米高空,駕駛艙擋風玻璃脫落,設備失控,就在一場空難即將發生的危急關頭,機長劉傳建強忍高速冷空氣吹襲,冷靜應對,最終安全備降。劉機長高尚的職業精神保衛了飛機上120余名旅客和機組人員的生命安全,避免了一場巨大空難的發生。在講解案例時可以播放《中國機長》電影片段,增強教育效果,通過中國機長的案例培養學生們的職業精神與職業素養。

(三)常用傳動

在講解帶傳動結構設計時,為了獲得更好的摩擦效果,實現更大的承載能力,應使用較大的預緊力,但預緊力過大會縮短軸和軸承的使用壽命,而預緊力過小,又會導致帶的有效拉力小而出現打滑失效。在機械設計過程中,經常會出現類似的矛盾,面對這種情況,作為機械設計人員要參照設計要求,在保證使用安全和功能要求的前提下,統籌兼顧,合理取舍,以此培養學生的大局意識。

在學習齒輪傳動時,通過說明只有每一對輪齒都完全嚙合才能傳遞平穩,以此教育學生不論學習還是工作,都要一步一個腳印,腳踏實地。在介紹齒輪的發展歷史時,通過介紹我國古代西漢末期的指南車和計里鼓車已采用齒輪傳動機構;晉代杜預發明的水轉連磨采用垂直交錯的齒輪實現動力傳遞;北宋時期的水運儀象臺使用了更為復雜的齒輪系統[4]。讓學生了解中華民族燦爛的歷史文化,提升文化自信。

講解齒輪的疲勞破壞時,通過解釋機械疲勞破壞是由于材料長期在遠低于其強度極限的交變應力作用下產生的破壞現象,即使很小的交變應力只要作用時間足夠久也會導致零件的疲勞失效,由此來說明不論做什么,只要持之以恒,就一定能成功,同時讓學生明白量變與質變的哲學關系。在此可列舉一些名人事跡,如愛迪生曾花費了十年經過五萬多次試驗,發明了性能更佳的蓄電池;唐代柳公權“寫盡八缸水,硯染澇池黑”成為著名書法家。通過這些道理和案例的介紹,讓學生懂得堅持和積累。

在學習輪系時,通過解釋多個齒輪與軸有序配合形成輪系,實現了單個齒輪無法完成的功能,來強調團隊合作的重要性,以此來教育學生,不論是在學校還是工作崗位,一定要學會團結協作,實現互惠共贏。然后拓展介紹我國當前的外交合作策略,如上海合作組織、一帶一路、亞太經濟合作組織、博鰲亞洲論壇,以及人類命運共同體的新發展理念,這些國際合作對促進我國經濟發展、提升我國綜合國力和國際地位具有非常重要的意義,以此來培養學生的政治認同和道路自信。

(四)常用零部件

在講解軸的材料和熱處理時,通過介紹熱處理的分類及原理,讓學生了解軸類零件只有經過高溫加熱后配合適當的冷卻方式,才能獲得強度、韌性、塑性等方面都較好的綜合力學性能。只有經過了火與水交融歷練的零件,才能獲得高的硬度和耐磨性。作為制造業的從業人員也是一樣的,要不斷打磨自己的技能,使自己成為一名合格的工匠人才。以此來引導學生學會吃苦耐勞,在逆境中成長,在歷練中成才,培養學生不畏曲折、百折不撓的奮斗精神和堅忍不拔的品格。

在講解彈簧的相關知識時,彈簧受壓時收縮,儲存能量,當壓力釋放時瞬間反彈,無論被壓多少次,都會恢復原來的樣子,這就是百折不撓的彈簧精神。而人也要像彈簧一樣,當遇到困難時,要學會堅持和忍耐,把壓力變為動力,克服困難。而人生的道路也并不都是直線,有時也會像彈簧一樣螺旋上升,所以當你努力很久卻覺得自己在原地轉圈時,其實你一直在進步。以此來教育學生培養積極向上的心態,提高抗壓能力,養成能屈能伸、百折不撓的彈簧精神。

在學習軸承時,介紹我國軸承行業現狀,我國軸承工業的產業規模位居世界第三,但在技術和精度上始終和發達國家有較大差距,由于沒有掌握核心技術,高端軸承和軸承鋼都依靠進口且價格十分昂貴,如高鐵軸承、航空軸承、風電軸承及軍用軸承等。據統計,我國2020年軸承行業的進口額折合人民幣高達278億元[5]。為了扭轉在高端軸承技術上被“卡脖子”的局面,國內企業也在自主研發,如洛軸集團已經研發出350公里高鐵用高速軸承,取得了突破性進步,但距離高端軸承完全自主化生產并取代進口仍任重道遠。當今國際競爭首先就是工業的競爭,唯有精益求精才能提升我國工業競爭力,建設制造強國,以此來培養學生追求卓越的品質和精益求精的工匠精神。

(五)常用連接

在介紹機械連接的發展歷史時,介紹我國古代的建筑物、家具常用的連接方式——榫卯連接,即在不使用釘子或其他金屬連接件的情況下,利用榫頭和榫槽配合來實現構件間的緊固連接。我國古代的榫卯工藝非常成熟,留下了很多讓現代人都為之嘆服的建筑,如故宮、天壇祈年殿、懸空寺和釋迦塔等,這些建筑的結構精妙無比,其力學性能超越了當代的鋼制框架結構,在經歷數千年風雨和多次強地震后,仍屹立不倒[6]。榫卯工藝是我國古代人民智慧的結晶,展現了我國傳統工匠文化的內涵,以此來培養學生的文化自信、民族自豪感和工匠精神。

在講解鍵連接的相關知識時,通過介紹鍵是標準件,其形狀尺寸都由相關國家標準規定,來說明各行各業都有相應的標準,標準化是科研、生產、使用三者之間的橋梁,為科學管理奠定了基礎,在保證企業產品質量、促進技術交流、消除貿易障礙、提高經濟效益等方面具有重要意義。通過介紹標準化的概念及實施標準化的意義,來培養學生的標準化意識與生產理念。

在學習螺紋連接時,強調看似普通的螺絲釘,在機器中卻起著不可忽視的作用,直接影響機器能否正常運轉,由此引出螺絲釘精神。所謂螺絲釘精神,就是忠于職守,盡職盡責的愛崗敬業精神,在社會這個大機器中,每個人不論從事什么工作、處在何種位置,都起著螺絲釘的作用。在社會主義現代化建設的偉大征途中,每個人都要發揚“螺絲釘精神”,干一行、愛一行、鉆一行,在自己的崗位上發揮最大的能力,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”做出自己的貢獻。

(六)創新設計

創新在人類文明進步和社會發展的過程中起著關鍵性的作用,創新是一個民族進步的靈魂,是一個國家繁榮昌盛的不竭動力。通過介紹反向探求法、局部改進法、提問追溯法、系統組合法、聯想類推法等機械創新設計常用方法,配合開發設計、改型設計和變異設計三種設計模式,鼓勵學生打開思維“約束”,擴大思維“自由度”。在創新設計實踐環節通過布置多個設計任務如二級齒輪減速器、沖壓機構、自動送料機構、分路傳動機構等,引導學生綜合運用前面學習的知識進行自由設計,并采用啟發誘導及合作探究等形式對學生們在設計過程中遇到的問題進行研究,從多角度、多層面尋求解決問題的多個不同方案,促進學生主動思考,提高分析與解決問題的能力,培養開拓探索的精神和發散思維,提升創新能力。

五、結語

“機械設計基礎”是一門綜合性很強的專業基礎課,對該課程進行課程思政探索與實踐能夠挖掘該課程的育人功能,提升課堂吸引力。作為專業課教師要有高度的責任感,不僅做知識技能的教授者,更要做價值觀的引領者;要不斷提升個人的專業素養和課程思政能力,以專業知識為載體,深度挖掘課程中的育人點,探索和凝練可引用的教學案例。在實際教學中,遵循學生認知規律,靈活采取不同的教學方法和手段進行思政引導,形成“價值引領,德技貫通,教師主導,學生主體”的課程思政育人模式,將思政教育貫穿教學設計與實施的全過程,實現“三全育人”。