北斗在飛機精密進近與著陸階段的應用研究

姜毓琦周小明

(1.中國商用飛機有限責任公司四川分公司,四川 成都610000;2.河海大學,江蘇 南京 211100)

0 引言

自第一顆北斗衛星于2000年10月31日成功點火升空,到最后一顆北斗全球組網衛星于2020年6月30日發射成功,歷經20年時間攻關,北斗衛星導航系統(BeiDou Navigation Satellite System,BDS)已經實現了全球先進的衛星導航功能,開始服務并在各領域發揮著重要的作用。民用航空領域正在與北斗衛星導航系統加強應用結合,未來必將取代全球定位系統(Global Positioning System,GPS)在商用飛機上的衛星導航核心地位。北斗衛星導航系統已進入全球衛星導航系統(Global Navigation Satellite System,GNSS)的頂級行列。

任何新技術或新設備要應用在商用飛機的運行,必須通過嚴格的適航驗證才能準入。其中衛星導航著陸系統在商用飛機的精密進近和著陸階段起到至關重要作用,衛星導航未來也將是商用飛機在飛行中大部分階段采用的導航方式。國內基于北斗衛星導航系統的商用飛機精密進近和著陸階段的導航應用研究已開展多年。隨著成熟的北斗衛星導航系統投入全球服務,我國自主的北斗衛星導航系統勢必在商用飛機的航線運行中被廣泛應用和發展。本文就北斗衛星導航著陸系統在商用飛機精密進近和著陸階段的應用進行研究。

1 北斗衛星導航系統在商用飛機的應用路徑

目前全球有四大衛星導航系統。我國的北斗衛星導航系統,2000年首次發射衛星,組網衛星55顆,2012年覆蓋亞太地區開始投入使用,服務對象為軍民兩用;美國的全球定位系統(GPS),1979年首次發射衛星,組網衛星24顆,1994年投入使用,服務對象為軍民兩用;俄羅斯的格洛納斯全球導航衛星系統(GLONASS),1982年首次發射衛星,組網衛星35顆,2009年投入使用,服務對象為軍民兩用;歐盟的伽利略衛星導航系統(Galileo),2005年首次發射衛星,組網衛星30顆,2008年投入使用,服務對象為民用。

其中,北斗衛星導航系統是我國自主研發、獨立建設運行的全球衛星導航系統,向全球用戶提供全天時、高精度的定位、導航和短報文等服務,向軍民領域開放使用。2018年年底,隨著北斗衛星系統的北斗三號系統基本建成便開始提供高質量的全球導航定位服務。2020年,北斗最后一顆組網衛星發射成功后,標志著北斗衛星導航系統可以開展更全面、更穩定的用戶服務,躋身世界頂尖衛星導航定位系統。

中國民航局于2019年正式發布《中國民航北斗衛星導航系統應用實施路線圖》,提出要大力推進北斗衛星導航系統在商用飛機運營中應用,積極構建以北斗衛星導航系統為核心的衛星導航系統技術應用體系,推動以星基導航、定位、與授時技術為核心的新一代空中航行系統建設。這是北斗衛星導航系統在中國民航應用的首個系統性實施路徑。明確要以“從易到難,從便攜到機載,從監視到導航,通用運輸統籌推進”為總體實施路徑,分步實施中國民航北斗衛星導航系統應用。根據實施計劃,中國民航北斗衛星導航系統應用實施分為近期(2019—2021年)、中期(2022—2025年)和遠期(2026—2035年)三個階段,每個階段均提出了本階段要完成的主要任務、實現本階段目標需要具備的條件。

考慮到商用飛機運營中嚴格的安全要求,以及北斗衛星導航系統成熟的時間原因,目前北斗衛星導航系統未在商用飛機運營中廣泛使用。隨著北斗衛星導航與商用飛機結合應用研究的逐步深入,基于北斗衛星導航系統,商用飛機的運營即將實現航路中起飛、巡航、進近、著陸等各階段的定位、導航與授時。民航局的路線圖中指出:15~30年,將完成從陸基導航向星基導航轉化,實現平穩過渡的關鍵時期。從陸基導航向星基導航轉化是一項復雜的系統工程,推動北斗系統民航應用是其中最核心任務。北斗衛星導航系統的定位、短報文和授時功能已經應用于國內機場場面監視、通用航空的監視和定位等領域,也將為航空用戶提供B1I、B1C和B2a信號,其中B1C和B2a信號與GPS和Galileo有關信號兼容。中國北斗星基增強系統正在建設中,于2017年被國際民航組織接納為星基增強系統服務供應商,為基于北斗的衛星導航著陸系統投入商用飛機上使用奠定了基礎。

2 衛星導航著陸系統概況

我國民用機場的飛機主要進近著陸方式仍然以儀表著陸系統(Instrument Landing System,ILS)為主,但是ILS著陸方式的航線很單一,全部為一條下滑直線,而且飛機截取ILS的航向道和下滑道時離機場的距離有約束條件,這就導致飛機沒有余度和其他更優的著陸航線規劃。隨著我國商用飛機的數量逐年增加,機場空域的壓力日趨增大,為提高飛機進場的效率亟須一種新的精密進近和著陸導航方式。

利用衛星導航著陸系統(GNSS Landing System,GLS)引導飛機進近和著陸是提高機場進場效率的更優方法。GLS是基于地基增強系統(Ground-Based Augmentation System,GBAS)的著陸系統,其隨著衛星導航技術的發展將得到進一步完善。由于GLS可以使用衛星導航,進近和著陸航線不再是單一的固定直線航線,不僅可以直線導航著陸,其他折線、曲線等方式的著陸航線都可以實現著陸。基于GLS的飛機進近著陸航線如圖1所示。

圖1 GLS進近著陸航線示意圖

如圖1所示,這極大增加進近和著陸航線規劃的多樣性,可以縮小著陸前飛機的間隔,極大提高跑道利用率。根據中國民航局規范和標準,飛機進近著陸階段分三個等級(Category,CAT):CAT I、CAT II和CAT III。CAT I運行條件:決斷高不低于60 m(200英尺),能見度不小于800 m或跑道視程不小于550 m的精密進近著陸。CAT II運行條件:決斷高低于60 m(200英尺)但不低于30 m(100英尺),跑道視程不小于350米的精密進近著陸。CAT III又包括:CAT IIIA、CAT IIIB與CAT IIIC,運行條件是決斷高低于30 m(100英尺)或無決斷高,跑道視程不小于200 m或小于200 m且大于50 m或無跑道視程限制的精密進近著陸。目前部分商用飛機,如空客A350,已具備基于ILS實現CAT III自動著陸的功能。基于GLS,目前美國聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration,FAA)的局域增強系統在設計上可以達到CAT II/III類進近與著陸的要求,但還未普遍應用到商用飛機的航線運營。由于GLS的顯著優點是能提供給飛機多種且平滑的著陸航線,而ILS只能引導飛機高于或低于預定的固定直線飛行。對于地面空中管制人員安排飛機進近著陸有更多選擇方式,必然提高飛機進場的效率,間接減少航班延誤的時間。因此,GLS今后必將逐步取代ILS成為民用機場主要進近著陸手段。

3 衛星導航著陸系統的基本組成及原理

對比儀表著陸系統的設備,衛星導航著陸系統組成精簡,運行及維護成本均較低。每個機場只需配置一套地基增強系統,包括衛星基準接收機、數據處理系統和甚高頻數據廣播(VHF Data Broadcast,VDB),即可為多架飛機同時提供進近著陸導航服務,且對同時準備著陸的飛機之間不會產生干擾,可以縮小進近飛機的時空間隔,極大提高飛機進場的跑道利用率,從而提高機場運輸量。除了直線進近著陸外,系統還可以采用曲線和角度等多種進近著陸方式,相對于ILS只能采取單一的直線進近方式,可以大幅提高終端空域飛行航線數量。

GLS由空間系統、地面系統與機載系統三個子系統組成。空間系統為全球衛星導航系統。地面系統包括衛星基準接收機、地面數據處理設備、甚高頻發射器等。機載系統包括衛星天線、機載接收機、飛行管理系統等設備。GLS在精密進近著陸階段導航的基本原理:地面系統通過與已知精確位置的地面基準接收機比較計算出衛星偽距差分修正值,同時完好性監測符合標準后,將差分修正量通過設備發送到機載接收機上。機載接收機實時計算偽距,機載再次進行完好性監測后,再將偽距采用地面的差分修正量校正,然后利用算法算出飛機修正后的實時位置。飛行管理系統和飛行指引系統根據修正后的位置,指引飛機按照預設的航線進近和著陸。

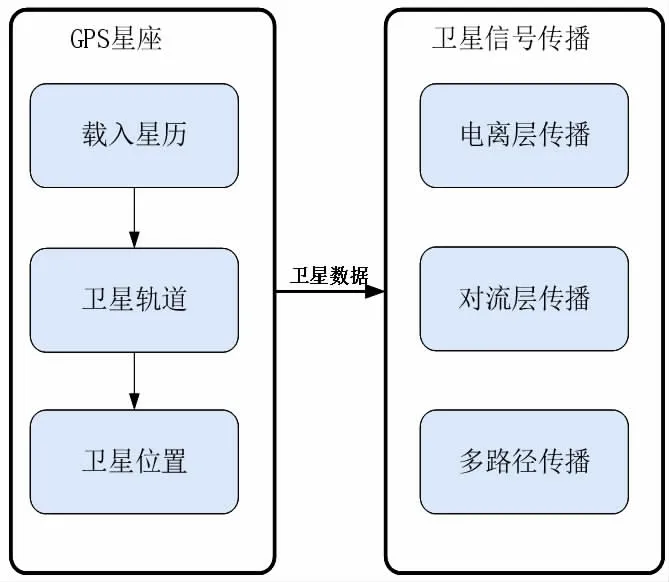

GLS系統的空間系統包括BDS、GPS、GLONASS、Galileo系統的星座。空間部分主要功能是不間斷地向地面發射測距信號和導航電文。其基本原理如圖2所示。

圖2 GLS空間系統原理示意圖

GLS系統的地面部分原理示意圖如圖3所示。其中衛星基準接收機接收衛星信號計算偽距,并采用載波相位平滑偽距差分算法計算出差分修正值。相關數據發給地面完好性監測設備進行可用性評估。數據符合要求后,同時將機場基站的數量和位置等信息合并,通過甚高頻數據廣播電臺向空中發射,供飛機機載設備的接受和使用。

圖3 GLS地面系統原理示意圖

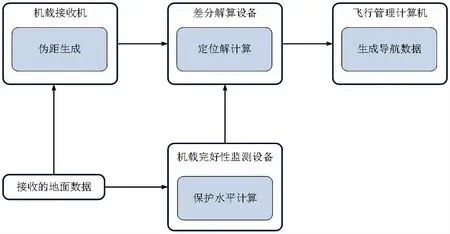

GLS系統的機載部分原理示意圖如圖4所示。飛機上的機載接收機接收全球衛星導航系統星座的測距信號和地面站發送的修正值等信息,通過機載完好性檢測后,由飛行管理系統計算并提供預定進近著陸的指引信號。飛行員跟隨飛行儀表的導航指引駕駛飛機精密進近和著陸。若飛機具備高性能的CAT類自動著陸功能,接通自動駕駛儀功能即可實現由計算機控制的自動進近和著陸。

圖4 GLS機載系統原理示意圖

GLS的三個子系統相互交聯。地面子系統接收空間系統的數據生成偽距和修正信息。機載子系統接收空間子系統的衛星信息和地面子系統傳播的數據,再生成修正后的導航數據來引導飛機。從而實現了全球衛星導航系統在飛機精密進近和著陸階段的導航功能。

4 北斗在商用飛機精密進近和著陸的技術要求

BDS在軌衛星數量達到55顆,可向全球提供高質量的全天候、全天時的定位、導航與授時服務。基于BDS的GLS的空間系統要求能檢測到可用衛星至少4顆。BDS完全能滿足GLS空間系統的性能需求。

基于BDS的GLS地面技術為地基增強系統。以I類精密進近著陸場景分析。地面設備的位置數據使用WGS-84坐標系。設備應具備功能包括:提供本地偽距修正數據;提供GBAS基站數據;提供最后進近著陸航段數據;提供測距源可用性數據;提供測距源完好性監測。地面設備的連續性應不少于(1-8.0×10)/15 s。空間信號完好性風險應不大于2×10/進近。最后進近航段側向告警限制不大于40M,垂直告警限制不大于10M。地面設備的水平精度應優于16M,垂直精度應優于4M。

GBAS的基準接收機具備功能包括:接收、跟蹤和解碼BDS衛星信號;可測量接收機到每顆可見BDS衛星的偽距觀測值及多普勒觀測值;能輸出具有時間標記的衛星信息和狀態數據。其基準接收天線、數據處理中心、完好性監測、VDB等子設備或系統按照現有技術均能滿足要求。

基于BDS的GLS機載系統的電子飛行儀表顯示系統、自動飛行控制系統、飛行管理系統等設備有最低性能要求。飛行管理系統按基于BDS的GLS通道號來區別和實施進近。自動飛行控制系統信息源需來自ILS、GLS等多進近/著陸飛行數據為指引,其軟件管理功能需包括故障探測、自動進近/自動著陸可選用模式、飛行模式通告等。

衛星天線應滿足RTCA DO—228及等效文件的相應要求;VDB接收機應滿足RTCA DO—253C第2.2的相應要求;定位和導航子系統應滿足RTCA DO—253C第2.3的相應要求。多功能控制顯示組件需提供精密進近、著陸選擇頁面,以及測試和現狀頁面,有關GLS數據有新頁面。飛行控制面板需有允許飛行員預位/接通GLS的按鈕或開關。無線電調節組件需允許選擇GLS進近。電子飛行儀表顯示系統需向飛行員顯示在GLS進近模式下的飛行指引信息。

在飛行實施階段,飛行員需嚴格按照通過審定后的飛行程序執行飛行任務。GLS最終應用在商用飛機運行中,進近著陸程序必須完善。其程序可基于ILS準則,并與滿足《航空電信》(國際民航組織修訂 附件10)規定所要求的地面和機載設備性能及完整性。GLS程序范圍包括最后進近著陸航段和復飛階段。相比于ILS,GLS程序設計需完成最后進近航段數據塊的設計編碼。將北斗衛星導航系統應用到飛機的衛星導引著陸,需在GLS的空間子系統、地面子系統、機載子系統及飛行程序或手冊等方面進行設計,并需按照相應的技術標準進行適航驗證,并在航線試飛等方式逐步提高基于BDS的GLS應用能力。

5 結語

2015年,基于GPS的GLS地面設備已獲得美國、德國等國家民航局的審定批準,具備Ⅰ類運行能力,GLSⅡ、Ⅲ運行正在發展和取證中。基于北斗衛星導航系統的GLS暫未實現精密進近與著陸的航線運行。中國民航局于2019年發布《中國民航北斗衛星導航系統應用實施路線圖》中明確提出:構建以北斗系統為核心的,與GPS等其他星座兼容互操作的雙頻多星座GNSS技術應用體系,逐步實現北斗系統民航行業應用“全覆蓋、可替代”。2016年6月28日,我國的國產商用飛機ARJ21—700機型完成首次航線運營,國產大飛機C919機型在2017年5月5日完成首飛后也即將投入到航線運營。隨著基于北斗的衛星著陸系統技術的持續研究與驗證,搭載北斗應用的國產商用飛機必然會成功航線運營。