地方工科院校國際化人才培養配套機制研究

禹文芳 劉曉丹

(山東科技大學國際交流合作處,山東 青島 266590)

0 引言

根據教育部統計數據,我國目前普通本科院校數量為1 270所,工科院校為383所,占比30%;2020年的統計數據顯示,全國理工科院校畢業生數為283.09萬人,在校生數為1 178.32萬人,預計畢業生數為308.56萬人。工程教育質量在我國所處的戰略地位不言而喻,會對提升我國高等教育質量全局產生重大影響。

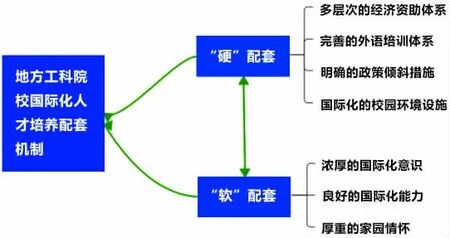

根據教育部發布的《中國工程教育質量報告》,我國高校在工程教育辦學理念和人才培養體制機制方面仍存在諸多問題,如在工科專業辦學理念方面,與國際先進工程教育理念存在較大差距,校內質量保障特別是持續改進管理體制機制尚未健全;工科畢業生在國際競爭能力、經營管理能力、學科知識交叉融合能力等方面有待進一步提高;人才培養鏈與國家創新鏈、產業鏈對接有待進一步增強。因此,如何提高我國高等工程教育國際化水平和工程人才培養質量,已成為一個亟須解決的問題。本文首先分析了地方工科院校特點及學生出國意愿的影響因素,然后在推拉理論的基礎上,圍繞國際工科人才培養“硬”配套和“軟”配套兩個中心分析如何構建地方工科院校國際化人才培養配套機制。

1 地方工科院校特點及學生出國意愿的影響因素

隨著高等教育“大眾化”的普及,地方工科院校為了提升畢業生的競爭力,以發展特色求生存、促發展,逐漸形成了鮮明的行業特色。經過40多年的探索發展,服務區域經濟社會發展已成為地方工科院校的主要社會服務職能,為地方工科院校打上了鮮明的區域特色。以上兩個特色對地方工科院校學生的影響是好就業、就業前景好,以山東科技大學為例,每年的畢業生就業率都保持在95%以上。學生在不需要出國的情況下,依然能輕松就業,就導致學生對出國留學的關注度低、內生動力不足,再加上經濟受限、國際局勢、新冠肺炎疫情等客觀因素的影響,學生出國留學的意愿會不同程度受到影響。

學生出國留學意愿作為影響國際工科人才培養的重要因素之一,對未來國際化人才的就業能力也會產生重要影響。最新研究表明,國際化人才就業能力包括專業和方法能力、社交能力、個人素養、經驗和附加資格四個維度。其中,專業和方法能力中包括適應新環境的能力,社交能力主要體現在對其他國家文化和習俗的理解和對多元文化的尊重,特別體現在與不同國家同事的協作與溝通能力,個人素養包括在國際化環境中對不同文化的適應性,經驗和附加資格包括外語能力、國際經歷等。出國留學的最大價值就在于對以上四個維度的構建。因此,如何提高學生出國學習積極性也是地方工科院校培養國際化人才的重要任務之一。

2 推拉理論(Push-Pull Theory)的概念

推拉理論最早由19世紀美國社會學家萊溫斯坦提出,并應用于人口遷徙流動研究,他主張人口流出地“推力”因素占主導,人口流入地“拉力”因素占主導。直至20世紀,西方學者們逐漸將推拉理論應用于學生的國際流動研究。后來有學者將推拉理論在學生國際流動研究領域中的應用進行進一步創新,將影響學生出國留學的因素分為客觀驅動因素和主觀驅動因素,客觀驅動因素主要包括國家/地方/高校的政治、經濟、教育、社會、文化因素以及個人教育背景、能力(包括家庭經濟、學習和跨文化適應等能力);主觀驅動因素主要包括個人留學意愿、教育和社會要求、社會價值觀等,并認為留學決策是客觀驅動因素和主觀驅動因素相互作用的結果。

本文在分析主客觀因素推拉模型的基礎上,結合地方工科院校的特點,將地方工科院校國際化人才培養配套機制分為“硬”配套和“軟”配套。“硬”配套是指政策性強、可量化的配套措施,與客觀驅動因素相對應;“軟”配套是指難約束、難以量化的配套措施,與主觀驅動因素相對應。

3 地方工科院校國際化人才培養“硬”配套

3.1 多層次的經濟資助體系

有學者對影響大學生出國留學意愿的相關因素進行了問卷調查,得出的結論是經濟條件是制約學生出國留學最重要的因素之一,因此,構筑多層次的經濟資助體系是促進學生出國交流最有效的手段之一。目前,針對學生出國留學的資助渠道可以分為國家層面、省級層面、市級層面、學校層面等方面的資助。國家層面的資助最具有代表性的是國家留學基金管理委員會以項目形式開展的留學資助,資助力度大,競爭激烈,但重點資助領域以工科為主,所以對地方工科院校的優秀學生來說是很好的選擇。省級層面的資助以省教育廳開展的項目資助為主,資助對象多為研究生,資助力度較國家層面的要小一些,但能爭取到的名額比國家級資助要多。市級層面的資助以市教育局開展的項目資助為主,此類資助很不均衡,要根據城市的經濟狀況和對國際化教育的重視程度,因此,并不是每一個城市都會設置此類獎學金。現在很多高校都設置了留學獎助金,并制定了規范的管理辦法,屬于普惠性獎學金,學生的受眾面最大。學校相關部門要及時向學生發布相關信息,為學生提供專業性的指導和咨詢,讓多層次的經濟資助體系真正發揮作用,充分發揮好作用。

3.2 完善的外語培訓體系

在對影響大學生出國留學意愿的調查中,外語水平是影響學生出國留學的最重要因素之一,完善的語言培訓體系是提升學生外語水平的有效途徑。在目前的課程設置中,大學英語多以大學英語四六級為教學目標和導向,并不適用于出國留學。高校可以建立完善的外語培訓體系,為想出國留學的學生提供外語培訓服務,有針對性地提升學生的外語水平,可以有效克服制約學生出國留學的不利因素。

3.3 明確的政策傾斜措施

國家十分重視教育對外開放的頂層設計,2020年6月,國家印發了《教育部等八部門關于加快和擴大新時代教育對外開放的意見》,再次強調將繼續通過出國留學渠道培養我國現代化建設需要的各類人才,把培養具有國際競爭力的人才擺在重要位置,加快培養具有全球視野的高層次國際化人才。教育部在2017年印發的《關于促進普通高校畢業生到國際組織實習工作的通知》中明確規定,高校在制定本校推免生遴選辦法時,結合本校具體情況,將學生到國際組織實習情況納入推選生遴選指標體系。學校在制訂評優、推免政策時,可以對具有海外留學或實習經歷的學生做一些適當傾斜,既能與國家政策相統一,又能起到激勵作用。

3.4 國際化的校園環境設施

國際化校園環境的最重要的標志之一是實施雙語管理與服務,比如對校園、教師、學生餐廳、宿舍等硬件設施進行雙語標識,文件與信息能夠雙語發布。在硬件設施的建設過程中融入更多國際化元素,比如在教室中設置更多的自由學習區域和小型研討間,以適應多元化的學習需求、靈活多樣的教學模式。校醫院也應滿足國際化需求,醫院標識實行雙語,醫務工作者能與國際師生平等對話等。充分發揮國際師生對校園國際化氛圍的輻射作用,開展促進中外師生跨文化交流的文化活動、社區課堂等,為跨文化交流搭建交流互鑒平臺。充分發揮典型留學案例的激勵作用,定期組織成功留學返回師生開展專題講座,分享留學經驗,鼓勵學生勇于實踐自己的留學理想。國際化校園環境的營造取決于全體師生的國際化能力水平,對各類人員開展必要的國際化培訓是必由之路。

4 地方工科院校國際化人才培養“軟”配套

4.1 濃厚的國際化意識

人的主觀能動性首先源于意識,只有具備濃厚的國際化意識,才有主動開展國際交流的意愿。首先,頂層設計要具有國際化視野和國際化的辦學格局,才會調動促進國際化的相關因素。其次,教師應具有國際化意識,并能主動培養學生的國際化意識。最后,學生應具有國際化意識,能主動培養自己的跨文化交際能力和開展跨文化交際活動。

4.2 良好的國際化能力

培養國際化人才,首先教學人員和管理人員要具備國際化能力。鼓勵外語水平、學術水平高的授課教師為學生開設雙語課程和國際化課程,不僅有助于學生獲取最新的學術前沿,還能更好地培養學生的國際視野,提高語言水平和跨文化交際能力,為學生出國學習做一些鋪墊性工作。管理人員也要具備一定的國際化能力,能提供專業化的咨詢和服務,在學生準備出國留學的過程中提供有力支撐,在學生留學期間做到有效跟蹤管理,在學生結束留學后提供學分認證、學歷認證等配套服務。

4.3 厚植家國情懷

家國情懷是中華優秀傳統文化最核心的價值理念,自古以來在激勵個人斗志、凝聚民族力量、維護國家利益等諸多方面發揮著積極的巨大作用。全球化背景下,更要注重家國情懷的時代價值,厚植學生的家國情懷,鼓勵學生胸懷遠大,在國際舞臺中歷練家國責任與家國擔當,把遠大理想與個人抱負、家國情懷與人生追求熔融合一,把家國情懷融入不懈的個人奮斗中,把個人奮斗融入和服務國家戰略中去。

圖1 地方工科院校國際化人才培養配套機制

5 結語

進入二十一世紀以來,隨著經濟全球化、科技發展的日新月異,國際競爭也日趨激烈,這歸根結底還是教育和人才的競爭。全面推進新工科建設,培養復合型國際工科人才更是服務國家戰略發展的需要。地方工科院校作為培養工科人才的重要基地,更應該順應時代發展要求,重視高等工科教育的國際化發展,對“硬”配套和“軟”配套“兩手抓”,形成比較健全的地方工科院校國際化人才培養配套機制,雙方相互促進,形成合力,更有效的地幫助學生實現跨國流動,提升國際化能力。