基于教師學習共同體的特殊教育學校校本教研優化策略*

張浩然 宋淑堯 王志強*

(遼寧師范大學 教育學院 遼寧 大連 116029)

一、問題提出

特殊教育學校校本教研是由特殊教育學校教師基于學校教育教學實際問題而開展的教學研討活動,是引導特殊教育學校教師走上教育科研之路的有效途徑。校本教研深化了特殊教育學校教師對專業知識和技能、教育理論和實踐的認識與了解,幫助其將已有理論納入教育教學實踐,在實踐中抽象出超越經驗的更為上位的概念、命題與理論,在不斷推敲、試驗、改進的螺旋上升過程中總結和推廣教研成果[1],從而使特殊教育學校教師實現由“教學型”向“研究型”教師的轉型,促進其專業發展。特別是在特殊教育學校職能擴展的背景下,校本教研為特殊教育學校實現功能轉型以應對日益多樣化的學生特殊學習需要,以及特殊教育與普通教育的融合等問題提供了一個制度化、學習性的平臺,使教師的專業發展與特殊教育學校發展、特殊教育事業發展“合流”,并有助于從微觀層面切實落實《“十四五”特殊教育發展提升行動計劃》中提高教師專業水平、不斷深化課程教學改革和全面提升特殊教育質量的要求[2]。

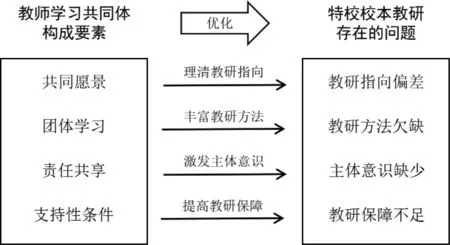

通過特殊教育學校教師的實踐反思和學者的分析探討可以概括出,當前特殊教育學校校本教研的問題集中體現在教研指向、教研方法、教研主體和教研保障四個方面。首先,校本教研活動指向偏差。部分特殊教育學校教師參與教研活動的目的往往脫離教學實際,體現出為評比、晉升而研究的功利化取向,缺少對教學問題的反思及策略的尋求[3],偏離校本教研的初衷,致使教學質量提升速度緩慢。此外,部分特殊教育學校在開展校本教研時多是拍照存檔以應付檢查,沒有真正進行教學研討,致使教研活動基本流于形式,成為制約特殊教育學校教師專業發展的“頑石”[4]。其次,校本教研活動方法欠缺。部分特殊教育學校的校本教研停留在教師個體的單向輸出,缺乏教師團體的交流探討[5],且教研局限于聽課、評課等形式,使得教師對教研活動缺乏興趣,教研效果不顯著。再次,教師參與校本教研活動缺少主體意識。部分特殊教育學校教師教研觀念落后,認為教研是專家的任務而非教師的工作范圍,加之教研組行政氛圍濃厚[6],導致教師對校本教研逐漸懶怠。最后,校本教研活動保障不足。部分教師缺乏充足的時間和精力參與校本教研,也缺少名優骨干教師的引領和示范[7]。另外,特殊教育學校中唱游與律動、繪畫與手工等科目的教師數量較少,無法與同一學科、學段的教師開展校本教研。許多特殊教育學校把這類教師組合成綜合教研組,由于成員間任教學科不一,無法找到研討的契合點[8],導致無“教”可“研”。上述問題制約了特殊教育學校校本教研的有效開展和功能發揮,優化特殊教育學校校本教研勢在必行。

二、教師學習共同體的構成要素及其效能

教師學習共同體是以提高教師專業能力和促進教師專業發展為根本宗旨、以實現共同進步為最終目的的自發性組織[9]。Hord較早地分析了這一概念的核心要素,包括支持性及共享的領導、集體的創造力、共享的價值與愿景、支持性條件和共享的個人實踐[10]。雖然國內外學者對教師學習共同體的核心要素尚未形成一致的認識,但研究主要圍繞著教師學習共同體的活動指向、活動手段、管理方式和條件保障四個方面展開,即共同愿景、團體學習、責任共享和支持性條件。作為一種新型的教師專業發展方式,教師學習共同體與教研組有異曲同工之妙。從組織文化來看,兩者都是合作文化的產物,都強調教師積極合作,發揮集體智慧;從活動方式和組織目的來看,兩者都強調通過集體學習的方式,提高教學質量,促進學生發展和教師成長。不同之處在于,教師學習共同體系統闡明了組織運行的基本構成要素、要素效能及其建構思路,這對于特殊教育學校校本教研的優化具有一定的啟示作用。二者的耦合使得以教師學習共同體為視角優化特殊教育學校校本教研具有較強的可行性(如圖1所示)。

圖1 以教師學習共同體因應特殊教育學校教研問題的優化路徑

(一)共同愿景:特殊教育學校校本教研的基礎和指向

愿景的本義是“看見”,從字面上理解包含兩層意思:一是“愿望”,指有待實現的意愿;二是“遠景”,指具體生動的景象,是想要實現的未來藍圖。而所謂共同愿景,即組織或團體中人們所共同持有的愿望景象,是一種關于組織未來發展的遠大理想和藍圖。

如果沒有共同愿景,就不會有學習型組織[11]。共同愿景是特殊教育學校校本教研開展的前提,是教研活動的基礎和指向。一方面,共同愿景是“黏合劑”,是教研活動的基礎。愿景是最有力的、最具激勵性的因素,可以把不同的人聯結在一起[12]。特殊教育學校校本教研的共同愿景是基于教師的個人愿景,在共同探討和協商中產生,是全體教師心中共有的愿望景象,能夠激發出強勁的凝聚力,將教師緊密結合起來,形成積極互信的關系。另一方面,共同愿景是“指南針”,是教研活動的指向。共同愿景意味著特殊教育學校全體教師校本教研發展和奮斗的方向,它能夠激發出強大的驅動力,激勵著教研成員不斷為之奮斗,特別是在教研活動遭遇阻力時,它可以讓每個成員規范自己的行為準則和明確自己的學習方向,使得校本教研繼續沿著合適的道路前進。

(二)團體學習:特殊教育學校校本教研的手段

團體學習是共同體成員實現共同愿景的有效手段,具體是指共同體成員在共同愿景的基礎上,通過質疑批判、討論反思、實踐觀摩等方式不斷獲取、整合和分享知識,以達成促進性互動,從而實現有效學習的目的。

團體學習是開展校本教研的重要手段。首先,團體學習營造出協作的氛圍。傳統的教研氛圍過于強調教師間的競爭[13],將教研變成一種孤獨的工作,將教研組割裂開來,均不利于教研活動的開展。團體學習則要求每個成員自由交流,克服有礙學習的自我防衛,使得教師彼此坦誠開放,自發主動地去合作分享,為教研活動營造了積極互信的協作氛圍,有助于校本教研“同伴互助”這一要素的生成。其次,團體學習能發揮集體的智慧。特殊教育學校教師在專業背景和知識體系等方面存在差異,團體學習意味著不同教師發揮自己的優勢參與集體探究與分享,通過教師的整體協同發揮出大于個體智慧之和的集體智慧,促成教研成果的產出。再次,團體學習注重實踐的作用。教師學習共同體的團體學習不局限于集體討論反思,也強調去個體化的實踐。在特殊教育學校教研活動中體現為教師可以相互觀摩教學、課后進行評價研討,促成教研成果的實踐轉化,使得教研活動取得更高層次的共識,提高教研活動的質量。

(三)責任共擔:特殊教育學校教師主體意識的生成

責任共享是指教師學習共同體內各個成員對共同愿景的實現都負有不可推卸的責任,并享有管理、決策等權力。共同體成員均應自覺承擔責任和積極行使權力,共同參與到團體學習中來。

責任共享是促進特殊教育學校教師主體意識生成的重要途徑。首先,責任共享有利于教師教研意識的生成。責任共享要求教師積極主動地參與教研活動,明確教師參與教研的義務,促進教師校本教研意識的生成。其次,責任共享有利于教師領導意識的生成。責任共享不僅是義務的共享,還應是權力的共享,即通過共享式的領導,為特殊教育學校教師賦權增能,民主地參與教研組的管理和決策[14],促進教師領導意識的生成。再次,責任共享有利于教師學習意識的生成。隨著終身學習思潮的興起和特殊教育學校功能的日趨復雜多樣,特殊教育學校教師作為學習者成為必然趨勢。在責任共享的教研活動中,教師是一個主動的學習者,在教研和教學實踐中自主地學習、建構和反思知識經驗,促進教師學習意識的生成。

(四)支持性環境:特殊教育學校校本教研的保障

支持性環境是指支持和推動教師學習共同體構建和持續運行的外部和內部條件。其中,外部條件包括學校資源、保障機制和學校氛圍等;內部條件包括共同體成員的品質和能力、成員的結構以及成員間的人際關系等。

支持性環境是特殊教育學校校本教研開展的條件和保障。一方面,外部條件保障了教研活動的順利開展。外部條件為教研活動的開展提供了必需的物質基礎、制度保障和組織氛圍,促成了教研活動的從無到有。另一方面,內部條件保障了教研活動的提質增效。校本教研的主體是教師,教研活動質量提升的關鍵也在教師。內部條件通過回答和解決“特殊教育學校開展教研活動需要怎樣的教師”“教師需要怎樣的搭配組合”和“教師間需要怎樣的關系”三個問題,促進了教研活動的質量提升。

三、教師學習共同體視角下特殊教育學校校本教研的優化策略

基于對特殊教育學校校本教研存在問題和教師學習共同體構成要素及其效能的分析,特殊教育學校校本教研的優化應從如下方面著手。

乳腺癌是威脅中國女性健康的主要惡性腫瘤之一,2014年全國女性乳腺癌新發病例約27.89萬例,占女性惡性腫瘤發病的16.51%,位居女性惡性腫瘤發病的首位[1]。在乳腺惡性腫瘤的綜合治療中,內分泌治療因原發耐藥與繼發耐藥的出現而使其有效性受到限制。細胞周期蛋白依賴性蛋白激酶(cyclin-dependent protein kinase,CDK)4/6抑制劑是逆轉內分泌治療耐藥的有效藥物,因此內分泌治療和CDK4/6抑制劑的聯合應用現已納入晚期激素受體陽性(hormone receptor-positive,HR+)乳腺惡性腫瘤的治療指南,且正在臨床上被廣泛接受。

(一)生成共同愿景,理清教研指向

1.鼓勵形成個人愿景

個人愿景是共同愿景形成的基礎和前提。共同愿景需要基于教師的個人愿景,在相互探討和協商中形成。個人愿景也是教師成長和發展的動力,是教師通過教研活動得以實現的遠大理想,它能夠調動教師參與教研的主動性和積極性。因此,應鼓勵教師根據教育教學實際明確其自身發展目標,在處理好學習、工作與生活關系的基礎上,制訂合適的個人愿景。部分特殊教育學校教師參與教研活動目的“不純”的原因就在于教師沒有形成正確合適的個人愿景。制訂合適的個人愿景應明確教研活動中“教”與“研”的關系。“教”而不“研”,教學就成為了僵化的程式;“研”而不“教”,研究就成了無本之木。所以,教師的個人愿景需要以解決教學實踐中的問題為基礎,參加教研活動應為“教”而“研”,以“研”促“教”。

2.討論生成共同愿景

特殊教育學校校本教研共同愿景的生成應注意以下兩方面:一方面,求同存異。特殊教育學校中不同教師各有所學、各有所教、各有所研、各有所長,因而,基于個體實際情況制訂的個人愿景勢必存在差異。教師應在分享、交流和討論個人愿景的基礎上,求同存異,生成校本教研共同愿景。另一方面,適時調整[15]。特殊教育學校校本教研的共同愿景不是一成不變的,應根據學校發展目標、學生障礙程度和教研活動開展情況等適時做出調整,以適應學校發展、學生學習和教師成長。

3.規劃實現共同“近景”

為了實現共同愿景,還需要基于內外部條件設計和實現多個共同“近景”,即分階段實現的目標。這些目標應是明確具體、切實可行的,是教師們通過校本教研能夠直接實現的,這樣才能充分調動教師的積極性,激勵他們團結一致,共同參與教研活動。共同愿景和共同“近景”使得特殊教育學校教研活動有“實”可做,可以避免校本教研流于形式,解決教研活動“不實”的問題。

總之,通過鼓勵教師形成個人愿景,并在求同存異和適時調整的基礎上生成共同愿景,再為共同愿景的實現規劃階段性目標,才能更好地發揮共同愿景在特殊教育學校教研活動中“黏合劑”和“指南針”的作用,解決當前特殊教育學校教研活動指向偏移的問題。

(二)開展團體學習,豐富教研方法

1.優化團體學習的環節

特殊教育學校教師的團體學習應包括團體討論、團體實踐和團體反思等基本環節。這三個環節不僅致力于提升教師的理論水平,也指向教師的實踐深化。在團體討論環節,特殊教育學校教師需要基于共同關注的教研問題進行商討,教師不僅應主動分享自己的想法,還應積極傾聽和評價他人的觀點,以形成對某一教研問題的共識。在團體實踐環節,特殊教育學校教師需要基于團體討論的結果開展教育教學實踐,每一位教師都可以通過多種形式去觀摩其他教師的課堂教學,以實現教學實踐的去個體化轉向。在團體反思環節,特殊教育學校教師需要基于討論和實踐進行階段性的總結和反思,并生成教研成果。通過團體討論、團體實踐和團體反思開展團體學習和進行校本教研,可以促進特殊教育學校教師間的交流合作,營造積極互信的氛圍,改善教研活動僅停留在教師個體單項輸出的局面。

2.創新團體學習的形式

特殊教育學校校本教研應創新團體學習的形式,以應對當前校本教研因局限于聽課、評課等形式而造成教師對教研活動缺乏興趣的困境。特殊教育學校可以通過骨干教師示范觀摩課、教學競賽、同課異構、專題講座等豐富形式開展團體學習,提高教師參與教研活動的積極性和主動性;還可以利用互聯網技術,開展線上教研。線上教研因時空限制少、參與互動便捷、交流反饋靈活而深受教師喜愛[16]。一方面,它契合了特殊教育學校教師缺少充足的時間和精力參與教研活動的現狀,使得部分無法在團體實踐環節逐一進教室觀摩聽課的教師可以通過錄課、觀摩等線上形式參與團體學習,符合課例研究與教育技術整合的校本教研發展方向,可以促成課例研究轉向基于視頻圖像的敘事評課和課堂話語分析[17];另一方面,它契合了疫情防控的背景,即便教師居家辦公,也可通過線上形式,使“停課不停研”落到實處。

總之,通過優化團體學習的環節和創新團體學習的形式,能夠更好地營造協作氛圍和發揮集體智慧,提高教研活動的成效,解決當前特殊教育學校教研活動方法欠缺的問題。

(三)實現責任共擔,激發主體意識

1.提高教師“想”的主動

針對當前部分特殊教育學校教師因校本教研觀念落后而不積極參與教研活動的問題,需要促使教師“想”參與教研,即特殊教育學校需要通過多種途徑更新教師的教研觀念,提高教師參與教研的主動性。特殊教育學校可以開設教研專題講座,使教師理解開展和參與教研活動對教育教學實踐、教師專業發展和學校發展的重要作用,引導教師以主體的身份,對自己的教學實踐和結果進行批判性反思,以研究者的眼光審視、分析和解決自己在教育教學中的問題,糾正教師“只教不研”的錯誤傾向。也可以通過重溫共同愿景、剖析共同愿景和個人愿景的關系,激發教師參與教研活動的主體意識,增強教師對教研組的歸屬感,消除“責不在我”的消極觀念。

2.賦予教師“能”的權利

針對當前部分特殊教育學校教研組因行政氛圍濃厚而未能促使全體教師參與教研的問題,責任共享還需要使教師“能”參與教研,即特殊教育學校應厘清行政事務和專業事務的界限,推動教研組專業事務去行政化。特殊教育學校教研組專業事務去行政化并不是要去掉行政、去掉行政人員,而是要形成科學合理的組織結構,其重點在于為教師賦權增能。特殊教育學校可以按照“專家引領、同伴互助、自我反思”的校本研修思路,成立各學科“教研共同體”,教研共同體內可以實施分層式領導,通過實行專業引領、共同領導和任務領導[18],向教師分享教研活動的決策權和監督權,使教師在使用教研活動的資源、制訂教研活動的形式、確定教研活動的內容和參與教研活動的評價等方面具有話語權,以改善教研組長“一言堂”的局面,進一步提高教師參與教研的可能性和主動性。

總之,通過提高教師“想”的主動和賦予教師“能”的權利,以激發教師的教研意識、參與領導意識和學習意識,解決當前特殊教育學校教師主動意識欠缺的問題。

(四)創設支持性環境,提高教研保障

1.完善校本教研的外部條件

首先,為教研活動提供所需的物質基礎。特殊教育學校需要對校本教研的開展提供時空保障,具體涉及合理協調和安排時間、提供充足的資金、設置專門的教研活動場所等基本物質需求。特殊教育學校應在協調教師教學和行政事務的基礎上,合理安排教研活動開展的時間和方式,以解決教師因事務繁多而缺少充足的時間和精力參與教研活動的問題。此外,教研組還需要專門的教室或場地開展教研活動,以及充足的資金來購買相關資源等,特殊教育學校也需要對此做系統規劃和專項安排。其次,為教研活動提供必需的制度保障。特殊教育學校校本教研的制度保障建設不僅要完善激勵性的評價制度[19],即特殊教育學校需要加大對教研成果的獎勵力度,發揮評價的導向作用,將教研活動情況納入教師評價體系,與評優評先和職稱晉升等相結合,進一步激發教師的教研主體意識,提高教師參與校本教研的主動性;同時,還要完善規范性的紀律制度,即教研活動的開展還需要紀律約束,特殊教育學校教師需協商制訂活動守則規范教師參與教研的行為,進而提高教研活動的效率。再次,還需要為教研活動營造開放的學習氛圍。特殊教育學校各教研組之間或者區域內的不同學校之間應定期開展交流,既要“引進來”,也要“走出去”,分享和借鑒優秀的教研經驗,共享教研資源和教研成果,促成校內和校際間的合作,以促使校本教研擺脫因循守舊的狀態。

2.完善校本教研的內部條件

首先,提升特殊教育學校教師教研能力。教師是特殊教育學校教研活動的主體,教師的教研能力直接關系到特殊教育學校教研活動的效率和質量,提升教師的教研能力可以為教研活動的開展提供重要的人力資源保障和智力支持,其中教研能力主要包括“教”的能力、“研”的能力和合作能力等。特殊教育學校可以通過新老教師結對、校本培訓和專家引領等方式,提升特殊教育學校教師教育教學能力、科研能力和合作能力。針對部分特殊教育學校校本教研缺乏名優骨干教師引領和示范的問題,特殊教育學校可以邀請其他學校的優秀教師或高校的專業教師參與本校的教研活動。教育行政部門也需建設區域內特殊教育教研員隊伍,共同為特殊教育學校校本教研骨干教師的培育和教研活動的開展助力。其次,優化校本教研教師結構。針對部分學科、學段的教師在開展教研活動時面臨基于學科教研無伴可“研”的窘境和基于綜合教研無“教”可“研”的問題,需要上級教研部門整合區域內的教師資源,采取跨區縣教師學科教研的方式開展教研活動,以優化教師間的學科和學段結構。再次,改善教師之間關系。教研組可以通過實施科學民主管理、優化考核評價等方式,引導教師樹立正確的競爭意識,提升合作交流的意愿,營造人人參與學習、事事參與交流的良好氛圍[20],建立一種平等參與、協作互助、共同成長的合作關系。

通過完善內外部條件,為校本教研的開展提供保障,以使教研從無到有、從有到好,解決當前特殊教育學校教研活動保障不足的問題。

四、結論

特殊教育學校校本教研是促進教師專業發展、實現特殊教育變革的有力推手。基于特殊教育學校校本教研存在的問題,本研究以教師學習共同體為視角提出了如下優化策略:首先,鼓勵教師形成個人愿景,并在求同存異和適時調整的基礎上生成共同愿景,再為共同愿景的實現規劃階段性目標,以發揮共同愿景在特殊教育學校教研活動中“黏合劑”和“指南針”的作用,解決當前特殊教育學校教研活動指向偏移的問題。其次,優化團體學習的環節和創新團體學習的形式,以營造協作氛圍和發揮集體智慧,提高教研活動的成效,解決當前特殊教育學校教研活動方法欠缺的問題。再次,提高教師“想”責任共享的主動和賦予教師“能”責任共享的權利,以激發教師的教研意識、參與領導意識和學習意識,解決當前特殊教育學校教師主動意識欠缺的問題。最后,完善內外部條件,為校本教研的開展提供保障,解決當前特殊教育學校教研活動保障不足的問題。通過本研究的開展,希望能對促成特殊教育學校校本教研的實踐轉向和提高特殊教育學校教研活動的質量有所助益,也希望能對理清教師學習共同體與特殊教育學校校本教研的理論邏輯有所啟示。