全面護理干預應用于老年髖部骨折患者手術室護理的價值

韓玉亭

(平原縣第一人民醫院 山東 德州 253100)

在骨科疾病中髖部骨折常見,此疾病主要行手術治療,如術后未能給予有效處理,會出現骨不連、骨畸形、骨折愈合緩慢等情況,嚴重影響預后效果[1]。針對老年髖部骨折群體而言,因年齡相對較高,機體各機能水平呈衰退癥狀,因此將全面護理干預應用在手術室護理服務中,可使手術預后效果予以改善。現今國內多個研究人員指出,全面護理干預應用在老年髖部骨折手術護理服務中,可改善髖關節功能,以最優的心態配合治療,有效地控制并發癥發生[2-3]。

1 一般數據與方法

1.1一般數據

74例老年髖部骨折患者均選自2020年2月至2021年2月時段,依照抽簽法均分,人數37例/組。參照組:男性、女性比例為19例:18例,年齡實際值域為62~75歲,均值為(68.12±5.15)歲;研究組:男性、女性比例為20例:17例,年齡實際值域為62~76歲,均值為(68.21±5.23)歲;根據統計學軟件檢驗結果顯示,年齡、性別等數據結果均無差異性(p>0.05)。

1.2方法

參照組執行傳統護理指導,將以往護理內容作為依據,嚴格開展,對護理服務中存在的問題進行有效處理,使護理工作保證有序、順利開展。

研究組執行全面護理指導,主要措施:(1)術前指導:①心理疏導和干預:在受傷后,老年群體因患病,自身角色發生轉變,且人際關系、生活環境得到明顯改善,骨折初期患者不能適應自身變化情況,極易發生相關心理癥狀,醫護人員需對患者給予有效疏導、心理指導、正確干預、健康宣教等,使患者發生的悲觀、緊張、焦慮、抑郁等情緒予以徹底消除,將患者面對疾病治療的心態予以轉變,幫助患者建立戰勝疾病的信心,在短時間內讓患者更好地適應住院環境和角色,護理人員在對患者開展相應護理干預時,需為患者創建治療、康復的條件,以最優的心態面對疾病。②疼痛、牽引干預措施:在入院后,對患者給予止痛藥物治療,將因疼痛造成的應激反應、心理痛苦情況予以減輕。在牽引下肢時,需讓患肢處于外展、足中立、功能位等,隨之開展牽引干預。對足跟、牽引部位的皮膚進行護理,避免出現壓瘡情況,對末梢血運情況予以觀察。③飲食、大小便干預措施:在臥床期間患者的活動量較小,胃腸蠕動較慢,極易出現消化不良等情況,患者排斥在床上進行大小便,極易出現尿潴留、便秘等情況,可讓患者多攝入粗纖維、富含高維生素、高蛋白、高熱量等易消化飲食,指導患者在床上排便,給予相應的潤腸通便藥物治療。④術前訓練:讓患者進行正確咳嗽、呼吸、排痰、拍背、戒煙等,避免發生墜積性肺炎,對通氣儲備、肺活量提升。實施引體抬臀訓練,避免發生褥瘡情況。開展踝泵訓練、股四頭肌舒縮訓練,為血液回流奠定基礎,避免發生深靜脈血栓發生,隨之出現關節僵硬、肌肉萎縮等情況。⑤評估術前健康狀況和并發癥護理干預:術前全面、準確評估患者的健康裝填,對腎功能、肺、心、血糖、血壓等水平進行密切監測,使臟器功能得到有效調節,并發癥得到良好控制,使患者更加耐受手術,選擇最合適時機進行手術。(2)術后干預:①專科護理:術后當患者回到病房后,護理人員需對患者的生命指標予以密切觀察,并對各引流管管路是否順暢、牢固等進行詳細檢查。讓其保持平臥位,在雙腿之間放置梯形墊、軟枕,在患肢下方放一軟枕抬高,讓患肢向外伸展15~30°,處于中立位,膝關節保持微屈曲狀態,角度為10~15°,避免患肢出現外旋、足跟受壓等情況,提升患者舒適感。對患者給予個性化止痛干預,使患者痛苦情況予以緩解,避免機體出現應激反應,加快患者康復。②下肢深靜脈血栓預防措施:當患者術后病情允許后,將下肢抬高,鼓勵患者定期進行下肢主被動訓練,如股四頭肌收縮運動、踝關節屈伸等,借助足底靜脈泵間歇充氣。讓大便保持通暢狀態,保證靜脈回流,將靜脈瘀滯、患肢腫脹情況減輕,利于下肢靜脈循環。使用4000U低分子肝素在術后12h對患者進行皮下注射,在用藥中需對凝血功能進行監測。③康復指導:術后指導患者盡早開展康復訓練,當關節功能恢復后。麻醉未消失前,開展踝關節背伸運動。麻醉消失后,每次進行10~20下訓練,每組時間為10~15分鐘,適當增加,訓練股四頭肌舒縮,使大腿肌肉處于繃緊狀態,維持5~10s后放松,反復循環,當大腿肌肉出現疲勞感最佳。

1.3判定指標

觀察檢驗Harris髖關節功能評分、Barthel指數、生活質量評分、功能恢復程度、并發癥發生概率、臨床指標改善時間予以滿意程度。

1.4統計學分析

2 結果

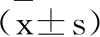

2.1對比Harris髖關節功能評分、Barthel指數

以上指標在干預前比對無差異(p>0.05),干預后研究組較參照組數據指標高(p<0.05),見表1。

表1 對比Harris髖關節功能評分、Barthel指數

2.2 比對生活質量指標

在全面護理干預后患者的生活水平得到明顯提升,研究組分值較參照組高(p<0.05);見表2。

表2 比對生活質量指標分)

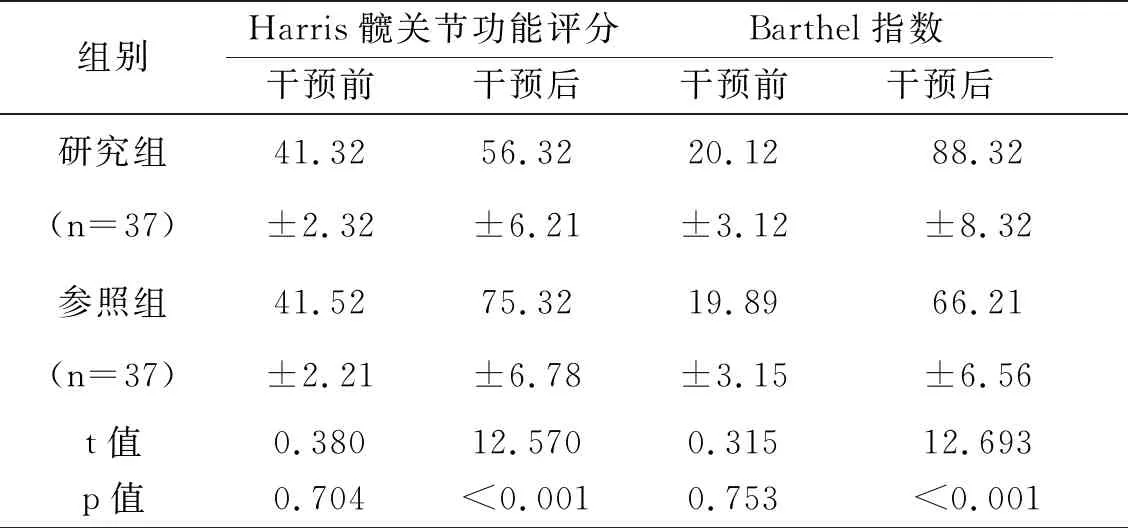

2.3 比對功能恢復程度、滿意程度

研究組功能恢復程度、滿意程度相比參照組均較優(p<0.05);見表3。

表3 比對功能恢復程度、滿意程度

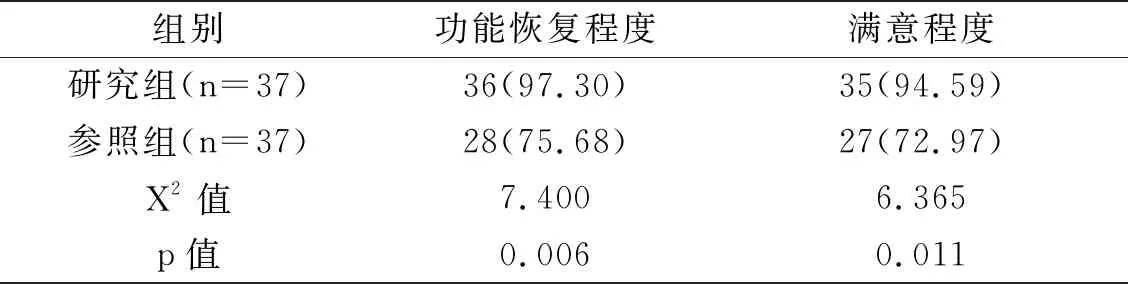

2.4 比對并發癥程度

研究組出現肢體腫脹、肺部感染、深靜脈血栓等人數較參照組少(p<0.05);見表4。

表4 比對并發癥程度[例(%)]

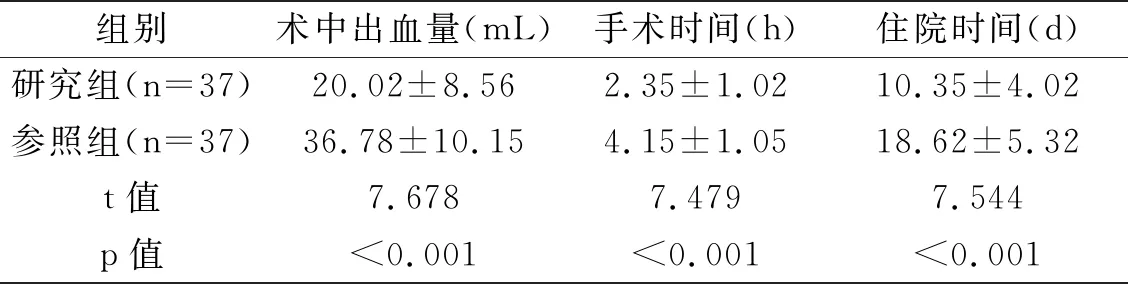

2.5 比對臨床指標改善時間

研究組臨床指標改善時間相較于參照組短(p<0.05)。見表5。

表5 比對臨床指標改善時間

3 討論

骨折可造成患者致殘、死亡,下肢屬于承重關節,會損壞骨骼,因老年群體技能衰退,延長愈合時間,功能恢復不佳,會出現肢體萎縮、畸形等情況,導致患者失去日常生活和自理能力,需家屬給予長時間照料,嚴重打擊患者,增加家庭人員的負擔[4-5]。髖部屬于機體重要運動樞紐,髖部骨折會使患者失去側髖關節功能,且周圍血管、肌肉、神經會受到損傷,且出現并發癥,對生命安全造成威脅。術后給予較優的康復干預,利于患者更好恢復[6-7]。

手術治療屬于髖部骨折常用方法,在髖部骨折手術中假體與骨骼融合十分重要,利于手術順利開展,保證護理服務的維持性[8-9]。術前準備工作,老年群體具有情緒不穩定、脆弱、敏感的特點,極易發生恐懼、焦慮情緒,為患者構建溫馨舒適的環境,減輕患者的無助感,將疾病相關知識向患者進行普及,積極陪同患者,正確認知手術效果和術前準備的重要意義[10-11]。術后開展預防性護理指導,可讓患者進行早期肢體運動和床上活動,及時更換體位,保證飲食合理,密切觀察患者的病情特點,第一時間對不良后果進行處理[12]。

綜上所述,對老年髖部骨折患者開展全面護理指導,保證護理服務的全面、持續特點,改善髖關節功能水平,將并發癥發生概率予以降低,生活水平明顯提升。