含乳酸菌可食膜的制備及應用研究

商紅萍

(德州職業技術學院,山東德州 253034)

可食膜是一種高分子化合物的綜合基材,由多糖、脂類或蛋白質構成,通過依靠分子間的基礎相互作用力,實現隔絕外界細菌的保鮮目標。在使用過程中,可食膜需要借助增塑劑進行噴灑,以包裹形式覆蓋在食品表面,有效減少氧氣與水分滲透效率,充分發揮食品保鮮作用。與傳統應用技術相比,可食膜能夠與食物共同食用,因此使用較為簡單,不會對人體健康產生潛在危害。同時,可食膜主要由高分子材料構成,能夠在自然環境中被逐漸降解,具有綠色環保的應用特性[1]。此外,部分可食膜具有良好的營養價值,能夠增加食物養分,繼而對人體健康產生正面影響。因此,可食膜是食品保鮮工業的重要發展方向,值得廣泛應用。

乳酸菌可食膜屬于一種革新技術分支,其利用了乳酸菌的抑菌保鮮效果,使可食膜的基礎性能得到了進一步增強。但由于乳酸菌本身可利用碳水化合物進行繁殖,因此直接在生鮮食品中應用,可能會適得其反。為確保乳酸菌能夠得到合理應用,充分發揮其保鮮效果,可將其與可食膜結合,使乳酸菌能夠在高分子膜表面發揮抗菌作用,并以緩慢釋放的方式,實現理想保鮮目標。通過將乳酸菌與可食膜相結合,能夠充分利用兩者優點,有效強化抑菌保鮮效果,具有重要研究意義。

1 材料與方法

1.1 材料準備

1.1.1 菌種篩選

乳酸菌可食膜的制備,需要從菌種篩選工作入手。由于每種乳酸菌的基礎特性與性能表現均存在顯著差異,因此需要結合實際情況,選擇恰當的菌種進行可食膜制備。通過對比菌種實際性能表現,本次研究選擇乳酸乳球菌作為基礎菌種。該菌種屬于革蘭氏陽性乳酸菌,其菌體呈現橢圓形,同時不會產生莢膜,具有一定程度的厭氧特性。常規情況下,乳酸乳球菌適宜溫度為25~30 ℃,在這種條件下能夠產生良好的抗菌效果,具有食品保鮮應用價值。

1.1.2 菌種活化處理

為確保乳酸菌能夠得到正常應用,需進行菌種活化處理,避免在可食膜制備過程中出現意外情況。活化處理開始時,需配制液體MRS培養基,并將其放置在高壓蒸汽滅菌設備內,以121 ℃處理 15 min。等待培養基冷卻至室溫條件后,將保存在凍干管內部的乳酸乳球菌接種至表面,并在28 ℃下活化2~3周期[2]。通過這種方式,使菌體能夠恢復正常活性,為后續制備收集做好準備。制備前,需要將乳酸乳球菌培養基放置在4 ℃環境中,并以 4 000 r·min-1進行離心處理,時間為20 min。完成后,可獲得乳酸乳球菌菌體細胞。

1.1.3 乳酸乳球菌可食膜制備

在制備過程中,需將活化處理后的菌體轉移至制備完成的膜液內,膜液可采用海藻酸鈉-羥甲基纖維素作為基礎材料,確保能夠獲得足量的膜液,避免菌體接種后出現問題。菌體添加量可按照0 g/100 g、 0.5 g/100 g、1.0 g/100 g、1.5 g/100 g和2.0 g/100 g進行處置,并采用內切式勻漿機處理18 s,轉速為 3 000 r·min-1。隨后,將25 g乳酸乳球菌膜液倒入聚乙烯材料的平板內,并以35 ℃干燥8 h。完成后即可揭膜處理,并轉移至人工氣候箱備用,環境條件應設置為相對濕度50%、溫度25 ℃。

1.1.4 海藻酸鈉-羥甲基纖維素可食膜制備

用蒸餾水溶解羧甲基纖維素鈉,并制備為1.5%濃度的羧甲基纖維素鈉溶液。隨后將其與海藻酸鈉溶液(3.0%)混合,并涂在玻璃板表面。使用2% CaCl2溶液交聯2 min,使其能夠團聚并沉淀,完成沉淀后將其放入60 ℃烘干箱干燥24 h,完成可食膜制備。

1.1.5 牛肉預處理

為實現可食膜效果對比研究目標,需要采用新鮮牛肉作為基礎材料,觀察未包裹膜、包裹PE保鮮膜、包裹海藻酸鈉-羥甲基纖維素可食膜以及包裹乳酸菌可食膜的變化情況。本次研究中,新鮮牛肉從本地超市購入,去除脂肪與肌腱結構,切成50 g、厚度 1.5 cm的均勻薄片,立即進行包裹處理,并放入經紫外線殺菌消毒的自封袋內。單個自封袋包裝2塊牛肉,并利用未包裹膜的牛肉作為對照組。自封袋需要放入4 ℃的冰箱內進行冷藏,每隔2 d進行一次測定,對比分析不同處理方式的實際保鮮效果。單個樣品 2個平行,并重復3次。

1.2 感官評價方法

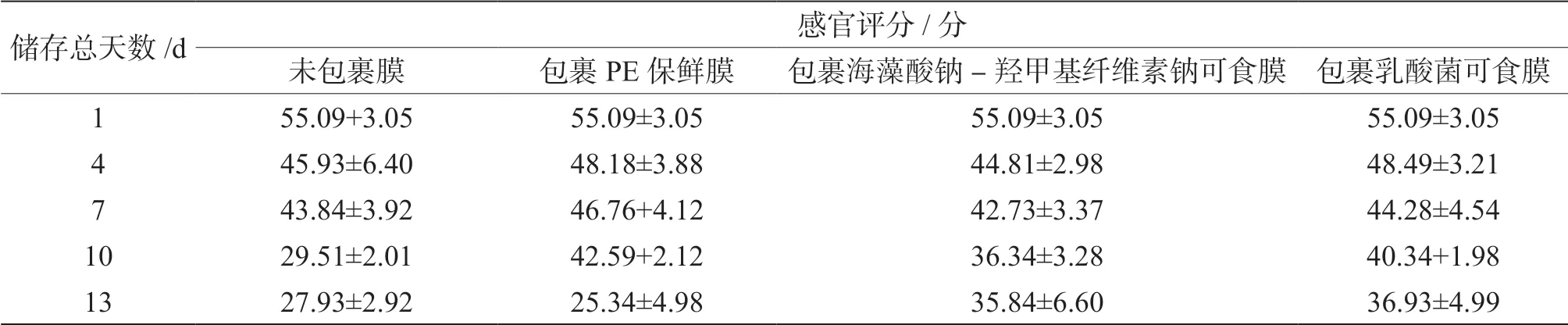

感官品質測定將氣味、表面色澤、彈性程度、粘度、紋理以及出水狀態作為基礎指標,滿分為60分。評價通過6位感官評價員進行分析,并將平均分視為最終得分,如表1所示。

表1 感官品質測定評分

1.3 乳酸菌可食膜效果評價指標

1.3.1 pH值

針對牛肉的pH值進行測定,可明確儲藏過程中是否產生了變質現象。本次pH值測定方式按照20063860-T-469進行,參考標準為一級鮮度5.8~6.2、二級鮮度6.3~6.6,變質肉>6.7。

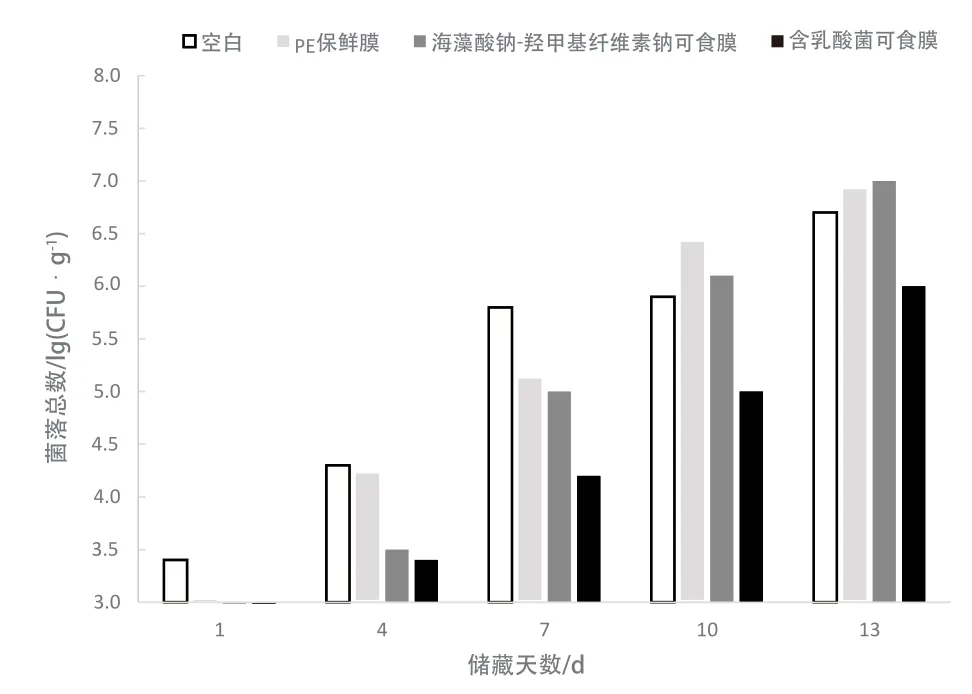

1.3.2 菌落總數

針對牛肉菌落總數進行測定時,按照20060855-T-361標準完成操作。該結果以lg(CFU·g-1)作為單位。參考標準為一級鮮度≤1.0×104CFU·g-1,二級鮮度≤1.0×106CFU·g-1,變質肉為>1.0×106CFU·g-1。

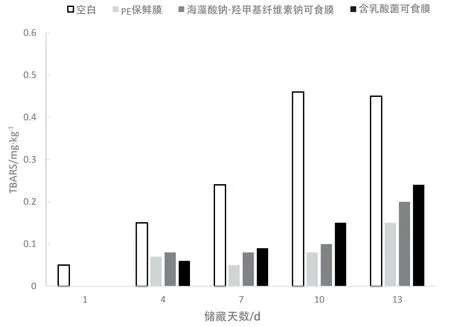

1.3.3 TBARS測定

TBARS為硫代巴比妥酸反應物數值,其根據20032180-T-361標準進行操作,結果以mg·kg-1為單位。

1.3.4 TVB-N測定

TVB-N為揮發性鹽基氮,其根據GB/T 5009.44— 2003標準進行操作,采用半微量定凱氏氮法完成測定,結果以mg/100 g為單位。參考標準為一級鮮度≤15 mg/100 g,二級鮮度≤20 mg/100 g,變質肉>20 mg/100 g。

2 結果與分析

2.1 各種膜對保鮮感官品質的影響分析

由表2可看出,各種處理方式在冷藏儲存的條件下,都出現了感官評分降低的趨勢。其中,未包裹膜的評分下降最快,PE膜在前10 d下降速度較慢,但在10~13 d急劇下降。海藻酸鈉-羥甲基纖維素可食膜與乳酸菌可食膜下降速度較為緩慢,第13天乳酸菌可食膜評分稍高于海藻酸鈉-羥甲基纖維素可食膜。結果表明,海藻酸鈉-羥甲基纖維素可食膜與乳酸菌可食膜具有良好的保鮮效果。

表2 各種膜對保鮮感官品質的影響數據

2.2 各種膜對保鮮pH值的影響分析

如圖1所示,在儲藏過程中牛肉的pH值呈現整體上升趨勢,上升速度依次為未處理組>PE保鮮膜組>海藻酸鈉-羥甲基纖維素鈉可食膜組≈乳酸菌可食膜組。未處理組與PE保鮮膜組在1~7 d內pH值上升較為緩慢,到達第10天后開始迅速上升。海藻酸鈉-羥甲基纖維素鈉可食膜的pH值上升趨勢較為緩和,乳酸菌可食膜在第13天出現了pH值下降的情況,這一現象可能與乳酸乳球菌生長產酸有一定關系。根據鮮肉pH值測定標準進行分析,在儲藏第10天,未處理與PE保鮮膜處理pH值已經接近6.2,而其他兩組的pH值仍小于6.2。表明采用可食膜進行保鮮處理,能夠顯著延長食品腐敗時間,有利于提高保鮮效果。

圖1 各種膜保鮮方式對牛肉pH值產生的影響

2.3 各種膜對菌落總數的影響分析

菌落總數是反映食品在保鮮過程中被微生物污染情況的關鍵指標之一。如圖2所示,在本次研究過程中,各種處理方式均產生了微生物菌落總數上升變化。通過對比分析能夠發現,乳酸菌可食膜組菌落總數顯著低于其他各組。出現該現象的主要原因與乳酸乳球菌代謝產物Nisin有關。該產物具有較為明顯的抑菌效果,能夠在高分子膜中逐漸擴散至牛肉表面,并殺死部分微生物,抑制菌落繁殖速度[3]。同時,高分子膜可隔絕氧氣,因此能夠降低好氧細菌繁殖效率,進而達到食品保鮮目標。通過測定菌落總數能夠發現,乳酸菌可食膜處理可延長牛肉保質期至少3 d,具有良好的抑菌保鮮效果。

圖2 各種膜保鮮方式對牛肉菌落總數產生的影響

2.4 各種膜對TBARS的影響分析

TBARS又被稱為硫代巴比妥酸反應物數值,其主要用于衡量脂肪氧化狀態。該數值越高,證明脂肪氧化程度越強,腐敗程度越嚴重。如圖3所示,各種處理方式的TBARS數值均呈現上升趨勢,未處理組上升速度較快,其余3組在第10天與第13天出現了顯著上升。出現該現象的主要原因與包膜處理能夠隔絕氧氣有關。氧氣條件較低的情況下,牛肉不飽和脂肪酸氧化速度會大幅下降[4]。因此,采用包膜處理可有效發揮保鮮效果。

圖3 各種膜保鮮方式對TBARS產生的影響

2.5 各種膜對TVB-N的影響分析

TVB-N又被稱為揮發性鹽基氮指標,其主要用于衡量動物性食品加工儲藏階段產生的蛋白質分解程度。通常情況下,蛋白質會在微生物與內源酶共同作用下,產生分解化學反應,生成大量的氨與胺類物質。在本次研究過程中,各種膜保鮮方式對TVB-N產生的影響如圖4所示。在第1~7天中,TVB-N含量可食膜組與未處理、PE保鮮膜組的TVB-N含量不存在顯著差異。在第7~13天中,TVB-N含量均呈顯著上升趨勢,同時,PE保鮮膜含量高于其他小組。出現該現象的主要原因與可食膜隔絕氧氣,抑制好氧菌生長;乳酸乳球菌代謝產物Nisin抑菌效果;PE保鮮膜未經無菌處理有關[5]。在諸多因素影響下,PE保鮮膜的TVB-N含量顯著高于其他小組,證明牛肉材料出現了較為嚴重的變質現象。

圖4 各種膜保鮮方式對TVB-N產生的影響

通過依據TVB-N標準對牛肉新鮮程度與貨架期進行判斷,一級鮮度級別為TVB-N≤15 mg/100 g, 二 級 鮮 度 為TVB-N≤20 mg/100 g,變 質 肉 為TVB-N>20 mg/100 g。在 儲 藏 第7天,未 處 理組的牛肉TVB-N含量最高,為12.15 mg/100 g≤ 15 mg/100 g。此時4個處理組的牛肉均處于鮮肉狀態,進入儲藏第10天后,未處理組、PE保鮮膜組、海藻酸鈉-羥甲基纖維素鈉組以及乳酸菌可食膜組的TVB-N含量分別達到了20.04 mg/100 g、 23.82 mg/100 g、16.28 mg/100 g、15 mg/100 g。該階段中,未處理組的牛肉超過了二級鮮度標準,存在輕微的異味表現。PE保鮮膜組牛肉已經轉變為變質肉,存在較為嚴重的異味。海藻酸鈉-羥甲基纖維素鈉組為二級鮮度狀態,存在輕微的異味。乳酸菌可食膜組仍然處于一級鮮度狀態,不存在異味。通過數據對比能夠發現,乳酸菌可食膜組使用保鮮效果顯著優于其他方案,具有良好的抑制腐敗效果。

3 結論

本次研究在制備了海藻酸鈉-羥甲基纖維素鈉可食膜與乳酸菌可食膜基礎上,結合未處理與PE保鮮膜對照組,完成了牛肉冷藏保鮮效果分析。通過對比數據能夠發現,海藻酸鈉-羥甲基纖維素鈉可食膜與乳酸菌可食膜均能夠達到良好的保鮮效果,同時乳酸菌可食膜在TVB-N測試中具有更為優越的表現,證明其使用價值超過了海藻酸鈉-羥甲基纖維素鈉可食膜。與未處理組、PE保鮮膜組對比,乳酸菌可食膜的保鮮效果更為優秀,在多個層面均取得了顯著優勢。通過依靠高分子膜內部乳酸乳球菌釋放的抑菌物質,食品可在較長時間段內維持較低的菌落總數,同時脂肪腐敗速度較慢,能夠達到良好的保鮮質量。而海藻酸鈉-羥甲基纖維素鈉可食膜屬于常規應用方案,其無法利用乳酸菌的抑菌效果,因此在保鮮效果層面略遜一籌。此外,PE保鮮膜方案不僅沒有發揮保鮮作用,甚至還加速了牛肉的腐敗變質速度。導致此類問題出現的原因,與PE保鮮膜表面外源微生物有關。將保鮮膜與牛肉直接接觸,會導致表面微生物總量大幅上升,進而增加食品腐敗風險。通過研究可證明,采用乳酸菌可食膜進行食品保鮮,能夠取得良好的應用效果,可顯著減緩食物的腐敗速度,使其基礎貨架期能夠得到有效延長。因此,需要重視乳酸菌可食膜的應用價值,確保其能夠得到合理推廣,為未來進一步深入研究與實際應用打下堅實基礎。