優化1~2年級課堂管理

◇黃申友 凌珍珍(浙江:臺州市臨海小學臺州市大洋小學)

如何引導一群對課堂秩序懵懂的一二年級學生學會聚焦問題、有序探索、認真研討?課堂上吵、亂、不聽指揮、喊不停、答非所問成了常態,歸其原因,主要有如下兩大因素。

1.主觀因素(1~2年級處于“前運算階段”)(1)語言迅猛發展,但以自我為中心,不站在他人的角度與立場考慮問題,易霸占和搶奪實驗器材;(2)思維擺脫了對動作的依賴,但缺乏邏輯性,易被現象所左右,易搶答和答非所問。2.客觀因素(1)周課時少,課堂常規不能及時鞏固;(2)“新奇”的探究材料,激發了學生強烈的好奇心;(3)老師語言成人化,學生聽不懂;(4)老師語言平淡化,學生聽覺疲勞;(5)課堂組織無趣又無序,學生覺得無聊;(6)課堂評價空泛缺乏激勵性,學生覺得無所謂。

在一二年級的科學課堂管理中,用“擺臉”的手段并不能喚醒學生的規則意識,更多的是你兇沒人理。若任憑學生身心“游離”,則探究盲目又無序。我認為,有必要在常態課堂中,實施簡單易行的課堂管理,引導學生有序思維、有序行動。筆者結合自己的教學經驗,從優化教師語言、優化探究材料、優化課堂組織三方面進行剖析。

一、優化教師語言

生動活潑的語言能激發學生的學習興趣;富于啟發性的語言能搭建學生思維的階梯;抑揚頓挫的語言能避免學生聽覺疲勞。如何優化老師的課堂語言來保障教學有序、有質地進行呢?

(一)課堂常規要有協商

現象點擊:相比語數“小眼睛看老師,小耳朵仔細聽,小嘴巴閉閉好”的課堂要求,科學課的要求更多、更難。既要學會安靜地傾聽別人的想法,又要學會清晰地表達自己的見解;既要“搗鼓”各種實驗材料,又要在有限的時間內“探索”出新發現。如何引導他們記住并養成這些“煩瑣”的習慣?一股腦兒地和盤托出?學生顯然記不住,更做不到!

案例對比:以《課堂常規》為例。

A 教學:“發言先舉手,別人發言要傾聽;組長拿、放實驗材料;實驗結束,整理好材料與桌椅……記住了嗎?”

B 教學:“前幾節課,老師感覺有些亂,你們覺得呢?我從別的學校借了6 個法寶——課堂常規。你覺得哪里需要增加或修改嗎?”適時追問:“為什么要整理材料?怎樣才算整理好?”

A 教學為指令式,學生會爽快地齊答“記住了”,但講到后面,他們早已忘了前幾條的內容。最后只記得老師講了很多,卻想不起具體的內容,學生對課堂常規的理解和記憶是混亂的。

B 教學老師借助一句“需要增加或修改嗎?”看似征求意見,實則“逼”學生帶著問題去思辨。在生生互辯中,學生深入理解了每一條規定的意義。如,上課要傾聽,因為不聽同伴講,就不知道別人說的與自己想的是否一樣,更不能在別人說錯后糾正……

與學生協商后的課堂常規,是他們逐條理解入腦的。知其然并知其所以然,這樣才能配合得更好、更細致。

(二)課堂語言要布疑

現象點擊:來上課的學生,不是空白來、塞滿走的,而是帶著“頑固”的元認知來的,尤其一二年級的學生,潛意識里執著地認為元認知都是正確的,且不會輕易改變,所以一切與他的元認知不相符的地方,都可能會讓他生疑。所以老師要巧用言語步步引出學生的疑問。

案例對比:以《磁鐵的兩極》中“磁鐵中間是否有磁性”為例。

學生的元認知認定“磁鐵兩極及附近才有磁力,中間及附近是沒有磁力的”。老師借助鐵粉引導學生發現磁鐵中間及附近吸引了少量鐵粉,是有微弱磁力的,仍有部分學生堅持認定這是意外,是磁極處不小心“掉落”的鐵粉粘在上面而已。

A 教學:“這不是掉落的磁粉,就是被微弱的磁力吸引的!課后繼續研究。”

B 教學:“既然你認為兩端磁力大,中間及附近沒磁力,那么兩端靠里1cm 處有磁力嗎?2cm處呢?3cm處呢?”

A 教學強調記住結果,一句“課后繼續研究”澆滅了學生的好奇心,無形中培養了學生不求甚解、不重視證據的習慣,以后的科學課容易心不在焉。

B 教學強調布疑,引起學生新舊認知“沖突”、新舊思維“打架”,在解疑中自我說服。學生一心撲在解惑上,又怎么會發呆呢?

(三)課堂語言要生動

現象點擊:己所不欲勿施于人。老師參加培訓,喜歡培訓者風趣幽默,喜歡培訓內容既能聽得懂又高于自己的認知。學生更是如此,聽得懂、聽得有趣,才愿意按你的規則“玩”下去。

案例對比:以《起點與終點》中“如何更公平比賽”為例。

A 教學:“實驗中注意:(1)如果跳翻、跳彎了,標記離起點最近的地方;(2)如果跳出紙帶外,不移動青蛙,再標出紙帶上相應的位置;(3)跳三次,取最遠的一次為最終成績。”

B 教學:“你們來當裁判,為青蛙王國選取跳遠冠軍,你的評判標準是什么?”

A 教學語言多而枯燥,學生記不住,探究時因為青蛙太好玩,完全忘了公平比賽,一心只想贏,不限次數地跳,總覺得下一次會跳得更遠。在陣陣尖叫和嘆息中,教室陷入了混亂。

B 教學青蛙擬人化、語言情境化,“裁判們”會更慎重地對待每一次起跳、更準確地標記起點和終點。趣味性的引導更能激發學生全身心投入。

(四)課堂語言要有序

學生是在老師的語言引導下進行思考、探究的,老師如果語序混亂,就會導致學生目標不明確,思維混亂,然后按自己的習慣出牌,玩個夠。

如,《校園里的植物》一課,需要去室外觀察植物。如果上課伊始,老師就說:“我們要去操場觀察植物……”肯定話音未落,學生就會一窩蜂似的涌出教室,一路竄著,喊著“這有一株,那有一株”。因為觀察目標不明確,1 分鐘就完成了對一株植物的觀察,然后開始撒歡兒。這時候老師再引導有序觀察,學生聽不見,也沒心思聽,更沒心思畫。

如果先在教室內出示一棵樹的圖片,啟發學生從整體到局部有序觀察。接著出示校園平面圖,介紹每個小組的觀察點。學生會清楚自己該在什么時候在哪里做什么事情。有事可做,知道怎么做,才能最大限度地避免無聊的吵鬧。

二、優化探究材料

(一)材料質量要合格

好的實驗材料是成功的開始,但好不單指材料的結構性好,也指材料的質量好。教師需要做“下水”實驗,去辨別材料的質量,去尋找更合適的材料,否則材料會成為混亂的導火索。

比如,《磁鐵的兩極》一課,用磁鐵的不同部位去吸引回形針,根據吸引的最短距離,判別磁力的大小。據了解,市場上的磁鐵有三種:一種僅僅兩端有磁性,因為中間是塑料;一種磁力很小,磁鐵中間及其附近無法吸引回形針;還有一種磁鐵,能滿足實驗要求,但是成本較高。如果恰巧是用前兩種“不合格”的磁鐵讓學生探究,就根本無法得出一致的結論。老師若不知道其中的“內幕”,以為是學生操作失誤,花更多的時間引導學生一再重復實驗,學生在無解與不明中會陷入游離狀態。

(二)材料分配要合理

爭奪實驗器材是一二年級科學課堂的“家常便飯”,畢竟科學材料“好玩”,外加一二年級學生好奇心強。但如果一節課出現兩次以上搶奪器材的情況,其他組就會競相模仿。“我先搶到我先玩”,課堂容易陷入打小報告的混亂中。在材料數量足夠時,如果需要合作,為何不兩人一組?如果不是非合作不可,為何不人手一份材料?科學課強調做中學,有事做才有心學,充足的材料,能更好地滿足學生的動手需求,也更方便探究。

三、優化課堂組織

(一)研討與探究要分離

玩起來,停不下,停下來,偷著玩,是一二年級科學課堂的常態。因為材料在學生眼中就是好玩的玩具!材料是探究的工具,不能讓工具過度分散學生的注意力,影響探究效果。

1.劃分活動區與研討區

如果班級人數少,在30 人左右,可以模仿設置活動區、研討區。活動區設置在研討區的后面,背對著學生,避免在聚焦和研討時,材料在學生眼前“晃”,影響學生的思考,也有效避免了領取、放回材料時的混亂。

2.隱藏或回收材料

如果班級人數眾多,可以將材料與學生隔離。給每組準備不透明、帶蓋的材料盒,在每次探究結束時,要求將材料放回材料盒,并蓋上盒蓋,實現“眼不見為凈”的目的;如果有多次材料的領取,則必須適時回收,用前一次的材料來換取下一次的材料,避免學生沉浸在“玩具”海洋里“自嗨”,也避免因戀戀不舍上一個探究材料而偷玩。

(二)細點與難點要微看

一二年級的學生由于年齡小,觀察能力和理解能力都較弱,老師在講解和演示實驗步驟時,無法展示細節。老師講得累,學生聽著乏。而微視頻可以將實驗細點與難點放大,學生會像看動畫片一樣全神貫注,大大降低了實驗的復雜程度。如,在“測試反應快慢”實驗中,握手的方式和位置、不合格放尺子的方式都在視頻中可視化呈現。

(三)“褒”與“貶”要具體化

我曾嘗試過以貼星、敲章等方式評價學生的表現,但發現探究過程會因此被頻繁中斷,更重要的是,學生的課堂學習效果并沒有得到提升與鞏固。很多學生言聽計從,只是為了得到印章,“頑固分子”敲完印章幾分鐘后就故態復萌,整體課堂紀律并未得到提高。同時,由于“褒”“貶”詞過于籠統,只用“好”與“不夠好”來評價學生的言行,學生根本沒有明白科學課的好與不好與其他科目有什么區別。

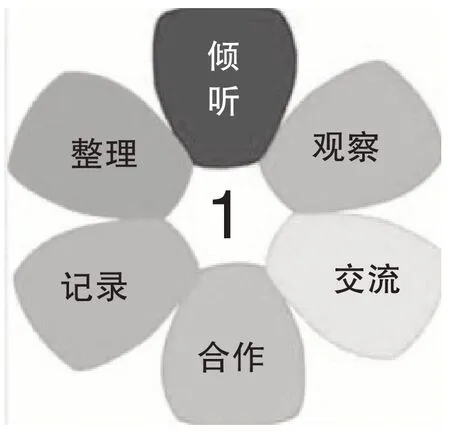

摸索中,我引入科學花(見下圖),將每節課的評語固定且具體到傾聽、觀察、交流、合作、記錄、整理這六大板塊,等學生這六方面的行為習慣養成后,再引入“你描述得很準確”“你樂于分享,想法很有創意”等評語。循序漸進地開展具體化評價,讓學生在潛移默化中吸收“新詞”。

凡事沒有一蹴而就的,作為一二年級的科學教師,我們應該調整心態,明白好動是學生的天性,嘗試理解學生的思維,接受學生的行為,不厭其煩地嘗試進入他們的語言和行為系統,允許他們慢慢改,盡力學,逐步養成科學學習的習慣。一二年級的科學課堂管理急不得,也停不得。