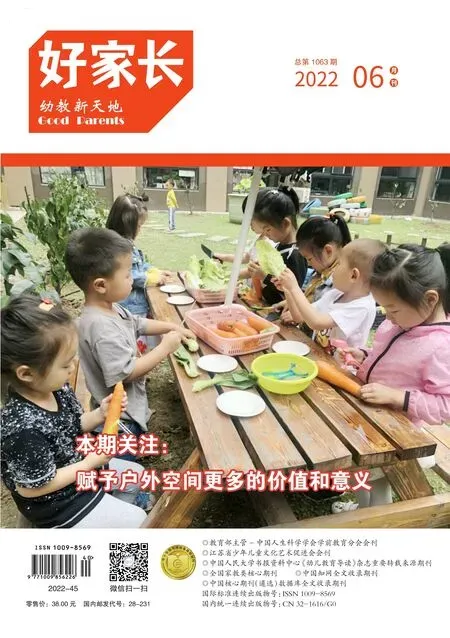

讓幼兒在親近自然中收獲成長

——以中班《種植園二三事》微課程為例

文 馮曉薇

一、活動背景

幼兒的天性就是在游戲中親近自然,感受自然,從而潛移默化地收獲經驗,得到成長。陶行知指出:“要解放孩子的空間,讓兒童從教室中解放出來,在大社會、大自然、大森林中,擴大認識的眼界,以發揮內在創造力。”為此,我園結合實際,立足幼兒的身心發展特點,實施中班《種植園二三事》微課程,讓幼兒在種植園里觀察、想象、提問、表達、實踐、創造,培養幼兒良好的學習品質和行為習慣。

二、活動過程

(一)種植園規劃,在自主參與中提升想象能力

幼兒園將教室陽臺附近的空地改造成種植區域,每個班級都有一塊地。教師引導幼兒參與班級種植園的規劃設計。不久,幼兒上交了各種種植園設計圖:有的是樹葉形狀,因為種植園是綠色的;有的是愛心形狀,因為照顧植物需要愛心;有的是花朵形狀,疊加在一起的圓形;有的在種植園挖了小水塘……幼兒積極參與活動,成為種植園的主人,其主體地位得以凸顯;有了自主參與,幼兒投入種植活動的積極性也更高了;在參與設計的過程中,幼兒的想象力被激發。首先,為了體現公平公正原則,幼兒投票選出設計方案。教師充分尊重幼兒的想法,根據幼兒的投票情況,將種植園規劃成百花園、百果園和百蔬園,中間用鵝卵石和磚塊鋪成小路,方便幼兒進出,并在周圍布置了籬笆;接著,家長和幼兒一起打造種植園地,有的家長帶來鐵耙,翻耕種植區里的泥土,便于后期種植;有的家長是建筑工,在耕耘好的土地中鋪設了兩條蜿蜒的小路,幼兒將收集來的鵝卵石和磚塊嵌入小路。在施工過程中,幼兒鍛煉了手部肌肉,增強了動作的靈活性。

(二)種植園記錄,在表達與合作中提升解決問題能力

秧苗栽下后,幼兒每天都悉心照料。如何才能最直觀地反映植物的長勢?幼兒準備制作一份觀察記錄。首先,幼兒討論起來:“我覺得可以把小苗每天的樣子畫下來。”“可以像小班時候一樣,畫一張表格,然后打鉤。”“用尺子量一量,然后記錄數字。”……中班幼兒已經能夠用繪畫形式表達自己的想法,他們選取更為精確的表征方式記錄所看所想,盡可能還原事物的真實樣貌,這是良好學習品質的體現;接著,幼兒以小組形式進行合作,制定觀察記錄。教師在匯總時發現,幼兒采用了不同表征方式:有的是繪畫式,有的是表格記錄式,有的是日期繪畫式,有的是數字記錄式……令人驚喜的是,有的幼兒提出想法:“老師,我園的教室里有平板,可以拿平板每天給小苗拍張照。這樣就可以發現它的變化。”

幼兒用圖文并茂的方式進行記錄,觀察和比較秧苗的生長情況,從而引發下一步行動,如改良種植方式。觀察記錄還成為幼兒的“問題本”,他們通過查閱、探討或對比等方法,解決發現的問題。

(三)種植園照料,在觀察與猜想中提升反思能力

1.草莓受傷了——推動幼兒對管護過程的探究

在百果園里,幼兒栽植了草莓。基于生活經驗,幼兒認真管護。每天入園后或者吃完點心后,幼兒都會觀察草莓的長勢,并澆水、除草。一段時間后,幼兒發現綠色的草莓長出來了。再過幾天,草莓逐漸變紅。就在幼兒等待收獲時,一名幼兒發現草莓爛掉了一半。這是怎么回事?草莓怎么受傷了?幼兒帶著疑惑尋求教師的幫助。原來,在前期種植時,幼兒將草莓苗直接栽進泥土里,再加上連續的雨水,草莓苗出現了腐爛。下雨天,一些蟲子還來啃食了草莓苗。

為了促進草莓順利生長,幼兒開始思考與討論。一名幼兒說:“媽媽帶我去采草莓時,種草莓的泥土像小山一樣高。”另一名幼兒說:“草莓棚里有黑色的塑料紙,可以將草莓和泥土分隔開,這樣草莓就會干干凈凈了。”還有的幼兒說:“應該樹立一些稻草人用來驅趕小蟲子或小鳥。”哪種方法更可行?教師適時介入,引導幼兒先從最簡便的方法試一試。于是,幼兒決定用墊瓦片的方法拯救草莓,他們將草莓墊在種植園地里的瓦片上,這樣就可以隔開草莓和泥土。幼兒兩兩分組,有的搬瓦片,有的墊瓦片,有的調整瓦片的位置。

2.工具各不同——推動幼兒對種植工具的探究

在前期種植過程中,有的幼兒選擇用小鐵耙,有的幼兒選擇用小鏟子。幼兒發現,用鐵耙鏟土時泥土容易掉落,而用鏟子可以挖出很大一個坑,并且挖得比較深。原來,鐵耙更適用于松土、耕地,鏟子則適用于挖坑。除了比較鐵耙和鏟子的異同,幼兒還對澆水壺和噴頭進行探究。有的幼兒從家中帶來了庭院噴水壺,有長長的壺嘴;教師則提供噴頭,將其旋在礦泉水瓶口,即可使用。幼兒分析兩款噴水壺的優劣:庭院噴水壺比較大,一次可以澆上很多水,但它很重,需要兩名幼兒合作才能被拎起;噴頭水壺比較小,易于拿取,幼兒可以湊近植物根部進行澆灌……在親身體驗中,幼兒通過觀察和比較,發現事物間的差異與聯系,不斷積累經驗,形成良好的學習品質。

幼兒園種植活動能夠滿足幼兒親自然的需要與天性,是幼兒初步建立探究意識的重要載體,教師要讓幼兒在直接感知、實際操作和親身體驗中獲取經驗,在“照料、觀察、探討、合作交流、解決問題”中提升能力。