作為一種“另類”的電影理論

王杰泓, 熊傳麒

摘要: “電影導(dǎo)演的電影理論”作為一條隱性的脈絡(luò)潛藏于電影理論的發(fā)展之中,迄今的主流電影理論對這些大師、名導(dǎo)寶貴的自我經(jīng)驗總結(jié)要么忽視,要么就是片言只語。以日本電影導(dǎo)演小津安二郎為論題切入點,具體探究導(dǎo)演的自述與創(chuàng)作、理論與影像的貼合關(guān)系。可以看出,小津的日常化影像中包含著戲劇性的“偶然事件”,但他始終在自覺以內(nèi)在情緒處理戲劇性的時刻,以“無文法”的形式營造出一種“感覺”。圍繞導(dǎo)演自下而上的經(jīng)驗闡述展開系統(tǒng)、深入的探究,不僅有利于敞現(xiàn)電影大師們創(chuàng)作上的理論自覺,更是針對當(dāng)下學(xué)術(shù)內(nèi)卷化以及理論與創(chuàng)作脫節(jié)的一種補時性糾偏。

關(guān)鍵詞: 電影導(dǎo)演的電影理論; 小津安二郎; 偶然事件; 情緒; 感覺

中圖分類號: J904; J905文獻標(biāo)識碼: ADOI: 10.3963/j.issn.1671-6477.2022.05.002

電影最早作為一種科技和商業(yè)的發(fā)明而行世。直至其誕生后十余年,理論家喬托·卡努杜才賦予電影以“第七藝術(shù)”的名分。電影與電影理論并非相互區(qū)隔,通常情況下,電影的發(fā)展推動理論的探究,理論則反哺于電影,使電影本身更為多元,而電影理論作為一種表意實踐也不斷地被重寫、被創(chuàng)新。隨著電影的發(fā)展,電影理論的研究路徑也日趨多元,學(xué)界或致力于重構(gòu)電影本體,或者結(jié)合跨學(xué)科視閾拓展理論邊際,但似乎都忽略了一條隱性的脈絡(luò),即電影導(dǎo)演的電影理論。

一、 電影導(dǎo)演的電影理論

“電影導(dǎo)演的電影理論”是導(dǎo)演通過創(chuàng)作、自下而上形成的關(guān)于電影的具體闡述,同樣也自上而下地呈現(xiàn)于創(chuàng)作之中。雅克·奧蒙在《電影導(dǎo)演的電影理論》開篇提出:一個電影導(dǎo)演唯有當(dāng)他明了自己所從事的到底是一份什么樣的職業(yè)時,才配得上這個頭銜[1]1。他從影片入手,分析他所青睞的導(dǎo)演所提出的思想。在他的觀點里,電影本身就是導(dǎo)演有“意”為之,在于創(chuàng)作的意念而非事后才被穿鑿附會的意義。

與麥茨、克拉考爾等人所提出的宏大理論不同,雅克·奧蒙認(rèn)為電影導(dǎo)演的電影理論是電影的“先決條件”,是一部電影能否形成的絕對因素,而那些學(xué)者的理論則是“后事之師”。探索導(dǎo)演的電影理論不僅能夠更好地把握電影導(dǎo)演的思想,深入其作品,為電影的解讀提供另一種思路,而且通過對導(dǎo)演的理論研究,經(jīng)由這些實踐派理論來反向思考,能夠更好地在與主流理論進行比較時把握兩者的差異性與獨特性,進而更系統(tǒng)、深入地理解電影理論史的規(guī)律與狀貌。

盡管主流的電影理論已經(jīng)涉及諸如路易·德呂克、阿貝爾·岡斯、讓·愛潑斯坦、愛森斯坦、吉加·維爾托夫、約翰·格里爾遜、皮·保·帕索里尼等電影導(dǎo)演的電影理論,但是仍存不足。首先,許多導(dǎo)演有著關(guān)于電影本體的思考,但側(cè)重點均有不同,有側(cè)重于劇作層面的導(dǎo)演理論(如劉別謙的“劉別謙筆觸”、希區(qū)柯克的“麥格芬”等),有側(cè)重于視聽方面的理論(如愛森斯坦的“理性蒙太奇”、布列松的“電影書寫”、戈達爾對于“影像”的思考)等。導(dǎo)演的電影理論不是空中樓閣,而是伴隨導(dǎo)演的電影生產(chǎn)而不斷提純的共生物。隨著時間的推移,他們對電影的觀念也存在著變化,仍需從其談?wù)撝胁粩喟l(fā)掘和完善。其次,受制于時代,往往在他們的作品中包含著時代特征,其電影理論也頗具社會性。如在意識形態(tài)斗爭最激烈的20世紀(jì)中葉,既有像帕索里尼這種作品中帶有極強政治性的導(dǎo)演,也有像塔爾科夫斯基這種借作品表達感悟的導(dǎo)演。前者認(rèn)為“詩即烏托邦”、容納一切社會要素,而后者認(rèn)為“藝術(shù)見眾生”,注重的是個人的感悟。因此,導(dǎo)演對于社會性的說法包括在意識形態(tài)環(huán)境包裹下的古典、現(xiàn)代與后現(xiàn)代式解讀,需加以總結(jié)、提煉。再次,龐雜的電影理論并非一篇文章或一份文集便能全備,導(dǎo)演的電影思考常常散落于其他碎片化介質(zhì)之內(nèi),隱匿于導(dǎo)演的自傳、演講或日記之中。譬如,盡管帕索里尼《詩的電影》聞名于電影理論界,但他關(guān)于“風(fēng)格先于文法”等觀點在零碎的訪談中仍可洞見。理論應(yīng)“從散碎的表象看到其背后隱伏的體系或關(guān)聯(lián)”[2],于是散碎便立通。最后,仍然有許多電影導(dǎo)演擁有關(guān)于電影的真知灼見,但卻未被理論化總結(jié),更未能與其他理論展開對比與交流。譬如,伯格曼的《伯格曼論伯格曼》、特呂弗《眼之快感》等導(dǎo)演的自述,尚待深入整理和研究。

目前,國內(nèi)學(xué)界還沒有將“電影導(dǎo)演的電影理論”作為一個課題進行研究,幾乎都是以導(dǎo)演成型的影片來探討其風(fēng)格、主題、藝術(shù)特色等,或是展開文化學(xué)、社會學(xué)等的跨學(xué)科研究。國外相關(guān)“電影導(dǎo)演的電影理論”,雖有羅貝爾·布列松《電影書寫札記》、安德烈·塔爾科夫斯基《雕刻時光》等導(dǎo)演談自身創(chuàng)作的理論自述,但除了雅克·奧蒙的著述外,也鮮有將“電影導(dǎo)演的電影理論”作為專題來研究。奧蒙涉及的導(dǎo)演有羅貝爾·布列松、讓·谷克多、愛森斯坦、普多夫金、塔爾科夫斯基、約翰·格里爾遜、吉加·維爾托夫、羅西里尼、亞歷山大·克魯格、格勞貝爾·羅恰、哈倫·法羅基、希區(qū)柯克、伯格曼、戈達爾、侯麥、法斯賓德等,其論述的基礎(chǔ)在于這些導(dǎo)演個人色彩濃烈,他們的理論經(jīng)由文字語言表述過,且具有“嚴(yán)密性、新穎性和可用性,或曰合理性”[1]7。但是,奧蒙論述的范圍并未涉及東方電影導(dǎo)演。事實上,東方導(dǎo)演的自發(fā)性闡述絲毫不遜色于西方,日本導(dǎo)演小津安二郎便是其中之代表。

學(xué)界對于小津安二郎的研究較為充分,研究路徑大致有二:一是將小津置于影史之中,尋找其坐標(biāo),或與其他導(dǎo)演進行比較,探尋異同;二是以結(jié)構(gòu)主義的視閾探討小津作品的風(fēng)格流變、文本特征或其他表述等。諸如佐藤忠男的《小津安二郎的藝術(shù)》、唐納德·里奇的《小津》、蓮實重彥的《導(dǎo)演小津安二郎》、吉田喜重的《小津安二郎的反電影》、田中真澄的《小津安二郎周游》、蔣雯的《“無”——小津安二郎電影中的“和”文化》、四方田犬彥的《小津安二郎——不在之映像》、毛尖的《例外:論小津安二郎》等著作,均在不同程度上延伸了小津的電影世界。但如小津自己所言:“覺得某人對別人作品的影評非常中肯,深表同感,但當(dāng)矛頭對著自己時,就覺得那家伙亂講。”[3]161小津?qū)﹄娪暗睦碚撚^點大多見于后人匯編的自傳體隨筆,或散落于日記中,這些觀點較為零碎、未成體系,缺乏電影文本的佐證,且未與其他理論相印證。唯有立足于導(dǎo)演自身的創(chuàng)作及作品,總結(jié)其創(chuàng)作理念,并與其他理論家的論述相比照,才能多維度、更全面地把握理論的內(nèi)蘊與張力。下面我們就以《小津安二郎全日記》、《我是開豆腐店的,我只做豆腐》等小津自述,聊做個案舉證分析。

二、 “豆腐匠”的理論闡述

在論述小津安二郎的電影作品時,觀者會不自覺地使用“小津式”一詞概括其電影風(fēng)格,或?qū)⑵渥髌诽卣鞲爬椤伴介矫滓暯恰薄ⅰ肮潭ㄧR頭”、“超穩(wěn)定構(gòu)圖”等,但這本身包含如下悖論:首先,“小津式”一詞便是一種風(fēng)格概念,即“小津安二郎的電影風(fēng)格”,以“小津式”作為小津電影的概述,無疑模糊了其作品的特征;其次,小津并非完全自覺地在作品中體現(xiàn)某種特征,如所謂的“榻榻米視角”,只是作為拍攝《肉體美》(1928)時的一種“陋習(xí)”被迫保留下來,而后人卻將此作為小津自主的個人符碼。在《肉體美》的拍攝過程中,由于地板上布滿電線,導(dǎo)演只好微仰拍攝,而從那以后就養(yǎng)成一種毛病,攝影機的位置逐漸變低[4]。

恰如雅克·奧蒙所言,一個導(dǎo)演若要配得上這個稱謂,他首先就要獲得某種機制的認(rèn)可(即便是一個較為邊緣的“地下”機制);其次,他得擁有一個屬于自己的構(gòu)想;此外還有第三個條件:他必須得是某些特定形式的創(chuàng)造者才行[1]4。如果立足于小津自述,其電影作品的起點大致可以從劇作、演技、拍攝手法三個維度展開分析。其中,劇本、演技即奧蒙所言的“導(dǎo)演構(gòu)想”,而小津的“拍攝手法”也儼然成為了他電影中創(chuàng)造的“特定形式”。

(一) 劇本:重復(fù)與差異的“豆腐”

盡管小津是開豆腐店的、只做豆腐,在他的電影當(dāng)中觀眾會自覺捕捉到相似與重復(fù)的情節(jié),但是每塊豆腐不可能是相同的,它們存在著微妙的差異與變奏,并始終有一條線將其連接起來,這種重復(fù)與變奏得以產(chǎn)生的基礎(chǔ)便是小津的劇本創(chuàng)作,即小津的“構(gòu)想”。

小津念茲在茲的便是原創(chuàng)劇本的重要性。為了什么而寫劇本——這是最重要的。不管電影導(dǎo)演的敗筆如何,若劇本本身無法呈現(xiàn)編劇意圖,那么在嘲笑導(dǎo)演的敗筆之前,編劇先要反省自身[3]64。小津的劇本并非是在條理明確的思考中確定方向,而是以一種散漫的閑聊來明確“怎樣的人過著怎樣的生活”的主題[3]19,之后便以事件形成情節(jié),情節(jié)帶動人物的對話,電影的主線便因此明晰。“吃飯喝酒”構(gòu)成小津電影中不可缺少的部分。一群人圍繞在封閉空間中吃飯、喝酒,侃侃而談,而由此所呈現(xiàn)的便是“人在生活”的表達,其電影的重復(fù)便在于此。許多人認(rèn)為這并非具有電影性,小津不以為然,他認(rèn)為戲劇性不等同于電影性。

小津認(rèn)為劇本的內(nèi)容便具有電影性,它應(yīng)該是構(gòu)成電影的“基礎(chǔ)”,而不應(yīng)具有其他意義[3]62。不同于黑澤明的《羅生門》(1950)、《蜘蛛巢城》(1957)、《亂》(1985)等作品改編自文學(xué),小津不改編小說或者戲曲,并非他拒斥與此接壤,諸如《晚春》(1949)、《麥秋》(1951)、《浮草》(1959)等作品均將戲曲作為段落融入電影之中,只是他認(rèn)為“與其拍成電影,不如以小說或戲曲的形式留下來比較好”[3]108。巴贊認(rèn)為戲劇與電影存在“雙向拯救”,而小津卻自覺地區(qū)別電影性與文學(xué)性的關(guān)系,兩者的不同在于把一種感動轉(zhuǎn)化成不同的東西,文學(xué)可以是藝術(shù)性的,可面對電影,“最自然的表達就是按照實際進行描繪”[5]133。小津便將尋常風(fēng)物的描繪融入到自己的劇本之中,著眼于對于微末事件的捕捉,如吃食、住行、婚戀、拍照等瑣碎的日常生活。但并不同于意大利新現(xiàn)實主義般否定電影中的戲劇性成分,他認(rèn)為電影不是用十分來展現(xiàn)戲劇性,而是只展現(xiàn)七八分[3]173。因此,在日常生活中呈現(xiàn)戲劇性的一幕同樣是小津電影中常見的情況,例如《東京物語》(1953)中母親的突然離世,《彼岸花》(1958)中佐田突然拜訪女友的父親等,均以一種“偶然事件”來展現(xiàn)電影當(dāng)中戲劇性時刻的來臨。他絲毫不避諱這種突然的“虛構(gòu)”,正如他始終在嘲弄電影這種“騙人的把戲”,而劇本中微妙的差異與變奏也來源于這類戲劇性的偶然事件。

重復(fù)性和差異性共同構(gòu)成小津的劇本創(chuàng)作,它始終也歸于一條線——小津追求的永恒不變的人情。或許只有充滿“人情”的題材,才最具普世價值,孩子們看了也不會臉紅。而小津所構(gòu)想的“人情”在銀幕上的展現(xiàn)載體之一便是演員,無論是主題、題材的選定,還是根據(jù)演員的特色與風(fēng)格確定的臺詞,小津始終著眼于人。

(二) 演技:內(nèi)在的情緒

“作為一個女演員,馬上將情感呈現(xiàn)在臉上也許是非常必要的,但這種做法很粗暴。”[5]30小津曾在日記中這樣寫道。那么,對于小津而言,什么樣的演技才是重要的呢?他認(rèn)為一方面是性格,另一方面則是感情。

對于夸張的演技,小津向來是排斥的,他認(rèn)為通過夸張的表情來展現(xiàn)情感是缺乏內(nèi)涵的,而這種適用于舞臺式的表演并不適用于電影。他認(rèn)為性格應(yīng)該放置于第一位,經(jīng)由性格流露情感,性格是什么?就是人[3]72。諸如石原裕次郎、原節(jié)子、高峰秀子、笠智眾等演員,以一種不泛濫的情緒完成電影表演,他們以“心”理解角色,掌握角色應(yīng)有的性格,成為人物,然后再作出表情和動作,情感由此流露,這種頗具體驗派意味的表演方法在小津的電影中隨處可見。《晚春》中原節(jié)子飾演的女兒即將出嫁,與父親踏上臨行前的旅行,在旅館中女兒微笑著看著躺在身旁的父親,發(fā)現(xiàn)父親已然入夢,霎時間,她的笑容褪去,默不作聲地望向一旁。這里,原節(jié)子不是通過猛烈的哭泣將女兒的不舍表演出來,而是“成為女兒”,以一種戲在內(nèi)心的方式,以內(nèi)在的演技將牽掛、不舍、彷徨等諸多情緒緩緩流露,形成蓄藏的情感。在《東京物語》中的笠智眾如是,面對突然逝世的妻子,父親沒有表現(xiàn)出悲痛欲裂的感情,只能靜默地看向一旁——當(dāng)時只道是尋常。

小津認(rèn)為,“掌握了性格之后,自然會釋放出感情”[3]71。而對于感情,小津強調(diào)的不是“釋放”,而是“壓抑”。小津?qū)τ谘輪T感情的要求與日本傳統(tǒng)能劇是十分相似的,能劇當(dāng)中的“花”被視為“能之命”,“花”以“狀物”為根基,但“花”的產(chǎn)生又是對“狀物”階段的一種解脫[6]。當(dāng)演員向外模仿對象的動作與神情轉(zhuǎn)向?qū)λ缪萁巧珒?nèi)在心理的把握,“花”便產(chǎn)生。能劇中的“花”要求演員保持新鮮感,世阿彌認(rèn)為自然是演員表演的最好狀態(tài),保密有“花”,公開則無“花”,因此“花”之特性在于抑制與內(nèi)隱。為此,他頗為看好當(dāng)時被認(rèn)為“沒有演技”的原節(jié)子,認(rèn)為原節(jié)子適合演日本人。無論是《晚春》中的曾宮紀(jì)子、《麥秋》中的間宮紀(jì)子,還是《東京物語》中的平山紀(jì)子、《秋日和》(1960)中的三輪秋子,原節(jié)子無不以內(nèi)斂的表演體現(xiàn)出日本女性所特有的知性與教養(yǎng),她的表演在表情上不矯揉造作,也無大喜大悲,仿佛帶上了能劇當(dāng)中的面具,在假面上看不出情緒的變化,但情緒的涌動恰恰由此展開。小津偶合了布列松的“模特兒”觀念,與布列松的“模特兒”以期遇之身、自動自發(fā)地流露真情相似,小津同樣認(rèn)為演員的演技應(yīng)當(dāng)是角色的性格使然,講求演員師法自然。

相較于《長屋紳士錄》(1947)中飯?zhí)锏邮芟抻谀赣H角色的性格流露,小津更傾向于自由的、內(nèi)在的演技,正如他始終強調(diào)演員表演時應(yīng)當(dāng)忽略攝影機的存在。而電影在拍攝時自然而然會形成幾重視點,即演員(人物)的視點、環(huán)境的視點、攝影機(觀眾)的視點。如何將幾重視點呈現(xiàn)于在銀幕之上,小津便是通過獨特的“無文法”進行結(jié)構(gòu)的。

(三) 拍攝手法:“無文法”的形式

小津并非不使用當(dāng)時主流電影常見的淡出、淡入、重疊等技巧,只是幾乎不用,例如在電影《公司職員生活》(1929)中,小津用重疊表現(xiàn)早晨的朦朧,在影片《我出生了,但……》(1932)中,以淡出、淡入作為鏡頭結(jié)束。他認(rèn)為這種技巧用對了很好,只是大多數(shù)電影使之成為一種“蒙混的技巧”,危險的不是技巧,而是使用技巧的小聰明[5]562。許多人認(rèn)為這是小津厭惡的“文法”,其實不然,在小津眼中這只是一種攝影機的機械屬性。

而所謂的“文法”,即一種“常識”。自格里菲斯賦予景別在電影中特定的涵義,并以節(jié)奏性剪輯為好萊塢乃至世界范圍內(nèi)所形成的“軸線意識”做出貢獻,電影界幾乎將軸線原則和景別的表意功能奉為圭臬,成為不言自明的“常識”。

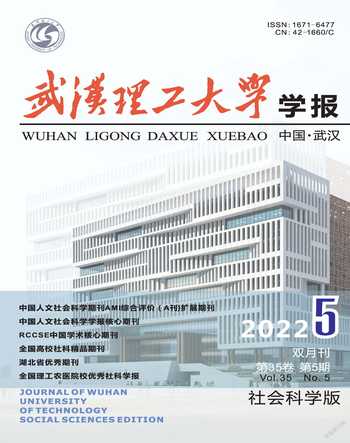

相較主流電影所信奉的能夠形成視覺方位一致的軸線原則,小津嗤之以鼻。小津認(rèn)為即使對話者面朝一方,他們的視線沒在觀眾席上交叉,一樣能夠拍出對話的感覺,對于整個電影的呈現(xiàn)沒有影響。面對小津電影中不可避免的聊天場景,他常以越軸來呈現(xiàn)。如在《小早川家之秋》(1961)中,他先以遠(yuǎn)景介紹兒媳與女兒的位置關(guān)系,然后從兩人中間進行拍攝,使得兩人分別置于不同畫面之中,兩者均面向攝影機形成彼此視線并未交叉的“懸浮視點”,但絲毫不影響呈現(xiàn)的效果。由是,小津認(rèn)為:只要用遠(yuǎn)景交代清楚A和B的位置關(guān)系,從任何角度去拍都無所謂[3]45。

由軸線延伸出來的是小津?qū)皠e文法的反撥,他在電影中非常自覺地運用特寫鏡頭與遠(yuǎn)景鏡頭的表意功能。特寫一直在許多電影當(dāng)中被用以強調(diào)感情或展現(xiàn)與劇情緊密相聯(lián)的某處細(xì)節(jié),小津則認(rèn)為特寫鏡頭只是將歌舞伎當(dāng)中的“面明”用于電影中。正如奧蒙所言的“反其道而行的特色”[1]11,小津電影當(dāng)中的特寫并不屈從于電影潮流般具有強制性意味的情感表意,反而在拍攝不需要怎么強調(diào)的場景時運用特寫,特寫更多的是以一種“省略”的效果內(nèi)嵌其中。縱觀小津的電影,特寫的“省略”效果大致可以分為三類:環(huán)境的省略、時間的省略、情感的省略。

“因為拍遠(yuǎn)景時背景太遼闊,我嫌處理背景麻煩,于是采用特寫消除周圍的背景”[3]44,如在《晚春》中父女戲班聽?wèi)虻亩温渲校〗蛞蕴貙戠R頭消除復(fù)雜的背景,聚焦于女兒的形象,將其性格細(xì)膩地描繪出來。與其說小津時常以特寫聚焦于被攝物來省略環(huán)境的復(fù)雜性,不如說以小景別來替代大景別,讓攝影機(觀眾)的視點更為集中。如在小津電影中的對話場景中,小津會自覺地越軸拍攝,在觀眾視點中所呈現(xiàn)的便是對話者正對鏡頭的特寫或中近景,而環(huán)境完全被忽略掉了。這種處理不自覺地涉及到電影本體的面向,它不再是“人眼的延伸”,而轉(zhuǎn)向“觀看之死”,因為當(dāng)人眼去看物體的時候盡管會聚焦于某物,其余光也會涉及未聚焦的“剩余物”,而并非完全忽略。這也恰恰偶合了小津的揶揄:電影是有謊言的。

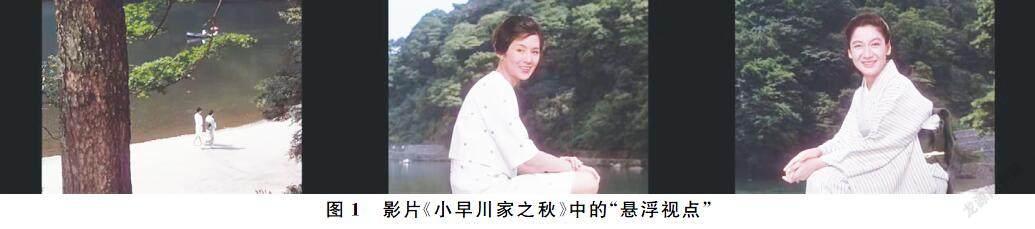

小津電影中明顯的場景介入或轉(zhuǎn)換會以空鏡頭的疊加完成,幾乎每一部影片伊始小津便是以此作為開場。與此相似,小津也常運用特寫鏡頭代替重疊或淡出、淡入這類“攝影機的屬性”,以空鏡頭的形式作為一種時間的省略結(jié)構(gòu)于影片中。無論是《小早川家之秋》中通過木盆的特寫完成轉(zhuǎn)場,還是《秋刀魚之味》(1962)中以球場帷幕的特寫完成轉(zhuǎn)場,均以環(huán)境的視點累計完成劇情時間的省略。《晚春》結(jié)尾女兒離家后,父親一人削蘋果時的特寫,或者《麥秋》中母親談及自己兒子后,鯉魚旗飄揚的特寫,均將結(jié)構(gòu)于影片的時間轉(zhuǎn)移到人物心理的時間,形成情緒時間的省略。

相較于大多數(shù)電影以特寫渲染悲傷情緒,在小津的電影中使用得更多的卻是遠(yuǎn)景,特寫反而更多地是完成情感的省略。對于遠(yuǎn)景,小津認(rèn)為“我在拍攝悲傷場面時反而使用遠(yuǎn)景,不強調(diào)悲傷——不作說明,只是表現(xiàn)。”[3]43當(dāng)以遠(yuǎn)景拍攝影片時,攝影機的視點處于最遠(yuǎn)的距離,亦是最冷漠的,而人物的視點是曖昧的、模糊的,無法構(gòu)成攝影機與人物的雙重視點,環(huán)境包裹著人物,環(huán)境與攝影機對人物進行雙重的“凝視”,而在這種狀態(tài)下更能凸顯悲傷場景中人物的羸弱,使悲傷更為悲傷。這種處理多見于小津電影中的葬禮表述場面之中。如在《秋日和》影片的伊始葬禮儀式前,攝影機以遠(yuǎn)景捕捉老人與小孩,老人與小孩在環(huán)境與攝影機間被凝視著,衰老與成長的關(guān)系由此便形成:從成長到衰老,人無法擺脫悲痛與死亡這一課題。而在《小早川家之秋》的結(jié)尾,小津同樣以遠(yuǎn)景拍攝葬禮前行的畫面,若以精神分析的視野來看,葬禮與其說是對于已故者的紀(jì)念,不如說是對已故者的忘卻,人生如此往復(fù)。而特寫的情感省略通常是與遠(yuǎn)景一同使用的,小津認(rèn)為特寫在刻畫節(jié)奏等諸多方面也很有效[3]44。因此,當(dāng)“我”認(rèn)為遠(yuǎn)景是最適當(dāng)?shù)谋憩F(xiàn)時,為了發(fā)揮遠(yuǎn)景的最大效果先進行特寫[3]53。如《晚春》結(jié)尾處,女兒出嫁后父親一人獨自在家削蘋果時的特寫:攝影機將鏡頭聚焦于父親手中的蘋果之上,由此省略父親的神情和情感的表現(xiàn)。隨后電影景別逐漸變大,承接的便是海面的遠(yuǎn)景。此刻的視點并非由人物所形成的,而是環(huán)境與攝影機建構(gòu)的,這將情感由個人轉(zhuǎn)于空間之中,復(fù)沓著“無常即為尋常”的人生況味。

如雅克·奧蒙所述,小津有意識地創(chuàng)造著某些“特定形式”,他認(rèn)為“只要拍出優(yōu)秀的電影,就是創(chuàng)作出獨特的文法”[3]157。在小津眼中電影本身便是隨心所欲的“玩意兒”,更是以一種“無文法的形式”結(jié)構(gòu)這個“騙人的把戲”。但他同時認(rèn)為,電影本身是沒有文法的,它有的只是一種“感覺”。

三、 余味,或一種“感覺”

小津最初有“反文法”的意識是因為室內(nèi)拍攝無法自由表現(xiàn)現(xiàn)場的感情和氣氛[3]52,后來他發(fā)現(xiàn)許多年輕影人喜歡用“文法”來掩飾感覺的枯竭[3]48,這無不會令影壇走向后退。小津不斷強調(diào)感覺的重要性,小津的隨筆中對于“感覺”的描述可以分為兩種:其一是導(dǎo)演的感覺,電影實際上反映了導(dǎo)演逐步辨別愚鈍的智力[5]70,而導(dǎo)演也當(dāng)不斷創(chuàng)作捕捉新鮮感。其二,則是余味。

小津認(rèn)為電影是以余味定輸贏[3]166。小津?qū)Α坝辔丁钡膭?chuàng)造與形成沒作過多的描述,得意而忘言,他強調(diào)表現(xiàn)電影當(dāng)中一種獨特的感情與氣氛,與阿巴斯·基亞羅斯塔米、侯孝賢等東方導(dǎo)演的表述不謀而合。小津電影中的“余味”看似是一種看不清道不明的自說自話,但實則指向緩緩流淌的物哀之情,這種余味結(jié)構(gòu)于電影的空間與時間之中,且具雙重指向性,即向內(nèi)指向影像,向外則指向觀眾。這種“余味”經(jīng)由導(dǎo)演的有“意”為之,以導(dǎo)演自身的“構(gòu)想”與“特定形式”將這種“感覺”建構(gòu)于影像的空間與時間之中。

(一) 文極反素的空間

小津著眼于“人”的表述,而他電影中所訴說“人在生活”的基本空間場域之一便是家庭空間。盡管在內(nèi)景的家庭空間中小津細(xì)細(xì)勾勒著悲歡合散,但這種空間并非如同自江戶時期所流行的浮世繪般錦繡異質(zhì),所具有的是一種文極反素的“簡素特質(zhì)”。

日本儒學(xué)泰斗岡田武彥曾指出“簡素”與“崇物”是日本文化的根本。簡素,即思想內(nèi)容的單純化表達,認(rèn)為表達越單純,其內(nèi)在精神就越高揚[7]7。崇物,即在日本人看來,物并非單純的物質(zhì),而是有生命的靈性,無論是有生物還是非生物,都是靈魂與情感的存在[7]8-9。“簡素”構(gòu)成的是小津電影空間中的基本要素,而“崇物”則營造出這種空間內(nèi)部的余味。

小津電影空間中的簡素特征的表征之一,是上文所提及的空鏡頭。在其電影當(dāng)中,空鏡頭大多以刻畫節(jié)奏的目的出現(xiàn),在某種意義上與其特寫的作用是極度相似的。如在影片《秋刀魚之味》中,父親送走出嫁的女兒,導(dǎo)演并未繼續(xù)拍攝路上的情況,而是將鏡頭轉(zhuǎn)移到家庭內(nèi)景中,以空鏡頭的形式隨即接入家中的椅子,延緩了繼續(xù)展開的劇情。而《晚春》中的花瓶、《彼岸花》中的藤椅、《浮草》中的水壺等,皆有此意。值得注意的是,小津此刻并未使用特寫,而是以遠(yuǎn)景來呈現(xiàn)。這種處理并未分散觀眾的視點,而是以留白的形式將觀眾的視點聚焦于物體之上。此刻,整個電影畫面中所呈現(xiàn)的便是由靜物所構(gòu)成的一處風(fēng)景,家庭的物品儼然成為了家庭的經(jīng)歷、情感、記憶的承載品。縱使女兒出嫁、原初的家庭結(jié)構(gòu)悄然發(fā)生變化,風(fēng)景總以匿名的視角默默注視著一切,它始終還在那里,觀眾的視點也是如此默默地關(guān)注著家庭的聚散有時。當(dāng)家庭剩余的成員回到家時,只能與篆刻情感的記憶空間兩兩相望,余味由此產(chǎn)生。

如果說小津電影中的空鏡頭形成的是記憶空間,那么由無文法的形式所呈現(xiàn)的便是錯綜復(fù)雜的情感空間。小津拒斥過于技巧性的拍攝手法,也鮮少使用運動鏡頭,通常以極為簡素的拍攝手法呈現(xiàn)影片空間,而這種方式所流露出來的便是小津的余味。《秋日和》中女兒出嫁后,原節(jié)子飾演的母親一人留在房間內(nèi)默默地抱起疊好的衣服,不是大悲大喜,只是微笑著含著淚水。小津此刻以遠(yuǎn)景拍攝母親的背影,靜靜表現(xiàn),而一種獨特的“氣氛”縈繞在這“一個被定了調(diào)的空間”[8]之中。

與其說“含淚微笑”是德勒茲所言的“情動”體現(xiàn),即經(jīng)由身體遭遇而產(chǎn)生的潛在的、持續(xù)變化的情感流動,不如說是費穆意義上的“空氣”作用。費穆與小津始終存在一種微妙的對話關(guān)系,費穆認(rèn)為“空氣”創(chuàng)造的目的在于“抓住觀眾,必須是使觀眾與劇中人的環(huán)境同化”[9],小津則認(rèn)為電影的“感覺”在于與觀眾生理發(fā)生共鳴,兩人均重視“音樂的雙重感動”,落足于影像空間內(nèi)部的情緒。伴隨著凄婉的音樂緩緩響起,母親含淚微笑,音樂一方面展現(xiàn)影片內(nèi)部的空氣變化,一方面作用于觀眾。原本母女聊天的空間內(nèi)部僅剩母親一人,而觀眾的視點似乎成為了已然出嫁的女兒的視點,只能保持距離遠(yuǎn)遠(yuǎn)觀望,整個空間儼然成為了難以言說的情感空間。

(二) 無所事事的時間

德勒茲將小津的時間稱為“沉寂時間”,即作用于平凡與日常性情境之上的時間表述,但若以小津的話語進行建構(gòu)的話,筆者認(rèn)為不妨稱之為“無所事事的時間”。小津在其日記中所寫下高達五十八次的“無所事事”,或許可以當(dāng)作他對人生的看法,小津?qū)⑦@種看法結(jié)構(gòu)于其時間之中。

“人生中,偶然常常起到很大的作用。話雖這么說……人生中無聊是必然的。”[5]628小津的電影當(dāng)中便以不斷的重復(fù)反映著這種必然的無聊,小孩必然成長,女兒必然出嫁,父母必然衰老。與尋常場景相伴的便是無常,正如小津所言,人的壽命根本無法預(yù)測[3]103。《東京物語》中突然失去妻子的父親一人獨居家中,輕搖蒲扇,小津以長鏡頭的形式將其結(jié)構(gòu)于影像之中。鰥夫所面對的是失去妻子后無所事事的時間,只能坐在一旁靜候未曾來臨的死亡。小津的長鏡頭并非巴贊意義上的漸近線,而是尤金·格林的“無所不在之靈”,格林將巴贊的完整電影向內(nèi)形成精神層面的指涉。在格林眼中,完整電影,指的并非只是某種對于感官世界的完美復(fù)制而已,它更多指涉一種經(jīng)驗?zāi)J剑ㄟ^這種模式,我們遂得以去接觸一個更加全面、更加具有總體性意義的世界[1]25。由是,存在于物理世界中的“靈”是單憑感官無法抵達的精神維度,這種“靈”是被隱匿化的形態(tài)。而小津則以長鏡頭捕捉這種“無所不在之靈”:鰥夫獨自一人望向畫外,形成懸浮的視點,若有所思。畫外空間即家的空間,鰥夫在無所事事的時間中重復(fù)無意義的搖扇動作,視線留駐于僅剩自己的房間中,游走于“物”與“思”之間的物哀之情緩緩流出,余味便在時間中得以形成。當(dāng)然,在小津的電影中不盡然是悲痛,如其所言:“面對攝影機時,我想的最根本的東西是通過它深入思考事物,找回人類本來豐富的愛……我念茲在茲的,就是如何將這種溫暖完美地表現(xiàn)在畫面上。”[3]171無論是《秋日和》中女兒出嫁后,朋友對母親的探訪,還是《東京物語》中鰥夫孑然一身時,鄰居對他的寒暄,都為其增添了一份溫暖的“人情”。

“無所事事的時間”不僅指向人物,同樣指向風(fēng)物。德勒茲認(rèn)為“靜物就是時間,因為變化的一切寓于時間之中”[10]。在德勒茲的論述中最著名的是《晚春》中的“花瓶”,時間流動于情感變化之中。不僅如此,小津極度重視細(xì)節(jié),電影中不起眼的家居挪動,改變位置的家庭靜物恰恰是時間變化的書寫。值得注意的是,小津往往處理靜物時會加以留白,而留白所產(chǎn)生的影像空隙便成為情感流動的空間,符合日本人觀物自省的審美模式,“感覺”由此而生。如果說“靜物”是內(nèi)隱的時間之流,那么借助影像內(nèi)部運動所表述的則是更為直接的時間流動。小津在談及自己作品《麥秋》時說道,這部電影中涉及的是比故事本身更深一層的“輪回”或“無常”[3]202,這部作品將最大限度積蓄起來的人類情感融入劇情之中[5]214。這部電影延續(xù)小津“嫁女”的電影母題,不同的是,結(jié)尾處頗為表意地拍攝隨風(fēng)而舞的麥浪。與阿巴斯的《隨風(fēng)而逝》(1999)中的麥浪相似,麥浪隨風(fēng)起舞,風(fēng)在麥上緩緩流淌,亦是時間流動的表征,同樣也將影片指向了四時迭序的輪回之中。女兒出嫁的隊伍在麥田間向遠(yuǎn)方走去,攝影機只能和家中父母一起遠(yuǎn)遠(yuǎn)地觀望漸行漸遠(yuǎn)的隊伍,父母與女兒復(fù)雜的感覺內(nèi)嵌于影像之中,寓于不斷流逝的時間之內(nèi),流動的時間此刻也構(gòu)成觀眾心理的綿延。

小津尊崇日本小說之神志賀直哉的文學(xué),試圖以簡潔的風(fēng)格使得自己的作品達到那種洗練完美。作為白樺派代表之一的志賀直哉,其作品繼承了自然主義作家提出的“心境小說”的特點,即在描寫客觀對象時,作者將彼時的心情或自身的人生感悟融入其中。小津同樣在電影中融入了自身無盡的思緒與感覺,使得影片散發(fā)出淡淡的余味。從某種意義上講,小津亦可稱作“日本電影之神”。

四、 結(jié)語

電影導(dǎo)演的電影理論或許既不完美也不完整,但比起理論家的理論,卻往往會更有吸引力,更有震撼力,甚至還會更加通透、澄澈[1]12。相較于一些形而上的“后事之言”,導(dǎo)演的有“意”為之往往更能顯現(xiàn)于其創(chuàng)作之中,經(jīng)由實踐派理論反向思考,更能印證理論的嚴(yán)密性、新穎性、可用性,并予主流電影理論以回眸。導(dǎo)演自下而上所形成的闡述,融于其電影創(chuàng)作之中,與創(chuàng)作論形成“總—分”的關(guān)系,但也會零碎散落在訪談、日記或其他介質(zhì)中。整理、建構(gòu)電影導(dǎo)演的電影理論不僅能夠深入其作品,反哺于當(dāng)下的電影實踐,而且也不失為一條重寫、創(chuàng)新電影理論的路徑。

小津始終是會被后人所誤讀的導(dǎo)演,若立足于其對電影的思考把握其作品,不失為一條抵達其電影世界的路徑。盡管小津電影鋪陳的是日常性的生活,但他并不拒斥戲劇性,始終以偶然事件來標(biāo)識戲劇性時刻的降臨,而偶然事件的出場同樣也復(fù)沓著世事無常。小津電影中的“偶然事件”或為悲歡合散,或為生死離別,面對戲劇性時刻的來臨,演員并非以夸張的演技表現(xiàn)大悲大喜,而是以抑制的表演于不變之中緩緩流露出內(nèi)在的情緒。無論是偶然事件,還是情緒流露,他始終以自己獨特的“無文法”將其結(jié)構(gòu)于影像之中,進而以諸如特寫的“省略”、遠(yuǎn)景的“表現(xiàn)”等形式將“感覺”營造于影像空間與時間之中。正如小津所言,他討厭對理論的過度重視,如若理論成為了規(guī)約創(chuàng)作者的不可撼動的框架,那么創(chuàng)作者便以這種套路掩飾“感覺”的匱乏;同樣,他也討厭對理論的過度輕視,如若創(chuàng)作者缺乏創(chuàng)造新的電影路徑,一味覆轍于平庸的作品亦不可取。筆者以其對劇本、演員、拍攝手法的理論觀點為起點,對照其他理論家之言,并結(jié)合作品,試圖揭橥小津自述之于“電影導(dǎo)演的電影理論”研究的一般性意義。

概言之,圍繞包括小津在內(nèi)的電影大師、名導(dǎo)的“自述”的系統(tǒng)化研究,不僅可以敞現(xiàn)他們在創(chuàng)作上的理論自覺,形成與主流電影理論的相互印證與對話交流,而且針對當(dāng)下學(xué)界內(nèi)卷化傾向顯著、理論與創(chuàng)作脫節(jié)、閉門造車而罔顧鮮活藝術(shù)實踐與真的理論問題等弊缺,無異于是一種補時性的糾偏。

[參考文獻]

[1] 雅克·奧蒙.電影導(dǎo)演的電影理論[M].蔡文晟,譯.武漢:武漢大學(xué)出版社,2019.

[2]羅志田.非碎無以立通:簡論以碎片為基礎(chǔ)的史學(xué)[J].近代史研究,2012(04):10-18.

[3]小津安二郎.我是開豆腐店的,我只做豆腐[M].陳寶蓮,鄭錦,譯.海口:南海出版公司,2019.

[4]吉田喜重.小津安二郎的反電影[M].周以量,譯.北京:世界圖書出版公司北京公司.2015:109.

[5]小津安二郎.小津安二郎全日記[M].田中真澄,編;周以量,譯.上海:上海譯文出版社,2019.

[6]余秋雨.戲劇理論史稿[M].上海:上海文藝出版社,1983:91.

[7]岡田武彥.簡素:日本文化的根本[M].錢明,譯.北京:社會科學(xué)文獻出版社,2016.

[8]格諾特·波默.氣氛美學(xué)[M].賈紅雨,譯.北京:中國社會科學(xué)出版社,2018:4.

[9]丁亞平.百年中國電影理論文選:(最新修訂版)[M].北京:文化藝術(shù)出版社,2005:216.

[10]吉爾·德勒茲.時間-影像[M].謝強,蔡若明,馬月,譯.長沙:湖南美術(shù)出版社,2004:26.

(責(zé)任編輯文格)

An “Alternative” Film Theory : Centered on

Yasujiro Ozu’s Autobiography

WANG Jie-hong, XIONG Chuan-qi

(College of Art,Wuhan University,Wuhan 430072,Hubei,China)

Abstract:“Film director's film theories”,as a recessive context,is hidden in the development of film theory.So far,the mainstream film theories either ignore or rarely takes the spontaneous elaboration of film directors as a subject to study.The paper tries to take Yasujiro Ozu as the incision,integrates his own theoretical exposition,seeks the corresponding relationship between his autobiography and creation,theory and image.It can be seen that Ozu's routinized films contain dramatic “accidents”,but he always consciously handles dramatic moments with inner emotions,creating a “feeling” in the form of “no grammar”.Systematic and in-depth sorting and research on the exposition formed by the director from the bottom up,not only conducive to revealing the theoretical consciousness of film masters in their creation,but also a time-added correction for the involution of current theoretical research and the disconnection between theory and creation.

Key words:film theory of film directors; Yasujiro Ozu; accidental events; emotion; feeling